久々の投稿なのだ

実はブログにちょっとした不具合が生じていたのだ

ご自分でブログを開設している人はご存じだと思うが・・・

パスワードの再設定を余儀なくされていたのだ

不正アクセス防止の一環だという事なのだ

再設定の為にサーバーが混雑していたようで

深夜になってようやくアクセスできるようになったのだ

本題に入りたい

ベースの件も一段落したので久々にエレキのメンテをしてみたのだ

特に理由はないが無性にストラトが弾きたくなったのだ

ストラトを手に入れて早いもので一年が過ぎたのだ

購入当初は環境の違いからかなりネックが暴れていたのだ

湿度が低いカリフォルニアとの気候の差を感じてしまったのだ

「ギターって木で作られているんだなぁ・・」

などと当たり前過ぎる感想を抱いたのだ

最近では何事もなかったようにネックが安定しているのだ

思い付きでアニーボールの弦を張っていたのだが今回は再びダダリオの定番弦に戻してみたのだ

特に深い意味はないのだ

頻繁に弦を交換する私にとってお買い得な3パックセットは有難いのだ

セール期間中にはさらに1セット増量で値段が据え置きの場合もあるのだ

ちなみにアーニーボールはセット弦の予定はないそうだ

ダダリオはベース弦でもセットを出しているのだ

その価格差は僅かではあるが塵も積もれば何とやらなのだ

年に数回しか弦交換をしない人は特に気にする事でもないと思う

ちなみに楽器店のお兄さん達はお気に入りのギターに関しては2週間に一回くらいの割合で交換するようだ

お蔵入りのギターに関しては必要に応じてという感じだろうか?

私の場合には3本しかないので常にコンディションを同等に維持しているのだ

”弾きたい時が弾き時・・・”

というのが私の持論なのだ

レスポールも近日中に交換する予定なのだ

アーニーボールの弦は劣化が早いという噂を聞いていたのだが・・・

特にそんな印象は受けなかったのだ

劣化というよりはダダリオを比較して柔らかいという印象を受けたのだ

ダダリオの010~が少々厳しいという人は試してみる価値があると思う

人気ブランドだけに弾き心地はかなり良好だと感じたのだ

私の場合には少し張りが弱いのだ

特にアコギの012~053を弾くようになって以前にも増して指の力が増強されてしまったのだ

ネックが持ちこたえるならばさらに太いゲージが好ましいとさえ感じるのだ

”スティーヴィ・レイ・ボーン化・・”しているのだと思う

加えてベースも頻繁に弾いているのでギターオンリーの人よりも指先が強くなっているのだと思うのだ

私のストラトはロック式のペグを採用しているのだが弦交換が劇的に楽になったのだ

しかもチューニングの安定度も抜群なのだ

何本もギターを所有してきたがロックペグも初めての経験だったのだ

かなり画期的な機構だと思うのだ

チューニングが不安定な人は一度は試してみる価値があるアイテムだと思う

「まったくチューニングが狂わないの?」

と思った人もいると思うが・・・

ノーマルのストラトタイプとの比較という事なのだ

フロイドローズのようなロック式ナットのギターと比較するのはナンセンスなのだ

そもそもアーミングに求める次元が異なるのだ

実は意外に軽視されているのが弦のテンションなのだ

ギブソンタイプのヘッドが傾斜しているのはテンションを稼ぐ為なのだ

ウクレレも三味線もヘッドを傾斜させることで弦の張りを調整しているのだ

ちなみにストラトの場合にはこのセオリーに反してヘッドは基本的に水平なのだ

深い理由は良く分からないがそういう事なのだ

片側にペグを配置したのもフェンダー社が始まりだと言われているのだ

弦交換の利便性を考慮したとの事だが個人的には見栄えが良くなったと感じるのだ

ストラトのボディにレスポールタイプのヘッドが付いているのをイメージしてほしい

おそらく現在のような人気機種には成り得なかったような気がするのだ

水平のヘッドのデメリットを解消する為(弦の張りを稼ぐ為)にテンションバーという金具を採用しているのだ

ヘッドに傾斜があるタイプのギターを使っている人には無縁だと思えるが・・・

ペグポストに多めに弦を巻きつける事でもテンションを稼げるのだ

しかしながら、その巻き数も微妙で巻き過ぎれば摩擦抵抗になってアーミングの際の音程不良に繋がるのだ

厳密にはテンションを稼ぐテンションバーも『抵抗』だという考え方も出来るのだ

ちなみに近年のストラトはペグポストの長さを変える事でテンションを稼ぐ構造になっているのだ

太い弦はポストが高く、細い弦に行くにしたがってポストが短くなっているのだ

非常にシンプルな構造だがかなり画期的だといえるのだ

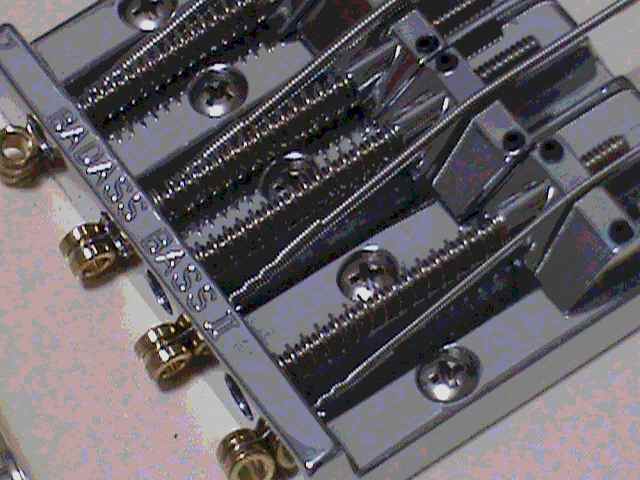

ブリッジの構造などもかなり緻密に計算されているらしい

従来の6本ビス留めのブリッジよりも遥かに安定しているのだ

このルックスが嫌いではない人にはお薦めなのだ

常連読者の方はご存じだと思うがちょっとだけ手を加えているのだ

サドルのバネを別のものに交換しているのだ

オリジナルのバネは何故だか異常に短いのだ

バネとしての機能を果たしていないように感じられたのだ

ベースの純正サドルが不要になったので自作したのだ

かなりバネが効いているのがお分かりいただけるだろうか?

一年以上使い続けて感じたのだが唯一の弱点はこのバネだけなのだ

個人的にはかなり『買い!のストラト』だと感じているのだ

当初はシングルをハムに切り替えられるスイッチが魅力だと思っていたのだが・・

実際にはかなり使用頻度は低いのだ

所有ギターがこのストラトのみならば出番もあるだろうが・・

ハムの音が欲しい時にはレスポールやアリアを弾いた方が好みの音がするのだ

しかしながらシングル単体で考えた場合、

ノイズレスピックアップもかなり使えると感じているのだ

ストラト特有のノイズを抑えつつもストラト音を引き出す技術力には感服しているのだ

ストラトのコピーモデルも数多く流通しているが・・・

純粋にストラトの音が欲しいという場合には迷わずUSA製のストラトを購入するのが良いと思う

これが私の結論でもあるのだ

レスポールにも同様の事が言えるのだ

レスポールタイプのギターも楽器店で試したのだが何かが違うのだ

あくまでも感覚値の話なのでそれで事足りる人も多いと思うが・・・

ストラトの弦交換と同時に指板にオレンジオイルを塗布したのだ

指板を保護する意味でもオイルの塗布は必須事項なのだ

未体験という方は是非とも一度お試しいただきたい

楽器店のお兄さんは季節の変わり目(年に4回程度)で十分だというが・・・

私は年間で12回くらいを一つの目安にしているのだ

湿度が高い季節は少なめ、湿度が低い季節には多く塗るというバランスで良いと思う

塗装が施されているボディに塗る意味はあまり感じないが汚れ落としという意味でも気分で塗っているのだ

ネック裏やプラスチックのパーツに塗っても問題はないのだ

艶出しと汚れ落としを兼ねてギター全体に塗布しているのだ

3本のギターにこんな使い方をしてもオイル1本を使いきるのは大変なのだ

ギターメンテのアイテムの中でもかなりコストパフォーマンスに優れていると思える

ブログのタイトルにもあるが私の場合、弦交換と同時にトレモロアームの点検と調整もしているのだ

点検の前に必須となるのが『完璧な音程』なのだ

この段階の音が曖昧ではその後の調整の意味がない

どのような機種でも良いので信頼できるチューナーを一つは揃えておくべきだと思う

私の場合にはベースも含めてGT-100のクロマチックチューナーを使っているのだ

かなり信頼できるのだ

zoom製品もかなり高性能になったがチューナーの詰めは甘いように感じる

この辺りのクオリティが老舗メーカーであるローランドの真骨頂なのだ

正直な話、音質、使い勝手、チューナーの精度・・・

これらの部分で価格が高いGT-100が負けているようでは私としても困ってしまうのだ

今回もダラダラと長い文章だが・・・

ブログ復旧のお知らせも込めて投稿してみたのだ

特に本文とは無関係であるが『音源』もアップしてみたのでお楽しみいただきたい

最近は音質(音の作り込み)に拘り過ぎて完成曲の制作に至らないのだ

過去曲を改めて聴き直してみると制約のない『自由』を感じるのだ

最近は素人趣味の原点に立ち返ろうと考えているのだ

実はブログにちょっとした不具合が生じていたのだ

ご自分でブログを開設している人はご存じだと思うが・・・

パスワードの再設定を余儀なくされていたのだ

不正アクセス防止の一環だという事なのだ

再設定の為にサーバーが混雑していたようで

深夜になってようやくアクセスできるようになったのだ

本題に入りたい

ベースの件も一段落したので久々にエレキのメンテをしてみたのだ

特に理由はないが無性にストラトが弾きたくなったのだ

ストラトを手に入れて早いもので一年が過ぎたのだ

購入当初は環境の違いからかなりネックが暴れていたのだ

湿度が低いカリフォルニアとの気候の差を感じてしまったのだ

「ギターって木で作られているんだなぁ・・」

などと当たり前過ぎる感想を抱いたのだ

最近では何事もなかったようにネックが安定しているのだ

思い付きでアニーボールの弦を張っていたのだが今回は再びダダリオの定番弦に戻してみたのだ

特に深い意味はないのだ

頻繁に弦を交換する私にとってお買い得な3パックセットは有難いのだ

セール期間中にはさらに1セット増量で値段が据え置きの場合もあるのだ

ちなみにアーニーボールはセット弦の予定はないそうだ

ダダリオはベース弦でもセットを出しているのだ

その価格差は僅かではあるが塵も積もれば何とやらなのだ

年に数回しか弦交換をしない人は特に気にする事でもないと思う

ちなみに楽器店のお兄さん達はお気に入りのギターに関しては2週間に一回くらいの割合で交換するようだ

お蔵入りのギターに関しては必要に応じてという感じだろうか?

私の場合には3本しかないので常にコンディションを同等に維持しているのだ

”弾きたい時が弾き時・・・”

というのが私の持論なのだ

レスポールも近日中に交換する予定なのだ

アーニーボールの弦は劣化が早いという噂を聞いていたのだが・・・

特にそんな印象は受けなかったのだ

劣化というよりはダダリオを比較して柔らかいという印象を受けたのだ

ダダリオの010~が少々厳しいという人は試してみる価値があると思う

人気ブランドだけに弾き心地はかなり良好だと感じたのだ

私の場合には少し張りが弱いのだ

特にアコギの012~053を弾くようになって以前にも増して指の力が増強されてしまったのだ

ネックが持ちこたえるならばさらに太いゲージが好ましいとさえ感じるのだ

”スティーヴィ・レイ・ボーン化・・”しているのだと思う

加えてベースも頻繁に弾いているのでギターオンリーの人よりも指先が強くなっているのだと思うのだ

私のストラトはロック式のペグを採用しているのだが弦交換が劇的に楽になったのだ

しかもチューニングの安定度も抜群なのだ

何本もギターを所有してきたがロックペグも初めての経験だったのだ

かなり画期的な機構だと思うのだ

チューニングが不安定な人は一度は試してみる価値があるアイテムだと思う

「まったくチューニングが狂わないの?」

と思った人もいると思うが・・・

ノーマルのストラトタイプとの比較という事なのだ

フロイドローズのようなロック式ナットのギターと比較するのはナンセンスなのだ

そもそもアーミングに求める次元が異なるのだ

実は意外に軽視されているのが弦のテンションなのだ

ギブソンタイプのヘッドが傾斜しているのはテンションを稼ぐ為なのだ

ウクレレも三味線もヘッドを傾斜させることで弦の張りを調整しているのだ

ちなみにストラトの場合にはこのセオリーに反してヘッドは基本的に水平なのだ

深い理由は良く分からないがそういう事なのだ

片側にペグを配置したのもフェンダー社が始まりだと言われているのだ

弦交換の利便性を考慮したとの事だが個人的には見栄えが良くなったと感じるのだ

ストラトのボディにレスポールタイプのヘッドが付いているのをイメージしてほしい

おそらく現在のような人気機種には成り得なかったような気がするのだ

水平のヘッドのデメリットを解消する為(弦の張りを稼ぐ為)にテンションバーという金具を採用しているのだ

ヘッドに傾斜があるタイプのギターを使っている人には無縁だと思えるが・・・

ペグポストに多めに弦を巻きつける事でもテンションを稼げるのだ

しかしながら、その巻き数も微妙で巻き過ぎれば摩擦抵抗になってアーミングの際の音程不良に繋がるのだ

厳密にはテンションを稼ぐテンションバーも『抵抗』だという考え方も出来るのだ

ちなみに近年のストラトはペグポストの長さを変える事でテンションを稼ぐ構造になっているのだ

太い弦はポストが高く、細い弦に行くにしたがってポストが短くなっているのだ

非常にシンプルな構造だがかなり画期的だといえるのだ

ブリッジの構造などもかなり緻密に計算されているらしい

従来の6本ビス留めのブリッジよりも遥かに安定しているのだ

このルックスが嫌いではない人にはお薦めなのだ

常連読者の方はご存じだと思うがちょっとだけ手を加えているのだ

サドルのバネを別のものに交換しているのだ

オリジナルのバネは何故だか異常に短いのだ

バネとしての機能を果たしていないように感じられたのだ

ベースの純正サドルが不要になったので自作したのだ

かなりバネが効いているのがお分かりいただけるだろうか?

一年以上使い続けて感じたのだが唯一の弱点はこのバネだけなのだ

個人的にはかなり『買い!のストラト』だと感じているのだ

当初はシングルをハムに切り替えられるスイッチが魅力だと思っていたのだが・・

実際にはかなり使用頻度は低いのだ

所有ギターがこのストラトのみならば出番もあるだろうが・・

ハムの音が欲しい時にはレスポールやアリアを弾いた方が好みの音がするのだ

しかしながらシングル単体で考えた場合、

ノイズレスピックアップもかなり使えると感じているのだ

ストラト特有のノイズを抑えつつもストラト音を引き出す技術力には感服しているのだ

ストラトのコピーモデルも数多く流通しているが・・・

純粋にストラトの音が欲しいという場合には迷わずUSA製のストラトを購入するのが良いと思う

これが私の結論でもあるのだ

レスポールにも同様の事が言えるのだ

レスポールタイプのギターも楽器店で試したのだが何かが違うのだ

あくまでも感覚値の話なのでそれで事足りる人も多いと思うが・・・

ストラトの弦交換と同時に指板にオレンジオイルを塗布したのだ

指板を保護する意味でもオイルの塗布は必須事項なのだ

未体験という方は是非とも一度お試しいただきたい

楽器店のお兄さんは季節の変わり目(年に4回程度)で十分だというが・・・

私は年間で12回くらいを一つの目安にしているのだ

湿度が高い季節は少なめ、湿度が低い季節には多く塗るというバランスで良いと思う

塗装が施されているボディに塗る意味はあまり感じないが汚れ落としという意味でも気分で塗っているのだ

ネック裏やプラスチックのパーツに塗っても問題はないのだ

艶出しと汚れ落としを兼ねてギター全体に塗布しているのだ

3本のギターにこんな使い方をしてもオイル1本を使いきるのは大変なのだ

ギターメンテのアイテムの中でもかなりコストパフォーマンスに優れていると思える

ブログのタイトルにもあるが私の場合、弦交換と同時にトレモロアームの点検と調整もしているのだ

点検の前に必須となるのが『完璧な音程』なのだ

この段階の音が曖昧ではその後の調整の意味がない

どのような機種でも良いので信頼できるチューナーを一つは揃えておくべきだと思う

私の場合にはベースも含めてGT-100のクロマチックチューナーを使っているのだ

かなり信頼できるのだ

zoom製品もかなり高性能になったがチューナーの詰めは甘いように感じる

この辺りのクオリティが老舗メーカーであるローランドの真骨頂なのだ

正直な話、音質、使い勝手、チューナーの精度・・・

これらの部分で価格が高いGT-100が負けているようでは私としても困ってしまうのだ

今回もダラダラと長い文章だが・・・

ブログ復旧のお知らせも込めて投稿してみたのだ

特に本文とは無関係であるが『音源』もアップしてみたのでお楽しみいただきたい

最近は音質(音の作り込み)に拘り過ぎて完成曲の制作に至らないのだ

過去曲を改めて聴き直してみると制約のない『自由』を感じるのだ

最近は素人趣味の原点に立ち返ろうと考えているのだ