師走になり、今週末からは本格的な冬が到来です。師走のロードショーは、学生時代の僕には1番の楽しみでした。大学で部活を勤しむ身としては、GWや夏休みの興行にはなかなか行く時間が取れなかったものですが、年末年始だけは授業も部活も休みに入ります。冬休みのアルバイトの間隙を縫って、劇場に足を運んだものです。

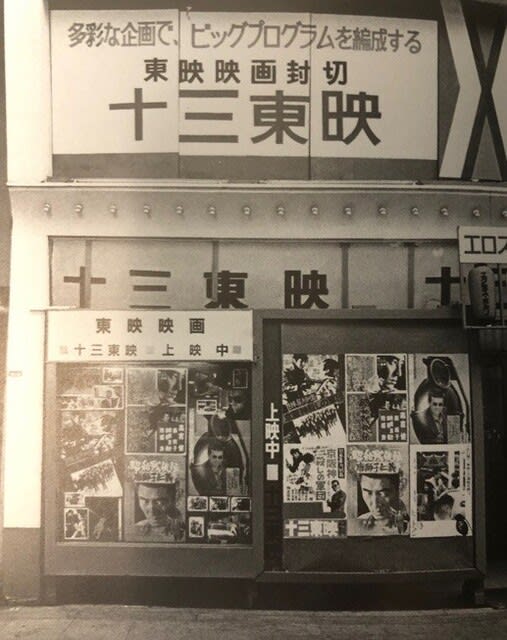

現在と違って、70年代後半から80年代の京阪神には、映画館が今とは比較にならない程多く、またシネコンではない大劇場が多くありました。年末年始にデートや家族でのお楽しみと言えば、映画館。まだまだそういう時代でした。写真は昭和57年(1982年)年末の、難波・南街会館です。

さて、この昭和57~58年(1982~1983年)の年末年始、京阪神の劇場ではどんな映画が上映されていたのでしょう?懐かしいラインアップを思い出してみましょう。

今では消えてしまった映画館、名前は残っていても当時とは違う建物の映画館がほとんどですね。往年のファンには懐かしい劇場名ばかりだと思いますが、これ全てロードショー劇場であり、2番館などの名画座は含まれていません。今とは比較にならない程、映画館が京阪神には並んでいたのです。

この時は「E.T.」が大ヒットとなり、配給元の会社ではボーナスが大盤振る舞いされたと、当時新聞記事になったほどでした。あんなに多くの人で埋め尽くされた劇場を見たのは、当時でも何年ぶりだったでしょう。特に子供が多く、ちょっといつもより劇場がざわついていました(笑)。

この期間に僕が劇場で鑑賞したのは、「E.T.」「ランボー」「ポーキース」「愛と青春の旅立ち」の4本。その中で1番気に入ったのは「ポーキーズ」でした。友人たちと笑いが止まらず、苦しかった!次が「ランボー」で、勿論いい映画でしたが、この中では「E.T.」が第4位。「E.T.」はこの後もビデオ、LD、DVD等一切買っていません。僕の子供たちはTVで観たと思います。

![さらば夏の日 HDマスター版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51E4fC8UNlL._SL160_.jpg)

![クレオパトラ (2枚組) [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61JQHHyroFL._SL160_.jpg)