「暑いよ~」といくら泣いても嘆いても涼しくはならないのだが、「暑いよ~」と毎日毎日、何度も何度も口から出てしまう。「夏って、こんなに暑かったっけ?」と、今年もまた強く思う。クマゼミの大合唱も始まった。真夏だ、バカ暑い真夏が始まった。

そんな暑い中の7月11日(火曜日)、桜坂劇場へ映画を観に行った。特に観たい作品は無かったのだが、桜坂劇場の映画招待券が2枚あるので、それを消費しに。

真夏の糞暑い太陽の下、バスに乗って那覇往復の内、バス停から桜坂劇場まで5分の道程、往復10分、お昼前と午後2時頃というもっとも暑い時間帯に、田舎よりもなお暑いと想像される那覇の街を歩いた。田舎より都会が暑い・・・と思いきや、

畑にいる時、太陽の下では激しく暑い。太陽の熱が激しく暑い。ところが、那覇の街の空気は暑いが、そこに射す太陽は畑で感じるほどの激しい暑さは無かった。

いやいやそんなことはないはずと歩きながら考えた。映画館に着く頃には「たぶんそうであろう」という答えが見つかった。クーラーのお陰なのだ。バスの中はクーラーが効いている。それに冷やされた私の体には冷蔵効果が残っていたのだと思われる。クーラーの効いた映画館から出て、久々の那覇の街、あちこち回ってみようとも考えていたが、バス停に着いた時その気は失せていた。冷蔵効果は5分間だけのようだった。

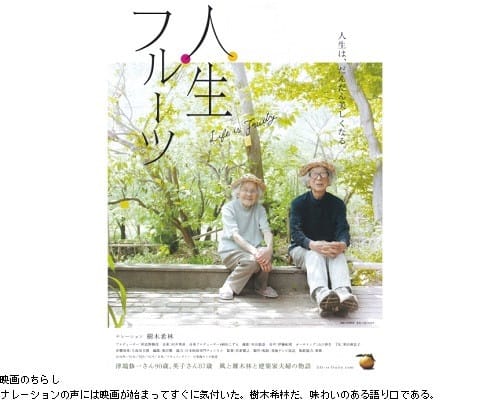

さて、あまりに糞暑いので前置きが長くなったが、その日観た映画は『人生フルーツ』というドキュメンタリー。大雑把にいえば老夫婦の愛の物語だ。老夫婦の愛の物語といえば最近、調べると2016年11月4日付ガジ丸通信『心を作るもの』で紹介した映画『ふたりの桃源郷』もそうであった。その中で私は「体は食べ物で作られるが、心は食べ物では作られない。心は他者との関わりで作られる。ということを思い知らされた映画でもあった。」と感想を述べている。今回の『人生フルーツ』も概ね同じ感想。

私は、夫婦とは親子よりも深い絆で結ばれているものと期待している。数年後には高齢者となるのに結婚経験の無い私が言うのも何だが、そうでなければ夫婦の意義が半減するのではないかと思っている。『ふたりの桃源郷』の夫婦にも『人生フルーツ』の夫婦にも深い絆を私は感じた。「いいなぁ、こんな夫婦」と、面倒臭がりやで結婚を避けてきた私であるが、そう思った。しかし、夫婦の深い絆は、喜びも悲しみも共有してきた長い年月が必要なのであろう。そう考えて、若い内に結婚しときゃあ良かったと後悔。

『人生フルーツ』にはもう1つ、別の感想も持った。映画の中で主人公の夫の方の死が描かれているが、その時、「きれいな引き際だなぁー」と思った。妻に幸せを与え続け、自らも幸せであり続け、周囲から感謝され尊敬される仕事を残し、ある日突然、黙ってこの世から去る。「おー、見事!」と声が出そうになる程の引き際であった。

「きれいな引き際」と書いて、もう1つ思い出した。最近(6月下旬)西原町立図書館から借りて観た映画『蜩ノ記』でも「きれいな引き際」を感じた。主人公は役所広司演じる熟年侍、10年後の切腹が決まっていて、その日まで一所懸命働いている。ついに切腹の日が来て、城へ向かうその姿と、振り向いて家族に向けるその微笑みが素敵。まこときれいな引き際だと感服致してござる。そして、彼を見送る妻も素敵だった。

記:2017.7.21 島乃ガジ丸

滅多に会えない

撮った写真のプロパティーを見ると、撮った日時が判る。ここで紹介するチャモンキイロメイガは2011年6月25日、午後1時50分と日時がある。その日その時間、どこで何をしていたかは日記を調べると判る。宜野湾の従姉の夫の事務所に私はいた。

何をしていたか?・・・サーバーの容量が足りなくなったHPから、記事をブログに移す作業をしていた。その日はガジ丸の動物記事の移動作業をしていた。

それから丸6年経った2017年6月7月も「記事をブログに移す作業」をしている。面倒な作業だったことを思い出し、時間がかかったことを思い出し、嫌になる。

チャモンキイロメイガの写真を見るとその背景はタイルである。従姉の夫の事務所の外の敷タイルの上で、たぶん、くたばっていた個体。文献を見ると(下記に詳細)「幼虫の食草はまだ不明」ということから個体数は少ないと思われる。2011年6月25日に見て以来6年経っているが、街中にある従姉の夫の事務所より昆虫類はずっと多く生息している私の畑の周囲でも、その後一度もお目にかかっていない。

滅多に会えない蛾、推測すれば、本種は夜間活動性のガで、昼間人前に出ることは滅多にない。2011年6月25日は台風の強風圏から抜けた日、夜間に強風のせいで何らかの事故にあい、タイルの上でくたばってしまったのだと思われる。

チャモンキイロメイガ(茶紋黄色螟蛾):鱗翅目の昆虫

メイガ科 屋久島以南の南西諸島、台湾、他に分布 方言名:ハベル(ガの総称)

名前の由来、資料が無く正確には不明だが、おそらく見た目から。コウセンポシロノメイガの頁にも書いたが、メイガ(螟蛾)は「メイガ科に属するガの総称。特に、髄虫の羽化したガ」(広辞苑)のことで、メイ(螟)一字でズイムシ(髄虫、螟虫とも書く)を意味している。ズイムシは「草木の茎・枝などの髄に食い入る昆虫の幼虫の総称」(同)。チャモンキイロについては『沖縄昆虫野外観察図鑑』に「和名のとおり茶色の紋を持つ黄色のメイガである」と記載があったので、茶紋黄色で間違いないはず。

平地から山地にかけて生息している。前翅長13ミリ内外。成虫の出現は4~11月。私の写真は宜野湾市の住宅街、台風の強風圏から抜けた6月の昼間。私が見たのはそれ1回切りで、個体数は少ないと思われる。「幼虫の食草はまだ不明である」とのこと。

記:ガジ丸 2017.7.13 →沖縄の動物目次

参考文献

『ふる里の動物たち』(株)新報出版企画・編集、発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄昆虫野外観察図鑑』東清二編著、(有)沖縄出版発行

『名前といわれ昆虫図鑑』偕成社発行

『いちむし』アクアコーラル企画発行

『昆虫の図鑑 採集と標本の作り方』福田晴夫他著、株式会社南方新社発行