牛の解体はどのように行われるのか

「解カイ」は牛の解体を表している。そのためには牛の解体が実際にどのように行われるのかを知る必要があります。以下は、私が文献やネットで調べた牛の解体の順序です。牛の解体は手順が確立されており世界中でほぼ共通のようです。

①牛の眉間(みけん)に特殊なハンマーで打撃を与え(ノッキング)、牛を気絶させる。

②牛の首をナイフで割き動脈を切って失血死させる。

③上記で割いた箇所からナイフを横にいれ、牛の頭部を切り取る。

④牛を仰向けにし腹に軽くナイフをいれ皮を剥いでゆく。この作業の途中で、背中の皮を剥ぐために、後ろ脚を吊り上げて、すべての皮を剥ぐ。

⑤牛の腹の部分をタテに割いて内臓を取り出し、下においた容器で受ける。

⑥吊り上げた両脚の間から鋸で引き下ろしてゆく(途中から斧を使うこともある)。この作業は背割りといって、牛の背骨を二つにわけてゆく作業である。

⑦こうして背割りが完了すると、吊るされた牛の半身が二つできる。ここで屠畜の作業は完了し、屠畜場から肉屋に運ばれ、ここでさらに肉が解体されて各部分に分けられる。

牛の解体は残酷なようですが、こうした作業により我々は牛肉を食べることができるのです。

参考文献 内澤旬子『世界屠畜紀行』、本橋成一『うちは精肉店』、インターネットほか

解 カイ・ゲ・とく・とける・わかる 角部

斧の頭(刃の反対側)で牛の眉間をたたく。ウイキペディア「屠畜」より。

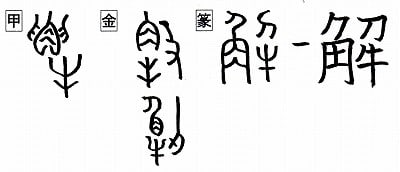

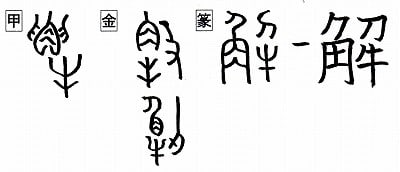

解字 甲骨文は牛の角を両手で押さえている形。これは①の「牛の眉間へのノッキングの際に牛の角を両手で押さえているさま」と考えられる。甲骨文字辞典は、この字の意味を「祭祀儀礼の一種。動物を解体することか」としている。金文第1字は角と牛の横に攴ボク(手に先がふくらんだ棒状のものをもつ形)であり、これは①の「牛の眉間に特殊なハンマーで打撃を与え牛を気絶させる」ノッキングのさまであろう。金文第2字は攴ボクの代わりに刀(刃)を付けた形で、③の「ナイフを横にいれ牛の頭部を切り取るさま」である。篆文は刃⇒刀になり、配列も角の横に刀と牛をかさねる解の形になり、現代字に続いている。以上で牛の解体の③まで進行したが、④以下は解体の次の段階であり、⑥の「牛の背骨を二つにわけてゆく作業」が半である[半を参照]。

解は牛の解体の第一段階までの字であるが、後につづく解体のすべてを意味する文字として用いられる。金文の意味は姓・地名以外に現代字の「懈カイ(おこたる・怠惰)」の意味で使われている。懈カイは「忄(心)+解(解き放つ)」であり、金文の段階で解の字に多様な意味が生じていたと考えられる。

意味 (1)牛を解体することから。わける。ばらばらにする。「解体カイタイ」「分解ブンカイ」「解剖カイボウ」「瓦解ガカイ」(一部の屋根瓦の崩れから屋根全体がばらばらに崩れる) (2)ばらばらにする意から、ときはなす。ほどく。とく(解く)。「解放カイホウ」「解除カイジョ」「解雇カイコ」「帯を解く」「緊張を解く」 (3)(ばらばらにして中身が)わかる(解る)。ときあかす。「理解リカイ」「解釈カイシャク」「解説カイセツ」「了解リョウカイ」

イメージ

「ばらばらにする・わける」(解・蟹・廨)

「ときはなす(意味2)」(懈)

「形声字」(邂)

音の変化 カイ:解・蟹・廨・懈・邂

ばらばらにする・わける

蟹 カイ・かに 虫部

解字 「虫(甲殻類)+解(ばらばらにする)」の会意形声。虫はここで貝類・甲殻類を表す。ハサミを含め体から出ている5対10本の脚を簡単にばらばらにして食べることができる虫(かに)。

意味 かに(蟹)。水中にすむ甲殻類。十本の脚のうち二本はハサミとなり餌の捕食に役立っている。「蟹行カイコウ」(かにの横歩き)「蟹漁かにリョウ」(網などで蟹を捕ること)「蟹工船かにコウセン」(北洋で蟹漁をし、船中で直ちに缶詰などに加工する船)

廨 カイ・ケ 广部

解字 「广(たてもの)+解(わける・分配する)」の会意形声。地域を管轄する部署が、その収入をもって予算を配分して業務をおこなう役所をいう。古くは郡廨・公廨と言った。古来中国において、各官署の経常的運営費は、狹義の事務費のほか下級職員の人件費まで含めて、これを国家の予算には計上せず、各官署の自弁に委ねる建前であつた。そこでは、各官署ごとになにがしかの基本財産をもつた特別会計を設定し、その会計の收入をもつて独立採算的に官署の経常費を賄わせる方法がとられていた。この特別会計が「公廨」であり、その基本財産として土地が割当てられればそれが公廨田となる。(奥村郁三「唐代公廨の法と制度」)

「廨」の参考ページ:https://minamoto-kubosensei.amebaownd.com/posts/16034989/

意味 役所。官庁。「公廨クガイ」(役所。公の物)「郡廨グンカイ」(郡役所)「公廨田クガイデン」(中国では郡などに割り当てられた土地。日本では大宰府と国司の官人に支給された土地)「廨舎カイシャ」(役所の建物)「廨宇カイウ」(官舎)

ときはなす

懈 カイ・ケ・おこたる・だるい 忄部

解字 「忄(こころ)+解(ときはなす)」の会意形声。心を解き放ち自由になりすぎてだらけること。緊張を解いた状態をいう。

意味 (1)おこたる(懈る)。だらける。なまける。「懈怠ケタイ・ケダイ」(なまけおこたること。懈も怠もなまける意。仏教で修業をおこたること) (2)ゆるむ。だるい。「懈弛カイシ」(おろそかになる。弛シはゆるむ意)

形声字

邂 カイ・あう 辶部

解字 「辶(ゆく)+解(カイ)」の形声。[説文解字]は「邂逅カイコウ(思いがけなく出会うこと)。期(き)せ不(ず)而(して)遇(あ)う也(なり)。」とする。思いがけない出会いをいう。常用漢字でないため、二点しんにょう。

意味 あう(邂う)。「邂逅カイコウ」に使われる字。邂も逅も出会う意だが、「邂逅」とは、思いがけなく出会うこと。めぐりあうこと。「旧友との邂逅」「二十年ぶりの邂逅」「路上で邂逅した偶然」

<紫色は常用漢字>

「解カイ」は牛の解体を表している。そのためには牛の解体が実際にどのように行われるのかを知る必要があります。以下は、私が文献やネットで調べた牛の解体の順序です。牛の解体は手順が確立されており世界中でほぼ共通のようです。

①牛の眉間(みけん)に特殊なハンマーで打撃を与え(ノッキング)、牛を気絶させる。

②牛の首をナイフで割き動脈を切って失血死させる。

③上記で割いた箇所からナイフを横にいれ、牛の頭部を切り取る。

④牛を仰向けにし腹に軽くナイフをいれ皮を剥いでゆく。この作業の途中で、背中の皮を剥ぐために、後ろ脚を吊り上げて、すべての皮を剥ぐ。

⑤牛の腹の部分をタテに割いて内臓を取り出し、下においた容器で受ける。

⑥吊り上げた両脚の間から鋸で引き下ろしてゆく(途中から斧を使うこともある)。この作業は背割りといって、牛の背骨を二つにわけてゆく作業である。

⑦こうして背割りが完了すると、吊るされた牛の半身が二つできる。ここで屠畜の作業は完了し、屠畜場から肉屋に運ばれ、ここでさらに肉が解体されて各部分に分けられる。

牛の解体は残酷なようですが、こうした作業により我々は牛肉を食べることができるのです。

参考文献 内澤旬子『世界屠畜紀行』、本橋成一『うちは精肉店』、インターネットほか

解 カイ・ゲ・とく・とける・わかる 角部

斧の頭(刃の反対側)で牛の眉間をたたく。ウイキペディア「屠畜」より。

解字 甲骨文は牛の角を両手で押さえている形。これは①の「牛の眉間へのノッキングの際に牛の角を両手で押さえているさま」と考えられる。甲骨文字辞典は、この字の意味を「祭祀儀礼の一種。動物を解体することか」としている。金文第1字は角と牛の横に攴ボク(手に先がふくらんだ棒状のものをもつ形)であり、これは①の「牛の眉間に特殊なハンマーで打撃を与え牛を気絶させる」ノッキングのさまであろう。金文第2字は攴ボクの代わりに刀(刃)を付けた形で、③の「ナイフを横にいれ牛の頭部を切り取るさま」である。篆文は刃⇒刀になり、配列も角の横に刀と牛をかさねる解の形になり、現代字に続いている。以上で牛の解体の③まで進行したが、④以下は解体の次の段階であり、⑥の「牛の背骨を二つにわけてゆく作業」が半である[半を参照]。

解は牛の解体の第一段階までの字であるが、後につづく解体のすべてを意味する文字として用いられる。金文の意味は姓・地名以外に現代字の「懈カイ(おこたる・怠惰)」の意味で使われている。懈カイは「忄(心)+解(解き放つ)」であり、金文の段階で解の字に多様な意味が生じていたと考えられる。

意味 (1)牛を解体することから。わける。ばらばらにする。「解体カイタイ」「分解ブンカイ」「解剖カイボウ」「瓦解ガカイ」(一部の屋根瓦の崩れから屋根全体がばらばらに崩れる) (2)ばらばらにする意から、ときはなす。ほどく。とく(解く)。「解放カイホウ」「解除カイジョ」「解雇カイコ」「帯を解く」「緊張を解く」 (3)(ばらばらにして中身が)わかる(解る)。ときあかす。「理解リカイ」「解釈カイシャク」「解説カイセツ」「了解リョウカイ」

イメージ

「ばらばらにする・わける」(解・蟹・廨)

「ときはなす(意味2)」(懈)

「形声字」(邂)

音の変化 カイ:解・蟹・廨・懈・邂

ばらばらにする・わける

蟹 カイ・かに 虫部

解字 「虫(甲殻類)+解(ばらばらにする)」の会意形声。虫はここで貝類・甲殻類を表す。ハサミを含め体から出ている5対10本の脚を簡単にばらばらにして食べることができる虫(かに)。

意味 かに(蟹)。水中にすむ甲殻類。十本の脚のうち二本はハサミとなり餌の捕食に役立っている。「蟹行カイコウ」(かにの横歩き)「蟹漁かにリョウ」(網などで蟹を捕ること)「蟹工船かにコウセン」(北洋で蟹漁をし、船中で直ちに缶詰などに加工する船)

廨 カイ・ケ 广部

解字 「广(たてもの)+解(わける・分配する)」の会意形声。地域を管轄する部署が、その収入をもって予算を配分して業務をおこなう役所をいう。古くは郡廨・公廨と言った。古来中国において、各官署の経常的運営費は、狹義の事務費のほか下級職員の人件費まで含めて、これを国家の予算には計上せず、各官署の自弁に委ねる建前であつた。そこでは、各官署ごとになにがしかの基本財産をもつた特別会計を設定し、その会計の收入をもつて独立採算的に官署の経常費を賄わせる方法がとられていた。この特別会計が「公廨」であり、その基本財産として土地が割当てられればそれが公廨田となる。(奥村郁三「唐代公廨の法と制度」)

「廨」の参考ページ:https://minamoto-kubosensei.amebaownd.com/posts/16034989/

意味 役所。官庁。「公廨クガイ」(役所。公の物)「郡廨グンカイ」(郡役所)「公廨田クガイデン」(中国では郡などに割り当てられた土地。日本では大宰府と国司の官人に支給された土地)「廨舎カイシャ」(役所の建物)「廨宇カイウ」(官舎)

ときはなす

懈 カイ・ケ・おこたる・だるい 忄部

解字 「忄(こころ)+解(ときはなす)」の会意形声。心を解き放ち自由になりすぎてだらけること。緊張を解いた状態をいう。

意味 (1)おこたる(懈る)。だらける。なまける。「懈怠ケタイ・ケダイ」(なまけおこたること。懈も怠もなまける意。仏教で修業をおこたること) (2)ゆるむ。だるい。「懈弛カイシ」(おろそかになる。弛シはゆるむ意)

形声字

邂 カイ・あう 辶部

解字 「辶(ゆく)+解(カイ)」の形声。[説文解字]は「邂逅カイコウ(思いがけなく出会うこと)。期(き)せ不(ず)而(して)遇(あ)う也(なり)。」とする。思いがけない出会いをいう。常用漢字でないため、二点しんにょう。

意味 あう(邂う)。「邂逅カイコウ」に使われる字。邂も逅も出会う意だが、「邂逅」とは、思いがけなく出会うこと。めぐりあうこと。「旧友との邂逅」「二十年ぶりの邂逅」「路上で邂逅した偶然」

<紫色は常用漢字>