日本経済新聞で「交友抄」というエッセイが短文で連載されている。

著名人が親しい友人との交流状況を記載したものだが、つい先日の記事にはこういうことが記載されていた。

「久しぶりにごく親しい友人と会った際にこれからの生き方ということで次の3つの申し合わせをした。1 健康管理に気をつけること 2 奥さんを大切にすること 3 夢を持ち続けること。」

1と2はよく分かるが、3となるとどうもピンと来ない。青春時代ならともかく・・。

皆さまはいつまでも夢を持ち続けていますか?

そういえば、作曲家「グスタフ・マーラー」が在世時に「やがて私の時代がやってくる」とカッコいい啖呵をきったことを思いだした。

「人の評価は棺を覆うてのち定まる」という言葉があるが、芸術家とは作品を通して時代を超越し、生き続ける存在なのだろう。

さて、マーラーは九つの完成した交響曲と未完の第十番、そしていくつかの歌曲を遺した作曲家として知られているが、周知のとおり今では世界中の大半のオーケストラがその作品をレパートリーに取り入れ、コンサートの定番としているので彼の「夢」は見事に的中したことになる。

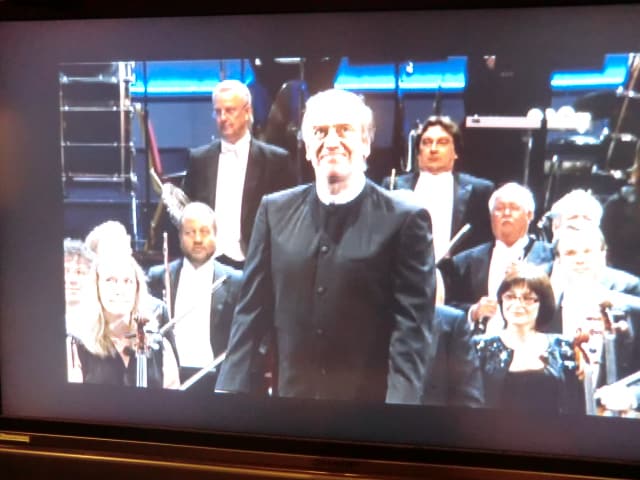

現在、ときどき聴いているのがマーラー作曲の交響曲第4番(CS放送「クラシカ・ジャパン」による録画)。

指揮者:ワレリー・ゲルギエフ

演 奏:WOP 2010(ワールド・オーケストラ・フォー・ピース)

会 場:ロイアル・アルバート・ホール(ロンドン)

演奏時間:60分

演奏がWOPとあるので、どうやらユネスコ行事の一環として世界中から寄せ集められた演奏家ばかりのようだが、コンマス(コンサート・マスター)には、あの「ライナー・キュッヘル」氏がスカウトされているのでウィーン・フィルのメンバーが主力になっているのだろう。

マーラーでは4番と並んで好きなのが「大地の歌」の第六楽章で、旋律と歌詞(漢詩:孟浩然と王維)に「この世への大いなる惜別の情と諦観」を感じので晩年に聴くのにはとてもふさわしい曲目。

ちなみに、晩年に大作曲家たちがどういう曲目を好んで聴いていたのかというのは興味のあるところで、一例を挙げるとショスタコーヴィッチは「大地の歌」だったし、ストラヴィンスキーはベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲群にこだわっていた。

そして、あのモーツァルトは死の床で時計を見ながら、「(上演されているオペラ魔笛に思いを馳せて)今ごろはちょうど”夜の女王”の出番だ」とつぶやいた。

話は戻って、本題のマーラーについてだが現代では作曲家として非常に有名だが、実は生存中は音楽家としての時間の大半をオペラの指揮者として過ごしていた。

音楽家マーラーの一つの不幸は、その死後、作曲した作品が高く評価されたため、指揮者としての業績が隠れてしまったことだという。

というわけで、珍しくも指揮者としてのマーラーにスポットを当てたのが次の本。

「指揮者 マーラー」(河出書房新社刊、著者:中川右介)

本書では意識的にマーラーの創作とその過程については最低限のことしか触れず、指揮者としてのマーラーが当時の音楽界でどのようなポジションにあり、そのポストをめぐり、どのようなドラマがあったのかに焦点を絞り、なおかつ彼がいつどの演奏会場でどういう曲目を指揮したかを詳らかにしている。

興味を引かれた点を私見を交えながらピックアップしてみよう。

☆ ヨーロッパでの音楽鑑賞といえば歌劇場における「オペラの上演」が圧倒的な割合を占めている。マーラーは極論すれば、ワグナーとモーツァルトのオペラの指揮ばかりしていたが(2025回も!)、とりわけ「魔笛」を振った回数は歴代指揮者の中でN0.1ではなかろうかと、思うほどその多さに驚く。

なお、当時ワグナーのオペラを指揮する事は指揮者にとって憧れの的であり、そのために指揮者同士がその権威とポストをかけて血まなぐさい(?)争いを展開している。その点でマーラーはニキシュ(ベルリンフィル常任指揮者)とも正面きって争うなど実に好戦的だった。

☆ マーラーの作品には同年代の作曲家リヒャルト・シュトラウスのようにはオペラがない。なぜなら、マーラーはいつもオペラの指揮をしていたので夏休みに入るとその息抜き(オペラを忘れる!)をするために交響曲の作曲に没頭していたからである。

もし、マーラーがシンフォニー・コンサートの日々が続いていたら、今度はシンフォニーを忘れるためにオペラを書いたかもしれない。それにしてもあのシンフォニー群が「夏休みの余技」として書かれたのには驚く。

☆ マーラーは名だたる指揮者になってからも2~3年おきに音楽監督や常任指揮者などの職を辞して各地を転々としている。プラハ、ライプツィヒ、ブダペスト、ハンブルクでもマーラーさえ辛抱すれば、もっと長く居れた。

転職の理由は、常によりよい条件を求めてのキャリア・アップ、そしてあまりにも過酷な練習を楽団員に強いたり、強引な手法をとるため反対派が多くなって居づらくなるなどが挙げられるが、そのほかにも「成功した日々」に飽きたという可能性が大いにあるそうで、つまり「成功は飽きる」というわけ。

以上のとおりだが、最後に出てくる「成功は飽きる」という言葉につい連想を飛ばした。

卑近な例だが我が家の「オーディオ・システム」では7系統のシステムを操っているが、面白いことにあまりに「気に入った音」を出してくれると、日常聴くのは不思議なことに不満足なシステムの方に偏る傾向がある。

「何とかもっといい音にできる工夫はないものか」と考えながら聴く方が何となく”安心”できるのである。

結局、「オーディオ・システムなんて8割程度の出来に留めておく方が一番楽しいのかもしれない」なんて思ったりするが、負け惜しみ半分としても、これは「成功は飽きる」に一脈相通じるところがありはしませんかね(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →