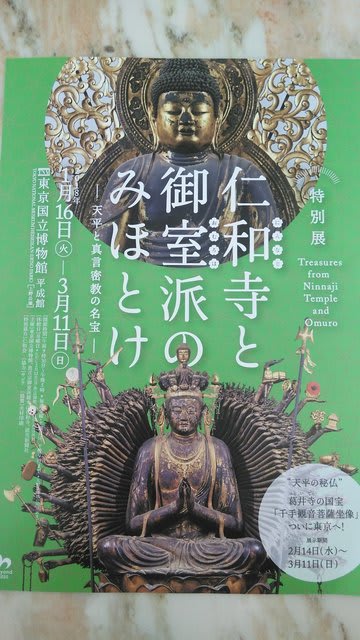

今日は上野の東京国立博物館な出かけました。以前から行こうと思っていて前売券まで購入済だった《仁和寺と御室派(おむろは)のみほとけ》という展覧会が、気づけば何と今日が最終日になってしまったので、慌てて出かけた次第ですε≡≡ヘ( ´Д`)ノ。

仁和寺は仁和4(888)年に、時の宇多天皇が完成させた真言密教の寺院です。そして息子の醍醐天皇に譲位して出家された後に法皇となられ、真言寺院としての仁和寺の整備に力を入れられました。御室派の『御室』とはもともと宇田法皇のために寺内に設けられた僧坊=御室のことで、鎌倉時代以降はこの『御室』が仁和寺そのものを示す呼称として用いられるようになりました。

今回の展覧会では、幾多の火災で消失した後に江戸時代に再建された観音堂の解体修理(今年12月完成予定)に伴って、仁和寺と、仁和寺を頂点として全国に790余箇寺あるという真言宗御室派の寺院から仏典や仏像が一堂に会しました。

宇多天皇が法皇として入られて後、仁和寺は歴代法皇や元皇族が住職を務める門跡寺院となりました。そんなこともあって寺宝には宇多天皇をはじめとした歴代天皇の御宸翰(天皇直筆の手紙)に始まり、弘法大師空海や橘速勢といった名墨書家の筆になる文書を集めた『三十帖冊子』や密教法具といった展示から始まりました。そのいずれもが国宝や国の重要文化財に指定されている名品です。

また今回は、現在解体修理中で普段一般非公開の仁和寺観音堂の内部が再現されていました。

何とここだけは写真撮影が許可されていて観覧者はここぞとばかりカメラやスマホで撮りまくっていました。不動明王と軍荼利明王という珍しい二尊を従え、二十八部衆や風神雷神に囲まれた千手観世音菩薩立像の御姿は大変立派なものでした。また、周囲の柱や壁にも観音堂内の壁画がプリントされていて、普段非公開の観音堂の有り様を偲ばせていました。

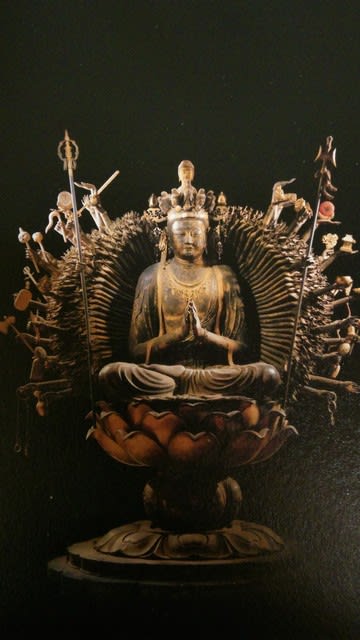

そして、仁和寺や各御室派寺院に安置され、普段は秘仏として期間限定で御開帳されている仏像も数多く出品されていました。仁和寺北院の本尊として香木の白檀で造像された像高わずか12㎝の薬師如来坐像や、菅原道真が自ら彫ったと時伝のある大阪・道明寺の十一面観世音菩薩立像、そして圧巻だったのが、

大阪・葛井寺の御本尊、千手観世音菩薩坐像です。

千手観世音菩薩像は通常、合掌手以外に四十五本の手を表して千手と見なしますが、こちらの御像はほぼ等身大の御体に実際に千本…正確には千四十一本…の腕を持つ『真数千手』という珍しい作例の御像です(この他の真数千手の作例としては、奈良・唐招提寺の千手観世音菩薩像等、ごく僅かです)。

この御像は聖武天皇の勅願によって、官営工房で制作されたと推測されています。興福寺の阿修羅からと同様、塑像の上に漆を染み込ませた麻布を貼り付けて、乾燥してから中の土を掻き出すという脱活乾湿という技法で作られており、天平時代の脱活乾湿仏を代表する傑作のひとつです。

それにしても、これだけの数の腕をどうやって取り付けているのか…それがかねてからの疑問でした。

お寺では月に一度の御開帳の折に拝観出来るのですが、遥か遠くの御厨子の仲に坐しますため窺い知ることは出来ません。しかし、美術館での展示となれば、御厨子からお出ましになって我々の前に登場して下さいます。今回は御像の周りをぐるりと巡れる360°展示となっていましたから、あの光背のような孔雀の羽根のような千手が一体どのようにして取り付けられているのなを確認できる千載一遇のチャンスとばかり背中側に回り込んでみたのです。

すると、御像の肩の下から腰の辺りにかけて巨大な肩甲骨のような半円形の板が左右一対に取り付けられ、そこに小脇手が美しい半円を描くように釘で留められていて、それが少しずつ場所をずらしながら計四対並ぶように配置されていたのです。その工夫によって1041本もの腕が破綻なく整然と並んで見る者に迫ってくる様子を目の当たりにして、改めて天平時代の工人たちの技術力の高さとセンスの良さに驚かされたのでありました。

最終日ギリギリセーフでしたが、何とか滑り込んで素晴らしい展覧会を堪能することが出来ました。今年はまだまだ観たい美術展が目白押しですから、今から楽しみです。

仁和寺は仁和4(888)年に、時の宇多天皇が完成させた真言密教の寺院です。そして息子の醍醐天皇に譲位して出家された後に法皇となられ、真言寺院としての仁和寺の整備に力を入れられました。御室派の『御室』とはもともと宇田法皇のために寺内に設けられた僧坊=御室のことで、鎌倉時代以降はこの『御室』が仁和寺そのものを示す呼称として用いられるようになりました。

今回の展覧会では、幾多の火災で消失した後に江戸時代に再建された観音堂の解体修理(今年12月完成予定)に伴って、仁和寺と、仁和寺を頂点として全国に790余箇寺あるという真言宗御室派の寺院から仏典や仏像が一堂に会しました。

宇多天皇が法皇として入られて後、仁和寺は歴代法皇や元皇族が住職を務める門跡寺院となりました。そんなこともあって寺宝には宇多天皇をはじめとした歴代天皇の御宸翰(天皇直筆の手紙)に始まり、弘法大師空海や橘速勢といった名墨書家の筆になる文書を集めた『三十帖冊子』や密教法具といった展示から始まりました。そのいずれもが国宝や国の重要文化財に指定されている名品です。

また今回は、現在解体修理中で普段一般非公開の仁和寺観音堂の内部が再現されていました。

何とここだけは写真撮影が許可されていて観覧者はここぞとばかりカメラやスマホで撮りまくっていました。不動明王と軍荼利明王という珍しい二尊を従え、二十八部衆や風神雷神に囲まれた千手観世音菩薩立像の御姿は大変立派なものでした。また、周囲の柱や壁にも観音堂内の壁画がプリントされていて、普段非公開の観音堂の有り様を偲ばせていました。

そして、仁和寺や各御室派寺院に安置され、普段は秘仏として期間限定で御開帳されている仏像も数多く出品されていました。仁和寺北院の本尊として香木の白檀で造像された像高わずか12㎝の薬師如来坐像や、菅原道真が自ら彫ったと時伝のある大阪・道明寺の十一面観世音菩薩立像、そして圧巻だったのが、

大阪・葛井寺の御本尊、千手観世音菩薩坐像です。

千手観世音菩薩像は通常、合掌手以外に四十五本の手を表して千手と見なしますが、こちらの御像はほぼ等身大の御体に実際に千本…正確には千四十一本…の腕を持つ『真数千手』という珍しい作例の御像です(この他の真数千手の作例としては、奈良・唐招提寺の千手観世音菩薩像等、ごく僅かです)。

この御像は聖武天皇の勅願によって、官営工房で制作されたと推測されています。興福寺の阿修羅からと同様、塑像の上に漆を染み込ませた麻布を貼り付けて、乾燥してから中の土を掻き出すという脱活乾湿という技法で作られており、天平時代の脱活乾湿仏を代表する傑作のひとつです。

それにしても、これだけの数の腕をどうやって取り付けているのか…それがかねてからの疑問でした。

お寺では月に一度の御開帳の折に拝観出来るのですが、遥か遠くの御厨子の仲に坐しますため窺い知ることは出来ません。しかし、美術館での展示となれば、御厨子からお出ましになって我々の前に登場して下さいます。今回は御像の周りをぐるりと巡れる360°展示となっていましたから、あの光背のような孔雀の羽根のような千手が一体どのようにして取り付けられているのなを確認できる千載一遇のチャンスとばかり背中側に回り込んでみたのです。

すると、御像の肩の下から腰の辺りにかけて巨大な肩甲骨のような半円形の板が左右一対に取り付けられ、そこに小脇手が美しい半円を描くように釘で留められていて、それが少しずつ場所をずらしながら計四対並ぶように配置されていたのです。その工夫によって1041本もの腕が破綻なく整然と並んで見る者に迫ってくる様子を目の当たりにして、改めて天平時代の工人たちの技術力の高さとセンスの良さに驚かされたのでありました。

最終日ギリギリセーフでしたが、何とか滑り込んで素晴らしい展覧会を堪能することが出来ました。今年はまだまだ観たい美術展が目白押しですから、今から楽しみです。