今日は快晴の空が広がり、一段と暑くなりました。ヘタに外に出ていると、脳天が焦げそうになります…。

ところで、今日6月25日はテレマンの祥月命日です。

ゲオルク・フィリップ・テレマン(1681〜1767)は後期バロック音楽を代表するドイツの作曲家で、40歳以降は北ドイツのハンブルクで活躍した人物です。18世紀前半のドイツ国内で高い人気と名声を誇っただけでなく、フランスでの人気も高かったといいます。

テレマン自身もヴァイオリンやオルガン、チェンバロ、リコーダー、リュートなど多くの楽器を演奏することができ、特にヴァイオリンとリコーダーについては高い技術を有する名人でした。またクラシック音楽史上もっとも多くの曲を作った作曲家として知られていて、なんとギネスブックにも登録されています。

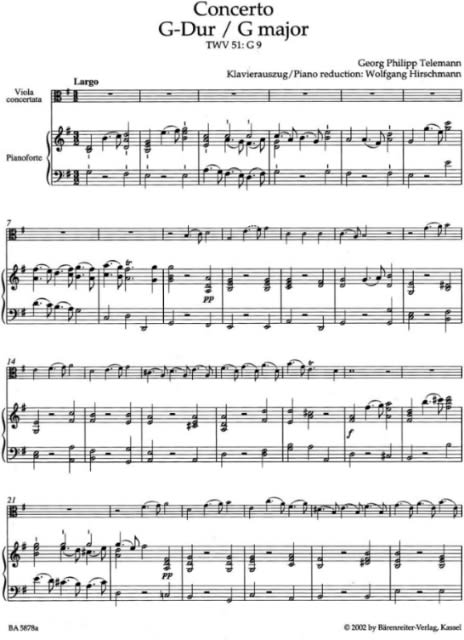

そんな多作家として知られるテレマンですが、ヴィオラ弾きとして見過ごせないのが《ヴィオラ協奏曲ト長調》です。

この曲はヴィオラ協奏曲の歴史の中で最初期に作曲されたもので、1716年から1721年に成立したとされています。

ですが、ひねくれ拙ブログとしては毛色の違った作品を御紹介しようと思います。それは《2つのヴィオラのための協奏曲ト長調》です。

ヴィオラ2台の協奏曲というと、先ずはバッハの《ブランデンブルク協奏曲第6番》が思い浮かぶかと思います。確かにバッハの方が書かれた時期は古いのですが、協奏曲とはいいながらヴィオラ✕2、ヴィオラ・ダ・ガンバ✕2、チェロ、通奏低音という室内楽的な編成なので、いわゆる『オーケストラを従えたソロ協奏曲』という意味ではテレマンのものが史上初といえるでしょう。

《2つのヴィオラのための協奏曲ト長調》は、テレマンがフランスを訪れた直後の1737年9月下旬から翌1738年5月にかけて書かれたものです。この曲にはフランス特有の特徴がいくつかあって、例えばタイトルには通常の『協奏曲』や『コンチェルト』ではなく『コンサート』というフランス風のものが付けられていて、個々の楽章にはすべてフランス語の名前が付いています。

そんなわけでテレマンの命日である今日は、敢えての《2つのヴィオラのための協奏曲ト長調》をお聴きいただきたいと思います。しっかりした作りの1台のヴィオラ協奏曲とはまた違った、フランス趣味の中音域協奏曲をお楽しみください。