『家に帰るまでが遠足です』

kaneurikichiji は言われたことはありませんが、ドラマや漫画で、遠足が終わって、先生が児童・生徒にいうセリフ。

でも、これはある意味、大人にとっても真実かも。

それは...

帰りの新幹線での楽しみとして駅弁があるから。

駅弁はなるべく、いやできる限り幕の内を買わないようにしています。

だって、見て歩いた地域の名物の弁当を食べるのも楽しいじゃないですか!

それに、特に西日本の食文化は北・東日本と結構違ってますし。

今回、kaneurikichiji が選んだのは、京丹後市網野町の“ばらずし”。

『鯖をおぼろとし、数々の具と共に当地方でまつぶたと呼ぶ長方形の木箱に段状に重ねて』作ったもの(しおりより)。

お祝いの席で振舞われたものらしく、ちょっと甘めですが、旅で疲れた体にはちょうどよいかも。

京旅行からの帰りにオススメの駅弁です^_^

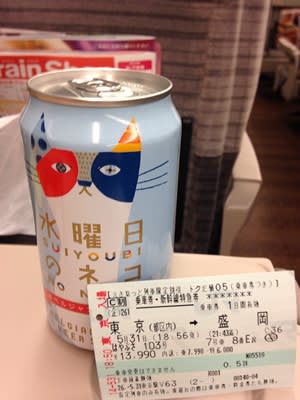

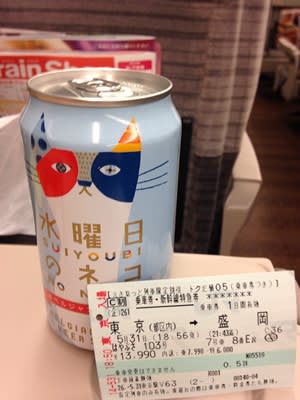

東京からの東北新幹線では、ヤッホーブルーイングの

“水曜日のネコ”を飲むことが多いですね。

東京のではなくて、長野の地ビールですけど...f^_^;)

というわけで、『家に帰るまでが遠足です』は大人ならば、『帰りの車中も旅行です』といったところでしょうか(笑)

kaneurikichiji は言われたことはありませんが、ドラマや漫画で、遠足が終わって、先生が児童・生徒にいうセリフ。

でも、これはある意味、大人にとっても真実かも。

それは...

帰りの新幹線での楽しみとして駅弁があるから。

駅弁はなるべく、いやできる限り幕の内を買わないようにしています。

だって、見て歩いた地域の名物の弁当を食べるのも楽しいじゃないですか!

それに、特に西日本の食文化は北・東日本と結構違ってますし。

今回、kaneurikichiji が選んだのは、京丹後市網野町の“ばらずし”。

『鯖をおぼろとし、数々の具と共に当地方でまつぶたと呼ぶ長方形の木箱に段状に重ねて』作ったもの(しおりより)。

お祝いの席で振舞われたものらしく、ちょっと甘めですが、旅で疲れた体にはちょうどよいかも。

京旅行からの帰りにオススメの駅弁です^_^

東京からの東北新幹線では、ヤッホーブルーイングの

“水曜日のネコ”を飲むことが多いですね。

東京のではなくて、長野の地ビールですけど...f^_^;)

というわけで、『家に帰るまでが遠足です』は大人ならば、『帰りの車中も旅行です』といったところでしょうか(笑)