8月9日(水)、猛暑。いよいよラウンジ懇話会「日本歌曲を鑑賞しよ

う~日本歌曲にはすばらしい作品がいっぱい~(2)山田耕筰」だ。

早朝ウォーキング後、ギリギリまでそのパワーポイントを手直しし、

前日に印刷した「プログラム」、15枚ほどのCD、パワーポイントの

USBを手提げ袋に入れて、9時半に集会場へ。

ラウンジ懇話会は、10時より12時まで2時間だ。

あざみ野クラブ会員が趣味などの「得意分野」を会員にお話する会

であり、むろん無料である。

私は皆さんにお話しできるものなどないので、皆さんと一緒に日本

歌曲を鑑賞しましょうということにしている。

第1回は「瀧廉太郎」だった(→こちら)。

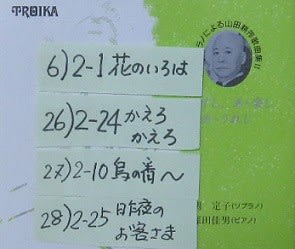

当日のプログラム

プログラムは、年代順に、山田耕筰歌曲の「進化」を聴けるように並

べてある(--作曲年代順に並べるのに結構苦労した。私のオリジ

ナルだ)。

歌手は超一流--クラシックの紅白歌合戦?

「城ケ島の雨」は梁田貞作曲と、また「砂山」は中山晋平作曲と聴き

比べも楽しんだ。

山田耕筰は、日本歌曲の「巨人」だけあって、一回では収まらず、直

前になって、二回に分けて行うことにした。「そのⅡ」は10月に開催

予定。

山田耕筰の初期の作品で歌われるものは、三木露風作詩の「唄」や

「野薔薇」が一般的だが、この日はさらにさかのぼり、ベルリン留学

時代の「風ぞゆく」(詩はやはり三木露風)からスタートすることにした。

--山田耕筰(当時は「耕作」)はベルリン留学にあたり、三木露風

の詩集『廃園』を持って行った。「風ぞゆく」はその中から選ばれたも

ので、ベルリンで作曲された。耕筰24歳の作品だ。

詩の解釈やエピソードを交えながら進めていく。

畑中先生のようにメモも見ないでスラスラとお話するようなわけには

行かないが、「懇話会」が終わってから、「元気かい」でご一緒の先輩

女性Aさんから感激の面持ちで、「曲ごとのコメントがすごくよかった」

とお褒めいただき、恐縮至極。

「からたちの花」の詩「からたちのそばで泣いたよ。みんなみんなやさ

しかったよ。」に添えられた、北原白秋のコメント「主人公は男の子で

す」には目から鱗だった。恥ずかしながら学生時代はそれも知らずに

歌っていた。私がそれを知ったのは20年ほど前、『白秋愛唱歌集』

(岩波文庫)を読んでからだ。

藤田圭雄編『白秋愛唱歌集』(岩波文庫)

プログラムNo.17栗本尊子さん85歳のLIVE録音「からたちの花」に

は、実際に拍手が巻き起こった。

映画評論家の水野晴郎さんをもじって言えば、「いや~、やはり日本

歌曲っていいですね~」ということになるかしらん。

やりながら、かなり多くの方が聴きに来られたかしらと感じていたが、

後から聞いたら、出席者は、「瀧廉太郎」の時より多く、38名だった。

--出席者名簿で分かる。

プログラムは30部しか用意していなかったが、その場で増刷いただ

いたのかしらん。

この日は、プログラムNo.20の「砂山」までを聴いた。

次回、続きは『雨情民謡集』からである。次回もおもしろいエピソード

盛りだくさん?

使用したCD

9:24 ツツジもアジサイも終わり・・・・・・

9:25 いまはユリだ。

9:25 三丁目公園

9:26 すでにかなりの暑さだ。

9:27 自宅から集会所までは徒歩5分

9:27 立派な集会所 地震にもびくともしない?

9:28 同上

9:29 集会所のラウンジ

9:31 イスを並べて準備中

9:50 Boseの、強力なスピーカーを接続中

9:57 テスト中--Mr.エンジニアのOさんの助けを得て

10:04 世話役Yさんによるご紹介

10:03 つたないパワーポイント

10:04

10:06

10:12 地震の揺れ?

プログラムの順番とCDトラックNo.を付箋で貼り付けて、CDプレー

ヤーにかけていく。結構、大変だ。

10:23 皆さんの「清聴」

10:37 CDを聴きながら、次のCDを準備する。

12:06 終了! 帰り道と夏の雲。

この日、横浜の最高気温は35.1℃だった。

最新の画像[もっと見る]

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

-

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

2/21 N響第2033回定期 下野竜也

15時間前

常森寿子先生(レッジェーロ・現在 平成音楽大学に御勤務)の御様子を検索していて辿り着き、ブログを少し拝読させて頂きました。

私にはとても楽しく興味深い事ばかりが書かれていて、嬉しい限りです。

ありがとうございます。

今回の山田耕作先生のお話も素敵です。

大変厚かましいのですが向学の為、今回の御講演内容の詳細を更にお教え願えませんでしょうか?

ブログでも嬉しいのですが、YouTubeなどの動画(音が聴けますので)で再現講義の御検討をして下されば非常に有り難いです!

急ぎませんので‥

最近、日本歌曲を歌われる方の発音(外国語の様な発音)やブレスの箇所がおかしかったり(詩の内容を無視してぶつ切りブレス)、曲や詩とお衣装が合ってなかったり(オペラでもないのに胸の谷間をわざと強調する下品なデザイン)と、残念な方をお見受け致します。

特にBSで。

そして歌を学ぶ人達やプロ志向の人達が影響され、それらを御手本として見習おうとなさっている恐ろしさがあります。

特に地方へ行くと、関東や関西ほど好演が少なくなりがちですのでテレビからの影響が大きいのが現実です。

是非に美しい日本語で滑らかに歌われた、情景が感じられる上品な日本歌曲の世界を御披露して下さいませ。

_勿論、美しさや日本語は時代によって移り行くものと認識致しておりますが、日本らしさは貴重で大切と常々感じています。

どうか御検討、宜しくお願い申し上げます。

厚かましいことをお願い致しますこと、お許し下さい。

百合子

日本歌曲は、日本の「詩と歌=歌曲」を大切にする先人によって受け継がれて参りました。

「日本歌曲の世界」を、木下保先生(1903-1982)、畑中良輔先生(1922-2012)によって少しでも深く知ることをできたことが、私にとって大変幸運でもあり、また嬉しくも思っております。

一体、本ラウンジ懇話会の話は日本歌曲の「講演会」ではなく、CDを「ともに鑑賞する会」でございまして、動画などは撮影してもおりません。

そういうわけでご期待に添えないお返事となってしまい、まことに残念ですが、今後、信時潔(12/20開催予定)や中山晋平等々、引き続きCD鑑賞会の内容をレポートさせていただきますので、またお立ち寄り頂ければ幸いです。

これからもよろしくお願いします。

録音等 されなかったとのこと‥非常に残念ですが、御事情 理解致しました。

厚かましい申し出にお優しいお返事を恐れ入ります。

木下先生や畑中先生の御指導を受けられたとは、非常に非常に羨ましいです!!

私の日本歌曲の恩師が山田耕筰先生に直接習われた方で、日本歌曲への思い入れが別物としてあります。

更なる追究として、耕筰先生のヨーロッパ演奏会へお供された声楽家の先生に師事した時期もございました。

三木露風さんの故郷である兵庫県たつの市へ出向き「赤とんぼ」の世界を体験をして、露風さんの淋しく不遇の人生を知った時 涙が溢れて困ったほどです。

日本歌曲は本当に素晴らしいです。

日本人の高齢化に伴い、クラシック音楽ファンも高齢化及び減少していますよね。

こちらのblogは、日本のクラシック音楽ファンを増やされる御活動に繋がっていると、感心致しております。

貴重でありがたいと感謝申し上げます。

大袈裟ではなく このままコンサート入場者が減ると、世界で活躍中の好い演奏家の来日も減少すると危惧しています。

そして日本に居る優秀な演奏家がもっと海外移住する可能性も。

なので 私もお小遣いの範囲でせっせと音楽会へお出掛けをしています。

どうぞ お身体にお気を付けてblog継続なさって下さいませ。

今後も 楽しみに拝読させて頂きます。

※尚、私は残念ながら師事していませんが、常森寿子先生(レッジェーロまたはコロラトゥーラ)は十二分に世界で御活躍可能な実力がおありなのに日本のクラシック音楽 声楽家として、また御指導者として御活躍なさっておられるプリマドンナです(日本在住でいらしたと最近知りました)。

常に正確な音程とリズム、発声法、情感やドラマ性、そして舞台での品位と聡明さ_perfectを根底に持たれて歌唱されているとひしひし伝わって参ります。

NHKでもよく歌われておられました。

夜の女王の素晴らしいariaは、今でも伝説です。

御機会がございましたら、常森先生の他のお歌もお聴き下さい。

私の永遠の憧れの方です。

では またblogで(^^)

常森さんは、私の記憶に間違いがなければ、中沢桂さんの次のN響「第九」のソリストではなかったかと。

今後ともご愛読の程よろしくお願いします。