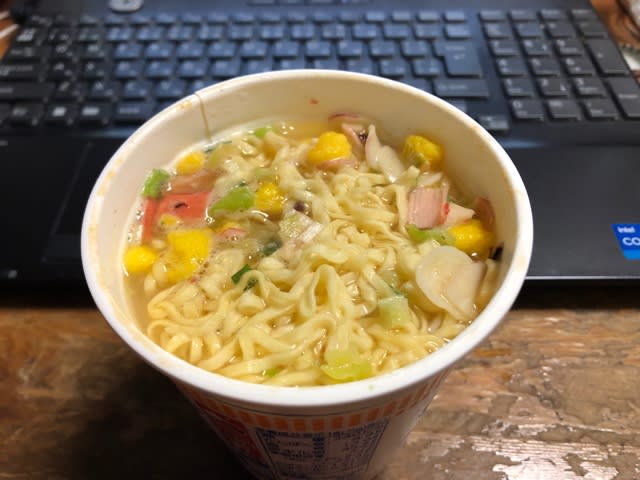

座学で勉強していて、休息時

間に食べる夜食の日清シーフ

ードヌードルがめっぽうウマ

い。

団地への招待 (1960)

【高画質・公式完全版】

1960年。戦争が終わって

15年目。

私が上目黒で生まれた年の

映像だ。報道映像ゆえに映

画用カラーフィルムである。

まだテレビでもカラー放送

は一般的ではなく、この私

が生まれた1960年の秋から

カラーTV放送が部分的に開

始された。新聞のテレビ欄

には番組によって「カラー」

と記載されていたのは1960

年代中末期まで続いた。

団地(共同鉄骨公団住宅)は、

戦後の日本人の憧れの文化

的な住居だった。

それまでにはない、水洗ト

イレとキッチンと洋間のビ

ル生活。

しかも、団地はそこが一つ

の街となり、病院もマーケ

ットという買い物エリアも

あり、会館もあり、後に学

校も幼稚園も団地内に誕生

した。

団地は一つの生活の空間だ

った。

鉄の扉の玄関ドアというだ

けで超近代的な建物だった。

西日本でいうところの戸建

て新興住宅街の事ではない。

団地は公団と住宅公社の分

譲・賃貸の最先端共同住宅

街だった。

日照を得る為に棟の間には

芝生の広場があり、子ども

たちはそこで自由に遊んだ。

野球もやったりしていた。

勿論メンコやビー玉やコマ

回し等も。女の子たちはゴ

ム飛びをしたりしていた。

共同住宅での共同生活。

そういった一つの戦後の文

化的なコミューンが団地だ

った。

私も3才手前から湘南の高台

の新築公団団地に住んでい

た。

住民は皆が親も子どもも同

世代。一つの独特の分化圏

という感があった。

そして、団地の住人たちは

先進的であり、革新的であ

り、極めて開明的だった。

21世紀の現代でさえも地方

の田舎にみられるような排

他性はゼロだった。ゼロ。

健全で極めて清らかな空間

だった。

それは団地内会館の設置に

よる共同生活空間維持の為

の「民主的な話し合い」を

前提として、地域の暮らし

の円滑化を自主的に前向き

に取り組むという文化風潮

にも如実に現れていた。

そこには地域エゴや排他的

風潮は一切存在しなかった。

戦後15年前後の1960年代、

団地の人々は「働いて明る

い未来をみんなで創ろう」と

いう希望に満ちていた。

それは、今でいうシステム

キッチンとリビングダイニ

ング、洋間にお風呂、水洗

トイレが備わった当時の最

新鉄骨住宅の住居に住む人

たちによって作られていた。

そこが現代の分譲マンショ

ンなどとは大きく異なる。

住民全員が共同的社会性を

持っていたのが団地だった。

人々が真の民主主義を希求

した時代だった。(特に首

都圏)

上掲映像では和式トイレだ

ったが、1962年に新築抽選

公募だった私の住んだ団地

は洋式水洗トイレだった。

家に風呂がある生活という

のはそれまでの銭湯通いの

生活とはまるで別物だった。

だが、2才の私は「こんな

狭いのはお風呂じゃない」

とかなり嫌がっていたと後

年母から聞いた。

それまではプールのような

浴槽が風呂だったから。

1960年代初期の私の家も

こんな感じだった。

当時としては当時の言葉で

いわゆる「モダン」だった。

ただ、1960年代の団地は低

所得者層向けの住宅ではな

く、一定の職業審査と定額

以上の収入がないと抽選に

は当選しなかった。

それゆえ「白亜の御殿」、

「理想的な最新文化住宅」

として首都圏や都市部の人々

にとっては垂涎の住宅だっ

た。

戦後都市計画の中での集団

集住プランとはいえ、入居

希望の抽選に応募できる層

は限られてもいた。

基本的には入居者は「勤労

者」を対象にしていた。

ようやく団地の「大衆化」が

始まるのは1960年代末期から

だが、その頃は逆行のように

戸建て住宅建売ブームが大流

行していった。

いわゆる「個人主義」の台頭

と住宅事情は密接な関係にあ

ったのが日本の都市部の歴史

だった。

そして、個別戸建て住宅に人

気が集中する事は、同時に

驚異的な高度経済成長の中で

現実的に国民の所得が爆発的

に上昇した事を背景としてい

た。

私の家でさえ、横浜に戸建て

住宅が買えた位だったのだか

ら。

ただ、その後の異様な不動産

販売価格の高騰のような時代

ではまだなかったので、一般

勤労者であれば、多少努力す

れば都内や都市部郊外に戸建

て住宅が購入できた時代だっ

た。

1960年代末期から1970年代に

かけて、公団公社の団地に住

んでいた人たちは、分譲も賃

貸物件も、やがては団地を出

て戸建てを立てるような時代

になっていった。

国民の所得は毎年上がるのが

あたりまえの国策を国も政財

界も取っていた。

30年間も賃金が上昇しないと

いう現代日本は日本の歴史の

中で異様であり異常だ。

欧米では平均的給与は若者で

も日本円で1000万円を超えて

いる。

それが「普通」であり「通常」

なのだ。日本だけが先進国の

中で異常。この30年は。

誰がそうした?

政権与党と政財界を牛耳る連

中がそうした。

だが、彼ら自身は一切餓えて

はいない。むしろ肥った。

一度本当にそうした連中と構

造を完全爆破、爆砕、粉砕し

ないと、日本人どころか日本

そのものという船が沈没する。

泥の船だ。

しかし、国民は国民の生存権

として、古い船を今動かすの

は古い水夫じゃないだろう、

という主張と行動する権利を

有している。

横浜「汐見台団地」記録映画

(1968)