【2週間余にわたった音楽の祭典もきょう29日で閉幕】

関西にゆかりのある12人のチェリストが一堂に集結したチェロアンサンブルの演奏会が28日、奈良市の奈良県文化会館で開かれた。宮沢賢治の作品に引っ掛け、題して「セロ弾きのコーシュ(巧手)」。編成は曲目に応じて8人、12人と毎回変化し、アンコールの2曲も含め8曲を演奏した。あらためてチェロという楽器の表現力の深さを再確認し、同時にアンサンブルの醍醐味も味わわせてもらった。

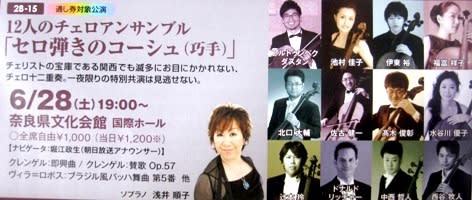

メンバーの多くは主要オーケストラや室内楽グループの一員、または独奏チェリストとして活躍中。メンバー紹介では地元奈良出身の西谷牧人と伊東裕にひときわ大きな拍手が送られた。西谷は現在、東京交響楽団の首席チェロ奏者。伊東は東京芸術大学在学中で12人中最年少の22歳だが、高校在学中に日本音楽コンクールで1位に輝き、若手のホープとして将来を嘱望されている。しかも2人は同じ奈良高校、東京芸大の先輩後輩でもある。

外国出身者2人も加わっていた。米国出身のドナルド・リッチャーはジュリアード音楽院在学中から首席チェリストとして活躍し、現在は京都市交響楽団に在籍。アルトゥンベク・ダスタンはカザフスタン出身で国立音大大学院を卒業。2人とも妻は日本人女性という。12人のうち女性は3人。第6回東京国際室内楽コンクール優勝者の水谷川(みやがわ)優子、第2回ローマ国際室内楽コンクール優勝者の福富祥子、「四次元三重奏団」の一員として活躍中の池村佳子。他に日本センチュリー交響楽団首席チェロ奏者の北口大輔ら、実に錚々たるメンバーが一堂にそろった。

演奏曲目はパブロ・カザルス編曲のスペイン・カタルーニャ地方の民謡「カニグーの聖マルタン祭」▽ブラームス「インテルメッツォ」▽ヴィラ=ロボス「ブラジル風バッハ舞曲第5番」▽ナンダヤーバ編曲のメキシコ民謡「ラ・サンドゥンガ」▽ユリウス・クレンゲル「賛歌」▽ヴィラ=ロボス「ブラジル風バッハ舞曲第1番」。アンコールはカザルス編曲のカタルーニャ民謡「鳥の歌」とトーマス・ミフネの「ワルツ・コラージュ」。

3曲目の「ブラジル風バッハ舞曲第5番」ではソプラノの浅井順子が加わってチェロ8人の伴奏でアリアを熱唱した。チェロの深みのある音色と伸びやかなヴォカリーズ(母音歌唱)。その2つの響きが温かく溶け合って、いつまでも耳に残る心地よい演奏だった。この曲のチェロアンサンブルでトップを務めた辻本玲は演奏後「いつも自然の声のように弾きなさいといわれているので大変勉強になった」と話していた。

アンコール曲の「鳥の歌」はカザルス自身がニューヨークの国連本部で「私の故郷カタルーニャの鳥はピース(平和)、ピース、ピースとさえずる」と話して演奏したことで有名。亡くなる2年前の1971年、カザルス94歳のときだった。この曲の演奏も心の奥底まで染み込んだ。この日の演奏会は関西が〝名チェリストの宝庫〟であることを内外に強く印象付けるものとなった。アンサンブルのメンバーは前日、本番に備え焼肉で英気を養ったという。その成果(?)も遺憾なく発揮されたようだ。