鷹峯という地名の由来は

古代には猟遊の地とされた 栗栖野 (くるすの) 郷の西北にあたる。 伝承は、毎年鷹がきて雛を産んだので、その山を鷹ヶ峰と称したというが、「山州名跡志」には「鷹峯 在 千束西北 、此所西南ニ双デ三峯アリ、第一天峯、第二鷲峯、第三鷹峯、由来未 考、鷹峯今地ノ名トス」とあります。

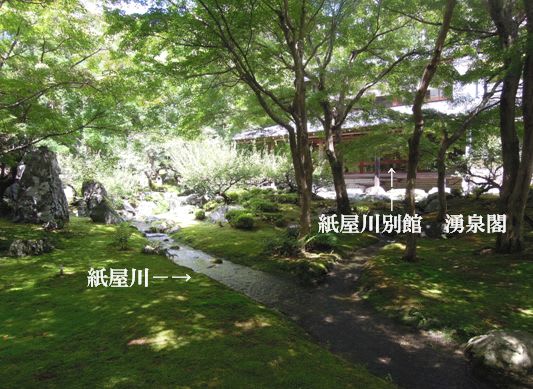

●しょうざんリゾート京都

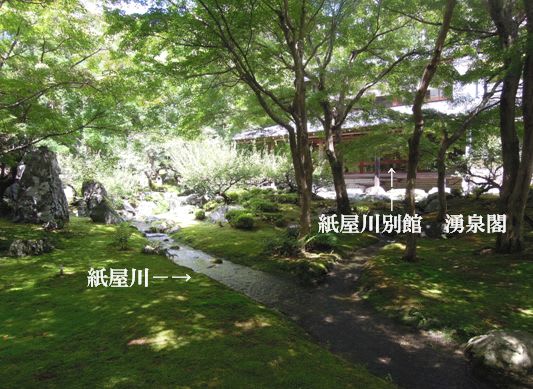

鷹峯が源流の「紙屋川」で

昔タスキ掛けの職人が紙を漉いたといわれています。

“わかどり” への道に流れる「紙屋川」

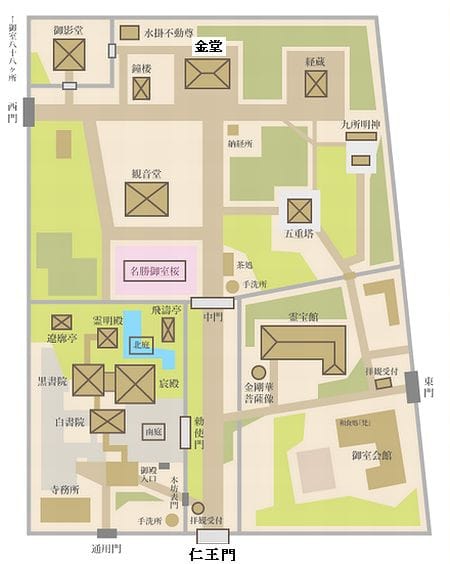

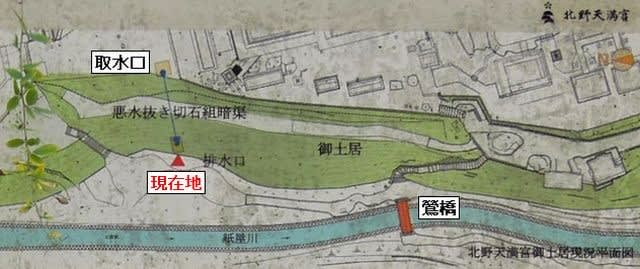

●北野天満宮

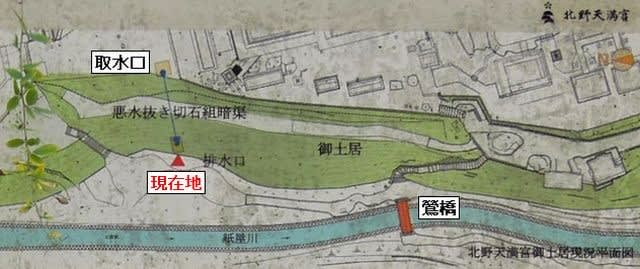

紙屋川に架かる鶯橋

橋の上から見た、鶯橋方向の紙屋川

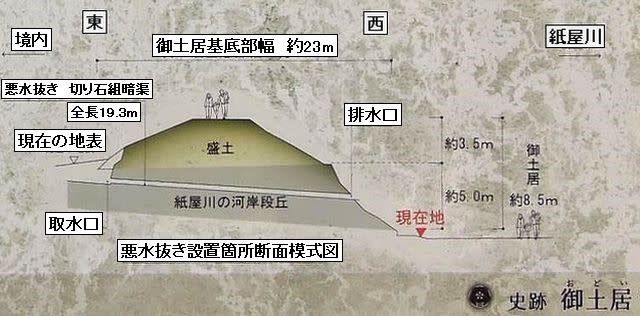

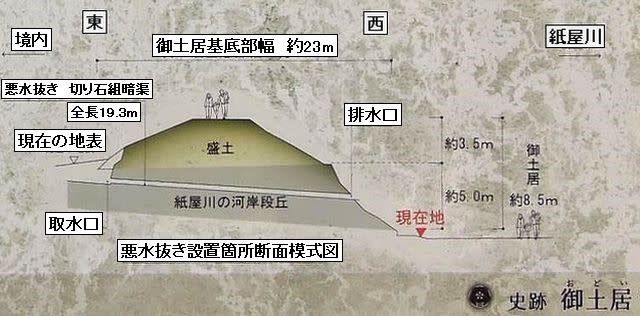

悪水抜き(あくすいぬき)の説明板に「紙屋川」

豊臣秀吉公が築いた「御土居」の説明板にも

紅葉の季節には・・・

紙屋川の水鏡に映る紅葉が美しいです。

●大将軍八神社からJR円町駅に向かう「紙屋川」

今は民家の間を流れ水流も少なくなっていますが

昔は荒れ川だったようです。

西ノ京円町を経て太秦東南で御室川と合流して

南区吉祥院で桂川に合流します。

平安期には

禁裡御用の紙を漉いた紙座があったそうです。

朝廷の重要な祭儀の前に

この川の上流で潔斎をおこなったために荒見(あらみ)川といいました。荒見とは散斎(あらいみ)のことで,今も衣笠に荒見町や大祓町の地名が残されています。

紙屋川は鷹峰山中に源を発し、北野天満宮西付近から

上流を紙屋川、下流を天神川と呼び、西ノ京円町を経て

太秦東南で御室川と合流して、南区吉祥院で桂川に合流。

京都で何度も出会った「紙屋川」は

行きたいと思っていた「源光庵・光悦寺」のある

鷹がきて雛を産んだ「鷹峯」が源流でした。(^^♪

古代には猟遊の地とされた 栗栖野 (くるすの) 郷の西北にあたる。 伝承は、毎年鷹がきて雛を産んだので、その山を鷹ヶ峰と称したというが、「山州名跡志」には「鷹峯 在 千束西北 、此所西南ニ双デ三峯アリ、第一天峯、第二鷲峯、第三鷹峯、由来未 考、鷹峯今地ノ名トス」とあります。

●しょうざんリゾート京都

鷹峯が源流の「紙屋川」で

昔タスキ掛けの職人が紙を漉いたといわれています。

“わかどり” への道に流れる「紙屋川」

●北野天満宮

紙屋川に架かる鶯橋

橋の上から見た、鶯橋方向の紙屋川

悪水抜き(あくすいぬき)の説明板に「紙屋川」

豊臣秀吉公が築いた「御土居」の説明板にも

紅葉の季節には・・・

紙屋川の水鏡に映る紅葉が美しいです。

●大将軍八神社からJR円町駅に向かう「紙屋川」

今は民家の間を流れ水流も少なくなっていますが

昔は荒れ川だったようです。

西ノ京円町を経て太秦東南で御室川と合流して

南区吉祥院で桂川に合流します。

平安期には

禁裡御用の紙を漉いた紙座があったそうです。

朝廷の重要な祭儀の前に

この川の上流で潔斎をおこなったために荒見(あらみ)川といいました。荒見とは散斎(あらいみ)のことで,今も衣笠に荒見町や大祓町の地名が残されています。

紙屋川は鷹峰山中に源を発し、北野天満宮西付近から

上流を紙屋川、下流を天神川と呼び、西ノ京円町を経て

太秦東南で御室川と合流して、南区吉祥院で桂川に合流。

京都で何度も出会った「紙屋川」は

行きたいと思っていた「源光庵・光悦寺」のある

鷹がきて雛を産んだ「鷹峯」が源流でした。(^^♪