政府は外国資本による土地取得について、安全保障に関わる重要な問題とし、必要な施策を検討していくとの考えを示していますが、特に北海道の過疎地や水源地などが中国人によって次々と買収されている状況です。

また韓国の財閥ハンファグループが、後志管内倶知安町ひらふ地区に大型コンドミニアムの建設を計画しています。

韓国の財閥グループ、ニセコ地域で初の大型開発の記事は・・・こちら

2011年09月

江戸時代に、高槻藩の藩校「菁莪堂(せいがどう)」がありました。

菁莪堂は、高槻藩主 永井家9代 永井直進 (ながい なおのぶ) が

寛政年間 (1789~1801) 城内の 「三の丸」 に創立しました。

菁莪堂に祀られた孔子像

永井直進は、儒学の一派で古学派の 三崎克譲(みさき かつじょう)を講師に招きました。克譲は師匠から贈られた孔子像を菁莪堂に祀り教えたといいます。

また、幕末の高槻藩士で、七言絶句や書に優れた漢詩人 「藤井竹外」 も

菁莪堂で学び詩作に励んだと言われています。

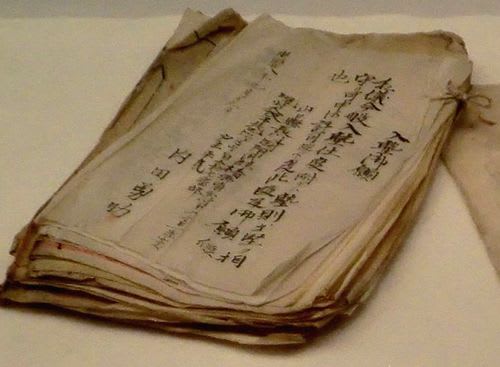

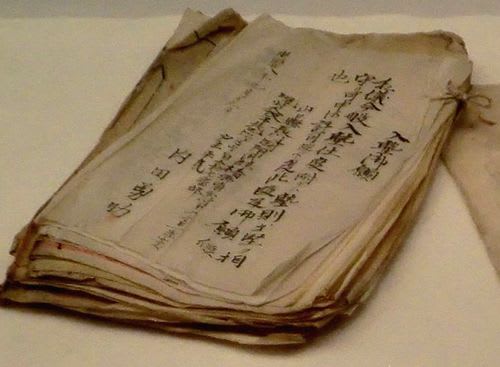

菁莪堂入塾御願

四書五経 (上段:五経 下段:四書)

〇四書(ししょ)は、儒教の経書のうち『大学』『中庸』『論語』『孟子』

の4つの書物を総称したもの。

〇五経(ごきょう)は、儒教で基本経典とされる経書の総称したもの。

『詩経』・『書経』・『礼経』・『易経』・『 春秋経』

※ ガラス越しに撮ったので、きれいに撮れませんでした。 (~_~;)

高槻城三の丸巽櫓の西側に位置し勉学の場であった菁莪堂は、明治には文武館と改称したが明治に廃校になり、いまは高槻一中の運動場の東南にその碑が残っています。

江戸時代後期の儒学者で 「大塩平八郎の乱」 を起こした大塩平八郎も

この菁莪堂で教鞭を執ったと言われています。

大塩平八郎の乱

江戸時代の天保8年(1837年)に、 大坂(現・大阪市)で大坂町奉行所の元与力大塩平八郎(中斎)とその門人らが起こした江戸幕府に対する反乱です。

大塩平八郎の乱は失敗に終わり、彼は大阪の庶民を天保の大飢饉から救済することはできませんでした。そして命を落とす結末でしたが、下の者が上の者に従う常識を覆す行為として、日本に衝撃を与え奉公所や幕府の権威低下となりました。

政府は○○に土地を売ることを止めて欲しいです!(○○に編集。)

大塩平八郎さんのような人が出現して、日本の領土を守って欲しいです!

また韓国の財閥ハンファグループが、後志管内倶知安町ひらふ地区に大型コンドミニアムの建設を計画しています。

韓国の財閥グループ、ニセコ地域で初の大型開発の記事は・・・こちら

2011年09月

江戸時代に、高槻藩の藩校「菁莪堂(せいがどう)」がありました。

菁莪堂は、高槻藩主 永井家9代 永井直進 (ながい なおのぶ) が

寛政年間 (1789~1801) 城内の 「三の丸」 に創立しました。

菁莪堂に祀られた孔子像

永井直進は、儒学の一派で古学派の 三崎克譲(みさき かつじょう)を講師に招きました。克譲は師匠から贈られた孔子像を菁莪堂に祀り教えたといいます。

また、幕末の高槻藩士で、七言絶句や書に優れた漢詩人 「藤井竹外」 も

菁莪堂で学び詩作に励んだと言われています。

菁莪堂入塾御願

四書五経 (上段:五経 下段:四書)

〇四書(ししょ)は、儒教の経書のうち『大学』『中庸』『論語』『孟子』

の4つの書物を総称したもの。

〇五経(ごきょう)は、儒教で基本経典とされる経書の総称したもの。

『詩経』・『書経』・『礼経』・『易経』・『 春秋経』

※ ガラス越しに撮ったので、きれいに撮れませんでした。 (~_~;)

高槻城三の丸巽櫓の西側に位置し勉学の場であった菁莪堂は、明治には文武館と改称したが明治に廃校になり、いまは高槻一中の運動場の東南にその碑が残っています。

江戸時代後期の儒学者で 「大塩平八郎の乱」 を起こした大塩平八郎も

この菁莪堂で教鞭を執ったと言われています。

大塩平八郎の乱

江戸時代の天保8年(1837年)に、 大坂(現・大阪市)で大坂町奉行所の元与力大塩平八郎(中斎)とその門人らが起こした江戸幕府に対する反乱です。

大塩平八郎の乱は失敗に終わり、彼は大阪の庶民を天保の大飢饉から救済することはできませんでした。そして命を落とす結末でしたが、下の者が上の者に従う常識を覆す行為として、日本に衝撃を与え奉公所や幕府の権威低下となりました。

政府は○○に土地を売ることを止めて欲しいです!(○○に編集。)

大塩平八郎さんのような人が出現して、日本の領土を守って欲しいです!