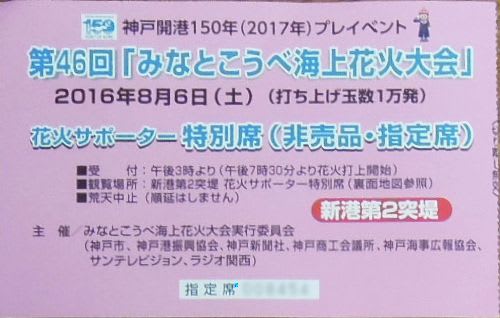

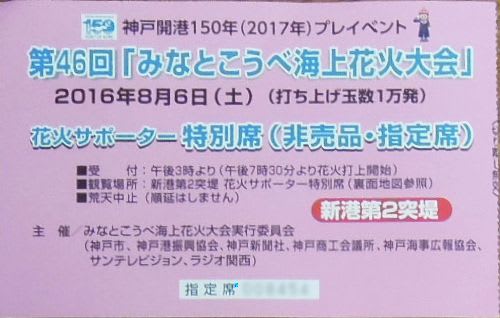

花火繋がりで「第46回 みなとこうべ海上花火大会」です。

Yファミリーから、嬉しいお誘いがあったので

「みなとこうべ海上花火大会」に行ってきました。

神戸港の倉庫が立ち並んだ間を通り過ぎ・・・

指定席に着いたときには、たくさんの人が来られていました。

海から近い席だったので

花火が打ち上げられる三隻の船がよく見えます。

来年開港150年を向かえる世界の港とつながる神戸港

オープニングは港をテーマに入港を風景を彩る祝砲と歓迎放水で

迎えてくれるそうです。

山(北側)の方も暗くなってきました。

そして、花火が打ち上げられました!

今日は、Aちゃんたちと花火を楽しみます。

神戸の花火を見るのは、今回で2度目ですが・・・

シーン1の「I love Waterfront」から、シーン6の「I love Kobe Port」の

プログラムがあって、海上からの打ち上げ数は10,000発です。

でも、帰りの混雑を危惧して「スペシャルフィナーレ」を前にして

帰ることにしましたが・・・

後ろから大きな音と共に大空で打ち上げられる花火に

見送ってもらいました。(^^ゞ

Yファミリーから、嬉しいお誘いがあったので

「みなとこうべ海上花火大会」に行ってきました。

神戸港の倉庫が立ち並んだ間を通り過ぎ・・・

指定席に着いたときには、たくさんの人が来られていました。

海から近い席だったので

花火が打ち上げられる三隻の船がよく見えます。

来年開港150年を向かえる世界の港とつながる神戸港

オープニングは港をテーマに入港を風景を彩る祝砲と歓迎放水で

迎えてくれるそうです。

山(北側)の方も暗くなってきました。

そして、花火が打ち上げられました!

今日は、Aちゃんたちと花火を楽しみます。

神戸の花火を見るのは、今回で2度目ですが・・・

シーン1の「I love Waterfront」から、シーン6の「I love Kobe Port」の

プログラムがあって、海上からの打ち上げ数は10,000発です。

でも、帰りの混雑を危惧して「スペシャルフィナーレ」を前にして

帰ることにしましたが・・・

後ろから大きな音と共に大空で打ち上げられる花火に

見送ってもらいました。(^^ゞ