毎日新聞 3月19日(月)夕刊に掲載「探訪 ノスタルジア 5回目」は

愛媛県・新居浜市「別子 (べっし) 銅山・端出場 (はでば) 水力発電所」

文・写真 和泉かよ子記者

別子銅山は

足尾銅山、日立銅山 (茨城県) と並び日本の三大銅山の一つで

1691(元禄4) 年に採掘が始まり1973 (昭和48) 年に休山

するまで、283年間に精錬した銅は約65万トンです。

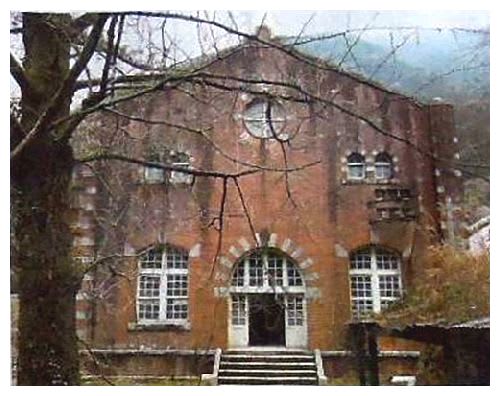

登録有形文化財指定 端出場水力発電所 です。

1912(明治45年)年から70(昭和45年) 年まで、銅山に電力を供給。

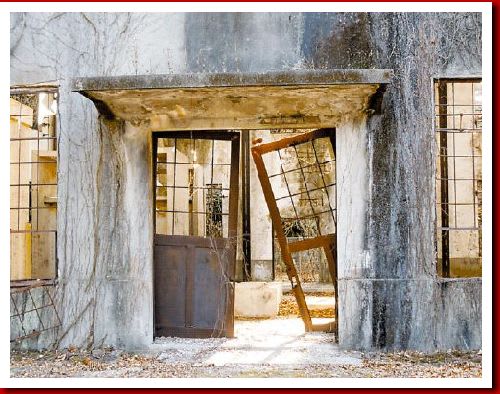

しゃれたアーチ型の玄関と、白い格子窓が並ぶこのれんがの建物は

教会みたいだといわれるそうですが、なぜ、こんな凝ったデザインに

したのかは資料が残っていないので、残念ながら分からないそうです。

1902 (明治35年) 年に、鉱石を運び出す鉱山の大動脈

第三通洞が貫通し、電力需要が増大しました。

3000キロワットの発電力を持つ端出場発電所の登場で、地下からの鉱石

の巻上げや運搬など採掘作業の “オール電化” が進んだそうです。

ドイツ・ジーメンス社製の発電機や、直流を交流に変える変換機がまだ残された発電所内部です。 (内部は耐震上の問題で一般公開していません。)

発電機は1機1500キロワット。

スタート時は2機だったが、瀬戸内海・四阪(しさか)島 (愛媛県今治市 の精錬所にも送電することになり、1923(大正12年)にもう1機導入し発電力は4800キロワットに。 (和泉かよ子記者の文より抜粋)

∽∽∽∽∽∽∽ ひとりごと

∽∽∽∽∽∽∽

∽∽∽∽∽∽∽見出しに書かれている

東洋一は、別子銅山を流れる銅山川から導水した水を水槽にためて落下

させる方式で落差が597メートルもあり、東洋一と評されたそうです。

世界一とは、四阪島へは長さ約20キロの海底ケーブルで送電しましたが

この海底ケーブルの長さは、当時 「世界一」 だったそうです。

~~~~~~~ 今日の誕生花 日比谷花壇より ~~~~~~~

花名 : レンゲソウ 花言葉 : 実り多き幸せ

和名はゲンゲですが、レンゲまたはレンゲソウと呼ばれています。

水田裏作の緑肥植物として栽培され、春には紫紅色の花が咲く田園風景が

各地で見られましたが、最近は少なくなっています。