シリーズ「淡海の城」(32)-敏満寺城(びんまんじじょう)(滋賀県多賀町敏満寺)

今回は、名神高速道路の多賀サービスエリアにある城郭遺構を紹介します。

多賀サービスエリアがある場所には、実は平安時代に伊吹山寺の僧三修(さんしゅう)が開基したとされる敏満

寺という南北2500m、東西2000mの範囲におよぶ広大な寺域をもつ寺院がありました。東大寺再建で活躍した俊乗

房重源も建久9年(1198)に金剛五輪塔1基を寄進しており、この寺を非常に重視していたようです。室町期には寺

域を有する青龍山西麓に本堂・南谷・西谷・北谷と別れる50余の堂舎が建ち並び、守護の不入権をもち、戦国期に

は2万石を越える寺領を持っていたといいます。西明寺・金剛輪寺・百済寺といった湖東三山の天台寺院と並ぶ勢

力を維持していたことが分かります。

永禄5年(1652)9月4日、久徳城(現多賀町久徳)城主久徳左近大輔実時が観音寺城の六角義実の味方をしたた

め浅井長政が80余騎の軍勢を率いて久徳城を攻めます。この時、敏満寺衆徒と敏満寺公文所・神官職を務める新谷

(しんがい)伊豆守勝経(妻は久徳実時の娘)は、久徳実時の味方をします。浅井勢は敏満寺に押し寄せ、敏満寺

衆徒は大門前で防御しましたが敗れてしまいます。勝ちに乗じた浅井勢が敏満寺の坊舎に火を付けたため120の坊

舎は悉く炎上し、新谷勝経ら800余人は戦死し、敏満寺は滅亡したということです。胡宮神社の参道入り口となっ

ている高速道路高架下に敏満寺大門跡がありますが、礎石は火を受けて赤色に変色しており、焼き討ちにあったこ

とを静かに物語っています。

敏満寺が再び明らかにされるきっかけとなったのは、昭和34年の高速道路建設に伴う発掘調査、昭和57年・61年、

平成6年・9~12年にかけてのサービスエリア施設改良工事に伴う発掘調査が滋賀県教育委員会や多賀町教育委員

会で行われたことによります。なかでも昭和61年の名神高速道路多賀サービスエリア上り線施設等改良工事に伴う

発掘調査で寺院遺構とは思えない遺構が検出され、これが敏満寺を防衛する城郭部ではないかと言われてきていま

す。

その場所は現在の多賀サービスエリア上り線(名古屋方面)の最北端に位置します。高さ1~5m、基底部幅6

~10mを測る土塁に囲まれた郭、虎口、櫓台が見つかりました。郭内からは礎石建ち建物2棟、掘立柱建物1棟以

上、深さ9m以上もある石積み井筒の井戸、幅60㎝・深さ30㎝程度の区画溝、3m×1.8mの隅丸方形で焼けた石

や炭が堆積した火葬墓と考えられる土抗が検出されました。

城郭部は少なくとも二つの郭から構成され、最北端の主郭には北端に堀切と張り出した櫓台を備えており、主郭

への出入り口は南西端に開き、正面を櫓台で守り、90度ターンして空堀との間の虎口受け(出入り口前のテラス)

に出るという複雑な構造を持たせています。出入り口部分の構造から永禄・元亀頃のものという評価が専門家の中

でされています。また、発掘調査で明らかになった城郭部はこの上り線最北端部だけですが、寺域を画した要地に

いくつか城郭部があったのではないかと指摘されています。敏満寺は、東山道の要衝に位置し、江南、江北の境目

に位置することから佐々木六角氏と佐々木京極氏あるいは浅井氏の領土拡大の拠点に利用されてきたことは十分考

えられます。

近江の天台系山岳寺院は比叡山延暦寺を始め、先述の湖東三山等が織田信長の焼き討ちにあっています。延暦寺

山徒や湖東三山衆徒が武装して、浅井長政と結託し城塞化していったことが起因となっています。また、山岳寺院

の参道を中心に枝葉のように展開する坊舎群を城郭に取り込み、山城が発展していくという見解が近年研究者の間

で出されており、敏満寺の城郭部の遺構は、まさに寺院を山城化させていく過程を如実に顕す物と報告されていま

す。しかし、敏満寺の場合は、あくまで武装化した寺院と捉えるべきで、後の山科本願寺や石山本願寺と同じ形態

と捉えるべきではないでしょうか。

遺構は埋め戻されて、土塁と虎口のみ見ることができます。現在はドッグランの施設がありますので、そこを目

安にしてください。下り線からは陸橋を渡って見に行くことができますし、サービスエリアには外からも入れます

ので、名神高速道路を使わなくても見学は可能です。徒歩で見学の方は、近江鉄道多賀線の多賀大社前駅から絵馬

通りに出て右に(左は多賀大社)取り、高速道路高架下まで行き、高架を潜らずに左折し高速道路沿いの道を歩く

と下り線サービスエリア内に外部から入る入り口があります。(仲川)

城郭伝言板

全国で実施される城郭関連の催し物についてお知らせします。

※ここに掲載した情報は、各機関のホームページやポスター・チラシから転載したものです。詳細についてはそ

れぞれの機関にお問い合わせください。

※淡海の城友の会ではここに紹介した催し物への参加申込のあっせんや取り次ぎは一切行っておりません。

各催し物の申込先を御確認のうえ、直接お申し込みください。

○大阪歴史博物館特別展「天下の城下町 大坂と江戸」

会期:平成25年2月2日(土)~3月25日(月)

会場:大阪歴史博物館 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-32

TEL06-6946-5728 FAX06-6946-2662

プレ講演会

①「出土瓦にみる豊臣期大坂の大名屋敷」

講師:豆谷浩之氏(大阪歴史博物館学芸員)

日時:平成25年1月12日(土) 13:30~15:00

②「新発見の絵図が語る17世紀の大坂」

講師:大澤研一氏(大阪歴史博物館学芸員)

日時:平成25年1月13日(日) 13:30~15:00

※以下は①②共通

会場:大阪歴史博物館四階講堂

定員:250名(当日先着順)

参加費:200円

講演会「大坂と江戸」

日時:平成25年3月10日(日) 13:30~15:00

講師:脇田修氏(大阪歴史博物館館長)

会場:大阪歴史博物館四階講堂

定員:250名(当日先着順)

参加費:300円(ただし、特別展の観覧券もしくは半券提示の方は無料)

シンポジウム「近世の二大城下町 大坂と江戸 その姿と都市景観をさぐる」

日時:平成25年2月24日(日) 10:15~16:45

会場:大阪歴史博物館四階講堂

定員:250名(当日先着順)

参加費:無料

参考URL http://www.eventscramble.jp/e/tenka/

○滋賀県立安土城考古博物館連続講座「シリーズ 近江の城を探る」

日付・テーマ・講師:

①1月12日(土)「彦根城を探る」 谷口徹氏(彦根市教育委員会)

②1月26日(土)「坂本城を探る」 吉水眞彦氏(大津市歴史博物館)

③2月9日(土)「八幡山城を探る」 中村吉孝氏(近江八幡市総合政策部)

④2月23日(土)「日野の城を探る」 振角卓哉氏(日野町教育委員会)

⑤3月9日(土)「佐和山城を探る」 小島孝修氏(公益財団法人滋賀県文化財保護境界)

⑥3月23日(土)「長浜の城を探る」 牛谷好伸氏(長浜市教育委員会)

会場:滋賀県立安土城考古博物館2階セミナールーム

時間:13:30~

定員:140名(事前申込不要)

参加費:300円(資料代)

問い合わせ 滋賀県立安土城考古博物館

〒531-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678

TEL0748-46-2424 FAX0748-46-6140 E-mail gakugei@azuchi-museum.or.jp

城郭だより ~景清道をたずねて

さる11月17日(土)、探訪「景清道をたずねて」を開催しました。あいにくの雨模様でしたが、24名の参

加がありました。JR安土駅をスタートし、浄厳院から観音寺城下石寺を経て五個荘金堂まで、およそ10kmにわたり、

ところどころ残存する道を歩きながら景清道のルートをたどりました。

景清道とは、平家の家人伊藤景清が平家再興を祈願するため、尾張から京へのぼるときに通った道といわれてい

ます。また、景清が眼病平癒を祈願するために通ったともいわれており、いずれも景清にちなんでこのような名前

が付いたと伝えられています。現在では野洲市から近江八幡市・旧安土町(近江八幡市)を経て、旧五個荘町(東

近江市)にかけて道の痕跡をたどることができます。特に安土から五個荘の間は比較的道が連続して残っており、

景清道のルートや景観を実感することができます。道は平地を通る部分もありますが、山中を通る部分も少なくあ

りません。源平合戦に敗れた平家方の景清が通ったとされることから、幅の広い立派な道ではなく、山中を抜ける

間道のような道であったとしても不思議はありません。そのあたりは、安土町石寺の観音正寺参道から分かれ、教

林坊の裏へ続く道によく残っています。景清道の由来については、景清との関わり以外に京へといたる間道、「か

げのきょうみち」から転訛したという説もあり、いずれにせよ、中山道や朝鮮人街道のような整備された街道では

なかったと考えられます。 (松下)

事務局からのお願い

城郭伝言板に掲載する情報について会員の皆様からの提供をお待ちしています。展覧会・講演会・現地説明会な

どご存じのことがありましたら、事務局までお知らせ願います。

編集後記

まずは事務局の怠慢によって会報の発行が大幅に遅れたことをお詫び申し上げます。年が明けてからは、いよい

よ連続講座「近江の城郭」が再開されます。皆さまふるってご参加ください。なお、参加には事前申込が必要です。

詳細については、この会報1頁をご覧ください。

「淡海の城」友の会事務局

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課城郭調査担当気付

〒521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678 城郭調査事務所

TEL0748-46-6144 FAX0748-46-6145

E-mail:ma16@pref.shiga.lg.jp URL:http://www.geocities.jp/nobunaga9999castle/

○●◎◇◆□■△▲▽▼※○●◎◇◆□■△▲▽▼※

「淡海の城」友の会事務局

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

城郭調査事務所気付

〒521-1311

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678

TEL 0748-46-6144

FAX 0748-46-6145

URL http://www.geocities.jp/nobunaga9999castle/

E-mail:ma16@pref.shiga.lg.jp

淡海の城(おうみのしろ) 第31号 平成24年(2012)12月28日発行

速報 淡海の城 六角征伐と近江の戦国時代~連続講座第3回にむけて

文正2年(応仁元年・1467)1月、畠山義就と畠山政長による上御霊神社の戦いに端を発した内乱は、諸国の守護

を巻き込んで拡大し、やがて全国的な大乱へと発展します。この後10年に亘って続く応仁・文明の乱の始まりです。

この大乱によって室町将軍の求心力は一気に低下し、諸国の領主勢力が自立する戦国時代へと突入します。近江に

おいても守護六角高頼が力を付け、国内の公家・寺社領を押領するなど、勢力拡大を図ります。

こうした状況に対し、幕府はたびたび押領した領地の返還を命じますが、六角高頼はこれに従わず、ついに長享

元年(1487)、室町幕府第9代将軍足利義尚は六角高頼を征伐するため自ら近江に進軍します。いったんは居城を逐

われた六角高頼でしたが、甲賀の国人衆と組んでゲリラ戦を展開し、義尚が陣中に没したこともあってこの親征を

はねのけました(第一次六角征伐・鈎の陣)。その後延徳3年(1491)、第10代将軍足利義材が近江に進軍しますが、

この時も幕府軍は六角氏を討伐できず、明応2年(1493)の細川政元のクーデターで義材が将軍の座を逐われ、親征

は失敗に終わりました。

この六角征伐は、六角氏が戦国期の守護権力として自立していく画期となった事件の一つです。この後、守護代

伊庭氏を排除(伊庭氏の乱)することで六角氏の権力は確立されることになります。いわば、六角征伐は近江の戦

国時代の幕開けを告げる事件ということができます。今回の講座では、六角征伐と伊庭氏の乱を経て成立した近江

の戦国時代について考えてみようと思います。 (松下)

○連続講座「近江の城郭」第3回 鈎の陣~鈎陣所跡 開催のお知らせ

応仁元年(1467)にはじまる応仁の乱により、中央権力としての室町幕府は衰退し、地方勢力が台頭する戦国時代

が幕を開けます。近江においても守護六角氏が権力を振るうようになり、幕府に対し反抗的な態度を取るようにな

ります。これに対し、将軍権力の回復をめざす室町幕府第9代将軍足利義尚は、長享元年(1487)、六角氏を討伐す

るため近江に出陣し、鈎(栗東市上鈎)に布陣しました。しかし、六角氏のゲリラ戦法に苦しめられて戦線は膠着

し、義尚が延徳元年(1489)に陣中で没したため、六角氏を討伐することはできませんでした。将軍親征をはねのけ

たことで、これ以後六角氏は戦国期の守護権力として自立していくこととなります。

この時義尚が陣を置いた場所については、史料には「真宝館」と書かれており、現在の永正寺(栗東市上鈎)付

近に比定されています。また周囲には「寺内」の地名が残り、真宗寺内町との関連も指摘されています。

現地には今も土塁や堀の痕跡が残されています。今回の講座では、文化財専門職員の案内で鈎陣所跡を訪ね、現

地に残る遺構をたどります。皆さまふるってご参加ください。

1.日時 平成25年1月26日(土) 13:30~16:30 ※13:00受付開始

JR草津線手原駅集合・解散 全行程約5km(平地・舗装道)

※草津駅13:25発-手原駅13:29着 貴生川駅12:53発-手原駅13:12着 をご利用ください。

2.場所 栗東市商工会館3階研修室E(講義)/鈎陣所跡(現地見学)

栗東市手原3-1-25/栗東市上鈎

3.主催 滋賀県教育委員会

4.協力 栗東市教育委員会

5.内容 講義「応仁の乱と将軍の近江親征」 講師:松下浩(滋賀県文化財保護課)

鈎陣所跡現地見学 解説:栗東市文化体育振興課専門職員

6.定員 100名(事前申込制)

7.参加費 300円(保険料等実費分)

8.参加申込方法

(1)FAX・電話・メールに住所・氏名(ふりがな)・連絡先(携帯推奨)をお書きの上、下記までお申し込み

ください。

(2)申込締切 平成25年1月24日(木)午後5時

9.持ち物 健康保険証、水筒、タオル、ウォーキングに適した靴・服装

10.その他

(1)講座資料(A4 8頁程度)を無料で配布します。

(2)単独回のみの参加も可能です。

(3)受講された方には修了証を発行します。

(4)悪天候等による中止の場合は25日(金)午後5時までに参加者に連絡します。

(5)集合場所付近には駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

11.参加申込・問い合わせ

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課城郭調査担当

〒521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678 城郭調査事務所

TEL0748-46-6144 FAX0748-46-6145 E-mail ma16@pref.shiga.lg.jp

今後の予定

【第4回】近江一向一揆の拠点~金森・三宅

日時:平成25年2月23日(土) 11:00~16:30 JR守山駅集合・解散

場所:守山駅前コミュニティホール(講義)/守山市金森町・三宅町(現地)

講義:近江の真宗と寺内町金森 上垣幸徳(滋賀県文化財保護課)

現地解説:守山市教育委員会専門職員

【第5回】湖賊の自治都市~堅田

日時:平成25年3月23日(土) 13:00~16:30 JR堅田駅集合・解散

場所:堅田市民センター(講義)/大津市本堅田(現地)

講義:諸浦の親郷・堅田 仲川靖(滋賀県文化財保護課)

現地解説:大津市歴史博物館専門職員

近江八幡と秀次の関係

1568年、豊臣秀吉の近臣三好吉房と秀吉の実姉「とも(日秀)」との間に生まれた治兵衛(秀次)は、戦国時代の慣わしでしょう、秀吉の人質となって四国の三好康長のもとに養子に出され名を三好孫七郎信吉と名乗っていました。

14歳の時、秀吉の跡継ぎとして羽柴孫七郎秀次に改名しています。

そして本能寺の変の後、秀吉とともに明智光秀を討ち、翌1583年には伊勢の滝川一益攻めや賤ヶ岳の戦いに軍功をあげ、河内北山2万石を与えられました。

同年、小牧長久手の戦いでは、家康の本拠地の岡崎城を攻めることになっていましたが大敗し大垣城で謹慎を命じられています。

1585年3月、謹慎を解かれて和歌山の根来衆を討ち、四国の長宗我部元親も倒し、ここ近江の国に43万石を与えられ8月に八幡城の建設を始めたのです。

鳥瞰図

鳥瞰図

現地見学会・・・・

日牟礼八幡宮の大鳥居・・・すぐ石積み「ノミの跡のある石」

日牟礼八幡宮の大鳥居・・・すぐ石積み「ノミの跡のある石」

残念石(石工が割り切れなくて放置)

残念石(石工が割り切れなくて放置)

残念石(石工が割り切れなくて放置)

残念石(石工が割り切れなくて放置)

残念石(石工が割り切れなくて放置)

残念石(石工が割り切れなくて放置)

八幡城下町・・・京都と同じく縦・横に・・

八幡城下町・・・京都と同じく縦・横に・・

八幡城下町・・・京都と同じく縦・横に・・

八幡城下町・・・京都と同じく縦・横に・・

東に「安土城址と西の湖」

東に「安土城址と西の湖」

二の丸下で中井 均講師

二の丸下で中井 均講師

リュックに【勝 六文銭】のお守りが!4

リュックに【勝 六文銭】のお守りが!4

西の丸虎口の石垣に、「正方形の加工石」

西の丸虎口の石垣に、「正方形の加工石」

本丸虎口で「石工のノミ跡」が、はっきりと!

本丸虎口で「石工のノミ跡」が、はっきりと!

村雲御所=瑞龍寺の山門(八幡山城の虎口跡,秀次の居城)

村雲御所=瑞龍寺の山門(八幡山城の虎口跡,秀次の居城)

南東・・・遠くに鏡山・三上山、手前へは舟木町の砕石された***山?

南東・・・遠くに鏡山・三上山、手前へは舟木町の砕石された***山?

南方面・・・蒲生野(瓶割山城祉・岩倉山)一望!

南方面・・・蒲生野(瓶割山城祉・岩倉山)一望!

本殿前で

本殿前で

開山塔!

開山塔!

村雲御所本殿

村雲御所本殿

北の丸の石垣

北の丸の石垣

北の丸の石垣

北の丸の石垣

北の丸石垣

北の丸石垣

北の丸下の土橋

北の丸下の土橋

北の丸下の縦堀

北の丸下の縦堀

本丸のノミ跡(西の丸~北の丸への正面石垣)

本丸のノミ跡(西の丸~北の丸への正面石垣)

秀次の館跡

12月24日は、現地見学会は、幸い好天で

講師に石井 均准教授の「石工や石垣」にポイント絞った詳しい説明の「現地見学会」でした。

http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/528a70b6bcd423e182b88a5fbb822e1e

探訪「水茎岡山城」 (頭山)

http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/33b530bb30ea328ab7f3e37e6464122e

探訪】平家終焉の地・源義経ゆかりの地を訪ねて 2012.12.8

御幸山に(大正天皇の陸軍演習を)

http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/d/20121208

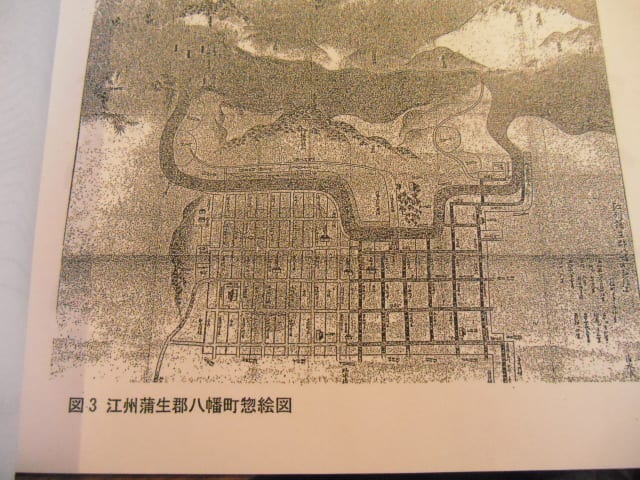

八幡城下町(古地図)

八幡城下町(古地図)

日牟礼八幡宮楼門

日牟礼八幡宮楼門

綺麗な、お姉さん…「近江牛うどん・そばの市」の勧誘ハンドビラを!

綺麗な、お姉さん…「近江牛うどん・そばの市」の勧誘ハンドビラを! 八幡掘りの説明板

八幡掘りの説明板

白雲館(現在は観光案内所) 明治10年に八幡東学校として建築された白雲館は、当時のお金6千円で設立されたもので、貴重な擬洋風建造物です。近江商人が子どもの教育充実を図るためその費用の殆どが寄付で賄われました。

白雲館(現在は観光案内所) 明治10年に八幡東学校として建築された白雲館は、当時のお金6千円で設立されたもので、貴重な擬洋風建造物です。近江商人が子どもの教育充実を図るためその費用の殆どが寄付で賄われました。

現在は観光案内所が設けられ観光情報の提供や、お土産や特産品も展示販売されています。また、2階フリースペースでは、市民ギャラリーとして各種催しが開催されています。

{白雲館の歴史}

明治10年 建築落成

明治26年 本校舎新築のため学校の役割を終える

明治28年 八幡町役場

明治33年 蒲生郡役所

大正11年 建物の一部が八幡町信用組合が使用

大正11年 蒲生郡役所新築移転

大正12年 再び八幡町役場になる

昭和26年 電報電話局、食料事務所八幡出張所、

昭和41年 民間所有

平成 4年 近江八幡市に移管

平成 5年 修理工事着工

平成 6年 修理工事完成(明治期の姿を復元) 平成10年 登録文化財

日牟礼八幡宮の大鳥居

日牟礼八幡宮の大鳥居

近江商人の町(街角に沢山立ってます)

近江商人の町(街角に沢山立ってます) 八幡山城祉、左の平坦地に出丸

八幡山城祉、左の平坦地に出丸 八幡掘り

八幡掘り 赤のたにん(丼・赤コンニャク×赤い肉?)

赤のたにん(丼・赤コンニャク×赤い肉?)

城下町の建設・整備については秀次には自由都市構想とでも言うべきなのでしょうか、織田信長の楽市楽座に見ることのできる「定、安土山下町中」十三箇条の掟書きを模して「八幡山下町中」十三箇条の掟書きを定めました。内容はほぼ信長のものと同じです。

が、

この掟書きに合わすように秀次は全長6kmの運河「八幡堀」を建設しています。つまり水上交通を利用するものはすべて八幡の町に入ることを定め、陸路を通る者も八幡を通ることを義務付けています。

八幡山城祉、左の平坦地に出丸

八幡山城祉、左の平坦地に出丸 新町浜(秀次掟書きに)

新町浜(秀次掟書きに)

夢菓子!ポン菓子!(新浜湊の正面で)

夢菓子!ポン菓子!(新浜湊の正面で)

排水路の石積が残っています。

排水路の石積が残っています。

国内唯一の瓦専門の展示館。館内は八幡瓦を中心に展示紹介を行っています。建物も、瓦の魅力を生かしたもので大変好評です。また、瓦粘土を使った陶芸教室も開催されています。

~八幡瓦の起源についてみると、城郭建築に瓦の生産が大きく関与しているとするならば、豊臣秀吉の命によって豊臣秀次が天正13年(1585)に築城した「八幡山城」にその淵源を求めることができる。八幡山城の築城において、当然瓦を葺いた瓦工の存在を指摘することができるが、現在のところ瓦銘が残るなど資料的には確認できていない。「近江八幡市史」より抜粋~

瓦と八幡を考えるとき、開祖豊臣秀次が築城した八幡山城を抜きには語れません。当館は八幡堀沿いに建つミュージアムとして、豊臣秀次居館跡より出土した金箔瓦や軒丸瓦を展示しております。

秀次が八幡山城を築城した際、整備した八幡堀を利用して、瓦の製造も栄えました。江戸時代八幡瓦で葺かれた寺社は市域だけでなく、他所にも多く見られます。江戸時代の鬼瓦や瓦人形から当時の職人の技術、芸術性の高さをご覧いただくことができます。

それ以降は地場産業としての瓦製造が展開されます。八幡堀沿いに数多く操業していた各工房、製作所の鬼瓦を展示しております。鬼面だけでない子孫繁栄の意味を込めた桃、商売繁盛の大黒さんなど、鬼瓦から日本人の心の豊かさ瓦職人の遊び心を感じていただくことができます。

瓦の製品や道具、何より瓦職人の技術や思い、誇りを後世に伝えるため当館が建設されました。周囲の町なみに調和した建物も「展示品」のコンセプトのもと、新しい瓦の使い方、古瓦の再利用などを考えていただける場として、『あたらしいに出会える場所』として、八幡瓦を未来へ繋げていく展示、事業を行っています。

又、当館周辺の旧市街地は、商家の町なみが国の「伝統的建造物群保存地区」に選定されており、古い町なみを守りつづけています。その町なみをかたちづくる重要な要素のひとつにいぶし瓦の屋根並があります。町なみだけでなくそれを形作る要素を生み出した技術も保存し、体系として町なみを捉え、これからのまちづくりに活かしてゆくことも本館の使命のひとつです。

レジュメ

レジュメ

秀次居館の縄張り

秀次居館の縄張り