瓦ミュージアム裏入口付近

瓦ミュージアム裏入口付近![]()

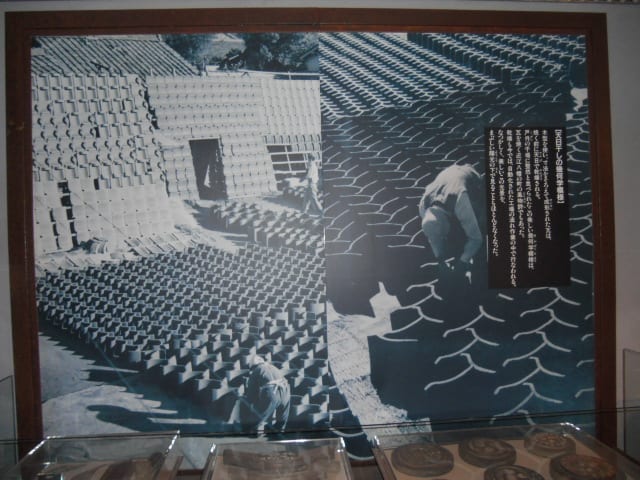

かつて、日本各地には多くの瓦製造所が存在した。

これらをここでは「在地瓦」と呼び、古代の官営瓦工房や、中世の寺社に属した瓦工房と区別しておきたい。

「在地瓦」は中世末から近世以降に、主に地元で産する粘土を材料に地元の需要に答えるために、地元の工房で生産される瓦で、製造工房の経営者や工人は必ずしももともと在地の者とは限らないが、定住し工房を在地で営んでいる者と定義しておく。

在地瓦生産の起源に関しては、

1)築城に際し城主が瓦工を招聘、または前任地より連れてきた。

2)寺院の建立、又は改築による瓦の葺き替えに伴い招聘された瓦工が在地に定住した。

3)在地の者などが、当該地に需要を見込みよそで修行して工房を開いたり、よその者が需要を見込んで移り住み営業を開始した。

等の言い伝えがなされている場合が多い。

いずれにせよ、それなりの需要がなければ工房の経営は続かないわけで、現に昭和30~40年代をピークに在地瓦生産は低迷し、現在は大産地に集約されてきているのが現状である。

一方、古くからの都市部や城郭・大寺院の所在するところ以外は、在地瓦の起源が近現代である場合が多いが、これも瓦屋根の一般への普及拡大時期と一致する。

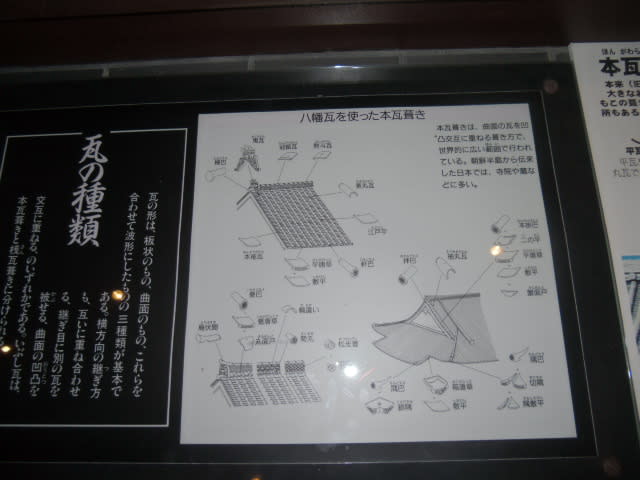

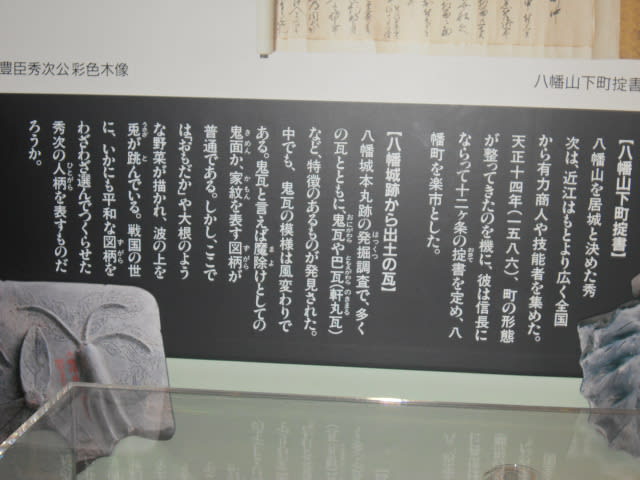

八幡瓦の起源について

当地には羽柴(後の豊臣)秀次が叔父である関白藤原(後の豊臣)秀吉の命により天正13(1585)年築城を開始したといわれる「八幡山城」が存在したが、この時瓦工が当地に招聘されたことが起源とする資・史料は現時点では何ら知られていない。

現在のところもっとも有力な説は、当地に所在する「本願寺八幡別院」の屋根葺き工事に伴い、京都深草より瓦工が移住したというものである。

これは、文政10(1827)年成立と考えられる「寺本家過去帳」後書きに記されているもので、この寺本家は長く八幡瓦を製造する家々の中心的存在であり、寺本家から八幡瓦生産が始まったといわれている。

したがって寺本家の当地への移住・瓦生産開始が、八幡瓦の起源とされる。