1.日時 @ 平成26年3月2日(日)13:00~(3時間30分程度) 【雨天決行】

受付開始12:30~

2.集合 場所 玄宮園東側入場門前

※集合場所へは交通渋滞の可能性があるため、なるべく公共交通機関をご利用の上、徒歩でお越しください。お車でお越しの際は、玄宮園東側入場門横に駐車場などがありますが、有料で必ずしも空きがあるとは限りません。

3.申込み 不要

4.参加費 無料 ※見学の際の入場料も必要ありません。

5.説明 場所 ①玄宮園池(ち)泉(せん)護岸(ごがん)の発掘調査箇所(13:15~)

②西の丸水手(みずのて)虎口(こぐち)石垣の発掘調査箇所(14:20~)

③太鼓(たいこ)丸(まる)東側石垣の修理完了箇所(14:50~)

④彦根藩(ひこねはん)藩校(はんこう)弘道館(こうどうかん)跡(彦根市立西中学校グラウンド)の発掘調査箇所(15:40~)

※説明が終わり次第、現地で自由解散とさせていただきます。

7.説明内容

①玄宮園池(ち)泉(せん)護岸(ごがん)保存整備事業に伴う発掘調査と保存整備工事

名勝玄宮楽々園は江戸時代前期に彦根城二の丸に造営された御殿とその庭園です。彦根市教育委員会では、傷みの著しい玄宮園池泉護岸の保存整備事業を実施しています。今年度は池泉南東の護岸を発掘調査しており、江戸時代の絵図である「玄宮園図」等に描かれているとおりに船着きの遺構が検出できました。他に、日本庭園の造園技法の一つである洲(す)浜(はま)の痕跡が絵図どおりの位置に確認でき、これまで埋もれていた景(けい)石(せき)も確認できております。

また、今年度は平成23年に発掘調査をした池泉西岸の保存整備工事も実施しており、普段は見られない石組み下の胴(どう)木(ぎ)や築山(つきやま)の築(ちく)盛(せい)方法等をご覧になっていただき、石組みの修理方法についてもご説明いたします。

②③特別史跡彦根城跡石垣保存修理事業に伴う発掘調査と保存修理工事

特別史跡彦根城は、慶長9年(1604)に築城が開始され、およそ20年かけて完成した近世城郭です。江戸時代を通して井伊家が居城とし、石垣修理も幕府に許可をもらいながら、随時行われていました。よって、250年間におよぶ石垣構築技術の変遷をたどれる城跡なのです。戦後は彦根市によって維持管理されており、彦根市教育委員会では平成12年度より本格的に文化財石垣としての修理を行っています。今回は、江戸時代の石垣構築技術の変遷と現代の文化財石垣修理の内容(平成25年度に修理した太鼓丸東側石垣と平成26年度に修理予定の西の丸水手(みずのて)虎口(こぐち)石垣)について市民のみなさまに知っていただこうと思います。

④特別史跡彦根城跡内 彦根藩(ひこねはん)藩校(はんこう)弘道館(こうどうかん)跡の遺構確認発掘調査

彦根藩藩校弘道館跡は、特別史跡彦根城跡内のいわゆる第二郭(内堀より外側、中堀より内側)に位置し、現在は彦根市立西中学校のグラウンドとして使用されています。

彦根藩藩校弘道館については、彦根藩11代藩主井伊直中(なおなか)が、寛政11年(1799年)に藩校「稽古館(けいこかん)」として設立しました。天保元年(1830年)に12代井伊直(なお)亮(あき)によって洋学の導入などの藩校の改革が行われると、名称も「弘道館(こうどうかん)」と改められました。明治維新以後、藩校としての役割を終えて、たくさんあった建物群は姿を消し、現状のグラウンドへと姿を変えました。

藩校当時の建物としては、主に講堂(こうどう)と考えられる建物が、大正12年(1923年)にかつての城下町にあたる彦根市中央町へ移築され、「金(こん)亀(き)会館(かいかん)」として現存しており、平成19年(2007年)1月25日に彦根市指定文化財となっています。

彦根市教育委員会では、平成24・25年度の二ヶ年にわたって彦根藩藩校弘道館跡の具体的な保存整備のための基本計画を立案するための基礎情報を得ることを目的とした発掘調査を実施しております。その結果、現存する建物である講堂の元の位置が確定するなどの成果を得ていることもあり、これまでの調査成果を実際の発掘調査現場で説明させていただこうと思います。

8.問い合わせ先 彦根市教育委員会文化財課(担当 下高(しもたか)、三尾(みお))

TEL 0749-26-5833 (平日と当日8:30~12:00) FAX 0749-26-5899 e-mail bunkazai@mx.hikone.ed.jp

チラシはこちら

山上虎口

山上虎口

東側虎口への城道

東側虎口への城道

北側土塁から

北側土塁から

虎口外側には堀も確認できますが茂みになっていた。横堀の東の平削地は「しいたけ栽培場」になっていますが単郭を取り巻く土塁は残ります。

虎口外側には堀も確認できますが茂みになっていた。横堀の東の平削地は「しいたけ栽培場」になっていますが単郭を取り巻く土塁は残ります。 東側横堀・・・虎口に進めず引き換えし!

東側横堀・・・虎口に進めず引き換えし!

主郭内は竹林が単郭を取り巻く土塁は残ります。

主郭内は竹林が単郭を取り巻く土塁は残ります。 主郭内は竹林が単郭を取り巻く土塁は残ります。

主郭内は竹林が単郭を取り巻く土塁は残ります。 主郭内は竹林が単郭を取り巻く土塁は残ります。

主郭内は竹林が単郭を取り巻く土塁は残ります。 平側土塁を西方面

平側土塁を西方面 北側の土塁より城址に入りました。

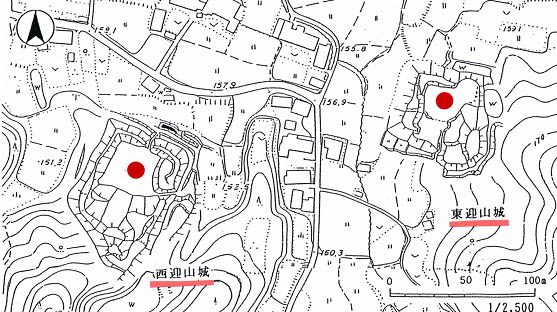

北側の土塁より城址に入りました。 東迎山城(遠景)・・・西から

東迎山城(遠景)・・・西から