多度神社(手前左)

多度神社(手前左)

後ろの山が城跡です。・・・物見櫓のような【火ノ見櫓】、一階消防ポンプ庫or車庫(近世)・・・

和南地区、脇山(和南山)の山麓にある多度神社の背後から西尾根を登る

和南地区、脇山(和南山)の山麓にある多度神社の背後から西尾根を登る

・所在地:東近江市永源寺和南

・目 標:多度神社

・築 城 :南北朝時代

・築城者:小倉氏・和南氏

・初城主:和南大炊助実経

・区 分:山城

・遺 構:土塁、縦堀、横堀、土橋

・標 高:234m 比差 約100m

・訪城日:2014.3.15

室町中期に小倉家は3~4家に分家し小倉氏本家は蒲生郡佐久良庄に移り、佐久良城を築いて本城とし、周辺に四谷城、鳥居平城、長寸城等を築いて家臣を入れて守らせた。

分家した小倉東家は愛知川小椋庄を支配して高野城ならびに小倉城を居城とし、

小倉西家は神埼郡御園庄(山上郡)を支配し、山上城を本拠として和南城、山田城、相谷城、九居瀬城、八尾山城等の支城を設けた。

小倉氏は承暦年代に小倉城を築いた以後、約500年間にわたって愛知・神崎・蒲生三郡の東部を領し、六角氏、蒲生両氏の隣強と東近江の雄を競ったが、永禄年間(1558~1569)に至って、小倉一族の間に内乱が起こり、第17代城主・小倉良秀が敗れて城は焼亡し、同族は各地に散逸した。

滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より

和南城は、代々土豪和南氏が常住した城で、創建年代は南北朝時代とされている。

永禄元年(1558)、京都・堺を離れて帰途についた織田信長を、小倉右京亮実治が相谷からの八風越の道案内をしたが、佐々木六角承禎はこれを怒り、小 倉右京亮実治を攻撃した。これが今に残る和南山の合戦である。 (中世城郭辞典より)

山に入るとすぐ左手に、まるで居館跡のような土塁を伴う削平地があります

山に入るとすぐ左手に、まるで居館跡のような土塁を伴う削平地があります

最初の竪堀

最初の竪堀

和南地区、脇山(和南山)の山麓にある多度神社の背後から西尾根を登ると、狭い尾根上に平行して竪堀状の窪地が続く。

通常の竪堀は尾根と直交する形で配置される、この城の縄張りは、自然の斜面地形を利用して尾根上を平削、Ⅰノ郭~Ⅳノ郭を設け、横堀と千種街道側に土塁を強化し、防衛する。

5分足らずで横堀と比高差4mほどの切岸を介して主曲輪に至る。主曲輪の削平状態は良いとは云えないが、西から南にかけて内法に石積みをした土塁が廻らされている。

主曲輪の背後に2つの大きな曲輪を連ねるが、いずれもほとんど削平されていない。

最高部の曲輪の背後は、尾根幅が狭くなる地形を利用して、土塁と横堀を尾根に直交する形で配置し土橋を渡している。土橋の位置は尾根の南端に寄せられ、横矢を意識している。

この土橋から更に100mほども登ると、2つ目の横堀と土橋が確認できる。

最初の曲輪虎口

最初の曲輪虎口

2つ目の土橋から20分ほども険しい斜面を登ると脇山(和南山)の山頂に至るが、この間に城郭遺構はない。

山頂も含め尾根幅は5~15mほどと狭く、守りに徹する城を築くなら高所の方が好ましい地形をしているが、和南城があえて比高が低く、尾根幅が最も広い地点に築かれているのは、街道監視と比較的多くの軍勢を収容出来る。

歴 史

和南城は、代々豪族和南氏が常住した城で、創建年代は南北朝時代とされている。

室町中期に小倉家は3~4家に分家し小倉氏本家は蒲生郡佐久良庄に移り、佐久良城を築いて本城とし、周辺に四谷城、鳥居平城、長寸城等を築いて家臣を入れて守らせた。

分家した小倉東家は愛知川小椋庄を支配して高野城ならびに小倉城を居城とし、小倉西家は神埼郡御園庄(山上郡)を支配し、山上城を本拠として和南城、山田城、相谷城、九居瀬城,八尾山城等の支城を設けた。

小倉氏は承暦年代に小倉城を築いた以後、約500年間にわたって愛知・神崎・蒲生三郡の東部を領し、六角氏、蒲生両氏の隣強と東近江の雄を競ったが、永禄年間(1558~1569)に至って、小倉一族の間に内乱が起こり、第17代城主・小倉良秀が敗れて城は焼亡し、同族は各地に散逸した。 (中世城郭辞典より)

永禄元年(1558)千種を越えて尾張へ帰国する信長の道案内をしたのは小倉右京亮実治・蒲生右兵衛門大輔・布施籐九郎・香津畑の菅六左衛門。

-----------信長公記 千種峠にて鉄炮打ち申すの事

日野蒲生右兵衛門大輔、布施籐九郎、香津畑の菅六左衛門馳走申し、千種越えにて御下なされ候。左候ところ、杉谷善寺坊と申す者、佐々木左京太夫承禎に憑まれ、千種・山中道筋に鉄砲を相構へ、情なく十二、三日隔て、信長公を差し付け、二つ玉にて打ち申し候。されども、天道照覧にて、御身に少しづゝ打ちかすり、鰐の口を御遁れ候て、目出たく五月廿一日濃州岐阜御帰陣。

-----------

その後磯野丹波守は信長より近江高島郡を与えられる。

丹波守は高島に隠れていた、かつて信長を狙撃した杉谷善住坊を捕らえ、

天正元年(1573年)9月に岐阜へ引き出した。

スポット情報 ・信長の千種越え

千種街道(比差650m)

千種街道(比差650m)

信長が馬を繋いだと云われる松

信長が馬を繋いだと云われる松

元亀元年(1570)越前の朝倉攻めを敢行した織田信長は、4月25日敦賀の手筒山城を落とし、翌26日には金ケ崎城,疋田城をも落とし、まさに木ノ芽峠を越えて越前に攻め入らんとした時、近江江北・小谷城を本城とする娘婿の浅井長政の離反にあい、若狭から朽木街道を経て京に逃げ戻る。この時信長に従う者は僅か10名ほどだったと云われている。

元亀元年(1570)越前の朝倉攻めを敢行した織田信長は、4月25日敦賀の手筒山城を落とし、翌26日には金ケ崎城,疋田城をも落とし、まさに木ノ芽峠を越えて越前に攻め入らんとした時、近江江北・小谷城を本城とする娘婿の浅井長政の離反にあい、若狭から朽木街道を経て京に逃げ戻る。この時信長に従う者は僅か10名ほどだったと云われている。

信長は浅井討伐の準備をするため、美濃・岐阜城へ帰国するルートとして選んだのが、信長は蒲生氏配課の「桜谷の佐久良城城主・小倉右京亮実治の道案内」で千種越えで美濃の岐阜城に帰陣する。千種越え(現在の永源寺町甲津畑から杉峠を越えて、三重県菰野町にでるルート)であったが、その時に信長が甲津畑で馬を繋いだと云われる松が甲津畑の速水氏宅にある。

「対岸の信長を狙撃」事件の「善住坊のかくれ岩」

「対岸の信長を狙撃」事件の「善住坊のかくれ岩」

和南城~続き

沢筋を登り尾根が見え出したら道が右手方向に曲がり進みます。

すぐに尾根に出ますので、ここを右方向尾根先端に向かいます。すぐに尾根を遮断する堀切に至ります。この堀切は思いのほか深く明瞭です。 さらにこの堀切は一方の尾根端が土橋状につながっています。

それにしてもはっきりとした土橋です。土橋を渡ると堀切に平行して土塁を伴う郭に入るのですが、郭内は削平されたという感じでない傾斜がついていて、郭としての機能としては疑問も。

この先、不明瞭ですが浅い堀切とはっきりとした高い土塁を越えると主郭です。長方形の郭で、尾根を削り込んで作られた削平地のようです。三方を明瞭に土塁が巡りますが、南側の土塁の内側には石垣を伴います。主郭の尾根先端側の外側にはまた堀切の痕跡があります。さらに尾根先端までは細長い削平地という感じになっています。遺構は、豪族の和南氏の居館というより戦国中期の小倉氏関連の城の遺構カ。

土塁内法の石積み

土塁内法の石積み

土塁内法の石積み

土塁内法の石積み

土塁内法の石積み

土塁内法の石積み

主郭虎口(土塁開放部)、主郭を出る(威圧する石)

主郭虎口(土塁開放部)、主郭を出る(威圧する石)

竪堀

竪堀

尾根側の堀切

尾根側の堀切 尾根側の堀切

尾根側の堀切 尾根側の堀切

尾根側の堀切 尾根側の堀切

尾根側の堀切

尾根側の堀切

尾根側の堀切

横堀と土橋

横堀と土橋

城域最高所(樹の枝に布が巻かれている)

城域最高所(樹の枝に布が巻かれている) 城域最高所(樹の枝に布が巻かれている)

城域最高所(樹の枝に布が巻かれている) その上に平削地、庭園のように石が配置(散乱)している。

その上に平削地、庭園のように石が配置(散乱)している。

火ノ見櫓(近世)多度神社の太鼓橋!

火ノ見櫓(近世)多度神社の太鼓橋!

多度神社の力石

多度神社の力石

参考資料:パンフレット各種・現地説明板・講師:長谷川氏の現地説明・ 等々

本日も、訪問ありがとう御座いました。感謝!

和南地区、脇山(和南山)の山麓にある多度神社の背後から西尾根を登る

和南地区、脇山(和南山)の山麓にある多度神社の背後から西尾根を登る

滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より

山に入るとすぐ左手に、まるで居館跡のような土塁を伴う削平地があります

山に入るとすぐ左手に、まるで居館跡のような土塁を伴う削平地があります

最初の竪堀

最初の竪堀

最初の

最初の

元亀元年(1570)越前の朝倉攻めを敢行した織田信長は、4月25日敦賀の手筒山城を落とし、翌26日には金ケ崎城,疋田城をも落とし、まさに木ノ芽峠を越えて越前に攻め入らんとした時、近江江北・小谷城を本城とする娘婿の浅井長政の離反にあい、若狭から朽木街道を経て京に逃げ戻る。この時信長に従う者は僅か10名ほどだったと云われている。

元亀元年(1570)越前の朝倉攻めを敢行した織田信長は、4月25日敦賀の手筒山城を落とし、翌26日には金ケ崎城,疋田城をも落とし、まさに木ノ芽峠を越えて越前に攻め入らんとした時、近江江北・小谷城を本城とする娘婿の浅井長政の離反にあい、若狭から朽木街道を経て京に逃げ戻る。この時信長に従う者は僅か10名ほどだったと云われている。

土塁内法の石積み

土塁内法の石積み 土塁内法の石積み

土塁内法の石積み 土塁内法の石積み

土塁内法の石積み

主郭虎口(土塁開放部)、主郭を出る(威圧する石)

主郭虎口(土塁開放部)、主郭を出る(威圧する石)

竪堀

竪堀

尾根側の堀切

尾根側の堀切 尾根側の堀切

尾根側の堀切 尾根側の堀切

尾根側の堀切 尾根側の堀切

尾根側の堀切

尾根側の堀切

尾根側の堀切

横堀と土橋

横堀と土橋

城域最高所(樹の枝に布が巻かれている)

城域最高所(樹の枝に布が巻かれている) その上に平削地、庭園のように石が配置(散乱)している。

その上に平削地、庭園のように石が配置(散乱)している。

火ノ見櫓(近世)多度神社の太鼓橋!

火ノ見櫓(近世)多度神社の太鼓橋!

多度神社の力石

多度神社の力石 案内隊員(人形)」の設置

案内隊員(人形)」の設置  軽トラックに準備された「大森城案内隊員」

軽トラックに準備された「大森城案内隊員」

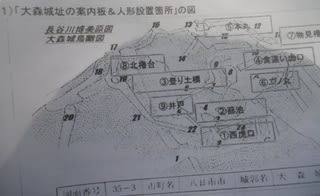

人形設置場所図

人形設置場所図 南櫓台に設置中!

南櫓台に設置中! 食い違い虎口に「案内隊員」設置中

食い違い虎口に「案内隊員」設置中 本丸に設置中

本丸に設置中 本丸で「EXCELのノルディックポール」と参加記念に

本丸で「EXCELのノルディックポール」と参加記念に

完成した「食い違い虎口」の案内隊員

完成した「食い違い虎口」の案内隊員

郭Ⅴの井戸

郭Ⅴの井戸 長谷川講師のレクチャーが始まりました!

長谷川講師のレクチャーが始まりました! 郭Ⅲの土塁下の平削地

郭Ⅲの土塁下の平削地

長谷川講師のレクチャー

長谷川講師のレクチャー 長谷川講師のレクチャー

長谷川講師のレクチャー 横堀と土塁

横堀と土塁 横堀(下から)と土塁

横堀(下から)と土塁 北物見台・・・鯰江城や井井元城~遠くに百済寺城が!

北物見台・・・鯰江城や井井元城~遠くに百済寺城が! 横堀

横堀