父のブログは2005年6月から2010年4月まで、息子のブログは2014年5月から、それぞれご覧いただけます。

6月の後半とは言え、空の色と雲の形は、すっかり真夏のそれで、気温も夏日が予報され 朝から暑いそんな先週の土曜日、前回に引き続き嫁さんの方の墓参りに出鰍ッる。

義父は田舎生まれのためか、お墓は自然に囲まれ、ゆったりした場所がよいと、厚木から車で4~50分はかかる三増というところにあり、交通の便が悪く、いつも出鰍ッる決心をするまでがひと苦労である。

そんな交通の便が悪いところでも、需要旺盛か、周囲の山を切り崩し拡張が進んでおり、来るたびに景観が変化しているのは驚きである。

新たに拡張したところは、予算の関係か、一区画の広さを極端に狭くしているところもあり、現世同様の世知辛さを感じた。

作品は、木炭(細)の効果を用いたが、絵画の要素が強すぎ、輪郭がボケてしまい残念。

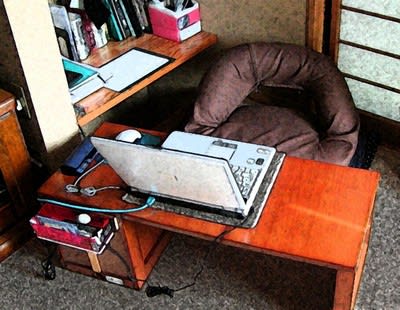

我が遊び場で、本ブログの発信基地でもある癒しの領域

小学校から大学まで、義務教育を含め 18 年間学習してきたが、当時 大部分の家庭がそうであったように、自分の部屋・机というものを持ったことが無く、男の城である書斎を持つことが一つの夢であった。

息子2人が一緒に暮らしているときは、部屋の広さから考えもしなかったが、それでも 15 年前の建て替えを機に、左側の上部のように、夫婦部屋の四畳半の隅に半畳の幅の板を括り付け、机らしきものを設けた。

やがて、息子達も独立し、夫婦の寝室も子供が使っていた部屋に移ることができ、この四畳半の部屋が自由に使えるようになり、最近になつてパソコンを乗せる文机も購入し、何とか男の城である書斎らしくなった

今では、寝る時間は別にして、家にいるときの略半分は、我が遊び場である この癒しの領域で過している。

作品は、そんな癒しの領域をペイントフレスコ効果を用い写画にしたもの。

東京の大森から横浜の日野に越してから、現役を退くまでの32年間、通勤でお世話になった京浜急行

丁度、作品を撮ったこの場所から、毎日午前6時47分発・押上行きの混雑した電車に揺られ、上大岡から梅屋敷か平和島まで略40分間、今 考えるとよく続いたものと思う。

因みに、この間 電車に閉じ込められた時間は、32年間でなんと 9,380 H で、1年強に及ぶ。

常識的には、なんて無駄な時間だったと思われるが、今思い返すと小生にとっては、情報、知識を得る恰好な空間であったような気がする。

それは

1.携帯ラジオで、最新情報が得られたこと

2.継続して本を読むきっかけとなったこと

などである。

要は、その状態に陥ったとき、如何に有効に活用するかということか。

作品は、水彩トラディショナル効果を用い写画としたものだが、チョツト変わった画像に仕上がっている。

寄席通いも最近は横浜近郊が多く、回数もめっきり減ってきたが、昨年の暮れ久し振りに、2ヶ所に出向いたので、その時の状況を・・・

「横浜にぎわい座有名会」 於:にぎわい座

取りを務めた、古今亭一朝の「二番煎じ」で、なんとか帳尻をあわせたものの、此処に至るまではいたって低級で、特に、落語件p協会が初の女性真打とした右団冶の「湯や番」は、聞いているこちらの方が恥ずかしく、回りの客の反応を見ることが恐く顔が上げられなかった。

当人は可愛く、ファンも多いらしいが、金を払ってまで聞く気になれない。

落語は、企画・演出・演者と一人で全てが決まるため、能力によって格差は歴然と表れ、今の企業より厳しいといえるかも知れない。

「小朝・茂山・昇太の京極噺」 於:よこすか劇場

京極夏彦 原作の落語二席と新作書き下ろし狂言「新・死に神」とのコラボレーシンということで、2ヵ月前からの前売りを購入し期待していたが、看板唐黷フ感で正直ガッカリした。

小朝・昇太と、今最も生きのいい演者を並べたにも拘らず、京極噺という制約がつき、しかも、噺そのものもいずれも15分程度と短く、楽しむところまでには至らなかった。

また、メーンが茂山千五郎家の狂言であったためか、脇役の小朝は、いつもの気概が感じられなかった。

作品は、にぎわい座の入り口を、切り絵効果を用い写画にしたもの、なにか 寄席に相応しいのんびりした光景に仕上がっている。

今にも出囃子が鳴り、小朝が出てくるような寄席の舞台

今にも出囃子が鳴り、小朝が出てくるような寄席の舞台

昭和30年代の初め、やっと 庶民の間でも、テレビが普及始めた頃から、寄席の番組は好んで見ているが、なかなか生を見る機会はなかった。

ところが、昭和も終わり頃だろうか、甘納豆メーカが主催する春風亭小朝独演会の観賞募集に応募し、見事当たったのである。

会場は、有楽町マリオンの 11F 朝日ホールで、演題は「明烏」他二席、たっぷりと笑い、堪能し、おまけに甘納豆をお土産に貰ってきたことを思い出す。

それ以来、小朝事務所である「春々堂」から、独演会開催の都度 案内状が届き、最近こそ 体調の関係で出鰍ッる回数は減ったが、以前はチョコチョコ出鰍ッたものである。

そんなことで、関東地区にある寄席の定席はおろか、歌舞伎座、国立大劇場、日生劇場、日比谷公会堂、博品館劇場などすべて出向いている。

そして、いつの間にか、販売されている彼の落語テープは、全て備わっており、チョットした小朝シンパといえ、寝るときはタイマーをセットし、子守唄替わりに聞いている。

毎日 聞いていたら、いい加減飽きるだろうと・・・思いきや、殆どが「まくら」の部分で寝ており、本題は未だにハッキリせず いつまでも新鮮を維持している。

作品は、横浜にぎわい座の情報コーナーに展示されている寄席の舞台で、ラップフィルム効果により写画にしたもの。

小朝の似顔絵は、歌舞伎座で独演会を開催したとき、イラストレータの山藤障二が描いたものである。