◎2016年1月17日(日)

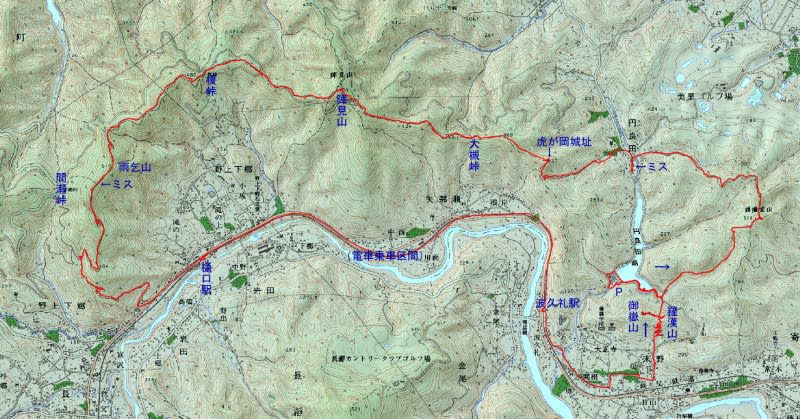

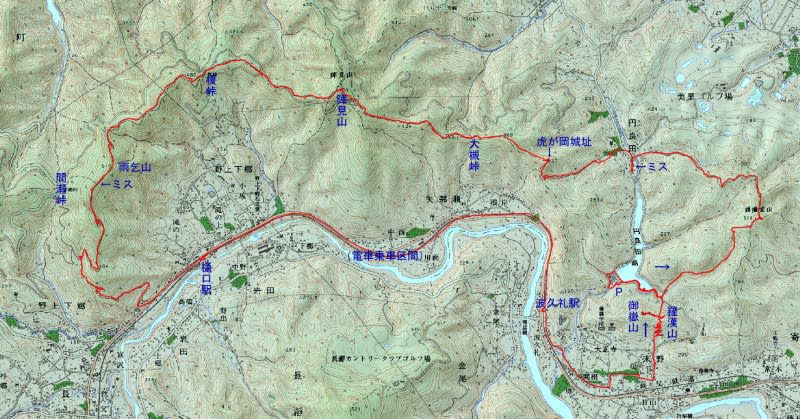

円良田湖第一駐車場(7:25)……鐘撞堂山(8:00~8:10)……県道(8:35)……虎が岡城址(9:05~9:20)……大槻峠(9:35)……陣見山(10:20~10:35)……榎峠(11:04)……雨乞山(11:40)……昼食(12:05~12:21)……樋口駅(12:44 13:14)──波久礼駅(13:19 13:25)……少林寺(13:55)……羅漢山(14:15)……御嶽山(14:20)……円良田湖(14:30~14:45)……駐車場(14:50)

いきなりこんな話で恐縮だが、本年初の四津山歩きの翌日から、首から右肘にかけての痛みにさいなまれている。一時は寝返りも打てず、寝ることすら苦痛だった。起き抜けの髭剃りも歯磨きもままならず、とにかく絶え間なく痛い。これは腰痛と同じで、自分には一種の持病で、原因もわかっている。久しぶりにお出迎えした痛みでもある。整形外科やら整骨院に通っては首を牽引し、柄にもなく温泉や岩盤浴に行って温めるが、一向に改善の兆しを感じることはなかった。幾分良くなったと思っても、夜中にふと目覚めると、後はまた痛みで寝返りを繰り返す。日常的に苦痛なのは仕事のパソコンと長時間の電車の座り、そして車の運転。これはいまだに続いてはいるが、日数も経過し、何とか、少しは良くなったといったレベルには達している。

その間に、山に行く気にもならなかったというわけではない。ただ、身体の方が思考に付いて来ない。これではまずい。どうにか解消せねばと、先週は無理に地元の金山をヤブ道加えての2時間半ばかり歩いてみたが、気分は今一つ。歩いている分には痛みも薄らぐ。だからといってその後の体調が回復するわけでもない。ボーっとした歩きが最初から最後まで続いただけだった。

そんな折、土曜日の整骨院通いの帰りにICIに寄ったら、<長瀞ハイキングMAP>なるものが置いてあった。眺めると、「雨乞・陣見ハイキングコース」というのがある。明日はこれを歩いてみるか。今回もまた、体調は先週と同じような状況だが、地元ではない山をちょっとばかり歩けば気分も違うのではないだろうか。

寄居とか長瀞周辺の山は「奥武蔵」エリアにはあるものの、ここのところ「北武蔵」として切り離されているようだ。自分にはこの北武蔵界隈が足利や桐生の山に行くよりも近い。一年前に宝登山のロウバイを見に行った。今度はその東側ということになる。雨乞山と陣見山だけでは物足りない気もするので、これに鐘撞堂山を加えてみよう。そして、少林寺に立ち寄って、以前から見ておきたかった五百羅漢に接するのもいいだろう。HIDEJIさんが歩かれた、さらに西側の不動山、苔不動も気になるところだが、そこまでの欲張りはすまい。

当初、秩父鉄道で行くつもりでいたが、電車よりも車で行った方が時間もかからないので、円良田湖周辺に駐車し、電車利用の周回とすることにした。45分の運転なら我慢もできるだろう。

(円良田湖)

(「ふるさと歩道」の標識)

(落葉の下は簡易舗装の歩道になっている)

円良田湖が近づくと、手前に第一駐車場の看板を見かけた。ここに車を置く。他に車はなく、さらに上の駐車場に2台ほど置かれている。周囲にはロウバイが咲いている。先ずは鐘撞堂山だ。橋を渡って淵の舗装された道を行く。ボートを浮かべて釣りをしている人もいるようだが、この先には釣堀エリアがあって、釣り人が10人ほどいる。円良田湖ではへら鮒とワカサギが釣れるようだ。

円良田湖の先に車道が続いている。右手に「五百羅漢 少林寺ニ至ル」の標識。帰りはここを下って駐車場に戻る予定。鐘撞堂山の標識にしたがって進む。この先、民家風の建物の間を通過する。車両進入禁止となるが、落葉のかぶった簡易舗装の道が沢沿いにずっと続いている。迷うようなところはない。

右・大正池の分岐。円良田湖を湖と呼ぶには抵抗があるが、池となったらどうだろうか。見に行きたい気もあるが、名前負けした池だったらがっかりだ。記憶にだけ留めておこう。道もようやく自然の道になった。

(鐘撞堂山の山頂)

(展望台から。八ヶ岳が見えていた)

木の階段を登ると鐘撞堂山に着いた。山名の由来らしき釣鐘があり、東屋と見晴らし台、三角点がある。解説板を読んだ。この辺のメイン城は鉢形城で、その連絡のために、ここから鐘を打ったということのようだ。軽く叩いてみた。この鐘は当時のものではない。

見晴らし台に登ると、展望はなかなかいいが、自分には、どれが何山なのかさっぱりわからない。かろうじて八ヶ岳らしき白い山並みは確認できた。

先客は2人いらした。お話しの最中。やがて、お若い方が自分の予定する方向に下って行った。今日の歩き、羅漢山は別にして、以降、最後まで他のハイカーに行き会うことはなかった。

(下る)

(里に出てさまよい、ようやく見つけた標識)

一旦、北に向けて下る。そちらには「円良田あんずの里→」の標識があった。知らない地名の分岐標識が出てくると、その都度、地図とコンパスで確認する。こちら側になると、深谷市版の標識が目につくようになる。

民家が続き、県道に出た。さて、ここをどう行けばいいのか。少なくとも、車道を渡った向かい側には標識らしきものはない。左に行ってみた。しばらく行ったがわからない。目印の「円良田特産センター」はすでに過ぎている。このまま行ったのでは円良田湖に戻ってしまう。逆戻りすると、「円良田城山ハイキングコース3.3km」の標識を見つけた。この「城山」というのは、これから向かう虎が岡城址のことかと思う。ちょっと行くと、頂上へ40分の標識。

ところで、この3.3kmは何なんだろう。「城山」まで、そんなに歩いた気はしないのだが。

(城山の直下はかなりの傾斜だ)

(城山。虎が岡城址。あるのは東屋だけ。忘れ物のジャンパーが置かれている)

途中で道が二分した。標識はどちらにもとれる位置にある。こういう場合、大方は先で合流するもので、案の定、そうなった。ここもしっかりした道で、しばらくはのんびりと歩いたが、真下に近づくとかなり厳しい傾斜になった。丸太の階段があったからいいものの、なかったら、ロープが垂れていそうなところだ。

山頂には東屋があるだけ。城址の解説板もない。ここも鐘の中継地だろうか。城というよりも砦の類いではなかろうか(後で調べると食料庫があったそうだ)。菓子パンを食べて一服。汗をかいたせいか、じっとしていると寒くなる。

(堀切を越える)

(やがてこんな道になった)

堀切のようなところを越えて下る。目の前に見えているのは369m標高点ピークだろう。あそこまで登り上げるのはきついなと思ったが、それほどのものではなかった。尾根道を上がるに連れ、道はハイキングコースらしからぬ広い道になった。車が楽に走れるほどの道幅だ。最初、防火線だったところなのかなと思ったりしたが、雰囲気的にそうでもない。この辺には林道が通っている。以前、これが林道だったのかもしれない。この幅広の道はしばらく続き、後半になるとまさに防火線の様相になる。歩いていて気分が良いといえば確かにそうだが。

(大槻峠)

369mから下りきると、峠のようなところに出た。右手には林道が覗いている。ここが大槻峠。馬頭観音碑と如意輪観音碑、石灯籠が置かれている。年号は一部欠けてはいるが安永と天明のようだ。

(こうなると防火線かも)

(こんなところにもこんなものが。クセなのだろうか)

(368.4m三角点)

(ここの登りは長かった…)

このコース、起伏が続く。次のピークは368.4m三角点。平らなところに埋め込みの三角点があった。また下って登る。ダラダラの長い斜面が待っていた。

再び汗をかいた。首の後ろにホカロンを貼ってきたが、何ともうっとうしくなって外す。ついでに、右腕に貼っていた膏薬も剥がした。今日は曇りの予想だったと思ったが、今のところ暖かい陽射しがあたる。

(あれが陣見山かも)

(歩きづらい)

登りきると、今度は下りになった。そろそろうんざりしてきている。正面のピークがようやく陣見山だろうか。

引き続き、植林の中の登りだ。道はえぐられて堀のようになっている。これでは歩きづらいので、脇の高い所を歩く。

(横切る林道。下って向かい側に乗り移る)

(ここだけ伐採してある)

(陣見山山頂。興ざめ)

尾根は林道で切られていた。林道には車が2台とまっていた。1台は軽トラで、傍らで落葉を集めている人がいる。向かい側の標識から再び登ることになるが、その標識の発行元は「本庄市山岳協会」となっている。何で本庄が出てくるのか。地図を見ると、もうこの辺に来ると、長瀞町も児玉と接している。それすら不思議ではあったが、児玉は今や本庄市に組み込まれている。この先、本庄の標識をたびたび見かけるようになる。

伐採したところを経由して陣見山に着いた。正直のところ、こんな山かとがっかりした。山頂らしきは三角点だけで、周囲にはテレビ埼玉の児玉中継局や電波塔のようなものがある。展望はまったくなし。長居したくはないが、大休止の予定でいたから、ここでも菓子パンを食べてタバコを2本ばかり吸って15分の時間をつぶした。この陣見山、山名からして、戦国期、北条氏といった連想となるが、それらしき跡も案内板もない。『日本山名事典』にも由来の記載はなかった。

さて、これからどうしたものか。アップダウンの連続はさして気にもならないが、どうも自分の抱く北武蔵の稜線歩きのイメージとはちと違う感じがする。ここまでずっと淡々と歩いている。つまり、感動がないというか。ここからもう戻ってもいいし、先の榎峠から樋口駅に下ってもいい。陣見山に登ったことだし、この先にこだわりもない。雨乞山とて、パラグライダーの山だろう。

何でこんな気分になってしまったのか。おそらく、さっき見かけた車、ちょくちょく見える林道、車の通れるような幅のハイキングコース。自分の地元の山ですら見かけないものを見てしまったためだろう。加波山に行った時のことを思い出す。あそこにもパラグライダー発進スポットがあった。

(道幅が狭くなり)

(好みのハイキングコースになる)

(右手に児玉、本庄)

(林道に出る。ドラム缶はこの先の榎峠にもあった)

(傍らにこんなものが)

(長瀞、寄居)

榎峠を目指す。少し気分がよくなった。ハイキングコースは狭くなり、左手には長瀞の町並みが見え、右の切れたところからは本庄、高崎、前橋の町。そして、男体山、赤城、榛名、妙義、谷川の山並みが望まれる。こんな展望スポットがいくつか続く。右には「岩谷洞へ至る」の標識。これを下ると児玉に出るのか。里山の醍醐味はこうでないとなぁと思ったのも束の間のことで、やがて左下に林道が見えてくる。車のエンジン音。そして、林道に出た。

(榎峠。何のためのドラム缶なのか)

(峠の石祠と)

(馬頭尊碑。言わずと知れた那智山青岸渡寺の御札)

ここが榎峠かと思った。傍らに小さな鳥居のようなものがあり、下の石には御札が2枚立てかけられている。しかし、反対側の尾根口に「榎峠・間瀬湖→」の標識があったので、ここではないのだろう。再び山に入る。植林の中を登って行くと、右下に林道の延長が見えて、また林道に合流。ここが榎峠だ。車が1台とまっている。馬頭尊碑と石祠がある。

ここで見切りをつけて、さっさと下るべきだったろうが、やはり鬱蒼とした気分を払拭したく間瀬峠まで行きたくなった。しかたない。ここまで来たのだから、予定通り、そのまま行ってしまおう。

(最初のうちは良かったが)

(ここも、右を登ると、あっさりと左の林道に出てしまう。この繰り返し)

(雨乞山から。10人ほどパラグライダーを楽しんでいた)

この先、雨乞山までは何とも半端なハイキングコースで、何度も林道通行に戻らされてしまう。パラグライダーのマイクロバスも通っている。このエリアは鳥獣保護区になっているが、下の方から発砲音がたまに響いてくる。本庄側は保護区ではないのだろう。

雨乞山に到着。ゆっくりしたいが、パラグライダー発進の場でもあるし、都会風の装いの若者たちが10人ほどいる。まぎれ込んだ異色のハイカーが眺めていてもどうしようもないので、そそくさと立ち去る。

(間瀬峠に向かうも、結局、この林道まがいの道をずっと下ることになる)

さて、ここでミスをする。間瀬峠に行くには林道から右に分かれて行くのだが、この分岐点は、<山と高原地図>には「岩が目印」とあり、迷いやすいところらしい。標識はないのだろうか。その岩と特定できそうなものは、下って5分もせずに目に付いた。これだろうか。テープもあるが、標識はない。ちょっと入ってみたが、踏み跡状になっていて、北に下っている。これを追って間瀬峠に出られれば問題はないが、児玉に出たのでは八高線を使って戻ることになる。きっと、先に標識があるはずと、そのまま林道を下る。

結局、間瀬峠の標識に出会うことはなかった。やはり、さっきの岩が分岐だったのだろう。いまさら戻るのももどかしく、そのまま下ることにする。ここまで来て何ともはやといったところだ。

正午の時報が聞こえてきた。そろそろ昼食にしようか。間瀬峠から下る道との合流点で石に座って食事をする。<緑のたぬき>にポットの湯を注ぐ。そしておにぎりを取り出す。樋口駅からは何時の電車があるのだろう。食べながらスマホで調べてみた。今、12時15分を過ぎている。今日は休日ダイヤか。12時台は14分と47分。次は1時13分になる。14分は出た後だが、急げば47分に間に合うのではないのか。そうと知っていたら、悠長にカップソバなんかを食べている場合ではない。間に合わなかったら1時13分でもいいが、待ち時間が長過ぎないか。

(駅に急いで向かっている最中。左手上に石祠。パス)

(市街地に出て)

(樋口駅)

ソバを飲み込み、あわてて出発支度。走ることはしないが、急ぎ足になっている。途中、左手に石祠を祀った神社のようなものがあった。見ておきたいが今はそれどころではない。写真に収めただけ。

国道に出た。車の量が多い。線路伝いに急いだ。何とか間に合った。窓口の中で、駅員さん(駅長さん兼務だろう)が弁当を広げて食べていた。昔ながらの固い切符を求めると、波久礼まで240円もした。一駅区間なのに高くないか。ホームに入って電車を待つ。

もう47分なのに、電車が来る気配はなく、他の乗客の姿もない。ホーム掲示の時刻表を確認した。12時台は23分の一本だけ。13時台が14分と47分。お目でたい誤りに気づいた。つまり、13時47分発を12時47分発と勘違いしていたわけだ。ここで30分は待たないといけない。こうと知っていたら、途中の神社をよく見てくるべきだった。

(最近、こんな切符は珍しくなった。ハサミ入り。持ち帰りは不可。波久礼駅で回収)

切符を購入する前に時刻をしっかり確認すべきだったのだが、駅入口に時刻表はなかったと思う。とにかく慌てていた。だが、正しい時刻を知ったとして、波久礼駅まで240円分歩いたろうか。距離は4.5kmほどもある。1時間はかかるし、到底、さらに羅漢山まで行く気はおきないだろう。30分の待ちはたいしたことはあるまい。

ホームで震え、タバコも我慢しているところにようやく電車が来た。宝登山のロウバイ見物の帰りなのか、座席に空きはない。4.5kmの車道を4分少々窓から眺めていた。随分と長く感じた。

(波久礼駅)

波久礼駅でタバコを吸って出発。ここに車をとめると520円とのこと(4年前のHIDEJIさん記事では500円となっていた)。やはり、無料の円良田湖が正解だろう。もう陽が陰りはじめている。夜から雪になるみたいだな。明日の朝のことを考えると憂鬱になる。雪道の運転、ダイヤ混乱の電車、夜は家にまともに帰りつけるだろうか。想像しただけで首が痛くなった。

(また、ふるさと歩道の標識が出てくる)

昭文社マップを頼りに少林寺に向けて歩いているが、どうも役に立たない。おおらかな里の風景の中に細かい道がある。辻つじで迷ってしまう。ぶなじろうさんにならって『でか字まっぷ埼玉』を買ってみたが、むしろ、こちらを持ってくればよかったかもしれない。もう道標を辿るしかないが、これが何とも気まぐれな設置で、部外者には道標を探し回ることになる。

(少林寺の碑)

(庚申塔だらけ。ここに足を踏み入れる物好きはいないだろう)

(石仏もあった)

(ここのメインステージ。攀じ登ろうと思ったが、滑りそうなのでやめた)

(少林寺)

ようやく少林寺エリアに入ったようだ。「少林禅寺」の石碑があった。道標は左の道を指しているが、石碑の裏に何やら怪しげなスポットがある。入ってみると、庚申塔が野ざらしに林立していた。石仏も数基。ほとんどが江戸時代のもので、よくわからないような篆書体じみた石碑もある。この辺はヤブ化している。

そこを抜けると墓地が続いている。右に行けばいいのに、つい、左手の墓地に入り込んでしまい、最後は少林寺に下ることになってしまった。一応、解説板だけは拝見する。やはり北条氏がらみの寺か。寺そのものは新しい。

(羅漢1。群生といった感じ)

(羅漢2。斜面にも)

(羅漢3。こちらは千体荒神の入口付近で)

(羅漢4。どこかの町名と姓が刻されている。寄進者のだろう)

(羅漢5。見ていて飽きない)

(羅漢6。これなんかや)

(羅漢7。これなんかも)

(羅漢8。終盤になっても手抜きはない)

(羅漢9。背中のナンバリング)

(羅漢10。似合っているというか溶け込んでいるというか)

(羅漢11。そろそろおしまい)

(羅漢山山頂)

羅漢山に向けて歩く。五百羅漢はこの区間に置かれている。石仏がずらっと上まで続いていた。笑ったり、悲しんだり、怒ったり、ふて寝をしていたり、おどけたり…。五百体以上はあるようだが、背中を見ると、番号や寄進者の名前が記されているのもある。途中、右手の竹林の方に石碑が並んでいるのが見えた。これは千体荒神というらしい。そちらの方はカットした。天気も怪しくなりかけていたので、そそくさと見終えた。千体荒神を含め、いずれ改めてゆっくりと拝観しよう。ハイカー3人ほどと出会った。羅漢山の山頂には、釈尊と菩薩、羅漢像が置かれていた。

(御嶽山の鳥居)

(石碑が並んでいる)

(「東郷平八郎大神」とある)

円良田湖に下る前に反対側の御嶽山に登ってみる。標識はないが、小道が続いている。ここは下から続いているらしく、左から階段が上がってきていて、鳥居の前に出た。左右にキツネ。さらに登ると山頂だが、ここには神名を刻んだ石碑が、ここもまたずらっと並んでいた。神社らしきものはなく、詳しくはないが、ここは「戦場の守護神」を集めたところらしい。メインの場所には八海山大神、御嶽山大神、三笠山大神等の碑があったが、これが戦の神様なのかどうかは、自分には知識のおよばぬところである。回ってみたら、東郷平八郎やら乃木希典といった軍神碑まであった。ここは薄暗い時や夜にでも来たら不気味なところだろう。

(今朝のコースに合流)

(円良田湖の釣堀コーナー)

円良田湖に下る。ハイカーが2人登って来た。今朝の道に合流し、釣堀脇の東屋で休む。もう大分寒くなってきた。コーヒーを飲む。ポットの湯はまだ温かかった。釣り人の姿は20人くらいに増えている。10分ほど眺めていたが、その間にフナを釣り上げる方はだれもいなかった。

(駐車場のロウバイ)

駐車場に到着。他に車はない。今日は実質5時間半ほど歩いたが、どうも気分はすっきりしない。今日の歩き、部分、部分では確かに面白いところもあるが、通しで歩くとなると、その面白味も半減するといったところがあるのかもしれない。でも、今の自分の体調では、相応に見合ったコースだった。これに不動山や苔不動を加えていたら、確実にバテていたであろう。時間の割りには意外に疲れた。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

円良田湖第一駐車場(7:25)……鐘撞堂山(8:00~8:10)……県道(8:35)……虎が岡城址(9:05~9:20)……大槻峠(9:35)……陣見山(10:20~10:35)……榎峠(11:04)……雨乞山(11:40)……昼食(12:05~12:21)……樋口駅(12:44 13:14)──波久礼駅(13:19 13:25)……少林寺(13:55)……羅漢山(14:15)……御嶽山(14:20)……円良田湖(14:30~14:45)……駐車場(14:50)

いきなりこんな話で恐縮だが、本年初の四津山歩きの翌日から、首から右肘にかけての痛みにさいなまれている。一時は寝返りも打てず、寝ることすら苦痛だった。起き抜けの髭剃りも歯磨きもままならず、とにかく絶え間なく痛い。これは腰痛と同じで、自分には一種の持病で、原因もわかっている。久しぶりにお出迎えした痛みでもある。整形外科やら整骨院に通っては首を牽引し、柄にもなく温泉や岩盤浴に行って温めるが、一向に改善の兆しを感じることはなかった。幾分良くなったと思っても、夜中にふと目覚めると、後はまた痛みで寝返りを繰り返す。日常的に苦痛なのは仕事のパソコンと長時間の電車の座り、そして車の運転。これはいまだに続いてはいるが、日数も経過し、何とか、少しは良くなったといったレベルには達している。

その間に、山に行く気にもならなかったというわけではない。ただ、身体の方が思考に付いて来ない。これではまずい。どうにか解消せねばと、先週は無理に地元の金山をヤブ道加えての2時間半ばかり歩いてみたが、気分は今一つ。歩いている分には痛みも薄らぐ。だからといってその後の体調が回復するわけでもない。ボーっとした歩きが最初から最後まで続いただけだった。

そんな折、土曜日の整骨院通いの帰りにICIに寄ったら、<長瀞ハイキングMAP>なるものが置いてあった。眺めると、「雨乞・陣見ハイキングコース」というのがある。明日はこれを歩いてみるか。今回もまた、体調は先週と同じような状況だが、地元ではない山をちょっとばかり歩けば気分も違うのではないだろうか。

寄居とか長瀞周辺の山は「奥武蔵」エリアにはあるものの、ここのところ「北武蔵」として切り離されているようだ。自分にはこの北武蔵界隈が足利や桐生の山に行くよりも近い。一年前に宝登山のロウバイを見に行った。今度はその東側ということになる。雨乞山と陣見山だけでは物足りない気もするので、これに鐘撞堂山を加えてみよう。そして、少林寺に立ち寄って、以前から見ておきたかった五百羅漢に接するのもいいだろう。HIDEJIさんが歩かれた、さらに西側の不動山、苔不動も気になるところだが、そこまでの欲張りはすまい。

当初、秩父鉄道で行くつもりでいたが、電車よりも車で行った方が時間もかからないので、円良田湖周辺に駐車し、電車利用の周回とすることにした。45分の運転なら我慢もできるだろう。

(円良田湖)

(「ふるさと歩道」の標識)

(落葉の下は簡易舗装の歩道になっている)

円良田湖が近づくと、手前に第一駐車場の看板を見かけた。ここに車を置く。他に車はなく、さらに上の駐車場に2台ほど置かれている。周囲にはロウバイが咲いている。先ずは鐘撞堂山だ。橋を渡って淵の舗装された道を行く。ボートを浮かべて釣りをしている人もいるようだが、この先には釣堀エリアがあって、釣り人が10人ほどいる。円良田湖ではへら鮒とワカサギが釣れるようだ。

円良田湖の先に車道が続いている。右手に「五百羅漢 少林寺ニ至ル」の標識。帰りはここを下って駐車場に戻る予定。鐘撞堂山の標識にしたがって進む。この先、民家風の建物の間を通過する。車両進入禁止となるが、落葉のかぶった簡易舗装の道が沢沿いにずっと続いている。迷うようなところはない。

右・大正池の分岐。円良田湖を湖と呼ぶには抵抗があるが、池となったらどうだろうか。見に行きたい気もあるが、名前負けした池だったらがっかりだ。記憶にだけ留めておこう。道もようやく自然の道になった。

(鐘撞堂山の山頂)

(展望台から。八ヶ岳が見えていた)

木の階段を登ると鐘撞堂山に着いた。山名の由来らしき釣鐘があり、東屋と見晴らし台、三角点がある。解説板を読んだ。この辺のメイン城は鉢形城で、その連絡のために、ここから鐘を打ったということのようだ。軽く叩いてみた。この鐘は当時のものではない。

見晴らし台に登ると、展望はなかなかいいが、自分には、どれが何山なのかさっぱりわからない。かろうじて八ヶ岳らしき白い山並みは確認できた。

先客は2人いらした。お話しの最中。やがて、お若い方が自分の予定する方向に下って行った。今日の歩き、羅漢山は別にして、以降、最後まで他のハイカーに行き会うことはなかった。

(下る)

(里に出てさまよい、ようやく見つけた標識)

一旦、北に向けて下る。そちらには「円良田あんずの里→」の標識があった。知らない地名の分岐標識が出てくると、その都度、地図とコンパスで確認する。こちら側になると、深谷市版の標識が目につくようになる。

民家が続き、県道に出た。さて、ここをどう行けばいいのか。少なくとも、車道を渡った向かい側には標識らしきものはない。左に行ってみた。しばらく行ったがわからない。目印の「円良田特産センター」はすでに過ぎている。このまま行ったのでは円良田湖に戻ってしまう。逆戻りすると、「円良田城山ハイキングコース3.3km」の標識を見つけた。この「城山」というのは、これから向かう虎が岡城址のことかと思う。ちょっと行くと、頂上へ40分の標識。

ところで、この3.3kmは何なんだろう。「城山」まで、そんなに歩いた気はしないのだが。

(城山の直下はかなりの傾斜だ)

(城山。虎が岡城址。あるのは東屋だけ。忘れ物のジャンパーが置かれている)

途中で道が二分した。標識はどちらにもとれる位置にある。こういう場合、大方は先で合流するもので、案の定、そうなった。ここもしっかりした道で、しばらくはのんびりと歩いたが、真下に近づくとかなり厳しい傾斜になった。丸太の階段があったからいいものの、なかったら、ロープが垂れていそうなところだ。

山頂には東屋があるだけ。城址の解説板もない。ここも鐘の中継地だろうか。城というよりも砦の類いではなかろうか(後で調べると食料庫があったそうだ)。菓子パンを食べて一服。汗をかいたせいか、じっとしていると寒くなる。

(堀切を越える)

(やがてこんな道になった)

堀切のようなところを越えて下る。目の前に見えているのは369m標高点ピークだろう。あそこまで登り上げるのはきついなと思ったが、それほどのものではなかった。尾根道を上がるに連れ、道はハイキングコースらしからぬ広い道になった。車が楽に走れるほどの道幅だ。最初、防火線だったところなのかなと思ったりしたが、雰囲気的にそうでもない。この辺には林道が通っている。以前、これが林道だったのかもしれない。この幅広の道はしばらく続き、後半になるとまさに防火線の様相になる。歩いていて気分が良いといえば確かにそうだが。

(大槻峠)

369mから下りきると、峠のようなところに出た。右手には林道が覗いている。ここが大槻峠。馬頭観音碑と如意輪観音碑、石灯籠が置かれている。年号は一部欠けてはいるが安永と天明のようだ。

(こうなると防火線かも)

(こんなところにもこんなものが。クセなのだろうか)

(368.4m三角点)

(ここの登りは長かった…)

このコース、起伏が続く。次のピークは368.4m三角点。平らなところに埋め込みの三角点があった。また下って登る。ダラダラの長い斜面が待っていた。

再び汗をかいた。首の後ろにホカロンを貼ってきたが、何ともうっとうしくなって外す。ついでに、右腕に貼っていた膏薬も剥がした。今日は曇りの予想だったと思ったが、今のところ暖かい陽射しがあたる。

(あれが陣見山かも)

(歩きづらい)

登りきると、今度は下りになった。そろそろうんざりしてきている。正面のピークがようやく陣見山だろうか。

引き続き、植林の中の登りだ。道はえぐられて堀のようになっている。これでは歩きづらいので、脇の高い所を歩く。

(横切る林道。下って向かい側に乗り移る)

(ここだけ伐採してある)

(陣見山山頂。興ざめ)

尾根は林道で切られていた。林道には車が2台とまっていた。1台は軽トラで、傍らで落葉を集めている人がいる。向かい側の標識から再び登ることになるが、その標識の発行元は「本庄市山岳協会」となっている。何で本庄が出てくるのか。地図を見ると、もうこの辺に来ると、長瀞町も児玉と接している。それすら不思議ではあったが、児玉は今や本庄市に組み込まれている。この先、本庄の標識をたびたび見かけるようになる。

伐採したところを経由して陣見山に着いた。正直のところ、こんな山かとがっかりした。山頂らしきは三角点だけで、周囲にはテレビ埼玉の児玉中継局や電波塔のようなものがある。展望はまったくなし。長居したくはないが、大休止の予定でいたから、ここでも菓子パンを食べてタバコを2本ばかり吸って15分の時間をつぶした。この陣見山、山名からして、戦国期、北条氏といった連想となるが、それらしき跡も案内板もない。『日本山名事典』にも由来の記載はなかった。

さて、これからどうしたものか。アップダウンの連続はさして気にもならないが、どうも自分の抱く北武蔵の稜線歩きのイメージとはちと違う感じがする。ここまでずっと淡々と歩いている。つまり、感動がないというか。ここからもう戻ってもいいし、先の榎峠から樋口駅に下ってもいい。陣見山に登ったことだし、この先にこだわりもない。雨乞山とて、パラグライダーの山だろう。

何でこんな気分になってしまったのか。おそらく、さっき見かけた車、ちょくちょく見える林道、車の通れるような幅のハイキングコース。自分の地元の山ですら見かけないものを見てしまったためだろう。加波山に行った時のことを思い出す。あそこにもパラグライダー発進スポットがあった。

(道幅が狭くなり)

(好みのハイキングコースになる)

(右手に児玉、本庄)

(林道に出る。ドラム缶はこの先の榎峠にもあった)

(傍らにこんなものが)

(長瀞、寄居)

榎峠を目指す。少し気分がよくなった。ハイキングコースは狭くなり、左手には長瀞の町並みが見え、右の切れたところからは本庄、高崎、前橋の町。そして、男体山、赤城、榛名、妙義、谷川の山並みが望まれる。こんな展望スポットがいくつか続く。右には「岩谷洞へ至る」の標識。これを下ると児玉に出るのか。里山の醍醐味はこうでないとなぁと思ったのも束の間のことで、やがて左下に林道が見えてくる。車のエンジン音。そして、林道に出た。

(榎峠。何のためのドラム缶なのか)

(峠の石祠と)

(馬頭尊碑。言わずと知れた那智山青岸渡寺の御札)

ここが榎峠かと思った。傍らに小さな鳥居のようなものがあり、下の石には御札が2枚立てかけられている。しかし、反対側の尾根口に「榎峠・間瀬湖→」の標識があったので、ここではないのだろう。再び山に入る。植林の中を登って行くと、右下に林道の延長が見えて、また林道に合流。ここが榎峠だ。車が1台とまっている。馬頭尊碑と石祠がある。

ここで見切りをつけて、さっさと下るべきだったろうが、やはり鬱蒼とした気分を払拭したく間瀬峠まで行きたくなった。しかたない。ここまで来たのだから、予定通り、そのまま行ってしまおう。

(最初のうちは良かったが)

(ここも、右を登ると、あっさりと左の林道に出てしまう。この繰り返し)

(雨乞山から。10人ほどパラグライダーを楽しんでいた)

この先、雨乞山までは何とも半端なハイキングコースで、何度も林道通行に戻らされてしまう。パラグライダーのマイクロバスも通っている。このエリアは鳥獣保護区になっているが、下の方から発砲音がたまに響いてくる。本庄側は保護区ではないのだろう。

雨乞山に到着。ゆっくりしたいが、パラグライダー発進の場でもあるし、都会風の装いの若者たちが10人ほどいる。まぎれ込んだ異色のハイカーが眺めていてもどうしようもないので、そそくさと立ち去る。

(間瀬峠に向かうも、結局、この林道まがいの道をずっと下ることになる)

さて、ここでミスをする。間瀬峠に行くには林道から右に分かれて行くのだが、この分岐点は、<山と高原地図>には「岩が目印」とあり、迷いやすいところらしい。標識はないのだろうか。その岩と特定できそうなものは、下って5分もせずに目に付いた。これだろうか。テープもあるが、標識はない。ちょっと入ってみたが、踏み跡状になっていて、北に下っている。これを追って間瀬峠に出られれば問題はないが、児玉に出たのでは八高線を使って戻ることになる。きっと、先に標識があるはずと、そのまま林道を下る。

結局、間瀬峠の標識に出会うことはなかった。やはり、さっきの岩が分岐だったのだろう。いまさら戻るのももどかしく、そのまま下ることにする。ここまで来て何ともはやといったところだ。

正午の時報が聞こえてきた。そろそろ昼食にしようか。間瀬峠から下る道との合流点で石に座って食事をする。<緑のたぬき>にポットの湯を注ぐ。そしておにぎりを取り出す。樋口駅からは何時の電車があるのだろう。食べながらスマホで調べてみた。今、12時15分を過ぎている。今日は休日ダイヤか。12時台は14分と47分。次は1時13分になる。14分は出た後だが、急げば47分に間に合うのではないのか。そうと知っていたら、悠長にカップソバなんかを食べている場合ではない。間に合わなかったら1時13分でもいいが、待ち時間が長過ぎないか。

(駅に急いで向かっている最中。左手上に石祠。パス)

(市街地に出て)

(樋口駅)

ソバを飲み込み、あわてて出発支度。走ることはしないが、急ぎ足になっている。途中、左手に石祠を祀った神社のようなものがあった。見ておきたいが今はそれどころではない。写真に収めただけ。

国道に出た。車の量が多い。線路伝いに急いだ。何とか間に合った。窓口の中で、駅員さん(駅長さん兼務だろう)が弁当を広げて食べていた。昔ながらの固い切符を求めると、波久礼まで240円もした。一駅区間なのに高くないか。ホームに入って電車を待つ。

もう47分なのに、電車が来る気配はなく、他の乗客の姿もない。ホーム掲示の時刻表を確認した。12時台は23分の一本だけ。13時台が14分と47分。お目でたい誤りに気づいた。つまり、13時47分発を12時47分発と勘違いしていたわけだ。ここで30分は待たないといけない。こうと知っていたら、途中の神社をよく見てくるべきだった。

(最近、こんな切符は珍しくなった。ハサミ入り。持ち帰りは不可。波久礼駅で回収)

切符を購入する前に時刻をしっかり確認すべきだったのだが、駅入口に時刻表はなかったと思う。とにかく慌てていた。だが、正しい時刻を知ったとして、波久礼駅まで240円分歩いたろうか。距離は4.5kmほどもある。1時間はかかるし、到底、さらに羅漢山まで行く気はおきないだろう。30分の待ちはたいしたことはあるまい。

ホームで震え、タバコも我慢しているところにようやく電車が来た。宝登山のロウバイ見物の帰りなのか、座席に空きはない。4.5kmの車道を4分少々窓から眺めていた。随分と長く感じた。

(波久礼駅)

波久礼駅でタバコを吸って出発。ここに車をとめると520円とのこと(4年前のHIDEJIさん記事では500円となっていた)。やはり、無料の円良田湖が正解だろう。もう陽が陰りはじめている。夜から雪になるみたいだな。明日の朝のことを考えると憂鬱になる。雪道の運転、ダイヤ混乱の電車、夜は家にまともに帰りつけるだろうか。想像しただけで首が痛くなった。

(また、ふるさと歩道の標識が出てくる)

昭文社マップを頼りに少林寺に向けて歩いているが、どうも役に立たない。おおらかな里の風景の中に細かい道がある。辻つじで迷ってしまう。ぶなじろうさんにならって『でか字まっぷ埼玉』を買ってみたが、むしろ、こちらを持ってくればよかったかもしれない。もう道標を辿るしかないが、これが何とも気まぐれな設置で、部外者には道標を探し回ることになる。

(少林寺の碑)

(庚申塔だらけ。ここに足を踏み入れる物好きはいないだろう)

(石仏もあった)

(ここのメインステージ。攀じ登ろうと思ったが、滑りそうなのでやめた)

(少林寺)

ようやく少林寺エリアに入ったようだ。「少林禅寺」の石碑があった。道標は左の道を指しているが、石碑の裏に何やら怪しげなスポットがある。入ってみると、庚申塔が野ざらしに林立していた。石仏も数基。ほとんどが江戸時代のもので、よくわからないような篆書体じみた石碑もある。この辺はヤブ化している。

そこを抜けると墓地が続いている。右に行けばいいのに、つい、左手の墓地に入り込んでしまい、最後は少林寺に下ることになってしまった。一応、解説板だけは拝見する。やはり北条氏がらみの寺か。寺そのものは新しい。

(羅漢1。群生といった感じ)

(羅漢2。斜面にも)

(羅漢3。こちらは千体荒神の入口付近で)

(羅漢4。どこかの町名と姓が刻されている。寄進者のだろう)

(羅漢5。見ていて飽きない)

(羅漢6。これなんかや)

(羅漢7。これなんかも)

(羅漢8。終盤になっても手抜きはない)

(羅漢9。背中のナンバリング)

(羅漢10。似合っているというか溶け込んでいるというか)

(羅漢11。そろそろおしまい)

(羅漢山山頂)

羅漢山に向けて歩く。五百羅漢はこの区間に置かれている。石仏がずらっと上まで続いていた。笑ったり、悲しんだり、怒ったり、ふて寝をしていたり、おどけたり…。五百体以上はあるようだが、背中を見ると、番号や寄進者の名前が記されているのもある。途中、右手の竹林の方に石碑が並んでいるのが見えた。これは千体荒神というらしい。そちらの方はカットした。天気も怪しくなりかけていたので、そそくさと見終えた。千体荒神を含め、いずれ改めてゆっくりと拝観しよう。ハイカー3人ほどと出会った。羅漢山の山頂には、釈尊と菩薩、羅漢像が置かれていた。

(御嶽山の鳥居)

(石碑が並んでいる)

(「東郷平八郎大神」とある)

円良田湖に下る前に反対側の御嶽山に登ってみる。標識はないが、小道が続いている。ここは下から続いているらしく、左から階段が上がってきていて、鳥居の前に出た。左右にキツネ。さらに登ると山頂だが、ここには神名を刻んだ石碑が、ここもまたずらっと並んでいた。神社らしきものはなく、詳しくはないが、ここは「戦場の守護神」を集めたところらしい。メインの場所には八海山大神、御嶽山大神、三笠山大神等の碑があったが、これが戦の神様なのかどうかは、自分には知識のおよばぬところである。回ってみたら、東郷平八郎やら乃木希典といった軍神碑まであった。ここは薄暗い時や夜にでも来たら不気味なところだろう。

(今朝のコースに合流)

(円良田湖の釣堀コーナー)

円良田湖に下る。ハイカーが2人登って来た。今朝の道に合流し、釣堀脇の東屋で休む。もう大分寒くなってきた。コーヒーを飲む。ポットの湯はまだ温かかった。釣り人の姿は20人くらいに増えている。10分ほど眺めていたが、その間にフナを釣り上げる方はだれもいなかった。

(駐車場のロウバイ)

駐車場に到着。他に車はない。今日は実質5時間半ほど歩いたが、どうも気分はすっきりしない。今日の歩き、部分、部分では確かに面白いところもあるが、通しで歩くとなると、その面白味も半減するといったところがあるのかもしれない。でも、今の自分の体調では、相応に見合ったコースだった。これに不動山や苔不動を加えていたら、確実にバテていたであろう。時間の割りには意外に疲れた。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

とはいえ,此方のルートの方が,筑波連山の舗装道歩きより,未舗装が多い分,幾分マシには感じましたが。

羅漢山の五百羅漢,写真の枚数だけでも,今回のコースそのものより,お好みだった事が良く判りますヨ。

川越の喜多院の五百羅漢と,鋸山の千五百羅漢は見たことがありますが,さすがに此処は知りませんでした。

ところで,首から右肘にかけての痛みですか。自分も右足首の腱鞘炎に苛まれていますが,どうも痛みばかりは如何ともし難いですネ。

今回の歩き、いつか改めて歩いてみようかといった気分にはなれないのですが、五百羅漢だけはまた訪ねてみたいと思っております。

確かに、ここだけはお気に入りでした。

こういった低山里山は、多くの期待は持たず、それなりの覚悟で歩いた方がよいと思った次第でもありますよ。

林道ダブリの部分は、一部の峠部分を除けば廃道や通行止めのようでしたから、嫌な思いをするといったところまでにはなりませんでしたけど、気分的にねぇ。

痛みを背負っての歩き、歩いている分にはいいのですが、出かけるまでの億劫さの克服といったものがつらいですね。

読んでいても、痛みが伝わってきそう、春になれば回復するかも

そういえば、喜多院、地元でしたね。

大分前に見に行ったことはありますが、ほとんど記憶にありません。

気分的には、初めて接する五百羅漢のようなものです。

寄居も川越の延長線上にあるような町ですし、まして江戸時代のこと、羅漢像のメーカーも同じだったのではないでしょうかね。

自分に似ているといった感覚では見なかったものですから、どうだったのでしょうか。

中に、ムンクの「叫び」像に似た羅漢がおりましたが、あれなんかはお気に入りでしたね。似ているかどうかはともかく。

不思議だったのですが、あれだけ野放図に置かれていると、自分の庭用にと持っていく輩もいるのではと思いましたが、そんな気配はなく、不届き者は訪れないといったところなのでしょう。

痛みの道連れ、失礼いたしました。ただ、こちらとしては、そんなに気長に痛みには耐えられませんよ。手術一発ならそれにかけたい気分すらあります。

たそがれさんの自分の山がまだ今年は出てないなぁと思っておりましたが、そういう訳だったのですか。これぞ里山というのはなかなか出くわしませんが、歩けば発見もあるものですね。例の高木さん(でしたよね?)とのお山のお誘いですが気長に待ってます。

持病だったんですか!この手の病は、なかなかスッキリとはいかないもので、困ったものですねぇ~。自分も「手術をしてもクッキリスッキリとはいきませんよ」と言われております。

この辺り、城跡だらけで虎ヶ岡城址も近々行こうと思っていたのですが、記事の内容からすると期待薄と言う事が判りましたです。ちなみに少林寺東側に花園城というのがありまして、藪に埋没しながらもなかなかの城跡となっております。また、波久礼駅から荒川を渡った所に金尾山と言う城跡があります。こちらは、虎ヶ岡城なみでしたが。

五百羅漢は、花園城見物を優先して、良く見ておりませんでした。本記事写真から見応えがありそうに思えてきてしまって、虎ヶ岡は後廻しでこちらを再訪してみようかな、などと・・・。

陣見山山頂はなんというか残念なところですね。非日常を求めて山に行ったのに、あまりに整備されていたり車が近くを走っているようだと興醒めしてしまいます。

人の手が入っているとはいえ山深い場所の植林地帯を歩くのは嫌いじゃないのですが。

体調の悪さは持病でしたか。寝返りも打てないとなると春の雪解けの頃には痛みも和らげばなどと悠長なことは言ってられませんよね。

早く回復に向かい、どこぞのよくわからない山でたそがれさんと出会える日を心待ちにしています。

ということで、久しぶりの持病の訪れといったところです。

とはいっても、この寒い時期は、出るのも億劫で、体調万全だったとしても、今年に入って3回歩いておりますので、そんなものかとは思っております。

これぞ里山、里山の醍醐味、感じたいところですね。里山とは思えないところを歩いてもしかたがないし。

高木からはさっぱり連絡もありませんよ。新年会のメールを送っても帰ってこないし。何せ気まぐれですからね。

そういえば、ジョイフルで例の靴、見てきましたよ。ローカットなんですね。見るだけで終わってしまいました。

ぶなじろうさんの持病もよく存じておりますが、こう長引くと嫌なものですね。整形外科で精密検査をするか?と問われ、結果がおそろしいので、のらりくらりとかわしていますよ。

虎が岡城址は堀切が2本通っているだけの、これが城址なのといった感じのところで、自分にはただの裏山といった感じでしかありませんでした。これだけで行くのもどうかと思います。

花園城と金尾城の存在は、今回、行くにあたっての地図を見て、気にかけておりましたが、波久礼駅に着いた時点で失念しておりました。

花園城はなかなかでしたか。いずれ近いうちに行ってきますよ。どうせ、この体調は長期戦のようですし。

年明け早々、ふみふみぃさんとは似つかわしくもない歩きをしております。

ふみふみぃさんは几帳面な性格なのでしょうかね。私なんか、だれかが数えたのでしょうね、実際は510余体あるという事前情報を知っておりましたので、敢えて数えようとは思いもしませんでしたよ。

それでいて、かなり前のことですが、人気の山を歩いて、何人と会うのかと気になって、カウンターを押しながら歩いたこともあります。バカらしくて、それっきりでしたが。

瀑泉さんのコメントではありませんが、こういった里山は往々にして林道やら作業道がクロスするもので、奥の山に行く感じで歩くものではないのでしょう。改めての認識ですよ。

ただ、私の場合は、あまり植林帯の歩きは好みませんね。

お見舞いのお言葉ありがとうございます。私もまた、その日の訪れを楽しみにしております。