◎2023年2月26日(日)

黒山三滝町営無料P(8:58)……峠入口(9:12)……顔振峠(9:54)……諏訪神社(10:16)……越上山分岐(10:24)……越上山(10:33)……分岐(10:41)……一本杉峠(10:55)……鼻曲山(11:32~11:39)……椎ノ木山(12:01~12:12)……天望峠(12:26)……桂木峠(12:40)……桂木観音(12:48~13:02)……黒山方面分岐(13:05)……車道に出る(13:29)……P(13:57)

山名事典で鼻曲山を調べていたら、越生町と毛呂山町の境にも鼻曲山があることを知った。群馬の鼻曲山には遠方ゆえ気軽には行けないが、越生なら車で一時間ちょいで行ける。こちらの鼻曲山に登ってみたくなった。地図を見る限りは、さほどに苦労するようには思えないので、ついでに行ったことのない越生梅林に寄ることにしよう。

出かける前に犬の散歩で外に出ると風が冷たかった。どうしようか迷ったが、ここと違って南に位置する分、風はあっても少しは暖かいだろう。これは甘かった。奥武蔵とて同様に冷たい風が流れていた。

黒山三滝に向かう途中、梅林の側を通ると、まだ8時半を過ぎたばかりだというのに警備員らしき人たちが交通整理をしていた。山から下ってから梅林というのは時間帯としては無理かもしれない。いくら見頃だとしても、混雑の中を歩くのは避けたい。後で知ったが、当日はまだ五分咲きレベルだったようだ。

(熊野神社手前の駐車場から出発)

(直進すれば黒山三滝。ここは左に向かう)

黒山三滝の手前にある町営駐車場には車はなかった。外に出ると、ここも冷たい風が流れている。上着を着こんだが、厚着をすれば、歩いているうちに脱ぎたくなる。上着はやめにしてペラペラのパーカーにした。その下はフリースだ。三滝の方に歩き出す。結局、戻るまでパーカーすら脱ぐことはなかった。

三滝の入口にさしかかると、9時の時報に合わせてか、町内放送が流れた、マイナンバーカードの特設会場の案内だった。日曜日でもできるらしい。マイナポイント最大2万円付与の効果は大きい。地元でも、市役所の駐車場は朝から満車だ。なかなか普及しなかったマイナカード。金をもらえれば仕事を休んででも申請に行く。お互い様か。こちらは確定申告をパソコンで済ませたかったから、発足早々にカードを申請したが何ももらえなかった。だが、そのマイナポイントでの電子マネー、年寄りに使いこなせるものなのか。パソコンを持たない年寄りが、電器屋に並んでWindows90だったか95のCDを手に入れたはいいが、使い方がわからず、CDプレーヤーに入れてみたという笑い話もあったらしい。だが、今の年寄りは一昔前と違って器用だからな。そんなことはともかく、今回は三滝には寄らない。入口前を顔振峠の標識に合わせて左に向かう。おそらく林道だろう。

(「渋沢平九郎自決の地」とあった)

(林道から里道に入って白梅を見たり)

(ロウバイを見たりしていたが、ロウバイはもう終わりだろう)

(林道に復帰して、ここから顔振峠へのハイキング道に入る)

このまま舗装した道を歩くのももどかしく、脇道に逸れて里道の風景を楽しんだが、ほどなく林道に合流してしまった。車が通らない林道を行くと右手に向けて顔振峠の標識があった。峠までは1.3kmとある。この道、石ころだらけで歩きづらいが、明瞭なハイキング道だ。ここからとてつもなく長い杉林の歩きが続くことになる。スギ花粉症持ちの方にはつらい歩きだろう。まして、今日は晴れて風が強い。自分にはあまり影響はないが、杉から解放されたのは帰路で駐車場に向かう車道に出てから。あとは所々のスポット周辺くらいのもので、ヒノキさえ見ることはなかった。

(杉林が続く。この辺はまだ明るい。そのうちに暗く、寒くなる)

(曲がって登る道のようだ。歩いているのに寒い)

杉林の中を歩くだけで、景色はない。道はクネクネし、薄暗く寒い。どこまでこれが続くのかと思ったところで建屋が見えた。顔振峠に着いたか。あっという間と思うかもしれないが、それほどまでにきわめて単純で緩く長い登り坂だった。まして展望もない。ここで考え事でもしながら歩いたら、邪念もなく結論を出せるかもしれない。自分の場合、何も考えずに歩いたから気分的には長かった。ところで、顔振峠の標高は500m。駐車地は160mほどだから、340mは楽に登った感じがした。休みもしなかった。

(顔振峠のうどん屋はもう開店しているようだ。平九郎茶屋というらしい。ここの住所は飯能市だった。右に展望地)

(義経が奥州に落ち延びた際に振り返ったという逸話は見かけなかった。出発時から渋沢平九郎が続いている。一昨年の大河ドラマの影響だろうか。)

(展望地から。富士山が小さく見えている)

(好みの大きさでアップしてみた)

義経主従が振り返ったという峠には、すでに営業しているうどん屋もあったり、ハイカーの姿も数人見えた。展望地からは富士山も見えた。ここからの富士山は白い部分の頭だけで、群馬の山からの富士山とさして変わりはない。もっと南下した日和田山あたりで見た富士山も頭レベルだった。ところで、この顔振峠、何回か来たことはあるが、ずっと「こうぶり峠」と思っていた。正解は「かあぶり峠」だった。ここで知った。いつもの余談だが、店を開いているうどん屋のバアさんが三日後にNHKの番組で紹介されていた。90歳だそうな。そのバアさんは外でうろうろしていた。

(地理は不案内だから、ネット情報でユガテに向かう)

(壽光殿。余計な寄り道だった)

(端っこながらも武甲山は存在感がある)

(舗装の林道から山道歩きに復帰する)

(これだけ標識がしっかりあれば、道間違いもヤボというもの)

ユガテがどこなのかはよく知らないが、<ユガテ・北向地蔵>方面に舗装林道を歩く。北向地蔵は日和田山と物見山を歩いた際に見ている。事前調べで、鼻曲山に行くには、しばらくはユガテ方面に行けばよいとのこと。そのうちに鼻曲山の標識が出てくるらしい。

右下に二重の塔が見えた。寄ってみる。塔は摩利支天尊を拝する壽光殿。自分には大して面白みもなく、開けた視界の右端に武甲山を見て林道に戻ると、林道から離れる標識を見かけた。阿寺諏訪神社と並んで剥がれてはいるがユガテと読める。入り込む。

(諏訪神社)

(目が腫れぼったく見える)

(右下から東吾野駅からの道が交わる)

(右側が明るくなって)

(こんな案内があって)

(確かに見える)

(アップで。天気が良く霞がなければ、太田の金山からでも見えるが)

奥武蔵の山は何でこうもハイキングコースと標識が整備されているのだろう。これではGPSも地図も要らない。もっとも、簡単にせよ、地図が頭にあってのことだ。ただ、林道が何度もクロスするのが気に入らない。杉林の道を淡々と歩いて行くと、諏訪神社に到着。人の気配はまったくない。周辺をうろついて先に行く。

少し開けたところからスカイツリーが見えた。群馬の山からなら、スカイツリーも富士山も希少だが、ここは埼玉の山。むしろ見えて当たり前で、感動じみたものはない。

次は越上山(おがみ山)。標高566m。今回歩いたコースの中では標高が一番高い。諏訪神社を過ぎたあたりからハイカーと行き交うことが多くなり、椎ノ木山との間で15人ほどと出会ったが、一人を除いてすべてが自分とは逆方向の歩きをしていた。どこから登ってどこに下るのかは皆目わからない。おそらくはモデルコースなるものがあるのではなかろうか。こんなどうでもよいことを考えているのも、杉林が続いて景色もろくすっぽに見えていないからだろう。

(越上山へは分岐道になっていた)

(岩々になって)

(唯一の展望地を経て)

(山頂)

(長居は無用。下る)

(巻き道にあった神社)

(戻った。続行)

越上山はハイキング道沿いにあると思っていたが、この山だけは道から離れて登るようになっていた。上がるに連れて岩がちになり、少し危ういところも出てくる。山頂そのものは木立で展望はないが、山頂真下に東側が開けたところがあった。ケチをつけるつもりはない。ただの町並みを見下ろすだけのことで、特別なものが見えているわけではない。山頂には三等三角点があった。セルフを撮ってさっさと下る。あくまでも目的とする山は鼻曲山だ。岩場の巻き道があったのでそちらを下ると、石祠と何やらわからぬ石碑を見かけた。越上山に逸れる前に前方から二人連れが来たので、てっきり越上山にも登るのかと思っていたが、ハイキング道に戻るまでに会うことはなかった。

(林道に出る。奥武蔵は林道クロスが多い)

(林道沿いには一本杉峠とあるが…)

(林道は少し渡るだけ)

相変わらず<ユガテ・北向地蔵>方面に向かって歩いている。ハイキング道は下り調子で、犬連れとすれ違って林道に出た。道路の傍らには<一本杉峠>の標識がある。『山と高原地図』を開く。一本杉峠は林道上ではなくハイキングコース上にある。便宜的にここを一本杉峠にしただけのことだろう。

(北向地蔵、ユガテはここから離れる。ここで鼻曲山の標識が現れる)

林道から離れてしつこく杉林。背後に人の気配を感じて振り返ると単独のオッサン。何だか疲れた顔をしている。くっつかれるのも嫌なので、脇に逸れて先行していただいた。ほとんど同歩調。休むまでもなかったが、時間稼ぎにズックのヒモをきつめにしたりで距離を置いた。50mは離れたか。標識に、ここでようやく<鼻曲山>が出てくる。道沿いに左だ。直進がユガテ。ここは左に曲がったが、ちらついていた50m先にオッサンの姿はなかった。ユガテ方面に下ったのだろうか。ここの標識だが、鼻曲山方面とともに<一本杉峠・鼻曲山>となっていて、<桂木観音>も同方向に併記されている。

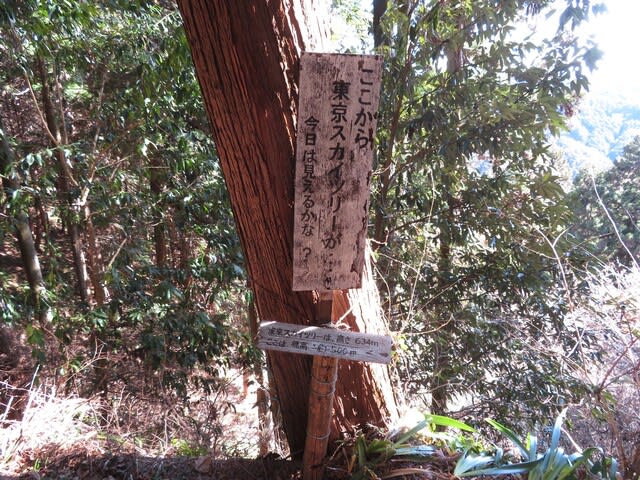

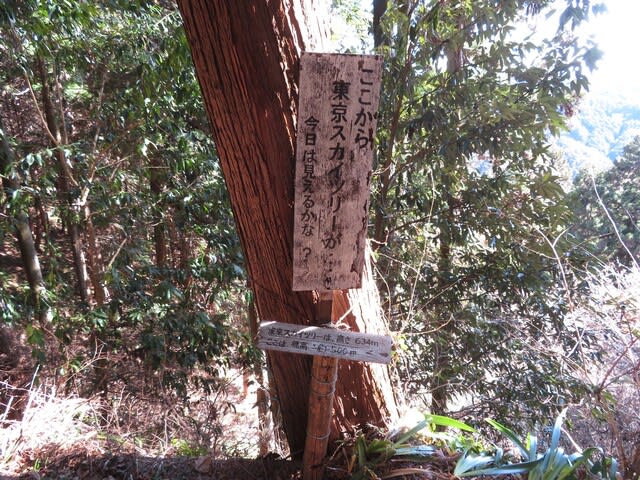

(山道の一本杉峠。今回は杉林の中の歩きが続き、撮った写真もピンボケがかなり多かった。これもその一つだが、まさかアル中で手が震えているわけではあるまいな)

(手書きで訂正された標識。この先の標識も、手書きの加筆が多かった)

ここが本来の一本杉峠だろう。太い杉の木の下に<一本杉峠・標高490m>とある。ここで道は二分し、右下に下る方向には<北向地蔵>とあった。この辺は古道なんだなと思ったりするが、杉林の中では、その面影も風情もまったくない。ここで、その先の標識に混乱する。<桂木観音4H>を消して2.5Hにし、<鼻曲山2H>が1Hに手書きで直されている。「H」は時間だろう。いずれにしても、大高取山はともかくとして、せめて桂木観音までは行って、あとは帰路に就くつもりでいた。すでに出発から2時間は経過し、顔振峠からは越上山を除けば平坦な道が続いてはいるが、鼻曲山はともかく、帰路予定の折り返しになる桂木観音までさらに2時間半歩きはつらい。今日の歩きは6時間になるかと覚悟をした。若い頃は10時間歩きも平気だった。今はせいぜい長くて4、5時間歩きに徹している。うんざりしたが、実際にはここから鼻曲山までは30分、桂木観音までは1時間45分で済んだ。本来の標識に合わせた時間も、書き直した時間にせよ、先を思えば気分も重くなるわけで、むしろ、時間表示はやめて、距離表示にしてもらいたいものだ。

(笹郷峠というらしい。カイ立場とは?)

(杉林が続き、かなり飽きてきている)

(こんな標識が出てきた)

(乾いているからよいものの、濡れていたら滑りそうだ)

十字路になった。ここから直進が鼻曲山。右は愛宕山、獅子ヶ滝。左は黒山方面とある。手書きで<カイ立場 笹郷峠>とある。ここがそうなのだろう。高原地図で確認すると、愛宕山の北に「ハナモモ(3月下旬は桃源郷)」と記されている。東秩父村の花桃の郷には行ったことはある。気になって帰ってから調べると、毛呂山町滝ノ入の花桃として名所らしい。桃源郷というくらいだから相当なものだろう。忘れなければ行ってみたいものだ。

<これより先 岩場危険>の標識が現れる。まっ、奥武蔵の山だし、岩場とはいってもたいしたものでもあるまいとなめて進んだ。そんな認識とは違って、岩場というよりもでかい石場といった方がよいかもしれないが、尾根は細くなっていて、左右は切れ落ちるほどではない。尖がりは問題はない。その先の丸みのある岩場は雨の日なら滑るだろう。向こうから若い二人連れがやって来て、大石の裾巻きをしていたので、待機しているのも面倒で、石伝いに行けるかなと思ってそのまま行くと、確かに行けた。意外に長く、軽く緊張はした。後で写真を見ると、こんな岩場でも、杉は根強く岩の間から出ていた。地図では、ここに<幕岩>というスポットが記載されている。どれが幕岩だったのかはわからない。

(平穏になったかと思ったら)

(たまに出てくる。もちろん巻ける)

(念願の?鼻曲山山頂)

(展望はこんなもの。風が強くて寒い)

(一気の下りだった。見上げても山容はわからない)

(「急坂注意 ケガ人有」の看板が置かれていた)

岩場は散発的に続く。さして歩きの障害にはならないが、杉が少なくなった分、風通しが良くなり、登り上げると本日の目的地の鼻曲山に到着。ここの周辺だけは杉から解放され、ブナ系の樹が周囲にあって明るい。それなりの感慨はあった。ただ、風がもろに吹きつける。ここでランチでもと思い、菓子パンをザックから取り出すと、とてもじゃないが寒くてじっとしていられない。せめてとアイコスを吸い、水を飲んでさっさと下る。10分もいなかったが、これはこれで満足。今回の目的には至ったのだし。

下りながら、どこが鼻曲がりに見えるのかと見上げたが、この山は岩峰ながらもすっきりした姿を見られることはなく、むしろ<急坂注意>の標識とロープに気をとられていた。麓からは鼻曲がりの姿を確認できるかもしれない。ここで単独のオジサンが登って来た。

(こんなのがあって)

(確かにこうではあるが、前掲の案内板は今回のコースがいかに展望に恵まれていないかを物語っている)

鞍部に至る。振り返っても鼻曲山の姿は確認できなかった。あとはあまり起伏もないようだ。送電線鉄塔を通過。ここには<山々を望む丘>の標識があった。確かに鉄塔を設置した分の杉は伐採されている。さほどの眺望は望むべくもない。どれが何山かは、自分には皆目わからない。ここの送電線、西上武幹線とあるが、比較的に新しいのか、地理院地図には記されていない。ここで昼食でもと思ったが、相変わらず、冷たい風が流れている。やはり、杉林の中に入らないとだめか。

(椎ノ木山。山という感じはなかった)

(ラストの桂木観音へ)

(ようやく杉から解放されたと思った)

(林道に出るのは何回目だい)

(天望峠だった。桂木観音は林道歩きでも行けるようだが、左の道に入る)

椎ノ木山(山名標は「椎木山」になっている)到着。本日ラストのピークだ。陽射しは入り込んではいるが全体に薄暗い。ここでようやく昼食にありつき、アイコスを吸った。展望がない以上は長居するような場所でもない。10分ほど滞在しただけで先に行く。こんな歩きが続くと、何だか歩いていても気が滅入ってくる。

もはや、この先には桂木観音を示す標識しかない。正直のところ助かる。これに大高取山でも併記されていたら気が重くなる。片側が雑木になり、少しは明るくなったところで林道に出た。天望峠かなと思っていたら、やはり、標識には<天望峠>と手書きされている。天望と展望の違いがよくわからぬが、空が見えるから天望なのであって、見渡しができれば展望なのだろう。まさにここからは舗装林道の上の空しか見えない。ということは、林道ができる以前は天望峠すらなかったろう。

(結局は杉になる)

(お稲荷さんがあった)

(桂木峠。やたらとケチをつけるが、峠らしくはない)

(先に行くと)

(こんなところに出た。つまりは居住区である気配)

(帰りはここから黒山方面に行けばいいらしい)

林道を横切って杉林に入ると、今度は標識に<桂木峠>の手書き。標識によれば、ここで毛呂山に下る道が分岐するようだ。進行方向には、桂木観音に<ゆうパークおごせ>が加わった。地図を見れば、ゆうパークは越生町とはいっても毛呂山町に接している。

突然明るくなり、有刺鉄線と畑でもあるのか、網に囲われた間を行くと、また薄暗くなって、左に向けて黒山への標柱。帰り道はここに戻ればよいわけか。細い道だ。ここはそのまま桂木観音に向かった。

(石段を登って)

(仁王様を見て)

(桂木観音堂)

(何やら由緒がありそうな)

(読む気になれない。上の縁起を下に訳しただけのもので、もっと簡潔にまとめたものはないものかと探したがなかった)

(仁王門)

(たたずまいは結構かと思う)

(右の鐘撞堂には気づかなかった)

舗装林道に出ると、観音様の屋根が見えた。下を見れば駐車場に車が数台。その先にはゴルフ場と越生の街並みが見えている。石段を登ると仁王像と観音堂。古刹のようで、解説板には長々とした文章が記されている。読むのも嫌になったが、行基が建立したのだけは理解できた。「観世音の御利益」と「霊場」が気になった。一回りして、大高取山方面に向かう標識を見かけなかったのでほっとした。ここを登って行くのだろうと思ったのは、そちらからハイカーが下って来たからで、標識を見かければ、どうしようか迷うだけのこと。スマホのGPSを見れば、すでに10km以上は歩いていた。ここまでと同じような薄暗い杉林の中を大高取山に行っても、おそらく自己満足で終わりそうだ。それでいて、標識があれば、ここで引き返す気持ちも揺らぐ。その分、帰路の車道歩きが長くなるのはわかりきっている。

(桂木観音展望台の展望写真。これだけでも済むが)

(眺める街並み)

(少しアップして。では下りましょう)

駐車場に下る。ここは桂木観音展望台となっていて、展望写真によれば、越生の街並みとばかりに思っていたのは毛呂山と川越で、その先には東京のビル群とかすかにスカイツリーが見える。ここは毛呂山町の領域だったのか。ハイカーと行楽客が入り乱れている。むしろ、日曜日なのに人が少ないなという気はした。

(先ほどの分岐から)

(もはや何も感じていない)

先ほど確認した黒山への分岐に戻って下る。相変わらずに、追い打ちをかけられたような杉林の中の歩き。もううんざりする気分にもなれない。頭には何もない。脚が痛い。ズック靴にして良かった。登山靴で歩いたらさらに痛くなっていたろう。

(里に出た。梅が咲いていた)

(ここを渡って)

(あたりは梅だらけだった)

(県道に出た。ここからが長いだろうな)

(薬師堂)

(何山かは特定できないが、あそこを歩いたのだろうか。あれほどの起伏は感じなかったが)

(終わりかけのような)

(左から来た。桂木観音に向けての標識はここから入るようになっている)

(地蔵堂。わざわざ立ち止まって寄る人もいるまい)

下りきると梅の樹が盛りに白い花を咲かせている。そして車道。その間、標識はまったく見かけず、入山口であろうはずなのに、ここにもまた標識はない。どこかで見落としたのかもしれない。民家の間に咲く梅を見ながら行くと県道に出た。あとは長い車道歩きだ。薬師堂やら地蔵さんが目に付けば、単調な道のりに変化を加えようと寄り道をしたりするが、歩く距離が減るわけではない。

標識が見えた。左から林道が合流する。その林道に向けて<桂木観音2.4km 大高取山3.5km>とある。やはり、間違いはしていないだろうが、別な道があったようだ。今さらだが、標識歩きをすれば、長い舗装林道歩きを強いられそうだ。

(駐車場に到着。脚が痛かった)

駐車場に到着。車道歩きはほぼ30分。駐車場はあらかたうまっていた。ザックを車に入れ、ベンチに座ってスマホを見てみた。歩行距離は17.6kmとなっていた。これが正当な距離だとして、最近、こんな距離を歩いたことはなかった。2.5kmは車道、林道歩きだったとして、15km近くは杉林の中を長々と歩いていたことになる。起伏はさほどでもなかったから歩けた。感心しながらタバコを吸っていると、ここに車をとめたオジサンが、ここから三滝までどれくらいかかるのかと聞いてきたので、20分くらいでしょう。店が続き、終わると山道風になってすぐに滝ですと答えると、あんぐり顔をして、滝には行かずに戻って行った。よほどに歩くのが嫌な方なのだろう。梅林の見物ついでに行こうとしたのか。そのお気持ちはわかる。東京ナンバーだったし、はるばるここまで来たからにはといった気持ちもあったろう。

帰り道、梅林の脇を通ると、駐車場に入る車が行列になり、園内もまた混んでいた。ご苦労さまです。と思いながらも、3日後に越生梅林見物に来ることになる。

(今回の歩き)

この地図は電子地形図25000(国土地理院)を加工して使用しています(令和元年手続改正により申請適用外)

つまらない歩きの文章とともに、見栄えのしない写真をやたらと掲載して失礼。今回は、鼻曲山よりも桂木観音が気に入ったようだ。

黒山三滝町営無料P(8:58)……峠入口(9:12)……顔振峠(9:54)……諏訪神社(10:16)……越上山分岐(10:24)……越上山(10:33)……分岐(10:41)……一本杉峠(10:55)……鼻曲山(11:32~11:39)……椎ノ木山(12:01~12:12)……天望峠(12:26)……桂木峠(12:40)……桂木観音(12:48~13:02)……黒山方面分岐(13:05)……車道に出る(13:29)……P(13:57)

山名事典で鼻曲山を調べていたら、越生町と毛呂山町の境にも鼻曲山があることを知った。群馬の鼻曲山には遠方ゆえ気軽には行けないが、越生なら車で一時間ちょいで行ける。こちらの鼻曲山に登ってみたくなった。地図を見る限りは、さほどに苦労するようには思えないので、ついでに行ったことのない越生梅林に寄ることにしよう。

出かける前に犬の散歩で外に出ると風が冷たかった。どうしようか迷ったが、ここと違って南に位置する分、風はあっても少しは暖かいだろう。これは甘かった。奥武蔵とて同様に冷たい風が流れていた。

黒山三滝に向かう途中、梅林の側を通ると、まだ8時半を過ぎたばかりだというのに警備員らしき人たちが交通整理をしていた。山から下ってから梅林というのは時間帯としては無理かもしれない。いくら見頃だとしても、混雑の中を歩くのは避けたい。後で知ったが、当日はまだ五分咲きレベルだったようだ。

(熊野神社手前の駐車場から出発)

(直進すれば黒山三滝。ここは左に向かう)

黒山三滝の手前にある町営駐車場には車はなかった。外に出ると、ここも冷たい風が流れている。上着を着こんだが、厚着をすれば、歩いているうちに脱ぎたくなる。上着はやめにしてペラペラのパーカーにした。その下はフリースだ。三滝の方に歩き出す。結局、戻るまでパーカーすら脱ぐことはなかった。

三滝の入口にさしかかると、9時の時報に合わせてか、町内放送が流れた、マイナンバーカードの特設会場の案内だった。日曜日でもできるらしい。マイナポイント最大2万円付与の効果は大きい。地元でも、市役所の駐車場は朝から満車だ。なかなか普及しなかったマイナカード。金をもらえれば仕事を休んででも申請に行く。お互い様か。こちらは確定申告をパソコンで済ませたかったから、発足早々にカードを申請したが何ももらえなかった。だが、そのマイナポイントでの電子マネー、年寄りに使いこなせるものなのか。パソコンを持たない年寄りが、電器屋に並んでWindows90だったか95のCDを手に入れたはいいが、使い方がわからず、CDプレーヤーに入れてみたという笑い話もあったらしい。だが、今の年寄りは一昔前と違って器用だからな。そんなことはともかく、今回は三滝には寄らない。入口前を顔振峠の標識に合わせて左に向かう。おそらく林道だろう。

(「渋沢平九郎自決の地」とあった)

(林道から里道に入って白梅を見たり)

(ロウバイを見たりしていたが、ロウバイはもう終わりだろう)

(林道に復帰して、ここから顔振峠へのハイキング道に入る)

このまま舗装した道を歩くのももどかしく、脇道に逸れて里道の風景を楽しんだが、ほどなく林道に合流してしまった。車が通らない林道を行くと右手に向けて顔振峠の標識があった。峠までは1.3kmとある。この道、石ころだらけで歩きづらいが、明瞭なハイキング道だ。ここからとてつもなく長い杉林の歩きが続くことになる。スギ花粉症持ちの方にはつらい歩きだろう。まして、今日は晴れて風が強い。自分にはあまり影響はないが、杉から解放されたのは帰路で駐車場に向かう車道に出てから。あとは所々のスポット周辺くらいのもので、ヒノキさえ見ることはなかった。

(杉林が続く。この辺はまだ明るい。そのうちに暗く、寒くなる)

(曲がって登る道のようだ。歩いているのに寒い)

杉林の中を歩くだけで、景色はない。道はクネクネし、薄暗く寒い。どこまでこれが続くのかと思ったところで建屋が見えた。顔振峠に着いたか。あっという間と思うかもしれないが、それほどまでにきわめて単純で緩く長い登り坂だった。まして展望もない。ここで考え事でもしながら歩いたら、邪念もなく結論を出せるかもしれない。自分の場合、何も考えずに歩いたから気分的には長かった。ところで、顔振峠の標高は500m。駐車地は160mほどだから、340mは楽に登った感じがした。休みもしなかった。

(顔振峠のうどん屋はもう開店しているようだ。平九郎茶屋というらしい。ここの住所は飯能市だった。右に展望地)

(義経が奥州に落ち延びた際に振り返ったという逸話は見かけなかった。出発時から渋沢平九郎が続いている。一昨年の大河ドラマの影響だろうか。)

(展望地から。富士山が小さく見えている)

(好みの大きさでアップしてみた)

義経主従が振り返ったという峠には、すでに営業しているうどん屋もあったり、ハイカーの姿も数人見えた。展望地からは富士山も見えた。ここからの富士山は白い部分の頭だけで、群馬の山からの富士山とさして変わりはない。もっと南下した日和田山あたりで見た富士山も頭レベルだった。ところで、この顔振峠、何回か来たことはあるが、ずっと「こうぶり峠」と思っていた。正解は「かあぶり峠」だった。ここで知った。いつもの余談だが、店を開いているうどん屋のバアさんが三日後にNHKの番組で紹介されていた。90歳だそうな。そのバアさんは外でうろうろしていた。

(地理は不案内だから、ネット情報でユガテに向かう)

(壽光殿。余計な寄り道だった)

(端っこながらも武甲山は存在感がある)

(舗装の林道から山道歩きに復帰する)

(これだけ標識がしっかりあれば、道間違いもヤボというもの)

ユガテがどこなのかはよく知らないが、<ユガテ・北向地蔵>方面に舗装林道を歩く。北向地蔵は日和田山と物見山を歩いた際に見ている。事前調べで、鼻曲山に行くには、しばらくはユガテ方面に行けばよいとのこと。そのうちに鼻曲山の標識が出てくるらしい。

右下に二重の塔が見えた。寄ってみる。塔は摩利支天尊を拝する壽光殿。自分には大して面白みもなく、開けた視界の右端に武甲山を見て林道に戻ると、林道から離れる標識を見かけた。阿寺諏訪神社と並んで剥がれてはいるがユガテと読める。入り込む。

(諏訪神社)

(目が腫れぼったく見える)

(右下から東吾野駅からの道が交わる)

(右側が明るくなって)

(こんな案内があって)

(確かに見える)

(アップで。天気が良く霞がなければ、太田の金山からでも見えるが)

奥武蔵の山は何でこうもハイキングコースと標識が整備されているのだろう。これではGPSも地図も要らない。もっとも、簡単にせよ、地図が頭にあってのことだ。ただ、林道が何度もクロスするのが気に入らない。杉林の道を淡々と歩いて行くと、諏訪神社に到着。人の気配はまったくない。周辺をうろついて先に行く。

少し開けたところからスカイツリーが見えた。群馬の山からなら、スカイツリーも富士山も希少だが、ここは埼玉の山。むしろ見えて当たり前で、感動じみたものはない。

次は越上山(おがみ山)。標高566m。今回歩いたコースの中では標高が一番高い。諏訪神社を過ぎたあたりからハイカーと行き交うことが多くなり、椎ノ木山との間で15人ほどと出会ったが、一人を除いてすべてが自分とは逆方向の歩きをしていた。どこから登ってどこに下るのかは皆目わからない。おそらくはモデルコースなるものがあるのではなかろうか。こんなどうでもよいことを考えているのも、杉林が続いて景色もろくすっぽに見えていないからだろう。

(越上山へは分岐道になっていた)

(岩々になって)

(唯一の展望地を経て)

(山頂)

(長居は無用。下る)

(巻き道にあった神社)

(戻った。続行)

越上山はハイキング道沿いにあると思っていたが、この山だけは道から離れて登るようになっていた。上がるに連れて岩がちになり、少し危ういところも出てくる。山頂そのものは木立で展望はないが、山頂真下に東側が開けたところがあった。ケチをつけるつもりはない。ただの町並みを見下ろすだけのことで、特別なものが見えているわけではない。山頂には三等三角点があった。セルフを撮ってさっさと下る。あくまでも目的とする山は鼻曲山だ。岩場の巻き道があったのでそちらを下ると、石祠と何やらわからぬ石碑を見かけた。越上山に逸れる前に前方から二人連れが来たので、てっきり越上山にも登るのかと思っていたが、ハイキング道に戻るまでに会うことはなかった。

(林道に出る。奥武蔵は林道クロスが多い)

(林道沿いには一本杉峠とあるが…)

(林道は少し渡るだけ)

相変わらず<ユガテ・北向地蔵>方面に向かって歩いている。ハイキング道は下り調子で、犬連れとすれ違って林道に出た。道路の傍らには<一本杉峠>の標識がある。『山と高原地図』を開く。一本杉峠は林道上ではなくハイキングコース上にある。便宜的にここを一本杉峠にしただけのことだろう。

(北向地蔵、ユガテはここから離れる。ここで鼻曲山の標識が現れる)

林道から離れてしつこく杉林。背後に人の気配を感じて振り返ると単独のオッサン。何だか疲れた顔をしている。くっつかれるのも嫌なので、脇に逸れて先行していただいた。ほとんど同歩調。休むまでもなかったが、時間稼ぎにズックのヒモをきつめにしたりで距離を置いた。50mは離れたか。標識に、ここでようやく<鼻曲山>が出てくる。道沿いに左だ。直進がユガテ。ここは左に曲がったが、ちらついていた50m先にオッサンの姿はなかった。ユガテ方面に下ったのだろうか。ここの標識だが、鼻曲山方面とともに<一本杉峠・鼻曲山>となっていて、<桂木観音>も同方向に併記されている。

(山道の一本杉峠。今回は杉林の中の歩きが続き、撮った写真もピンボケがかなり多かった。これもその一つだが、まさかアル中で手が震えているわけではあるまいな)

(手書きで訂正された標識。この先の標識も、手書きの加筆が多かった)

ここが本来の一本杉峠だろう。太い杉の木の下に<一本杉峠・標高490m>とある。ここで道は二分し、右下に下る方向には<北向地蔵>とあった。この辺は古道なんだなと思ったりするが、杉林の中では、その面影も風情もまったくない。ここで、その先の標識に混乱する。<桂木観音4H>を消して2.5Hにし、<鼻曲山2H>が1Hに手書きで直されている。「H」は時間だろう。いずれにしても、大高取山はともかくとして、せめて桂木観音までは行って、あとは帰路に就くつもりでいた。すでに出発から2時間は経過し、顔振峠からは越上山を除けば平坦な道が続いてはいるが、鼻曲山はともかく、帰路予定の折り返しになる桂木観音までさらに2時間半歩きはつらい。今日の歩きは6時間になるかと覚悟をした。若い頃は10時間歩きも平気だった。今はせいぜい長くて4、5時間歩きに徹している。うんざりしたが、実際にはここから鼻曲山までは30分、桂木観音までは1時間45分で済んだ。本来の標識に合わせた時間も、書き直した時間にせよ、先を思えば気分も重くなるわけで、むしろ、時間表示はやめて、距離表示にしてもらいたいものだ。

(笹郷峠というらしい。カイ立場とは?)

(杉林が続き、かなり飽きてきている)

(こんな標識が出てきた)

(乾いているからよいものの、濡れていたら滑りそうだ)

十字路になった。ここから直進が鼻曲山。右は愛宕山、獅子ヶ滝。左は黒山方面とある。手書きで<カイ立場 笹郷峠>とある。ここがそうなのだろう。高原地図で確認すると、愛宕山の北に「ハナモモ(3月下旬は桃源郷)」と記されている。東秩父村の花桃の郷には行ったことはある。気になって帰ってから調べると、毛呂山町滝ノ入の花桃として名所らしい。桃源郷というくらいだから相当なものだろう。忘れなければ行ってみたいものだ。

<これより先 岩場危険>の標識が現れる。まっ、奥武蔵の山だし、岩場とはいってもたいしたものでもあるまいとなめて進んだ。そんな認識とは違って、岩場というよりもでかい石場といった方がよいかもしれないが、尾根は細くなっていて、左右は切れ落ちるほどではない。尖がりは問題はない。その先の丸みのある岩場は雨の日なら滑るだろう。向こうから若い二人連れがやって来て、大石の裾巻きをしていたので、待機しているのも面倒で、石伝いに行けるかなと思ってそのまま行くと、確かに行けた。意外に長く、軽く緊張はした。後で写真を見ると、こんな岩場でも、杉は根強く岩の間から出ていた。地図では、ここに<幕岩>というスポットが記載されている。どれが幕岩だったのかはわからない。

(平穏になったかと思ったら)

(たまに出てくる。もちろん巻ける)

(念願の?鼻曲山山頂)

(展望はこんなもの。風が強くて寒い)

(一気の下りだった。見上げても山容はわからない)

(「急坂注意 ケガ人有」の看板が置かれていた)

岩場は散発的に続く。さして歩きの障害にはならないが、杉が少なくなった分、風通しが良くなり、登り上げると本日の目的地の鼻曲山に到着。ここの周辺だけは杉から解放され、ブナ系の樹が周囲にあって明るい。それなりの感慨はあった。ただ、風がもろに吹きつける。ここでランチでもと思い、菓子パンをザックから取り出すと、とてもじゃないが寒くてじっとしていられない。せめてとアイコスを吸い、水を飲んでさっさと下る。10分もいなかったが、これはこれで満足。今回の目的には至ったのだし。

下りながら、どこが鼻曲がりに見えるのかと見上げたが、この山は岩峰ながらもすっきりした姿を見られることはなく、むしろ<急坂注意>の標識とロープに気をとられていた。麓からは鼻曲がりの姿を確認できるかもしれない。ここで単独のオジサンが登って来た。

(こんなのがあって)

(確かにこうではあるが、前掲の案内板は今回のコースがいかに展望に恵まれていないかを物語っている)

鞍部に至る。振り返っても鼻曲山の姿は確認できなかった。あとはあまり起伏もないようだ。送電線鉄塔を通過。ここには<山々を望む丘>の標識があった。確かに鉄塔を設置した分の杉は伐採されている。さほどの眺望は望むべくもない。どれが何山かは、自分には皆目わからない。ここの送電線、西上武幹線とあるが、比較的に新しいのか、地理院地図には記されていない。ここで昼食でもと思ったが、相変わらず、冷たい風が流れている。やはり、杉林の中に入らないとだめか。

(椎ノ木山。山という感じはなかった)

(ラストの桂木観音へ)

(ようやく杉から解放されたと思った)

(林道に出るのは何回目だい)

(天望峠だった。桂木観音は林道歩きでも行けるようだが、左の道に入る)

椎ノ木山(山名標は「椎木山」になっている)到着。本日ラストのピークだ。陽射しは入り込んではいるが全体に薄暗い。ここでようやく昼食にありつき、アイコスを吸った。展望がない以上は長居するような場所でもない。10分ほど滞在しただけで先に行く。こんな歩きが続くと、何だか歩いていても気が滅入ってくる。

もはや、この先には桂木観音を示す標識しかない。正直のところ助かる。これに大高取山でも併記されていたら気が重くなる。片側が雑木になり、少しは明るくなったところで林道に出た。天望峠かなと思っていたら、やはり、標識には<天望峠>と手書きされている。天望と展望の違いがよくわからぬが、空が見えるから天望なのであって、見渡しができれば展望なのだろう。まさにここからは舗装林道の上の空しか見えない。ということは、林道ができる以前は天望峠すらなかったろう。

(結局は杉になる)

(お稲荷さんがあった)

(桂木峠。やたらとケチをつけるが、峠らしくはない)

(先に行くと)

(こんなところに出た。つまりは居住区である気配)

(帰りはここから黒山方面に行けばいいらしい)

林道を横切って杉林に入ると、今度は標識に<桂木峠>の手書き。標識によれば、ここで毛呂山に下る道が分岐するようだ。進行方向には、桂木観音に<ゆうパークおごせ>が加わった。地図を見れば、ゆうパークは越生町とはいっても毛呂山町に接している。

突然明るくなり、有刺鉄線と畑でもあるのか、網に囲われた間を行くと、また薄暗くなって、左に向けて黒山への標柱。帰り道はここに戻ればよいわけか。細い道だ。ここはそのまま桂木観音に向かった。

(石段を登って)

(仁王様を見て)

(桂木観音堂)

(何やら由緒がありそうな)

(読む気になれない。上の縁起を下に訳しただけのもので、もっと簡潔にまとめたものはないものかと探したがなかった)

(仁王門)

(たたずまいは結構かと思う)

(右の鐘撞堂には気づかなかった)

舗装林道に出ると、観音様の屋根が見えた。下を見れば駐車場に車が数台。その先にはゴルフ場と越生の街並みが見えている。石段を登ると仁王像と観音堂。古刹のようで、解説板には長々とした文章が記されている。読むのも嫌になったが、行基が建立したのだけは理解できた。「観世音の御利益」と「霊場」が気になった。一回りして、大高取山方面に向かう標識を見かけなかったのでほっとした。ここを登って行くのだろうと思ったのは、そちらからハイカーが下って来たからで、標識を見かければ、どうしようか迷うだけのこと。スマホのGPSを見れば、すでに10km以上は歩いていた。ここまでと同じような薄暗い杉林の中を大高取山に行っても、おそらく自己満足で終わりそうだ。それでいて、標識があれば、ここで引き返す気持ちも揺らぐ。その分、帰路の車道歩きが長くなるのはわかりきっている。

(桂木観音展望台の展望写真。これだけでも済むが)

(眺める街並み)

(少しアップして。では下りましょう)

駐車場に下る。ここは桂木観音展望台となっていて、展望写真によれば、越生の街並みとばかりに思っていたのは毛呂山と川越で、その先には東京のビル群とかすかにスカイツリーが見える。ここは毛呂山町の領域だったのか。ハイカーと行楽客が入り乱れている。むしろ、日曜日なのに人が少ないなという気はした。

(先ほどの分岐から)

(もはや何も感じていない)

先ほど確認した黒山への分岐に戻って下る。相変わらずに、追い打ちをかけられたような杉林の中の歩き。もううんざりする気分にもなれない。頭には何もない。脚が痛い。ズック靴にして良かった。登山靴で歩いたらさらに痛くなっていたろう。

(里に出た。梅が咲いていた)

(ここを渡って)

(あたりは梅だらけだった)

(県道に出た。ここからが長いだろうな)

(薬師堂)

(何山かは特定できないが、あそこを歩いたのだろうか。あれほどの起伏は感じなかったが)

(終わりかけのような)

(左から来た。桂木観音に向けての標識はここから入るようになっている)

(地蔵堂。わざわざ立ち止まって寄る人もいるまい)

下りきると梅の樹が盛りに白い花を咲かせている。そして車道。その間、標識はまったく見かけず、入山口であろうはずなのに、ここにもまた標識はない。どこかで見落としたのかもしれない。民家の間に咲く梅を見ながら行くと県道に出た。あとは長い車道歩きだ。薬師堂やら地蔵さんが目に付けば、単調な道のりに変化を加えようと寄り道をしたりするが、歩く距離が減るわけではない。

標識が見えた。左から林道が合流する。その林道に向けて<桂木観音2.4km 大高取山3.5km>とある。やはり、間違いはしていないだろうが、別な道があったようだ。今さらだが、標識歩きをすれば、長い舗装林道歩きを強いられそうだ。

(駐車場に到着。脚が痛かった)

駐車場に到着。車道歩きはほぼ30分。駐車場はあらかたうまっていた。ザックを車に入れ、ベンチに座ってスマホを見てみた。歩行距離は17.6kmとなっていた。これが正当な距離だとして、最近、こんな距離を歩いたことはなかった。2.5kmは車道、林道歩きだったとして、15km近くは杉林の中を長々と歩いていたことになる。起伏はさほどでもなかったから歩けた。感心しながらタバコを吸っていると、ここに車をとめたオジサンが、ここから三滝までどれくらいかかるのかと聞いてきたので、20分くらいでしょう。店が続き、終わると山道風になってすぐに滝ですと答えると、あんぐり顔をして、滝には行かずに戻って行った。よほどに歩くのが嫌な方なのだろう。梅林の見物ついでに行こうとしたのか。そのお気持ちはわかる。東京ナンバーだったし、はるばるここまで来たからにはといった気持ちもあったろう。

帰り道、梅林の脇を通ると、駐車場に入る車が行列になり、園内もまた混んでいた。ご苦労さまです。と思いながらも、3日後に越生梅林見物に来ることになる。

(今回の歩き)

この地図は電子地形図25000(国土地理院)を加工して使用しています(令和元年手続改正により申請適用外)

つまらない歩きの文章とともに、見栄えのしない写真をやたらと掲載して失礼。今回は、鼻曲山よりも桂木観音が気に入ったようだ。

鼻曲山の名前に引き込まれてしまいましたか!

奥武蔵はどこも杉林だらけで、ウンザリされたのは、よ~くわかります。広葉樹が目立つのは、長瀞南岸の小林山周辺と武甲山~ウノタワの稜線部など限られてしまいますね。なので紅葉の綺麗な所が少ないですね。

杉林も最初のうちはしつこいだの、うんざりといった感じでしたが、後半を過ぎると、もう何も感じなくなってしまいました。ただ、こう杉林だらけでは、おもしろいはずのものも、まったくつまらないものになってしまいますね。せめて途中の展望地がもっと欲しいところです。

この3日後に、今回の続きをしようかと、大高取山に行くつもりでいたのですが、起きると、山歩きができるような体調ではないので、越生梅林だけで済ませましたが、入園料400円はともかく、駐車代の500円がもったいないので、無料の役場の駐車場から歩きました。天気がどんよりしていて、7分咲きも見栄えもしませんでした。平日なのに、人だらけで混んでもいたし。福寿草だけは小ぶりながらも楽しめました。

なるほど、広葉樹が目立つのはその程度のエリアですか。山の紅葉ならともかく、里の紅葉を楽しんでもねぇ。

確かに人工林が多くてうんざりというのも分かります

しかしもう飽きたと思っていた奥武蔵のつまらない山にまた行ってみたいと思う今日このごろです

yosiさんは越生に住んでいらしたのですか。じゃ、かなりこの界隈の山には精通されていらっしゃるのでしょうね。それでいて「つまらない山」とおっしゃるのは、何となく納得のいく感じはいたします(笑)。しかしながら、私はそこまでの境地には至っておりませんから、また繰り返しで、人工林の中の歩きは飽きたとはいいながらも、行くでしょう。現に、この3日後に大高取山に行くつもりでいて、朝起きたら、気分がすぐれないので、役場から歩いて梅林だけには行きましたよ。

地元にお住まいだったということでしたら、よくおわかりかとは思いますが、すでに梅は終わりで、桜ですね。越生にはさくらの山公園というのがありますね。ネットの情報ではかなりのように思えますが、今度は、行きはぐれた大高取山とかねて行ってみようかなと思っています。結果として失敗となったら、それはそれでいいのですが。