◎2020年2月23日(日)

駐車場(9:52)……鷹ノ巣山(10:23)……九十九谷分岐(10:49)……観音岩(10:55~11:01)……「ここより馬の瀬」標識・林道(11:35)……黒瀧山不動寺(11:45~12:24)……県道(12:48)……上底瀬不動の滝(12:51)……駐車場(12:57)

昨日の様子からして、施設からの緊急な連絡はなかろうと、義母をディサービスに連れて行ってから南牧村に向かった。目当ては三つほど。黒滝山と富士浅間山(月形山)、そして下仁田の<虻田フクジュソウの里>見物。歩行時間的に六時の迎えは楽勝だし、標準タイム3時間歩きの黒滝山の後の月形山2時間も無理はない。

黒滝山に関しては7年前に四ツ又山と鹿岳に行った帰りに寄ろうとして、地図も持たず、結局、どこをどう歩けばよいのかもわからず、黒瀧山不動尊の周辺をうろついただけのことで、黒滝山という特定の山はなく、一帯が黒滝山であることを知って終わった。その時は帰ってから、その4年前に歩かれていたハイトスさんの記事を拝見しても、今ひとつ登山道の様子がしっくりこなかった。横道に逸れるが、今回の出発直前にハイトスさんの記事を改めて確認しようとして、ハイトスさんが最近、頭部に重症を負っていたことを知った。気になったが、お見舞いコメントは帰ってから入れることにしよう。

さて、南牧村が発行した『なんもくトレッキングガイド』というパンフ地図がある。大分前に南牧村役場から送ってもらっていたのだが、そこで初めて黒滝山の歩き方を知り、いつか改めて行くつもりで延び延びになっていた。こんな家庭事情、福寿草の見頃時期に重なっていなかったらわざわざ行くことはない。しかし、そのパンフを見ても、7年前に自分がどこをどう歩いたかもさっぱり思い出せないでいる。

今回のコースだが、南側からの周回になる。ここには登山者用の専用の駐車場があって、南側の登山口が駐車場から近いので、反時計回りに歩くことにした。後で考えると、一般的な時計回りの歩きの方が恐い思いが軽く済んだような気がする。

駐車場には車がなかった。やはり、西上州の山の人気はアカヤシオの頃だろうか。もしくは、マイナーな山なのか。車から外に出ると昨日よりも強い風が吹いている。この先の様子がわからないので、その時は気にせず、せいぜい、岩場があるかもなと、ゴム鋲の地下タビを履いて出発。スパ地下だと岩に引っかけたら危ない。西上州の山は基本的に岩峰。こんな山でもなだらかで終始するわけはない。ついでながら、ストックでも持っていたら邪魔になりそうなので、本日はノーストック。

(登山口入口。道祖神が置かれている)

(危険そうなところにはトラロープが張られている。ここも沢側は高さはさほどでもないが切れている。)

(涸れた沢を渡る)

道祖神の石碑が置かれた登山口入口。日陰で風もあるからひんやりする。雑然とした斜面をジグザグに登って行くと、トラバース気味になって涸れ沢を渡る。転落防止用のロープが随所に張られている。設置された標識は来た方向に「上底瀬」、向かう方向には「九十九谷」とある。この九十九谷は「つくもだに」とでも読むのか。標識が「黒滝山」ではないので、これでいいのかと少し気になる。

登山道はなかなか尾根に上がろうとしない。というか、地形的に尾根も谷もかなり入り組んで複雑になっている。そもそも、ここが九十九谷の一角なのかもしれない。

(見下ろす。かなり急斜面を登って来た)

(小尾根に乗る。その先に本尾根っぽいのが見えている。その右が鷹ノ巣山ということになる)

(鷹ノ巣山分岐)

かなり急になって小尾根に乗る。急坂はどうにもダメだ。地下タビにせよ登山靴にしても、左足首が曲がらず、どうしても足先だけになってしまい、かかとが地に着かない。不安定な足運びにイライラしてくる。転がっていた太い枝で杖代わりにした。痛いわけではないが、もしかしたら、この状態はもう直らないかもしれないと思うと悲観的になってくる。

上にしっかりした尾根が横切っているのが見えた。あれに乗れば先は安泰かと思いながら登りきると、あっさりと鷹ノ巣山分岐。出発から30分も経っていない。やはりせいぜい3時間歩きの山だ。せっかくだし、右の鷹ノ巣山に登る。標識の左は相変わらず「九十九谷」になっている。トレッキングガイドを見ると、間違い歩きはしていないようだ。杖代わりの枝はもう用事はないので捨てた。

(鷹ノ巣山山頂)

(山頂から)

(方向的には、地図上の幕岩になる)

分岐から一分もかからずに鷹ノ巣山。山名板はない。狭い山頂。周囲にはトラロープが回され、「危険 立入禁止」の看板。かなり下に集落が見え、高度感がある。下が切れているところからして、この山は岩峰のようだ。そそくさと退散。

(何だ楽だなぁと思いながら歩いているが)

(一時的なものだろうが、やはり岩が出てきた。ここは左の岩は歩けないので右下に下る。そこに下底瀬分岐があった)

分岐に下り、気持ち良さげで、西上州の山のイメージを感じさせないような尾根を歩く。危険はまったく感じない。このまま下の不動寺まで行けるかと思っていたが、やはり、岩のゴツゴツが出てきて露岩帯に入った。尾根はヤセ尾根になった。トレッキングガイドに書かれた、南に下る分岐の「下底瀬分岐」の標識の矢印マークには赤の×印が上塗りされている。それでいてロープのガードはない。去年の台風19号の影響かと思ったが、それ以前に印刷されたガイドは「荒れている」となっている。いずれにしても下底瀬から登るには時間もかかるし、廃道近い状況なのだろう。

(こんなのも出てくる)

(振り返って。こうなると高度感も出てくる)

(これは巻き道。巻き道はずっと巻き道ではなく、結局は岩場歩きに戻ってしまう)

(「絶景」から)

(この下一帯が九十九谷かと思う)

露岩帯はあっさりと岩場歩きになった。ロープも出てくる。左下は切れている。右に岩場の巻き道は見えているが、どんな岩場歩きを体験できるものか興味もあって、巻き道は避けて岩道を選ぶ。

岩場には「要注意!!」の看板があり、その脇に手書きマジックで「絶景」と書き込まれている。確かに絶景ではあるが、ここの絶景は左下に落ち込んだ九十九谷の景色だ。落ちたらそのまま労せずに意識を無くして着地できる。細い灌木では身体を押さえてはくれまい。少なくとも150mの高さはある。

(岩に穿たれた窪み)

(また振り返って)

(ここも絶景ということだった。確かに、下を覗き込めば絶景だが、クレヨンしんちゃんにはなりたくない)

巻き道と合流。右下は灌木ヤブになっているので、先は岩の上を歩かざるを得ないようだ。岩には足置き用に穿った窪みがあり、さらにロープも張られているのでさして危険ではないが、痩せた岩稜の上、まして風も強いので緊張をする。そして、ここにも「絶景」の手書き看板。一々、絶景に感動している状況でもなく、自分としてはこの場から早いとこ離れたい。この岩場を歩いていて不安になるのは、先が見えていないことだ。事前予習を少しばかりやったが、垂直に近いハシゴが設置されているようで、もしかしたら、見えていないのはハシゴがあるからなのだろうか。だが、ハシゴ場はここにはなかった。ただの段差。

(岩場はもう終わりかと思った。物足りない気がしないでもない)

(まだ続いていた。備え付けのロープは振られることがあるので使わない方がいいかも)

普通の狭い尾根に戻ったと思ったらまた岩場が続く。高所恐怖症でない方なら平然としていられるだろうが、そうではないから、西上州の山からは自然に離れてしまい、また恐い物見たさにやって来る。この繰り返しだ。ただ、このルートに関しては、もっぱらトレッキングガイド頼りで、深い調べもしていなかったかし、たまたま見たネット記事にはフツーのオバチャンが歩いている姿が写っていた。岩稜帯歩きがあるとは予想外だった。ノドカラになるほどでもないのでまだマシか。そのうちに、右手前方に不動尊の黒い屋根が見えてきた。直線距離としては短い。

(観音岩分岐の石祠)

(観音岩)

こんなのも慣れなのか、そのうちに何も感じなくなった。またかとも思わなくなったところで石祠。ここでゆっくり年号調べでもしたいところだったが、反対側から登って来る複数の話し声が聞こえた。ここは「九十九谷分岐」というところらしい。左は不動寺、右が観音岩。顔を合わせたくないので、そそくさと観音岩に向かう。それは甘かった、複数もまた後ろから付いて来る。どうも息子を含めた三人ファミリー。

(岩の上にある観音像)

(石祠も)

(これでは岩の上に立てない)

(岩からの眺め1)

(その2)

(観音岩からの下り。オバチャンが後ろで「ここ、どうやって下りるのよ」と一人騒ぎをしていた)

(見上げて石祠と観音像)

(左下に赤い屋根。不動寺の建屋だろう)

登りづらい岩場を登って観音岩。観音像と石祠が目についた。ここは狭い。都合4人となると、多勢に無勢で自分の居場所はない。こちらの存在は完全に無視されている。観音様を入れた西上州の山並みを写真に撮りたかったが、どうしても連中の一部が入り込むし、割り込めば危険。ここでがっかりしたのは、後の祭りではあるが、ハイトスさん記事によれば、この観音岩の周囲にズラリと石像が納められていたらしいが、それを見損なってしまったことだ。うざいなぁとさっさと戻ることしか頭になく、じっくりいれば、その記事も思い出し、石仏探しにでも夢中になっていたろう。何とも残念。

分岐に戻りかけると、ファミリーも付いて来た。何だ、失敗したなぁ。図太く居座っていれば良かった。ファミリーは自分が登って来た方向に下って行った。ここで一服と思ったが、一服するほど歩いてもいないし、とにかく風が強くて冷たい。石祠の年代だけ確認する。「明治三申年」と見えたが、帰ってから調べると明治三年は午年。五年が申年だから、五が三に見えただけ。

(観音岩の分岐に戻り見晴台方面へ)

これから行く方向には「見晴台 馬の背」と標識にある。さっきから気になっているハシゴはまだ先なのだろうか。ハシゴで恐ろしい思いをしたのは八幡平の茶釜の滝へのハシゴだった。あそこほぼ垂直で長かった。あれを体験していればたかが知れたハシゴだろうが、長短関わらず苦手ではあるので早いとこ済ませたい気持ちと、興味津々な相反した思いが同居している。

(この大岩を左から攀じ登ろうとしたが)

(きわどい巻きをして)

(見晴台)

ヤセた尾根を下って行くと、左にガマガエルのような形をした大岩が見えた。右下には巻き道とロープが張られている。ここは直登できそうで、それをやろうともしたが、登ってから下りるに下りられない状態になったらとんでもないことになるし、ロープも持ち合わせてはいない。そもそも岩の上がどういうことになっているのか想像がつかない。ここは安全に巻きとなったが、この巻き道そのものが右下は切れかかっていて、ロープに伝って歩くしかなかった。

(こんなのがあって)

(こんなのもあって)

(こちらから登るには恐そうだし、風も強い)

岩を巻くと標識。この岩が見晴台だった。原形をかすかに留めた石仏と御嶽神社の石碑。そして三人組。ヘルメットを付けたオッサンが岩の上に登っていたが、反対側から登るにはいいが、正面からでは恐い。風も強いので自重した。その分、見晴台での展望の満喫は味わえなかった。三人組も時計回りの周回だった。ハシゴの件を尋ねると、先にあるそうだ。女性が言うには、それよりも岩場のトラバースで緊張したとおっしゃっていたが、それが馬の背なのか。

(下って行くと)

(すぐに急になって)

(ハシゴの先端が見えた)

(見下ろす)

(降りてから見上げる)

(今度はこれだ。今回のコースで一番ヒヤヒヤした)

(穴に足をかければいいだけのことだが)

相変わらず細く、部分的にヤセた尾根を下って行くと、岩場が復活し、その先がストーンと落ちている。そして、ここでクサリで結わえたハシゴの上部分が見えた。ハシゴの上に立つ。トラロープも垂れている。垂直までもなくほぼ60~70度か。高さは10mはない。こんなところは一気に下るしかないが、降りている最中よりも、上の狭いスペースで態勢を入れ替え、後ろ向きになって一歩下る時が何とも嫌な気分だった。幸いにも、途中でヒザがガクガクとはならなかった。降りてから見上げると、先の尖った大岩だった。

何だか、この先がごちゃごちゃしている。不動尊に付設された赤い屋根の建屋は間近になってきた。そろりそろりと下りると、今度はクサリ場。岩の横腹を慎重に下る。ここもまた足置きは穿たれている。もしかして、ここが馬の背か? さっきのオバちゃんが緊張したというのはここだろう。ここは、やはり上り使用だろう。下りには不向きかと思う。

(またかいな)

(振り返る。逆光でよくわからない)

ヤレヤレと思ったところで、また先が見えずにハシゴの先が見えた。二つ続いた。一つ目は普通の階段で短い。次のは45度あるかどうかでやや長めでカーブしている。さっきのハシゴよりはマシだ。ここでハシゴと称しているが、あくまでも鉄ハシゴのこと。念のため。

(左下で林道工事)

(ラストのハシゴを振り返って)

(もう終わり)

(林道に出る)

(なるほど。左のコブから右のコブにかけてが馬の背だったのかも)

コースはようやく落ち着いたようだ。左下の林道は工事中なのか重機が置かれている。のんびりした光景だが、この先は相変わらずヤセた岩尾根で、回廊のようになっている。バランスを崩したら、左は死ぬだろうし、右ならかなり下まで落ちて行く。左にクサリの手すりがあるのが救い。これを渡れば、もう終わりの気配。もう転落する心配はあるまい。

すでにハシゴやら階段の数は忘れてしまったが、やはり、最後の階段が終わると、そのまま林道に通じていた。取りあえず黒瀧山不動寺に向かう。林道の合流点には、下って来た方向に向けて「これより馬の背」と記された標識があった。

(ここでようやく七年前の記憶がよみがえった)

林道とは記したが、車が通っている気配はない。もちろん未舗装の広い道。不動寺に向かいながら、<←六車 荒船山→ 黒瀧山不動寺↓>の標識を見た。ここでようやく7年前の記憶が蘇った。ここまで来て、うろちょろしてわけがわからなくて戻っていた。だが、あの時は四ツ又山、鹿岳のついでだったし、ずっと歩いたわけではなく、不動寺まで車で移動だった。余計に記憶も不鮮明の状態だ。せっかくだし不動尊に行くことにしたのだが、当時はまた来ることはあるまいと思っていた。

林道から下りながら、アルコール系のノドを痛めそうな臭いがした。つまりは正露丸のクレゾールの臭い。寒い時期に秩父の浦山あたりで漂っている臭いだ。薪ストーブから出る煙の臭いと思っていたが、まさに、上から見ていた赤い屋根の家屋の煙突から煙が出ていた。

子供の頃、暖房はもっぱら薪ストーブと炭のコタツ、囲炉裏で、風呂は焚き付けに木っ端を使って、あとは石炭だった。学校でもまた石炭ストーブで、毎週交代でストーブ係が決まっていた。火付けだけは小使いさんがやっていた。この石炭の臭いが、オレは大好きだった。社宅住まいだったから、秋になると会社から薪が大量に支給された。薪用は短い丸太で、その先は各家での薪割り。小学校の高学年あたりから、父を手伝ってマサカリで薪割りをしては一冬分を物置に積んでいた。なぜか、子供心に、これは何の木なんてことは考えない。今思えば、クヌギやコナラだったような気がするが、こんなクレゾール系の煙の臭いはしなかった。極度に寒い時は、焚く薪も多く、ブリキのストーブ自体が赤くなるくらいだったから、臭いは消されたのか。

(黒瀧山不動寺にて1。車が邪魔だった。ここではだれとも会わなかった)

(黒瀧山不動寺にて2。稲含山とあった)

(黒瀧山不動寺にて3)

(黒瀧山不動寺にて4)

(黒瀧山不動寺にて5)

(黒瀧山不動寺にて6)

(黒瀧山不動寺にて7。葵の御紋と菊の紋章)

(黒瀧山不動寺にて8。水は流れていない)

(黒瀧山不動寺にて9。ここも水はないと思ったが)

(黒瀧山不動寺にて10。水しぶきだけは見えた)

(黒瀧山不動寺にて11)

どうでもいい話だった。ということで、黒瀧山不動寺を改めて回ることになる。ここの寺を一回りし、外れのベンチに腰かけて、菓子パンを食べて、初めての一服。もう風はなくなり、陽だまりでポカポカしている。予定は、この後は月形山なのだが、歩き出しから2時間程度のものの、精神的な疲れを感じた。もういいか。短時間で久しぶりに楽しめたし。あとは下仁田のフクジュソウの里だけでいいだろう。もう一服つけて林道に戻る。

(これから登るのか。山中で出会ったのはこれで8名)

(林道はボコボコになっていた)

(集落が見えてきた)

(豚舎)

(上の登山口)

(不動の滝へ)

(不動様)

(不動の滝)

(遅い紅葉なのか早過ぎる紅葉なのか)

(古い里のようだ)

(フキノトウ。秋田ではバッケと呼んでいたが、珍しくもなく、食用にする人はまずいなかった)

林道下り。工事現場は新しい林道を造っているのか、もしくは崩壊したのを修復なのかはどうもわからない。二軒の養豚小屋を通過。丸々と太ったブタが豚舎で寝そべったり、水を飲んでいた。そして集落を通過して県道に出た。

せめて、駐車場に戻るまでの間に、滝を二つ見るつもりでいた。弁天の滝と不動の滝。だが、林道の脇を流れる沢の水はほとんどないに等しい。少し奥に行く弁天の滝は後回しにし、不動の滝(上底瀬不動の滝)に寄る。やはり、水はチョロチョロで、ホースもむき出しに下っていて、滝の風情は皆無。弁天の滝に行くまでもないようだ。

(駐車場に到着。もう一台はあの二人組のだろうか。今回は短い歩きのわりには写真が多過ぎたか)

駐車場には自分の車以外に一台増えていた。一時やんでいた風がまた出てきた。少しばかり汗ばんだ身体には冷たく感じる。さっさと履物だけ替えて、車の中で一服した。

今日のコースは前述のように標準三時間。ほぼコースタイムで歩いたが、不動尊巡りで40分はとった。ということは、実際の歩きは二時間半くらいのものだったろう。

(黒滝山の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

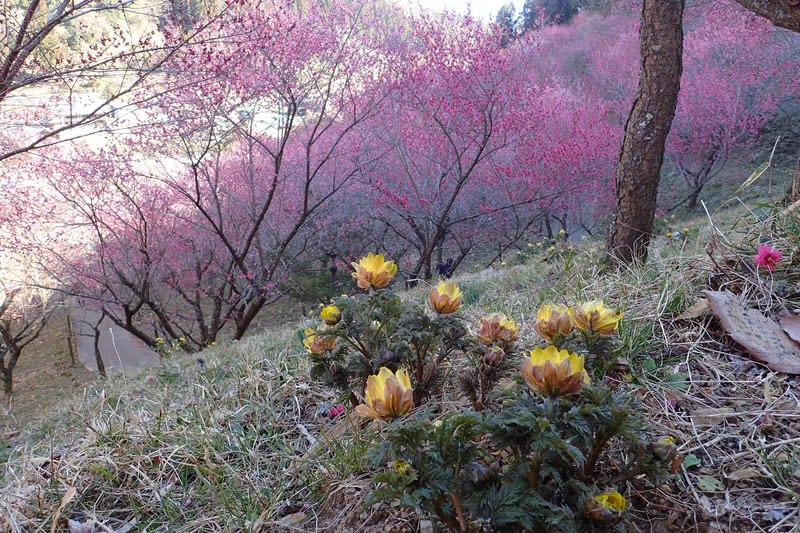

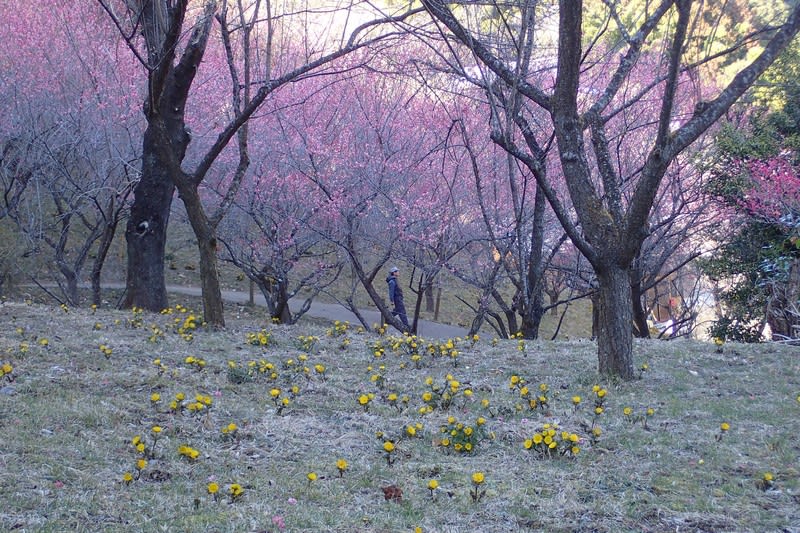

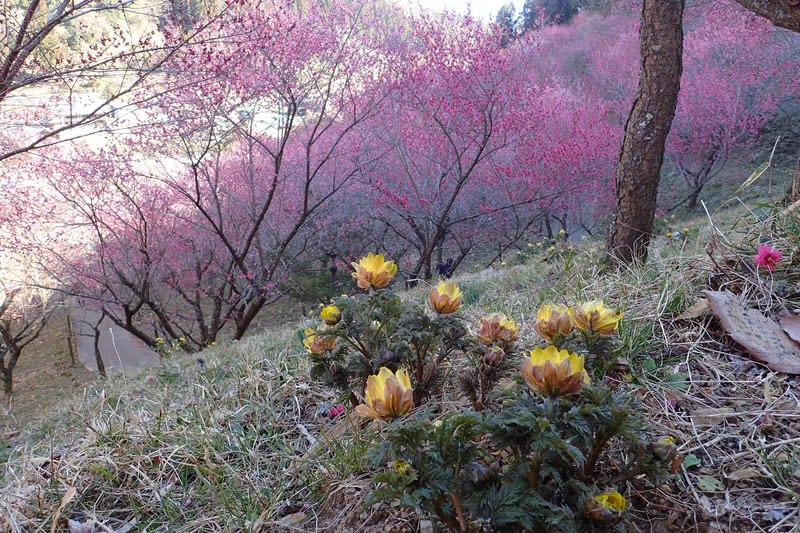

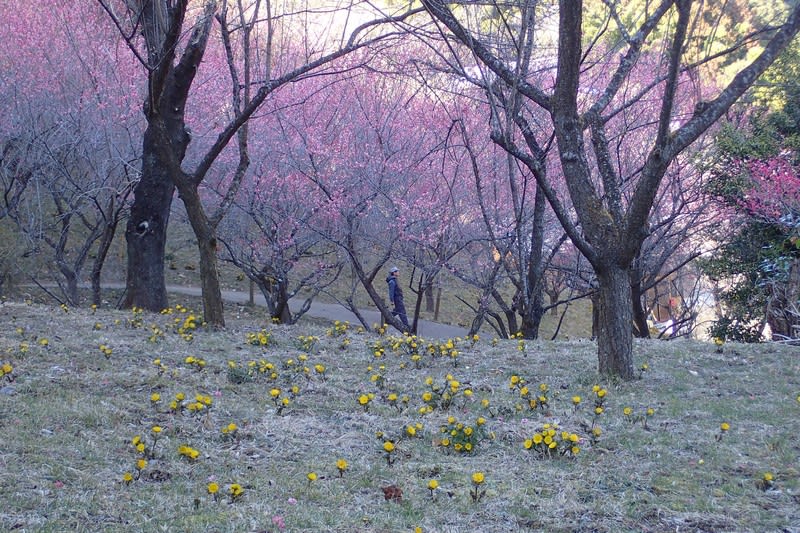

【下仁田・虻田フクジュソウの里】

下仁田のフクジュソウの里には車で15分かからずに着いた。ずっと前を走っていた車はとちぎナンバーで、これも福寿草見物だろう。いきなり目に入ったのが第三駐車場で、よほどにここに置こうかと思ったが、もう少し先の第二も空いていたので、こちらに車を入れた。とちぎナンバーはさっさと第三。心配するまでもなく、園の入口にある第一は空いていた。

地元らしき素人楽団が何やら演奏をしている。何かイベントがあるわけでもなく、これは盛り上げの演出だろう。

入園料のことは事前に知ってはいた。「協力費」として300円。任意というわけではなく、入口があって、払わずにはいられない状況になっている。300円を出したら「お一人?」と聞かれた。純粋な協力金なら、そういった聞き方はまずいのではないのか。税金対策なのかどうかは知らない。ポスターがあった。「妙義山麓 福寿草の里 福寿草まつり」とあった。山と高原地図には「フクジュソウの里」とある。こんなことどうでもよいことだが、漢字とカタカナの使い分け、いずれかに統一してもらいたい。こんなことには几帳面になってしまう。

前置きはともかく、昨日の上神梅の福寿草畑とは随分と違う。ここは山の斜面になっていて、その中に歩道が通っている。ゆっくり見られたし、紅梅が交じっているのが何とも言えない。そして、福寿草は雑然と植わっている。ここの福寿草も黄色だけで、秩父紅はないが、自生である以上はないものねだり以外の何ものでもない。

ここも余計なことは記さず、写真の羅列に留めよう。福寿草見物が三回続いた。もうそろそろおしまいにしていいか。

帰路は一般道でいいかと、ナビをセットすると、なぜか安中経由になってしまった。その安中で、すごいものを見た。雑木林から花粉が噴き出していた。風も強いし、土煙かと思ったほどだ。あれでは、確かに花粉症の人はつらかろう。運転しながらつい写真を撮ってしまった。

(派手に飛んでいた)

駐車場(9:52)……鷹ノ巣山(10:23)……九十九谷分岐(10:49)……観音岩(10:55~11:01)……「ここより馬の瀬」標識・林道(11:35)……黒瀧山不動寺(11:45~12:24)……県道(12:48)……上底瀬不動の滝(12:51)……駐車場(12:57)

昨日の様子からして、施設からの緊急な連絡はなかろうと、義母をディサービスに連れて行ってから南牧村に向かった。目当ては三つほど。黒滝山と富士浅間山(月形山)、そして下仁田の<虻田フクジュソウの里>見物。歩行時間的に六時の迎えは楽勝だし、標準タイム3時間歩きの黒滝山の後の月形山2時間も無理はない。

黒滝山に関しては7年前に四ツ又山と鹿岳に行った帰りに寄ろうとして、地図も持たず、結局、どこをどう歩けばよいのかもわからず、黒瀧山不動尊の周辺をうろついただけのことで、黒滝山という特定の山はなく、一帯が黒滝山であることを知って終わった。その時は帰ってから、その4年前に歩かれていたハイトスさんの記事を拝見しても、今ひとつ登山道の様子がしっくりこなかった。横道に逸れるが、今回の出発直前にハイトスさんの記事を改めて確認しようとして、ハイトスさんが最近、頭部に重症を負っていたことを知った。気になったが、お見舞いコメントは帰ってから入れることにしよう。

さて、南牧村が発行した『なんもくトレッキングガイド』というパンフ地図がある。大分前に南牧村役場から送ってもらっていたのだが、そこで初めて黒滝山の歩き方を知り、いつか改めて行くつもりで延び延びになっていた。こんな家庭事情、福寿草の見頃時期に重なっていなかったらわざわざ行くことはない。しかし、そのパンフを見ても、7年前に自分がどこをどう歩いたかもさっぱり思い出せないでいる。

今回のコースだが、南側からの周回になる。ここには登山者用の専用の駐車場があって、南側の登山口が駐車場から近いので、反時計回りに歩くことにした。後で考えると、一般的な時計回りの歩きの方が恐い思いが軽く済んだような気がする。

駐車場には車がなかった。やはり、西上州の山の人気はアカヤシオの頃だろうか。もしくは、マイナーな山なのか。車から外に出ると昨日よりも強い風が吹いている。この先の様子がわからないので、その時は気にせず、せいぜい、岩場があるかもなと、ゴム鋲の地下タビを履いて出発。スパ地下だと岩に引っかけたら危ない。西上州の山は基本的に岩峰。こんな山でもなだらかで終始するわけはない。ついでながら、ストックでも持っていたら邪魔になりそうなので、本日はノーストック。

(登山口入口。道祖神が置かれている)

(危険そうなところにはトラロープが張られている。ここも沢側は高さはさほどでもないが切れている。)

(涸れた沢を渡る)

道祖神の石碑が置かれた登山口入口。日陰で風もあるからひんやりする。雑然とした斜面をジグザグに登って行くと、トラバース気味になって涸れ沢を渡る。転落防止用のロープが随所に張られている。設置された標識は来た方向に「上底瀬」、向かう方向には「九十九谷」とある。この九十九谷は「つくもだに」とでも読むのか。標識が「黒滝山」ではないので、これでいいのかと少し気になる。

登山道はなかなか尾根に上がろうとしない。というか、地形的に尾根も谷もかなり入り組んで複雑になっている。そもそも、ここが九十九谷の一角なのかもしれない。

(見下ろす。かなり急斜面を登って来た)

(小尾根に乗る。その先に本尾根っぽいのが見えている。その右が鷹ノ巣山ということになる)

(鷹ノ巣山分岐)

かなり急になって小尾根に乗る。急坂はどうにもダメだ。地下タビにせよ登山靴にしても、左足首が曲がらず、どうしても足先だけになってしまい、かかとが地に着かない。不安定な足運びにイライラしてくる。転がっていた太い枝で杖代わりにした。痛いわけではないが、もしかしたら、この状態はもう直らないかもしれないと思うと悲観的になってくる。

上にしっかりした尾根が横切っているのが見えた。あれに乗れば先は安泰かと思いながら登りきると、あっさりと鷹ノ巣山分岐。出発から30分も経っていない。やはりせいぜい3時間歩きの山だ。せっかくだし、右の鷹ノ巣山に登る。標識の左は相変わらず「九十九谷」になっている。トレッキングガイドを見ると、間違い歩きはしていないようだ。杖代わりの枝はもう用事はないので捨てた。

(鷹ノ巣山山頂)

(山頂から)

(方向的には、地図上の幕岩になる)

分岐から一分もかからずに鷹ノ巣山。山名板はない。狭い山頂。周囲にはトラロープが回され、「危険 立入禁止」の看板。かなり下に集落が見え、高度感がある。下が切れているところからして、この山は岩峰のようだ。そそくさと退散。

(何だ楽だなぁと思いながら歩いているが)

(一時的なものだろうが、やはり岩が出てきた。ここは左の岩は歩けないので右下に下る。そこに下底瀬分岐があった)

分岐に下り、気持ち良さげで、西上州の山のイメージを感じさせないような尾根を歩く。危険はまったく感じない。このまま下の不動寺まで行けるかと思っていたが、やはり、岩のゴツゴツが出てきて露岩帯に入った。尾根はヤセ尾根になった。トレッキングガイドに書かれた、南に下る分岐の「下底瀬分岐」の標識の矢印マークには赤の×印が上塗りされている。それでいてロープのガードはない。去年の台風19号の影響かと思ったが、それ以前に印刷されたガイドは「荒れている」となっている。いずれにしても下底瀬から登るには時間もかかるし、廃道近い状況なのだろう。

(こんなのも出てくる)

(振り返って。こうなると高度感も出てくる)

(これは巻き道。巻き道はずっと巻き道ではなく、結局は岩場歩きに戻ってしまう)

(「絶景」から)

(この下一帯が九十九谷かと思う)

露岩帯はあっさりと岩場歩きになった。ロープも出てくる。左下は切れている。右に岩場の巻き道は見えているが、どんな岩場歩きを体験できるものか興味もあって、巻き道は避けて岩道を選ぶ。

岩場には「要注意!!」の看板があり、その脇に手書きマジックで「絶景」と書き込まれている。確かに絶景ではあるが、ここの絶景は左下に落ち込んだ九十九谷の景色だ。落ちたらそのまま労せずに意識を無くして着地できる。細い灌木では身体を押さえてはくれまい。少なくとも150mの高さはある。

(岩に穿たれた窪み)

(また振り返って)

(ここも絶景ということだった。確かに、下を覗き込めば絶景だが、クレヨンしんちゃんにはなりたくない)

巻き道と合流。右下は灌木ヤブになっているので、先は岩の上を歩かざるを得ないようだ。岩には足置き用に穿った窪みがあり、さらにロープも張られているのでさして危険ではないが、痩せた岩稜の上、まして風も強いので緊張をする。そして、ここにも「絶景」の手書き看板。一々、絶景に感動している状況でもなく、自分としてはこの場から早いとこ離れたい。この岩場を歩いていて不安になるのは、先が見えていないことだ。事前予習を少しばかりやったが、垂直に近いハシゴが設置されているようで、もしかしたら、見えていないのはハシゴがあるからなのだろうか。だが、ハシゴ場はここにはなかった。ただの段差。

(岩場はもう終わりかと思った。物足りない気がしないでもない)

(まだ続いていた。備え付けのロープは振られることがあるので使わない方がいいかも)

普通の狭い尾根に戻ったと思ったらまた岩場が続く。高所恐怖症でない方なら平然としていられるだろうが、そうではないから、西上州の山からは自然に離れてしまい、また恐い物見たさにやって来る。この繰り返しだ。ただ、このルートに関しては、もっぱらトレッキングガイド頼りで、深い調べもしていなかったかし、たまたま見たネット記事にはフツーのオバチャンが歩いている姿が写っていた。岩稜帯歩きがあるとは予想外だった。ノドカラになるほどでもないのでまだマシか。そのうちに、右手前方に不動尊の黒い屋根が見えてきた。直線距離としては短い。

(観音岩分岐の石祠)

(観音岩)

こんなのも慣れなのか、そのうちに何も感じなくなった。またかとも思わなくなったところで石祠。ここでゆっくり年号調べでもしたいところだったが、反対側から登って来る複数の話し声が聞こえた。ここは「九十九谷分岐」というところらしい。左は不動寺、右が観音岩。顔を合わせたくないので、そそくさと観音岩に向かう。それは甘かった、複数もまた後ろから付いて来る。どうも息子を含めた三人ファミリー。

(岩の上にある観音像)

(石祠も)

(これでは岩の上に立てない)

(岩からの眺め1)

(その2)

(観音岩からの下り。オバチャンが後ろで「ここ、どうやって下りるのよ」と一人騒ぎをしていた)

(見上げて石祠と観音像)

(左下に赤い屋根。不動寺の建屋だろう)

登りづらい岩場を登って観音岩。観音像と石祠が目についた。ここは狭い。都合4人となると、多勢に無勢で自分の居場所はない。こちらの存在は完全に無視されている。観音様を入れた西上州の山並みを写真に撮りたかったが、どうしても連中の一部が入り込むし、割り込めば危険。ここでがっかりしたのは、後の祭りではあるが、ハイトスさん記事によれば、この観音岩の周囲にズラリと石像が納められていたらしいが、それを見損なってしまったことだ。うざいなぁとさっさと戻ることしか頭になく、じっくりいれば、その記事も思い出し、石仏探しにでも夢中になっていたろう。何とも残念。

分岐に戻りかけると、ファミリーも付いて来た。何だ、失敗したなぁ。図太く居座っていれば良かった。ファミリーは自分が登って来た方向に下って行った。ここで一服と思ったが、一服するほど歩いてもいないし、とにかく風が強くて冷たい。石祠の年代だけ確認する。「明治三申年」と見えたが、帰ってから調べると明治三年は午年。五年が申年だから、五が三に見えただけ。

(観音岩の分岐に戻り見晴台方面へ)

これから行く方向には「見晴台 馬の背」と標識にある。さっきから気になっているハシゴはまだ先なのだろうか。ハシゴで恐ろしい思いをしたのは八幡平の茶釜の滝へのハシゴだった。あそこほぼ垂直で長かった。あれを体験していればたかが知れたハシゴだろうが、長短関わらず苦手ではあるので早いとこ済ませたい気持ちと、興味津々な相反した思いが同居している。

(この大岩を左から攀じ登ろうとしたが)

(きわどい巻きをして)

(見晴台)

ヤセた尾根を下って行くと、左にガマガエルのような形をした大岩が見えた。右下には巻き道とロープが張られている。ここは直登できそうで、それをやろうともしたが、登ってから下りるに下りられない状態になったらとんでもないことになるし、ロープも持ち合わせてはいない。そもそも岩の上がどういうことになっているのか想像がつかない。ここは安全に巻きとなったが、この巻き道そのものが右下は切れかかっていて、ロープに伝って歩くしかなかった。

(こんなのがあって)

(こんなのもあって)

(こちらから登るには恐そうだし、風も強い)

岩を巻くと標識。この岩が見晴台だった。原形をかすかに留めた石仏と御嶽神社の石碑。そして三人組。ヘルメットを付けたオッサンが岩の上に登っていたが、反対側から登るにはいいが、正面からでは恐い。風も強いので自重した。その分、見晴台での展望の満喫は味わえなかった。三人組も時計回りの周回だった。ハシゴの件を尋ねると、先にあるそうだ。女性が言うには、それよりも岩場のトラバースで緊張したとおっしゃっていたが、それが馬の背なのか。

(下って行くと)

(すぐに急になって)

(ハシゴの先端が見えた)

(見下ろす)

(降りてから見上げる)

(今度はこれだ。今回のコースで一番ヒヤヒヤした)

(穴に足をかければいいだけのことだが)

相変わらず細く、部分的にヤセた尾根を下って行くと、岩場が復活し、その先がストーンと落ちている。そして、ここでクサリで結わえたハシゴの上部分が見えた。ハシゴの上に立つ。トラロープも垂れている。垂直までもなくほぼ60~70度か。高さは10mはない。こんなところは一気に下るしかないが、降りている最中よりも、上の狭いスペースで態勢を入れ替え、後ろ向きになって一歩下る時が何とも嫌な気分だった。幸いにも、途中でヒザがガクガクとはならなかった。降りてから見上げると、先の尖った大岩だった。

何だか、この先がごちゃごちゃしている。不動尊に付設された赤い屋根の建屋は間近になってきた。そろりそろりと下りると、今度はクサリ場。岩の横腹を慎重に下る。ここもまた足置きは穿たれている。もしかして、ここが馬の背か? さっきのオバちゃんが緊張したというのはここだろう。ここは、やはり上り使用だろう。下りには不向きかと思う。

(またかいな)

(振り返る。逆光でよくわからない)

ヤレヤレと思ったところで、また先が見えずにハシゴの先が見えた。二つ続いた。一つ目は普通の階段で短い。次のは45度あるかどうかでやや長めでカーブしている。さっきのハシゴよりはマシだ。ここでハシゴと称しているが、あくまでも鉄ハシゴのこと。念のため。

(左下で林道工事)

(ラストのハシゴを振り返って)

(もう終わり)

(林道に出る)

(なるほど。左のコブから右のコブにかけてが馬の背だったのかも)

コースはようやく落ち着いたようだ。左下の林道は工事中なのか重機が置かれている。のんびりした光景だが、この先は相変わらずヤセた岩尾根で、回廊のようになっている。バランスを崩したら、左は死ぬだろうし、右ならかなり下まで落ちて行く。左にクサリの手すりがあるのが救い。これを渡れば、もう終わりの気配。もう転落する心配はあるまい。

すでにハシゴやら階段の数は忘れてしまったが、やはり、最後の階段が終わると、そのまま林道に通じていた。取りあえず黒瀧山不動寺に向かう。林道の合流点には、下って来た方向に向けて「これより馬の背」と記された標識があった。

(ここでようやく七年前の記憶がよみがえった)

林道とは記したが、車が通っている気配はない。もちろん未舗装の広い道。不動寺に向かいながら、<←六車 荒船山→ 黒瀧山不動寺↓>の標識を見た。ここでようやく7年前の記憶が蘇った。ここまで来て、うろちょろしてわけがわからなくて戻っていた。だが、あの時は四ツ又山、鹿岳のついでだったし、ずっと歩いたわけではなく、不動寺まで車で移動だった。余計に記憶も不鮮明の状態だ。せっかくだし不動尊に行くことにしたのだが、当時はまた来ることはあるまいと思っていた。

林道から下りながら、アルコール系のノドを痛めそうな臭いがした。つまりは正露丸のクレゾールの臭い。寒い時期に秩父の浦山あたりで漂っている臭いだ。薪ストーブから出る煙の臭いと思っていたが、まさに、上から見ていた赤い屋根の家屋の煙突から煙が出ていた。

子供の頃、暖房はもっぱら薪ストーブと炭のコタツ、囲炉裏で、風呂は焚き付けに木っ端を使って、あとは石炭だった。学校でもまた石炭ストーブで、毎週交代でストーブ係が決まっていた。火付けだけは小使いさんがやっていた。この石炭の臭いが、オレは大好きだった。社宅住まいだったから、秋になると会社から薪が大量に支給された。薪用は短い丸太で、その先は各家での薪割り。小学校の高学年あたりから、父を手伝ってマサカリで薪割りをしては一冬分を物置に積んでいた。なぜか、子供心に、これは何の木なんてことは考えない。今思えば、クヌギやコナラだったような気がするが、こんなクレゾール系の煙の臭いはしなかった。極度に寒い時は、焚く薪も多く、ブリキのストーブ自体が赤くなるくらいだったから、臭いは消されたのか。

(黒瀧山不動寺にて1。車が邪魔だった。ここではだれとも会わなかった)

(黒瀧山不動寺にて2。稲含山とあった)

(黒瀧山不動寺にて3)

(黒瀧山不動寺にて4)

(黒瀧山不動寺にて5)

(黒瀧山不動寺にて6)

(黒瀧山不動寺にて7。葵の御紋と菊の紋章)

(黒瀧山不動寺にて8。水は流れていない)

(黒瀧山不動寺にて9。ここも水はないと思ったが)

(黒瀧山不動寺にて10。水しぶきだけは見えた)

(黒瀧山不動寺にて11)

どうでもいい話だった。ということで、黒瀧山不動寺を改めて回ることになる。ここの寺を一回りし、外れのベンチに腰かけて、菓子パンを食べて、初めての一服。もう風はなくなり、陽だまりでポカポカしている。予定は、この後は月形山なのだが、歩き出しから2時間程度のものの、精神的な疲れを感じた。もういいか。短時間で久しぶりに楽しめたし。あとは下仁田のフクジュソウの里だけでいいだろう。もう一服つけて林道に戻る。

(これから登るのか。山中で出会ったのはこれで8名)

(林道はボコボコになっていた)

(集落が見えてきた)

(豚舎)

(上の登山口)

(不動の滝へ)

(不動様)

(不動の滝)

(遅い紅葉なのか早過ぎる紅葉なのか)

(古い里のようだ)

(フキノトウ。秋田ではバッケと呼んでいたが、珍しくもなく、食用にする人はまずいなかった)

林道下り。工事現場は新しい林道を造っているのか、もしくは崩壊したのを修復なのかはどうもわからない。二軒の養豚小屋を通過。丸々と太ったブタが豚舎で寝そべったり、水を飲んでいた。そして集落を通過して県道に出た。

せめて、駐車場に戻るまでの間に、滝を二つ見るつもりでいた。弁天の滝と不動の滝。だが、林道の脇を流れる沢の水はほとんどないに等しい。少し奥に行く弁天の滝は後回しにし、不動の滝(上底瀬不動の滝)に寄る。やはり、水はチョロチョロで、ホースもむき出しに下っていて、滝の風情は皆無。弁天の滝に行くまでもないようだ。

(駐車場に到着。もう一台はあの二人組のだろうか。今回は短い歩きのわりには写真が多過ぎたか)

駐車場には自分の車以外に一台増えていた。一時やんでいた風がまた出てきた。少しばかり汗ばんだ身体には冷たく感じる。さっさと履物だけ替えて、車の中で一服した。

今日のコースは前述のように標準三時間。ほぼコースタイムで歩いたが、不動尊巡りで40分はとった。ということは、実際の歩きは二時間半くらいのものだったろう。

(黒滝山の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

【下仁田・虻田フクジュソウの里】

下仁田のフクジュソウの里には車で15分かからずに着いた。ずっと前を走っていた車はとちぎナンバーで、これも福寿草見物だろう。いきなり目に入ったのが第三駐車場で、よほどにここに置こうかと思ったが、もう少し先の第二も空いていたので、こちらに車を入れた。とちぎナンバーはさっさと第三。心配するまでもなく、園の入口にある第一は空いていた。

地元らしき素人楽団が何やら演奏をしている。何かイベントがあるわけでもなく、これは盛り上げの演出だろう。

入園料のことは事前に知ってはいた。「協力費」として300円。任意というわけではなく、入口があって、払わずにはいられない状況になっている。300円を出したら「お一人?」と聞かれた。純粋な協力金なら、そういった聞き方はまずいのではないのか。税金対策なのかどうかは知らない。ポスターがあった。「妙義山麓 福寿草の里 福寿草まつり」とあった。山と高原地図には「フクジュソウの里」とある。こんなことどうでもよいことだが、漢字とカタカナの使い分け、いずれかに統一してもらいたい。こんなことには几帳面になってしまう。

前置きはともかく、昨日の上神梅の福寿草畑とは随分と違う。ここは山の斜面になっていて、その中に歩道が通っている。ゆっくり見られたし、紅梅が交じっているのが何とも言えない。そして、福寿草は雑然と植わっている。ここの福寿草も黄色だけで、秩父紅はないが、自生である以上はないものねだり以外の何ものでもない。

ここも余計なことは記さず、写真の羅列に留めよう。福寿草見物が三回続いた。もうそろそろおしまいにしていいか。

帰路は一般道でいいかと、ナビをセットすると、なぜか安中経由になってしまった。その安中で、すごいものを見た。雑木林から花粉が噴き出していた。風も強いし、土煙かと思ったほどだ。あれでは、確かに花粉症の人はつらかろう。運転しながらつい写真を撮ってしまった。

(派手に飛んでいた)

最後の黄色とピンクに癒されました♪西上州のここはガイド本で出てくる場所で、知っておりましたが、昨年の大雨の影響はまだ残ってるのですね。なかなか足が向かず、少しづつ行くことにしています。幸いながら花粉症にはまだなっていないのですが、今年の暖冬による開花の状態とはどんなでしょう?

ここの黒滝山ですが、みー猫さんあたりが歩くにはもったいないような気もするし、行ってがっかりのパターンになる可能性もありますので、行くようでしたら、黒滝山以外の山も含めた方がよろしいかと思います。どうせ、西上州の山はめったに行かないでしょうし、行くなら複数回分、稼いだ方がよいかもしれません。

今季の暖冬は異常に近いところがありますね。福寿草あたりで感じるのですが、いつもより少なくとも半月は早いかもしれません。これから、急に冷え込むことは予想しにくいし、四月に入れば、早々にアカヤシオの便りも流れてくるのではないですかね。

それはさておき,今回は,一般的な時計回りではなく,反時計回りで歩かれたというワケですネ。確かにその方が,下りで慎重になる場面が多そうだし,加えて23日は,強風だったから,スリリングなお歩きが出来たことでしょう。

ところで,今回は,ゴム鋲の地下タビだったようですが,普通のゴム底と比べてどんなモノなのでしょう?まぁ,スパイクより岩に向いているというのは分かるのですが。

ちなみに,九十九谷に入ると,凄いスラブの光景が広がっているみたいですヨ。まぁ,クライマーの世界なので,一般的ではないのですが。

そうですか。瀑泉さんも黒滝山はご存知でしたか。九十九谷も。その九十九谷ですが、私には初めて聞く地名だったわけですが、雰囲気からしてただの谷間ではないとは思っていました。クライマーの世界でしたか。ただの岩場とは違って、風化しつつある山の岩壁は当然脆いだろうし、まぁ、よくやるわといった感じが私にはしますね。

いずれにせよ、黒滝山の私の歩いたコースは、九十九谷がある以上、歩くにはあれしかないといったところですが、一周したら、もういいやといった感じだし、あれがスリリングなキレットなりがもっと長くて、あちこちにでもあればいいのですが、あっという間に終わってしまい、不消化気味に終わるかもしれませんよ。だとすれば、予備の歩き対象の山も用意して出かけた方がよろしいかと思います。

それから、後で知ったことですが、観音岩の先まで行った方の記録を見ました。見た目は、この先は行けないんじゃないのかと思っていましたが、地図の上ではすんなりの尾根になっています。その辺、よく観察しとけばよかったのですが、何せファミリーが邪魔くさくてね。

瀑泉さんにゴム地下の感想を聞かれると、どこまで返答したらいいのか迷うところです。あくまでも気分的なところですね。スパ地下では岩場は危ない。ただの地下ではどうもグリップに不安が残る。となると、ゴム地下といった選択ですが、いずれにしても濡れた岩場では滑るだろうし、どんなものか、決定打ははっきり言ってありません。ただ、凍結のない普通の急斜面には強い。だが、スパ地下には劣る。さりとて、岩場を考慮すればゴム地下しかないんじゃないかといったところです。

遅コメ失礼します。

思い出すにスリリングこの上なしの馬の背ですよね。

自分らは往復したので復路は少し慣れたせいかそれほどではありませんでしたが往路はかなり緊張しましたよ。

風の有無でスリリング度は幅があるでしょうが。

頂上の周辺には石仏が30体ほどあるらしいですが、自分は8体ほど見ただけです。

ゆっくり探せばよかったと後で思った次第です。

今日はあいにくのこんな天気で、雪が積もったらしい赤城の黒檜にでも小黒檜を経由して行くつもりでいましたが、朝起きての天気を眺めてやめました。もっとも、週中から、今日の降水確率は70%で、まぁ無理だろうなとは思っていましたけどね。

さて、黒滝山はあっさりしたものでした。時間が経つと、ヒヤヒヤ歩いたところも何でもなかった感じになってしまう。ただ、今日みたいな天気なら岩も滑るし、かなり危険でしょう。クサリのガードやらロープがなかったら、晴天、無風でもまずは歩けないでしょう。

ハイトスさんの記事を見直し、観音岩の石仏だけは後悔しています。全然、気づかないというか、ファミリーがいたので、そちらの存在がどうもうっとうしくて、早いとこ退散したいという気ばかりありました。あの観音岩を回れたなんてことはちっとも考えもしませんでした。それだけが今回の心残りです。だからといって、いろいろコース取りできるならともかく、私の歩きでせいぜい。時間も短時間では、よほどのことがない限りはもう行くこともないでしょう。