今日は5月5日、端午の節句、こどもの日です。

5月から風炉に変わり、五葉会(七事式の勉強会)と花ゆう会(花月を中心とする勉強会)が新年度に入りました。

それぞれ新しいメンバーが入られて、爽やかな新風を届けてくれそうです。

心新たに七事式や花月の稽古を積みあげていけたら・・・と思っています。

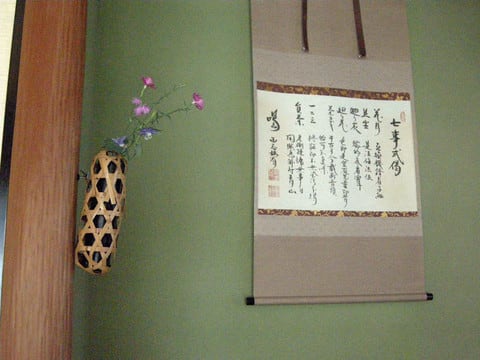

そんな気持ちもあって、床に七事式の偈頌と五月人形を飾りました。

五月人形は、名将が出陣の際に身に着けるとされる、武の七つ道具「弓・矢・刀・剣・甲・冑・戈(ほこ)」を意識して飾ってみました。(思うことは毎年同じで?、前にも似たようなことが書いてありました(トホホ・・・)

(さて・・・勉強だから気を取り直して続けます)

江戸時代の中期、表千家七代・如心斎天然宗左と弟の裏千家八代・又玄斎一燈によって七事式が創定されました。

「七事式」の基本の精神や成り立ちを何度か読んでいるものの難解でして、これを理解し身に着けることは大変難しいのですが、七事式を修練する者として少しでも理解を深めるためにここに記します。

「七事」という言葉にはいろいろ深い意味があるそうです。

七事とは七大事ともいい、中国の周礼(周礼(しゅらい)は、儒家が重視する経書で十三経の一つ、『儀礼』『礼記』と共に三礼の一つ)に国を治めることの要諦を7つ教えています。

即ち、祭祀、朝観、会同、賓客、軍旅、田役、喪荒の大事をいい、これを司る人を七事者といいます。

禅では、禅の修行の基本理念として「七事随身」の教えがあります。

「碧巖録」(正しくは「仏果圓悟禅師碧巖集」)の注釈書に、大智和尚の撰述した「種電抄」12巻があり、その第2巻の「碧巖録」第15則につぎの語句が書かれ、詳細な注釈があるそうです。

具七事随身可以同生同死

(七事を具して身に随えて、以て同生同死すべし)

大智和尚による注釈を要約すると、禅の七事には内ノ七事と、外の七事の2種があり、

内の七事は、禅の修行における精神面の大事を次のように伝えています。

1.大機大用(たいきたいゆう)

2.機瓣迅速(きべんじんそく)

3.語句妙霊(ごくみょうれい)

4.殺活機鋒(さっかつきほう)

5.博学広覧(はくがくこうらん)

6.鍳覚不昧(かんかくふまい)

7.隠顕自在(おんけんじざい)

外の七事とは、禅の修行に必要な調度や用具などの七つ道具です。

1.拄杖(しゅじょう)

2.拂子(ほっす)

3.禅板(ぜんぱん)

4.几案(きあん)

5.如意(にょい)

6.竹箆(しっぺい)

7.木蛇(もくだ)

(正直・・・外の七事の七つ道具ですら禅板・几案などようわからん・・・です。

またまた、気を取り直して続けます)

茶道の「七事式」の創定には、以上の「七事」の教えが基本にあり、特に「七事随身」の精神が基本精神になっていると理解しております。

また、当時の大徳寺・玉林寺の住職・大龍宗丈禅師と、その法嗣で一燈・如心斎の参禅の師であった無学宗衍和尚の助力があり、川上不白、多田宗菊、速水宗達、中村宗哲ら多くの方々が協力して確立されたそうです。

茶道における七事式とは、花月(かげつ)、且座(しゃざ)、廻り炭、茶カブキ、一二三、員茶(かずちゃ)の七つの式です。

無学宗衍和尚がそれらの一つ一つに偈頌をつけられました。(この偈頌が素晴らしい!ですが、またの機会に・・・)

大型連休中ですが、5月1日から七事式の偈頌が書かれた御軸の下で、風炉の初炭、薄茶、濃茶、後炭など基本点前から稽古に精出しています。

暁庵の裏千家茶道教室 前へ 次へ トップへ