躙り口から席入りしました

(つづき)

躙り口から席入りすると、床に「無事」と書かれた御軸、紫野徳禅寺の橘宗義和尚の筆です。

点前座に進むと、仕付け棚に茶入が飾られていて、朝鮮風炉が置かれています。

座が静まると、お詰のYさまが「エッヘン!」と咳払いしました。

(この「エッヘン!」が何とも言えぬ貫録と緊張感があって心に残りました・・・)

襖が開けられ、ご亭主へ裏千家流に「どうぞお入りを」とお声掛けしました。

ご挨拶の後、「都合で初炭を先にさせて頂きます」

炭手前は流派によって一番違いがあって楽しみなのですが、すぐ横なのでしっかり拝見できました。

羽箒(お手製の熊鷹)の置く位置、掃き方など目を皿のようにして見詰めます。

釜は二代長野垤志造の肩霰真形釜、濡れ茶巾でポンポンと叩きながら拭かれていくと、濡れ肌が美しく浮き上がり、立ち上る湯気をうっとり見詰めます(このシーンがいつも待ち遠しく大好きです)。

香合は彫漆俱利(吉田楳堂作)、仄かな薫りが茶室をしずかに満たしていきました。。

最後に熊鷹の小さな羽箒で座履きが行われ、こちらも目を皿のようにして見詰めます。

立礼席に掛けられている古釜(大西定林造)が垂涎ものでした・・・こちらで懐石を頂きました

茶室から腰掛待合の立礼席へ戻り、懐石となりました。

懐石教室に長年通われて修練された懐石はどれも美味しく、3人で舌鼓を打ちながらゆっくり頂戴しました。ごちそうさま!

特に向付(鯵の細造り)、炊き合せ(茄子、南瓜、炒り万願寺)、強肴のイチジク2種(白酢と赤ワイン煮)は早速我が家でも試してみたくなりました。

主菓子も手作り、栗入りの葛まんじゅうと思いましたら、葛ではなく蓮根餅だそうです。程よい甘みが栗の風味とともに口いっぱい広がりました。

ここで待合へ中立し、銅鑼の合図で後座の席入りです。

いよいよ濃茶です。香の薫りが残る茶室へ入ると、床は花に変わっていました。

「屋上庭園に茶花や山野草の鉢がいっぱいあって。管理が大変なの・・・」

と伺っていましたが、7種の秋の花々はすべてその庭園のものだそうです。

ススキ、女郎花、吾亦紅、秋海棠、白萩、藤袴、孔雀草・・・秋の花の優しい彩が茶室を和やかに包みます。

花も素敵でしたが、花入は李朝の筆筒だそうで、古木の味わいに一目ぼれです。

筆筒を花入に・・・という発想もステキでした(写真がないのが残念・・・)。

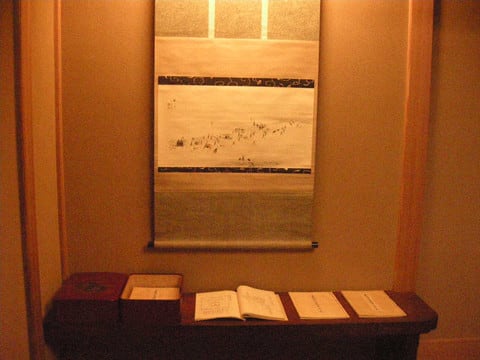

立礼席の床です

(床前に荘られているのは母上様の「遠州流茶書」と書かれた宝物でした)

点前座にはどっしりとした水指、伊賀焼でしょうか?

蓋に割れがありました。

火相も湯相もよろしいようで、濃茶への期待が高まります。

「エッヘン!」を合図に襖が開き、小堀遠州流の濃茶点前が始まりました。

裏千家流との大きな違いは、茶碗の仕込み方です。千鳥茶巾の上に茶筅がさかさまに立てかけられていました。

袱紗の付け方、袱紗捌き、茶入や茶杓の清め方など所作が少しずつ違い、興味深く拝見しました。

濃茶(一滴の翠、小山園)が出され、三角に折った出袱紗(古更紗)が出されました。

茶碗は、落ち着いた色の高麗青磁、外側に陽刻の花模様(蓮花)があり、藤田美術館の菊花天目を思い出しました。

三角に折られた出袱紗の使い方がわからず、裏千家流に古帛紗を出して濃茶を頂戴しました。

少し薄めの濃茶はまろやかな甘みがあり、とても美味しかったです。

・・・ですが、3人分では少ないように思い、遠慮して2口頂いて茶碗を次客へまわすと、

「あのう・・・濃茶が少ないようですが・・・」と次客Fさん。

すると、「どうぞ全部のんでください。またお点ていたしますので・・・」

同じ茶碗でもう一服、濃茶が点てられました。

濃茶茶碗を清めているときに、茶碗の中を人差し指で撫で出したので、もうびっくり!

「あのう~指で何をしているのでしょうか?」と気になってお尋ねしました。

尋ねられた方もびっくりなさったことでしょうが・・・

「指で濃茶がついた茶碗を浄めていました」

一番、流派の違いを感じた瞬間でした。

そんなことをいろいろお尋ねしても嫌な顔一つせずに丁寧にご説明してくださり、心から感謝申し上げます。

菓子銘を名付けることになり、思わず「水琴の秋」が口から出ました。

折しも雨足が強くなり、雨が水琴窟に落ちて響いている音が幽かに聞こえて来たからです。

お茶の様々なサウンドスケープを発見して楽しんでいますが、雨音と水琴窟の響き合いは初めてで、忘れられないシーンです・・・。

吹き抜けの露地と蹲踞・・・台風接近中でした

割れ蓋の伊賀水指(柳下季器造)が水屋へ下げられる時、詰Yさまから「お水指をお尋ねください」と言われたような・・・。

茶席の主のような水指だったので、ずっ~とそこに在るものと思い込んでいました。

水指の蓋はわざと割ったそうで、割れた部分を残して蓋を開ける感性に驚くとともに、とても素敵なご趣向と思いました。

薄茶の時に茜色の塗蓋(川瀬表完作)にお色直しして、再び運び込まれました。

続いて茶碗を3つ重ねて持ち出されたのも、裏千家流の薄茶では無い(濃茶では2碗重ねる「重茶碗」はありますが)ことなのでめずらしく拝見しました。

波文片輪車が描かれた九谷焼の茶碗で薄茶を美味しく頂戴しました。

次客Fさまは平戸焼の染付、詰Yさまは安南の茶碗です。

詰が半東の役目をすると伺っていましたが、詰が点前を交代してご亭主にお点てするのも新しい経験でした。

暁庵の茶事でも何かの折に取り入れたいものです。

雨戸を塩梅すると、待合の採光や障子の景色が変わります

流派の違いの所作や小堀遠州流の仕方が新鮮で刺激的だったり、素敵なご趣向や思い出のあるお道具にうっとりしているうちに、地下室では浦島太郎のように時が過ぎていたのでした。

地上へ戻ると台風24号の襲来でJRが止まるという騒ぎの最中、Fさまに助けられてYさまと3人で家路へ急ぎました。

ご亭主Tさまの茶室披きの茶事へ懸ける思いを十分受け止めることができない正客でしたが、手厚いおもてなしをして頂き、時を忘れるほど心豊かに過ごさせて頂きました。厚く御礼申し上げます。

また、炉の時期にお招きくださると超嬉しい!です。

茶室披きの茶事へ招かれて・・・その1へ戻る