辛卯11月2日、「炉開きと口切の会」が和やかに行われました。

毎年、点前や水屋をみんなで分担して行われています。

今年は茶事形式で行われ、先生、客7名、亭主(交代で)、水屋兼懐石2名でした。

茶事次第は、席入、口切、初炭、懐石(点心・煮物椀・八寸)、菓子(粟ぜんざい)、

中立(銅鑼)、濃茶(台天目)、薄茶、退席でした。

席入後、亭主としてお客様と挨拶を交わしました。

正客は大先輩Sさんです。

「おめでとうございます。

口切という大変栄誉なお席にお招き頂きまして、ありがとうございます」

「お出まし頂きまして、ありがとうございます。

今日は口切の大役を仰せつかりました。

一生懸命つとめさせて頂きますので 宜しくお願い申し上げます・・・」

挨拶が終わると、正客より

「何卒お壷の拝見を・・・」と声がかかりました。

床に荘られている壷をかぎ畳を大きく回って取りに行き、

かぎ畳に座り、網、口緒をはずして、勝手付に置きます。

口覆をはずして封印を正し、再び口覆をし、

かぎ畳を大きく回って正客前へ運びだしました。

拝見の間、亭主(私)はかぎ畳に座っています。

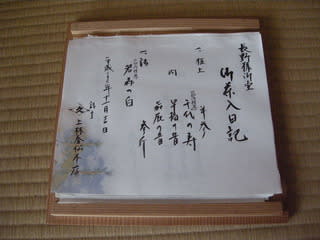

詰が壷を正客へ持っていく頃に席を立ち、水屋から御茶入日記を持って

正客前へ座り、壷の下座へ置き、壷を持ってかぎ畳を大きく回って戻ります。

口覆をはずし壷の封印を改めて、再び口覆をします。

お正客のS先輩より

「お壷は?」

「信楽でございます」

「釉薬の気色を味わい深く拝見させて頂きました。お口覆は?」

「青海波金襴でございます」

「ありがとうございました」

水屋から葉茶上合(はちゃじょうご)一式を運び出し、壷の下座へ置きます。

前畳縁内へ挽家(ひきや)二つを左右同時に出し、

その前に一式のった美濃紙を出します。

挽家の蓋を左右同時に開けて横に置きます。

壷の口覆をはずし、右肩に置きます。

いよいよ、口切です。

(2)へつづく

毎年、点前や水屋をみんなで分担して行われています。

今年は茶事形式で行われ、先生、客7名、亭主(交代で)、水屋兼懐石2名でした。

茶事次第は、席入、口切、初炭、懐石(点心・煮物椀・八寸)、菓子(粟ぜんざい)、

中立(銅鑼)、濃茶(台天目)、薄茶、退席でした。

席入後、亭主としてお客様と挨拶を交わしました。

正客は大先輩Sさんです。

「おめでとうございます。

口切という大変栄誉なお席にお招き頂きまして、ありがとうございます」

「お出まし頂きまして、ありがとうございます。

今日は口切の大役を仰せつかりました。

一生懸命つとめさせて頂きますので 宜しくお願い申し上げます・・・」

挨拶が終わると、正客より

「何卒お壷の拝見を・・・」と声がかかりました。

床に荘られている壷をかぎ畳を大きく回って取りに行き、

かぎ畳に座り、網、口緒をはずして、勝手付に置きます。

口覆をはずして封印を正し、再び口覆をし、

かぎ畳を大きく回って正客前へ運びだしました。

拝見の間、亭主(私)はかぎ畳に座っています。

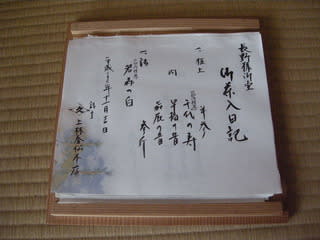

詰が壷を正客へ持っていく頃に席を立ち、水屋から御茶入日記を持って

正客前へ座り、壷の下座へ置き、壷を持ってかぎ畳を大きく回って戻ります。

口覆をはずし壷の封印を改めて、再び口覆をします。

お正客のS先輩より

「お壷は?」

「信楽でございます」

「釉薬の気色を味わい深く拝見させて頂きました。お口覆は?」

「青海波金襴でございます」

「ありがとうございました」

水屋から葉茶上合(はちゃじょうご)一式を運び出し、壷の下座へ置きます。

前畳縁内へ挽家(ひきや)二つを左右同時に出し、

その前に一式のった美濃紙を出します。

挽家の蓋を左右同時に開けて横に置きます。

壷の口覆をはずし、右肩に置きます。

いよいよ、口切です。

(2)へつづく