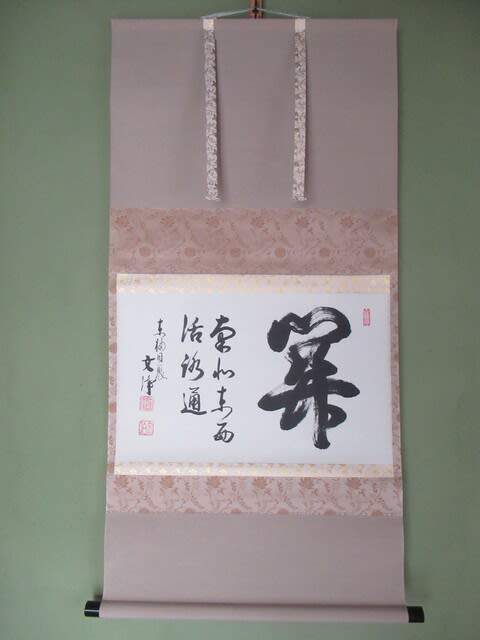

(初稽古のお軸は「関 南北東西活路通」 東福寺・西部文浄師)

ロイヤルパークホテル東京日本橋の耕雲亭

(ビルの5階とは思えない緑豊かな佇まいが素敵です)

暁庵の裏千家茶道教室の初釜を昨年と同様、ロイヤルパークホテル東京日本橋の耕雲亭でN先生のお社中と共催で行います。

耕雲亭の四畳半台目の小間で暁庵社中が濃茶席を、六畳の広間でN先生社中が薄茶席をそれぞれ担当します。

それで初釜に向けて1月11日から稽古を開始し、早速AYさんとKRさんが初稽古にいらっしゃいました。

「台目構えには台子が封じ込められている」(南方録)というS先生のお言葉通リで、濃茶では炉の台子飾りのような点前座の飾りつけです。

先ず点前座の畳の横四分の一、縦は向こうの壁と台目柱まで二分の一の位置に水指を置きますが、ここに台子があると思うとわかりやすいかもしれません。そして中央に茶入を飾っておきます。

今年は炭手前をしないので仕付け棚に薄器を飾ります。

(耕雲亭小間の点前座・・・昨年の初釜の写真です)

茶碗を前に置いて茶道口に座り、襖を開けて濃茶点前が始まりました。いつものように茶碗を運び出し、茶入と置き合わせ、水屋へ下がります(バックで)。茶道口は常に客付きの足で越します。

建水を運び出し、襖を閉め、建水を持って炉の外隅をめざして座りますが、台目座りと言って、炉縁より握りこぶし1個くらい下座へ座ります。この位置はお点前さんの体格などにより多少変わります。

柄杓を構え、建水から蓋置を出して定座へ置き、柄杓を蓋置に置く時、「カッ!」という気合の入った音を出すようにご指導しています。これから眼目の濃茶を練るにあたり、「カッ!」は「喝!」に通じるように思えるからです。

注)禅宗における「喝」は、修行者に対して指導者が叱咤するときに用いられ、言語や文字では表現しにくい絶対の心理を示したり、悟りへの転機を与えたりするために用いられる叫び声とされている。これは間違った考えや迷いに対して叱ったり、励ましたりするときに使用される。

禅宗の修行僧ではありませんが、お茶の神様から「喝! 姿勢を正し、雑念を払い、心を込めてお茶を練るように・・・」という励ましのように聞こえるのです。

しかし、意に叶った良い音を出すのは難しく、これも修練が必要だと思いますが、道具つまり竹の蓋置も重要です。

その昔、敬愛する茶事の師匠は住み込み修行中、「良い音を出したくって、稽古前に早くに水屋へ行って音を出し、竹の蓋置を選ぶことから始めた・・・」そうです。

未熟な私はその意味するところを深く考えずに「へぇ~」と聞き流していたような ・・・自分の思うような結果を出すにはそれなりの努力をしなくては得られない、絶えず自分で考えて努力せよ!喝!・・・という有難い師匠の教えでした。

・・・自分の思うような結果を出すにはそれなりの努力をしなくては得られない、絶えず自分で考えて努力せよ!喝!・・・という有難い師匠の教えでした。

今回、お稽古していて思うことは、コロナ禍の各服点の時期が長すぎて、2人分や3人分の濃茶を練る修練が足りないことです。とりあえず、2人分練って、相客と一緒に自服してもらい、温度、練り加減、量、濃さなどを自己評価してもらいました。

「練り加減は良いと思いますが、もう少し薄いほうが飲みやすいと思いました」

「少しぬるかったので、もっと熱々の濃茶を差し上げたいと思いました」

「これで良いと思ったのですが、飲んでみると量が全く少なかったです」

・・・そうなの。自分で練った濃茶を飲んでみないとわからないので、まずは飲んでもらっています。

・・・そうなの。自分で練った濃茶を飲んでみないとわからないので、まずは飲んでもらっています。

「とても美味しゅうございました。香りも素晴らしく、濃さもお練り加減もほど好く、2人分を全部一人で飲みたいほどでした・・・」

このようなお客様のお声を頂けるように頑張りましょうね。

初釜当日は、きっと心を込めて一生懸命練ってくださることでしょう。今から楽しみ・・・

(「源氏香」心づくしの料理も楽しみ・・・)