昨日(14日)は『吟醸王国しずおか』の撮影で、朝から岡部町の初亀醸造を密着撮影しました。1年ぶりのこの時期の吟醸仕込み撮影です。体調不良が尾を引く中、早朝から寒い酒蔵の撮影は正直、キツかったぁ。カメラマンの成岡さんも、連日徹夜仕事が続いているようで、ちょっとの休憩時間、ソファーに座ったとたんに居眠り。…それでも、昨年10月から、1日も休みなく24時間缶詰め仕事をしている杜氏や蔵人のみなさんを前にすると、しんどいなんて間違っても吐けません。また、黙々と働く彼らを観ていると、こちらのほうも背筋がピンと伸びてきます。酒蔵撮影は、私にとっても禅の修行のようなものかもしれません。

過去ブログでも紹介したとおり、初亀は、今期から杜氏が交代しました。酒銘にもなったベテラン能登杜氏・滝上秀三さんが引退し、京都出身の西原光志さん(35歳)が引き継ぎました。西原さんは滋賀県の酒蔵で能登杜氏のもとで修業をし、同じ能登杜氏である滝上さんに後継者として選ばれて昨年1年間、初亀の滝上さんのもとで杜氏見習いをしました。

過去ブログでも紹介したとおり、初亀は、今期から杜氏が交代しました。酒銘にもなったベテラン能登杜氏・滝上秀三さんが引退し、京都出身の西原光志さん(35歳)が引き継ぎました。西原さんは滋賀県の酒蔵で能登杜氏のもとで修業をし、同じ能登杜氏である滝上さんに後継者として選ばれて昨年1年間、初亀の滝上さんのもとで杜氏見習いをしました。

夏場は京都のショッピングセンターで店舗設備の仕事をし、秋口から京都に妻と幼子を残して蔵入りするという、昔ながらの職人暮らし。西原さんの下で働く蔵人も、掛川出身の榛葉さん(酛屋・39歳)以外の3人―頭の辻村さん(43歳)、釜屋の姫野さん(26歳)、麹屋の青木さん(26歳)は今期から。杜氏の交代によって、蔵のスタッフも一新し、グンと若返りました。

朝7時30分、蒸し米が炊き上がり、麹米に使う蒸し米は少し自然放冷させた後、麹室に引き込みます。今までは機械で冷ましていたそうですが、今期から麹米はレギュラー酒からすべて手作業による自然放冷に。西原杜氏は麹菌の種付け作業を昼前後に行うので、機械を使ったとしても、その後の機械の掃除の手間や時間を考えると、手作業にしたほうがいいとの判断です。

朝7時30分、蒸し米が炊き上がり、麹米に使う蒸し米は少し自然放冷させた後、麹室に引き込みます。今までは機械で冷ましていたそうですが、今期から麹米はレギュラー酒からすべて手作業による自然放冷に。西原杜氏は麹菌の種付け作業を昼前後に行うので、機械を使ったとしても、その後の機械の掃除の手間や時間を考えると、手作業にしたほうがいいとの判断です。

私も、昔、ある酒蔵でひと冬、仕込みを手伝ったことがありますが、アツアツの蒸し米を手でほぐしたり、麹室の中で乾燥した米つぶを手のひらでこすって広げる作業って、皮膚が丈夫じゃないと務まらないんですよね。これに慣れるのがタイヘンでした。

引き続いて麹室での切り返し作業。蔵元の橋本謹嗣さんも、重要な戦力です。「こんな真剣に肉体労働する橋本さんを観るのは初めてです」と冷やかしたところ、「朝10時までは毎日私も蔵人してますよ」とのお応え。

引き続いて麹室での切り返し作業。蔵元の橋本謹嗣さんも、重要な戦力です。「こんな真剣に肉体労働する橋本さんを観るのは初めてです」と冷やかしたところ、「朝10時までは毎日私も蔵人してますよ」とのお応え。

10時からは洗米作業のスタート。これも今期から導入した最新式の全自動洗米機を使い、限定吸水を行います。原料米をいかに効率よく、品質よく洗うかは、その蔵の生産規模や商品構成等によってさまざまな方法が考えられます。「静岡吟醸は洗い(米洗い)に始まり、洗い(酒袋の洗濯)に終わる」と言われ、重要な第一歩である洗米方法を見比べることによって、その蔵の考え方がわかるような気がしていましたが、確かに、これまで撮影した喜久醉とも磯自慢とも違っていました。

10時からは洗米作業のスタート。これも今期から導入した最新式の全自動洗米機を使い、限定吸水を行います。原料米をいかに効率よく、品質よく洗うかは、その蔵の生産規模や商品構成等によってさまざまな方法が考えられます。「静岡吟醸は洗い(米洗い)に始まり、洗い(酒袋の洗濯)に終わる」と言われ、重要な第一歩である洗米方法を見比べることによって、その蔵の考え方がわかるような気がしていましたが、確かに、これまで撮影した喜久醉とも磯自慢とも違っていました。

そして11時過ぎ、13時30分過ぎから、麹菌の種付け作業。腰を曲げての作業は、見た目よりも肉体的にかなりキツイようで、今のところ腰が丈夫の西原さんと青木さんが種振り役。他の蔵人は腰をみんなやられたそうです。見た目は色白でヒョロッとした学者風の西原さんですが、「イオンで鍛えてますから」と体力には自信あり。夏場に巨大ショッピングセンターの陳列棚を設営する肉体労働をこなし、足腰をしっかり鍛えて蔵入りしたようです。

一方、青木さんは昨秋蔵入りするまでごくごく普通のサラリーマンだったそうで、休みなしの労働合宿生活に慣れるまで大変だったとか。西原さんは、ひとつひとつの作業ごとに、こうしようか、とか、どう思う?とか、若い蔵人のモチベーションを大切にするような声かけをしていました。

考えてみれば、自分より年長者が2人、20代の初心者が2人というスタッフを、一年目の杜氏が束ねるというのは、いろいろな意味でプレッシャーも大きいと思います。

そんな新生初亀スタッフに対し、蔵元の橋本さんは「先代の父が、滝上杜氏を招いたのは父が55歳のときでした。奇しくも、自分も55歳。初亀にとって大きな転換期であることは間違いなく、変わることに怖さもあるが、同じくらい、新しいものが生まれる楽しみもある。“守・破・離”という言葉を噛みしめています」としみじみ語ります。

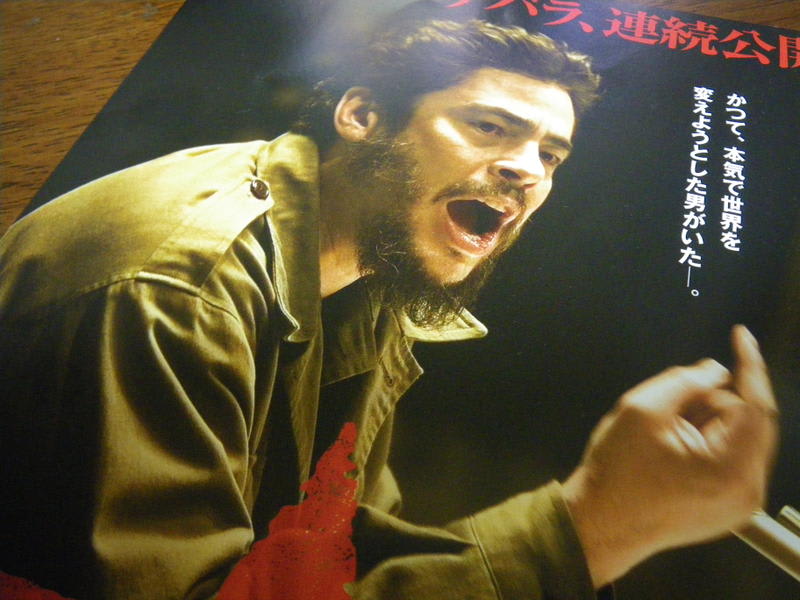

私も、ひとつの蔵が変わろうとしている節目に、カメラを持って立ち会える喜びとその価値を噛みしめながら、彼らの“チェンジ”をしっかり見つめていこうと思っています。