先月24日。千葉市美術館で開催されていた『河井寛次郎と棟方志功』展を会期ギリギリに観てきた。毎度のことだが美術館での展覧会に行くのがいつもギリギリなのでブロガーの方々へのご案内にならない。事後承諾となってしまっている。それにしても千葉市美術館は良い企画展を開催している。浮世絵版画、若冲、蕭白など江戸の奇想絵画、近代版画などの企画展示などに目を見張るものがあるし、地理的にも工房から近いということで見たい企画の時には出向いている。

今回の二人の作家のコラボレーション展は「日本民藝館所蔵品を中心に」とサブタイトルがついている。日本民藝館は民芸運動の創始者として世界的に知られる柳宗悦(1889-1966)が創設し、その考えに賛同し、支えた個人作家の作品が収蔵されている。古陶磁の技法に精通した陶芸家の河井寛次郎(1890-1966)と国際的に評価され活躍した木版画家の棟方志功(1903-1975)は良き協力者として柳を実践面で支えた作家たちだった。そして二人は師弟の関係でもあった。

木版画家、棟方志功と言えば、僕たちの世代と、その上の世代ならば強烈な印象を持っているはずだ。牛乳瓶の底のような分厚い眼鏡をかけ、巨大な版木にしがみ付いて、すれすれに彫刻刀を振り回して制作する姿や、郷里である青森県の「ねぶた祭」で子供のように無邪気に踊る姿、そして独特の津軽弁で自作について熱く語るようすは1960年代から1970年代にかけて、よくテレビ画面で観ることができた。木版画を制作している人の多くが、その人生の中で一度は棟方作品の魅力に憑りつかれたに違いない。

僕も御多分にもれず版画青春期の頃、志功作品に憧れた一人である。1980年代ぐらいまでは美術館やデパートのギャラリーで棟方志功の木版画展がよく開催されていて足繁く通ったものだ。そして毎回その大画面の圧倒的な迫力と彫刻刀を絵筆のように自由自在に走らせるアドリブ表現に打ちのめされて帰ってきた。棟方氏は常に自作の版画を「板画(ばんが)」と名付け、板の上に刀で描いた絵画なのだと語っている。最も憧れるのはこのアドリブの部分で真似をしようと思ってもできるものではない。これまで氏に強く影響された木版画家は数知れずだが大抵「棟方調」に陥ってしまい乗り越えることができなくなるようだ。この表現にはそうしたアニミズム的な魔力が内包されているのだ。1960年代から1970年代にかけて棟方氏の大規模な回顧展がアメリカの美術館や大手ギャラリーで続けて開催された。その時に作品を観た当時のアメリカの現代美術の大家で抽象表現主義の画家であるウィレム・デ・クーニング(1904-1997)が「ムナカタの版画作品には我々が今、表現しようとしていることに共通したものを感じる」という意味のことを語ったという有名なエピソードがある。確かにデ・クーニングの初期のエナメルと油彩でキャンバスに描かれたモノクロームの抽象絵画(画像を下に掲載した)などはある時期の志功作品との類似性を見いだすことができる。そして二番目に憧れることはその膨大な作品数である。ちなみにピカソが素描や陶芸なども含めて生涯に残した作品数が約5万点と言われているが、志功の作品はその数ではるかに上回っているのだと言われている。おそらく起きている時間帯はすべてを制作に費やしていたのだろう。それも猛烈なスピードで情熱的に。あの小さな体のいったいどこにそんなにすごいパワーがあるのだろうか。

今回の展示内容に戻ろう。河井氏の古典技法と現代的な感性が融合したような陶芸作品も素晴らしかった。だが、どうしても版画制作者としては志功作品に目がいってしまう。そして志功がその生涯の師とした河井寛次郎がコレクションした作品が多い。当然ながら代表作が展示されているわけである。中でも木版画の連作『二菩薩釈迦十大弟子』は久々に十二点全て揃った状態を見ることができた。数十セットが摺られたが戦災などで消失してしまったため、いくつかの美術館などを除き12点全て揃っているものはとても少ないのだという。過日、テレビの美術品鑑定番組で個人コレクションによる12点が出品され、一億円の評価価格がつけられていた。この作品に関しては思い出もあり会場を二順し、さらにソファーに腰をおろしてじっくりと鑑賞させてもらった。

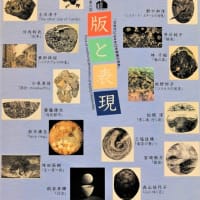

会場はそこそこ空いていてレストランでの昼食をはさみ、ゆったりと鑑賞することができた。僕にとって「棟方ワールド」はいつまでもたっても距離の縮まることがない憧れの表現世界なのである。画像はトップが棟方志功の木版画作品「大蔵経板畫柵」。下が向かって左から美術館入口、河井寛次郎の陶芸作品2点、棟方の木版画「二菩薩釈迦十大弟子」から4点、同じく「若栗の柵」、「倭桜の柵」、ウィレム・デ・クーニングの初期絵画作品2点(部分)、美術館外観。

とても密度の濃いブログ、これからも楽しみにしています。