巨大なガスの雲が渦巻く木星の表面には、

ぽっかりと雲がきれた穴のような場所がまれに存在します。

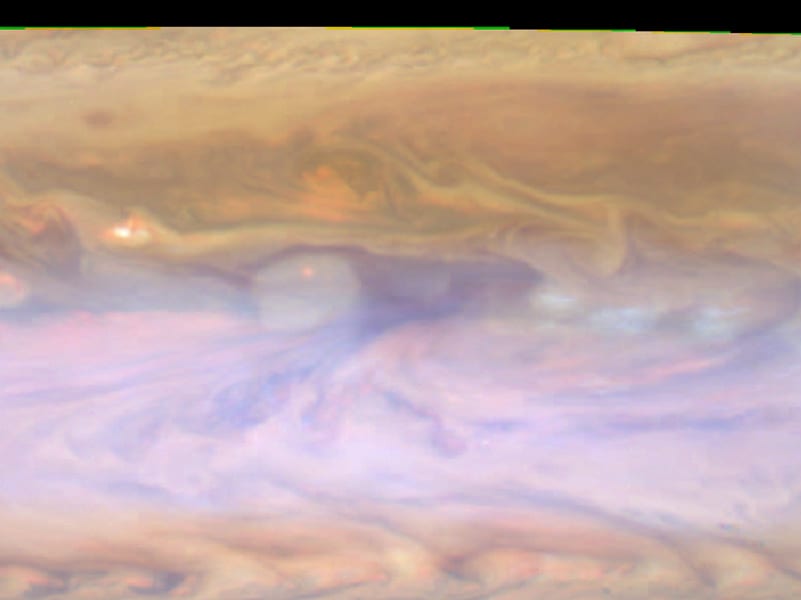

木星のホットスポット周辺の

擬似カラー画像

矢印がホットスポット

右枠が渦、左枠がプルーム

大きいサイズの穴は“ホットスポット”と呼ばれ、どのように作られるのかが長年の謎になっているんですねー

“ホットスポット”では、木星大気の下層が、どうなっているのかを垣間見ることができます。

人間の目には暗く見えるのですが、

高温の下層が露出するので、温度を感知する赤外線観測では明るく見える場所でもあります。

“ホットスポット”は多くの場合、白い雲を挟んで等間隔に並んで形成されます。

でも、こうした模様がどのようにしてできるのでしょうか?

これにについては、地球の天候にも大きく影響する“ロスピー波”と呼ばれる大気波が関わっているようです。

まず、冷たい空気が“ロスピー波”で、押し下げられることで表面に穴ができます。

そして、代わりに暖かい空気が押し出されて、白い雲になるということなんですねー

NASAでは、土星に向かう途中の探査機“カッシーニ”が、

2000年暮れに木星を接近通過したときの観測に注目しました。

この観測から、北緯7度付近にある一連の“ホットスポット”が、

できてから消滅するまでを2か月間のデータで追いました。

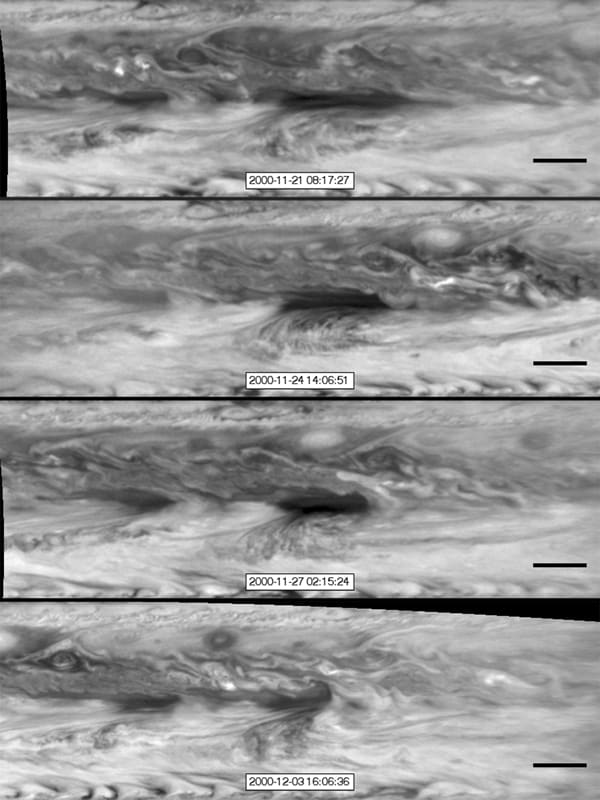

ホットスポットが画像右上から

移動してくる渦とぶつかり

消えていく様子

12日間の連続画像

“ホットスポット”が属する高速ジェット気流や周囲の渦、プルームなどの動きを、

ひとつずつ丹念に分析しています。

そして判明したのが、“ホットスポット”の動きは、

“ロスピー波”によって作られるパターンと一致するということでした。

“ロスピー波”は地球においても、北極のジェット気流のコースをそれさせて、

フロリダに寒波をもたらすなど、天候を大きく左右するものです。

地球では東西あるいは南北方向に作用するのですが、

木星の“ホットスポット”を作る“ロスピー波”は、大気中をまるでメリーゴーラウンドの木馬のように、プカプカと上下方向にも作用していることが分かりました。

その高低差は数十キロにわたり、波の底にあたる部分に“ホットスポット”ができると考えられるんですねー

ぽっかりと雲がきれた穴のような場所がまれに存在します。

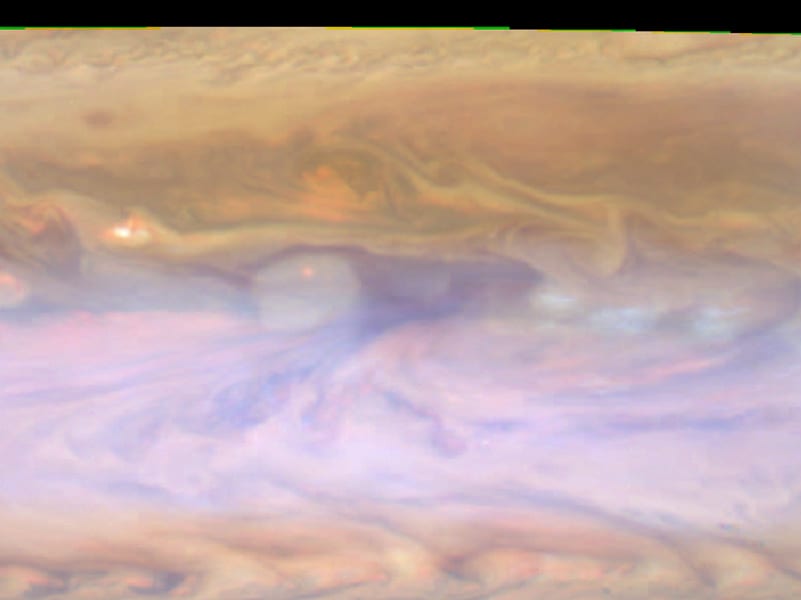

木星のホットスポット周辺の

擬似カラー画像

矢印がホットスポット

右枠が渦、左枠がプルーム

大きいサイズの穴は“ホットスポット”と呼ばれ、どのように作られるのかが長年の謎になっているんですねー

“ホットスポット”では、木星大気の下層が、どうなっているのかを垣間見ることができます。

人間の目には暗く見えるのですが、

高温の下層が露出するので、温度を感知する赤外線観測では明るく見える場所でもあります。

“ホットスポット”は多くの場合、白い雲を挟んで等間隔に並んで形成されます。

でも、こうした模様がどのようにしてできるのでしょうか?

これにについては、地球の天候にも大きく影響する“ロスピー波”と呼ばれる大気波が関わっているようです。

まず、冷たい空気が“ロスピー波”で、押し下げられることで表面に穴ができます。

そして、代わりに暖かい空気が押し出されて、白い雲になるということなんですねー

NASAでは、土星に向かう途中の探査機“カッシーニ”が、

2000年暮れに木星を接近通過したときの観測に注目しました。

この観測から、北緯7度付近にある一連の“ホットスポット”が、

できてから消滅するまでを2か月間のデータで追いました。

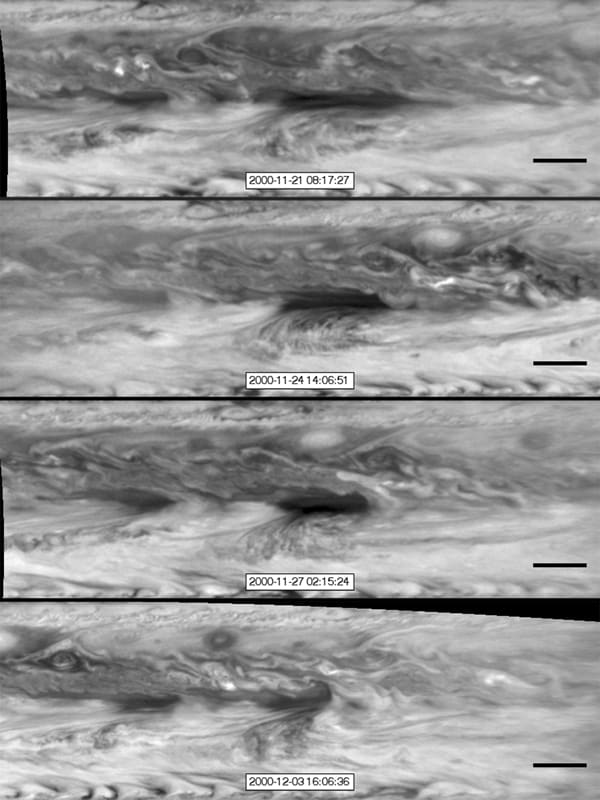

ホットスポットが画像右上から

移動してくる渦とぶつかり

消えていく様子

12日間の連続画像

“ホットスポット”が属する高速ジェット気流や周囲の渦、プルームなどの動きを、

ひとつずつ丹念に分析しています。

そして判明したのが、“ホットスポット”の動きは、

“ロスピー波”によって作られるパターンと一致するということでした。

“ロスピー波”は地球においても、北極のジェット気流のコースをそれさせて、

フロリダに寒波をもたらすなど、天候を大きく左右するものです。

地球では東西あるいは南北方向に作用するのですが、

木星の“ホットスポット”を作る“ロスピー波”は、大気中をまるでメリーゴーラウンドの木馬のように、プカプカと上下方向にも作用していることが分かりました。

その高低差は数十キロにわたり、波の底にあたる部分に“ホットスポット”ができると考えられるんですねー