ペガサス座の方向130光年彼方の恒星“HR 8799”には、4つの巨大ガス惑星が見つかっています。

そのうちの1つ“HR 8799c”の大気に、水蒸気と一酸化炭素が含まれていることが分かりました。

ケック2望遠鏡でとらえた

HR 8799惑星系

アルファベットが惑星

水蒸気があるといっても、地表がなく、惑星が作られたときの名残りだそうです。

そして、摂氏500度を超える高温な環境なので、生命が住める星でもないんですねー

ただ、大気の成分が分かると、惑星のどのようにして作られたか分かるようです。

惑星が作られるプロセスには、“コア成長モデル”と“重力不安定モデル”の2通りが考えられています。

恒星が作られると、その周囲には惑星の材料となるガスやチリの円盤ができるのですが、

太陽系形成のプロセスとされる“コア成長モデル”では、

惑星の固体の中心核が徐々に形成されはじめ、十分に成長すると円盤からガスを吸収するようになります。

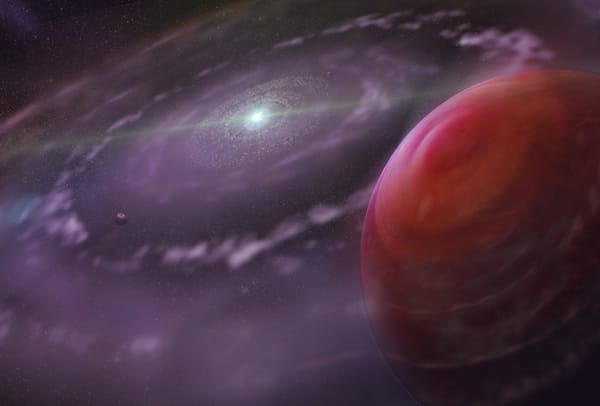

恒星を取り囲む円盤の中で

惑星が作られる様子

(イメージ図)

もう1つの“重力不安定モデル”では、円盤の一部が自己重力でつぶれて、

あっという間に惑星が形成されることになります。

今回観測された“HR 8799c”のデータでは、酸素に対する炭素の比率が高いことから、

“コア成長モデル”で惑星が作られたようです。

時とともに円盤中のガスがだんだん冷えると、水の氷の粒が作られて酸素が消費されるので、

酸素の割合が少なくなるんですねー

そして氷やチリの固体微粒子から中心核が作られ、惑星が形成されはじめます。

固体の中心核が十分に成長しさえすれば、その重力ですばやく周囲のガスが引き付けられ、

今のような巨大ガス惑星になります。

そのガスが酸素の一部を失ったので、“重力不安定モデル”で形成された場合よりも、

酸素と水が少ない状態なったということです。

“HR 8799”の惑星は、恒星から遠く離れていて、

しかも最小のものでも木星の3倍の質量がある巨大惑星ばかりなので、

直接個別に観測することができます。

なので、惑星大気の絶好の研究対象になるんですねー

“HR 8799”系は、太陽系を大きくしたものといえ、

中心星から遠い巨大ガス惑星の存在に加え、もっと近い距離に地球のような惑星を発見したとしても不思議ではありません。

今後、さらに研究を進めれば、

巨大ガス惑星の性質と大気とを、より詳しく理解できるのかもしれません。

そのうちの1つ“HR 8799c”の大気に、水蒸気と一酸化炭素が含まれていることが分かりました。

ケック2望遠鏡でとらえた

HR 8799惑星系

アルファベットが惑星

水蒸気があるといっても、地表がなく、惑星が作られたときの名残りだそうです。

そして、摂氏500度を超える高温な環境なので、生命が住める星でもないんですねー

ただ、大気の成分が分かると、惑星のどのようにして作られたか分かるようです。

惑星が作られるプロセスには、“コア成長モデル”と“重力不安定モデル”の2通りが考えられています。

恒星が作られると、その周囲には惑星の材料となるガスやチリの円盤ができるのですが、

太陽系形成のプロセスとされる“コア成長モデル”では、

惑星の固体の中心核が徐々に形成されはじめ、十分に成長すると円盤からガスを吸収するようになります。

恒星を取り囲む円盤の中で

惑星が作られる様子

(イメージ図)

もう1つの“重力不安定モデル”では、円盤の一部が自己重力でつぶれて、

あっという間に惑星が形成されることになります。

今回観測された“HR 8799c”のデータでは、酸素に対する炭素の比率が高いことから、

“コア成長モデル”で惑星が作られたようです。

時とともに円盤中のガスがだんだん冷えると、水の氷の粒が作られて酸素が消費されるので、

酸素の割合が少なくなるんですねー

そして氷やチリの固体微粒子から中心核が作られ、惑星が形成されはじめます。

固体の中心核が十分に成長しさえすれば、その重力ですばやく周囲のガスが引き付けられ、

今のような巨大ガス惑星になります。

そのガスが酸素の一部を失ったので、“重力不安定モデル”で形成された場合よりも、

酸素と水が少ない状態なったということです。

“HR 8799”の惑星は、恒星から遠く離れていて、

しかも最小のものでも木星の3倍の質量がある巨大惑星ばかりなので、

直接個別に観測することができます。

なので、惑星大気の絶好の研究対象になるんですねー

“HR 8799”系は、太陽系を大きくしたものといえ、

中心星から遠い巨大ガス惑星の存在に加え、もっと近い距離に地球のような惑星を発見したとしても不思議ではありません。

今後、さらに研究を進めれば、

巨大ガス惑星の性質と大気とを、より詳しく理解できるのかもしれません。