銀河の中ではなく、銀河から引きはがされたガスの中で生れた大質量星が、

5400万光年彼方の“おとめ座銀河団”で見つかりました。

銀河の大集団である銀河団の中心分は、

摂氏100万度ほどの高温プラズマとダークマターに満ちています。

ここに銀河が落ち込むと、

銀河のガスが高温プラズマとの相互作用によってはぎ取られるんですねー

この、はぎ取られたガスの中では、どのような星形成が行われるのか?

台湾中央研究院では、この疑問について調べるために、

“おとめ座銀河団”に秒速1000キロもの猛スピードで落ち込む銀河“IC 3418”から、

はぎ取られたガスを調べました。

“おとめ座銀河団”は5400万光年彼方にあり、

銀河団としては地球にもっとも近いところにある銀河団です。

NASAの紫外線宇宙望遠鏡“GALEX”による以前の観測では、

“IC 3418”から引きはがされた低温のガスでできた長さ5万光年にも及ぶ尾の中で、

大質量星が生れていることが分かっていました。

今回、台湾中央研究院では、すばる望遠鏡での分光観測などにより、

この尾の中に単独で存在すると思われる青色超巨星を発見したんですねー

5000万年以上前に、尾の中で生れたとみられる大質量星…

これを調べることで、

銀河内での通常の星生成とはまったく異なる環境で星が生れる様子が、

見えてくるようです。

5400万光年彼方の“おとめ座銀河団”で見つかりました。

銀河の大集団である銀河団の中心分は、

摂氏100万度ほどの高温プラズマとダークマターに満ちています。

ここに銀河が落ち込むと、

銀河のガスが高温プラズマとの相互作用によってはぎ取られるんですねー

この、はぎ取られたガスの中では、どのような星形成が行われるのか?

台湾中央研究院では、この疑問について調べるために、

“おとめ座銀河団”に秒速1000キロもの猛スピードで落ち込む銀河“IC 3418”から、

はぎ取られたガスを調べました。

“おとめ座銀河団”は5400万光年彼方にあり、

銀河団としては地球にもっとも近いところにある銀河団です。

NASAの紫外線宇宙望遠鏡“GALEX”による以前の観測では、

“IC 3418”から引きはがされた低温のガスでできた長さ5万光年にも及ぶ尾の中で、

大質量星が生れていることが分かっていました。

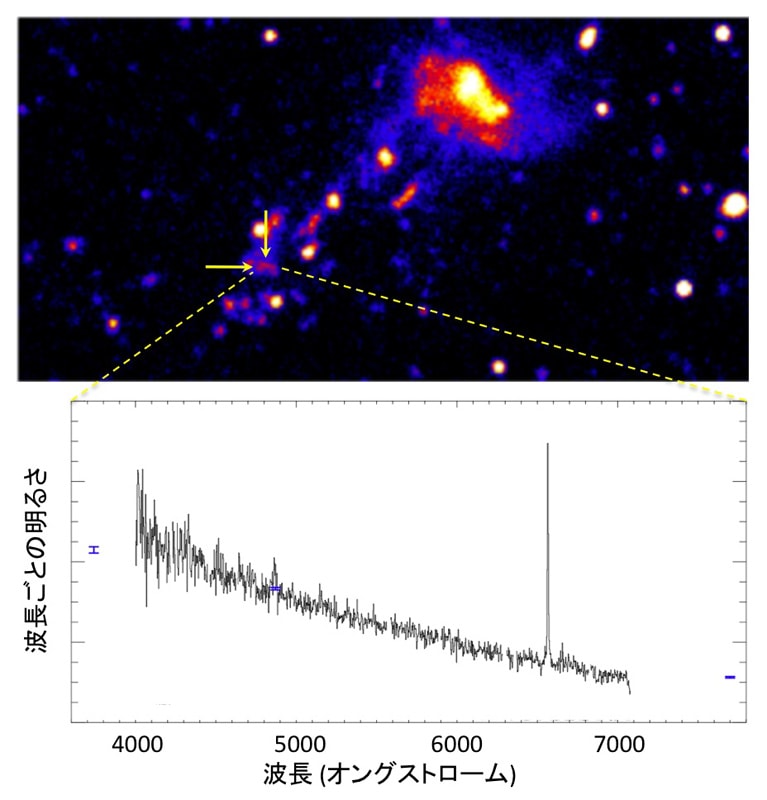

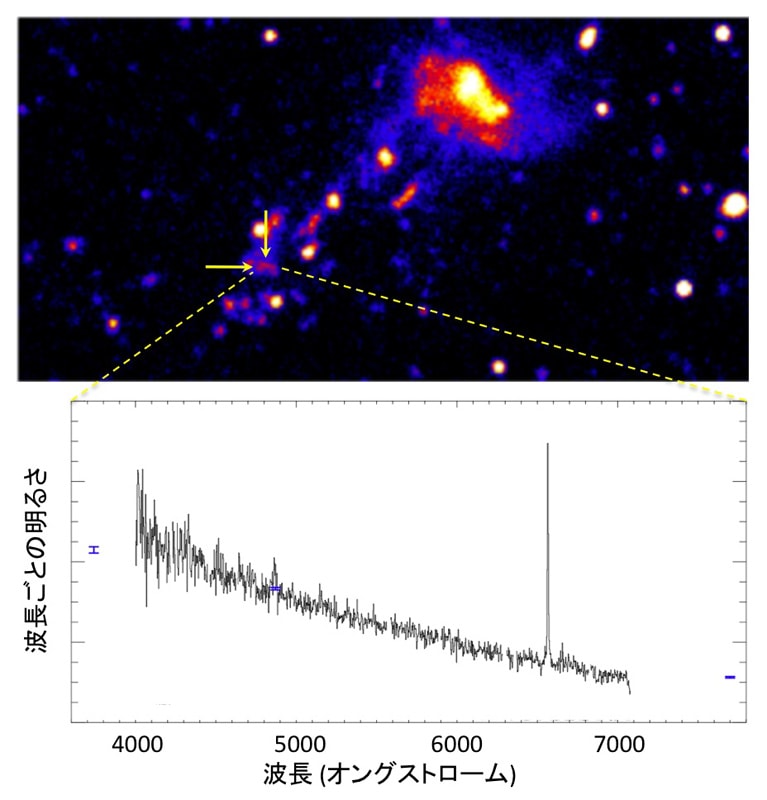

紫外線宇宙望遠鏡“GALEX”がとらえた銀河“IC 3418”

引きはがされたガスが5万光年もの尾を伸ばし、その中で青色超巨星が生れている(矢印)

下は、“すばる望遠鏡”で得られた、青色超巨星のスペクトル

通常の星生成活動では説明できない、星表面から吹き出すガスの風の存在を示している

引きはがされたガスが5万光年もの尾を伸ばし、その中で青色超巨星が生れている(矢印)

下は、“すばる望遠鏡”で得られた、青色超巨星のスペクトル

通常の星生成活動では説明できない、星表面から吹き出すガスの風の存在を示している

今回、台湾中央研究院では、すばる望遠鏡での分光観測などにより、

この尾の中に単独で存在すると思われる青色超巨星を発見したんですねー

5000万年以上前に、尾の中で生れたとみられる大質量星…

これを調べることで、

銀河内での通常の星生成とはまったく異なる環境で星が生れる様子が、

見えてくるようです。