まだ星形成活動が穏やかだった129億年前の宇宙。

そこに、最大級の勢いで次々と星が生まれる、スターバースト銀河が見つかりました。

天の川銀河には1000億個以上もの星が存在するのですが、

それよりもずっと多くの星を含む大質量銀河もたくさんあります。

こうした銀河の星々は、

銀河形成の初期の頃に爆発的な勢いで次々と生まれたと考えられています。

また宇宙の歴史において、

銀河で星がもっとも活発に作られたのは今から約100億年前。

つまり宇宙が始まってから約40億年近く経ってからだということが明らかになってきています。

こうした中、129億年前の宇宙において、

すでに天の川銀河の2000倍以上の勢いで星を作り出す銀河が、

国際共同研究で見つかったんですねー

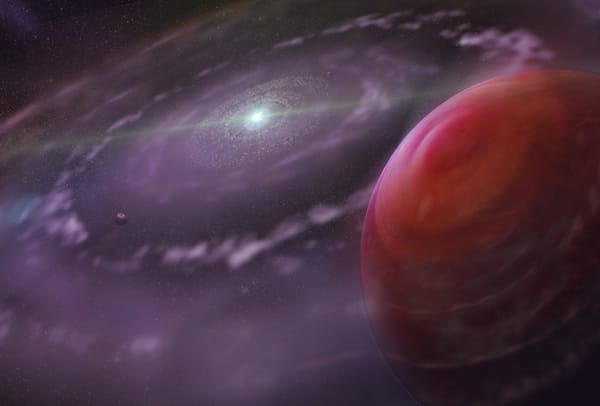

りゅう座の方向に位置する銀河“HFLS3”に含まれる星間物質の量は、

太陽1000億個分、天の川銀河の40倍にもなり、

まさにガスから星が作られている最中だということが分かります。

さらに、この銀河には水素やヘリウム以外の重元素が多く含まれていました。

重元素は恒星の中の核融合反応や超新星爆発で作られます。

なので、この時点で大量の星が生まれ、

超新星爆発などで周囲に重元素がまき散らされていたことがうかがえるんですねー

星形成活動が穏やかだったはずの初期宇宙。

ここに見つかった例外的なスターバースト銀河は、

当時の星形成活動や、銀河の進化の歴史を探るのに重要な鍵になりそうですね。

そこに、最大級の勢いで次々と星が生まれる、スターバースト銀河が見つかりました。

天の川銀河には1000億個以上もの星が存在するのですが、

それよりもずっと多くの星を含む大質量銀河もたくさんあります。

こうした銀河の星々は、

銀河形成の初期の頃に爆発的な勢いで次々と生まれたと考えられています。

また宇宙の歴史において、

銀河で星がもっとも活発に作られたのは今から約100億年前。

つまり宇宙が始まってから約40億年近く経ってからだということが明らかになってきています。

こうした中、129億年前の宇宙において、

すでに天の川銀河の2000倍以上の勢いで星を作り出す銀河が、

国際共同研究で見つかったんですねー

りゅう座の方向に位置する銀河“HFLS3”に含まれる星間物質の量は、

太陽1000億個分、天の川銀河の40倍にもなり、

まさにガスから星が作られている最中だということが分かります。

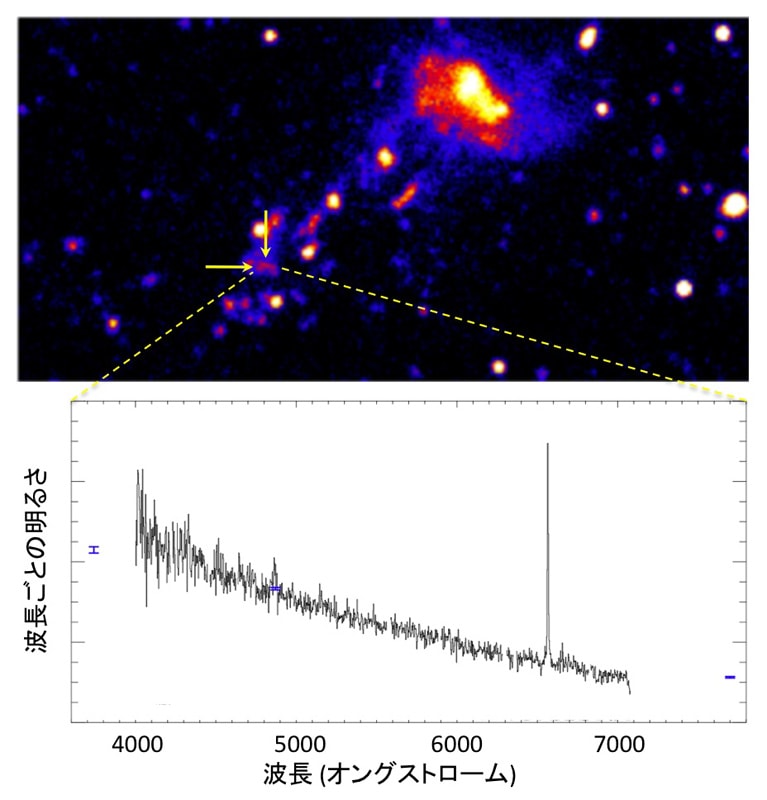

|

| 天体までの距離の根拠となる銀河“HFLS3”の広帯域スペクトル(上) 銀河の紫外線放射(下)にダスト(下左)や星間ガス(下右)の分布を重ねた画像 |

さらに、この銀河には水素やヘリウム以外の重元素が多く含まれていました。

重元素は恒星の中の核融合反応や超新星爆発で作られます。

なので、この時点で大量の星が生まれ、

超新星爆発などで周囲に重元素がまき散らされていたことがうかがえるんですねー

星形成活動が穏やかだったはずの初期宇宙。

ここに見つかった例外的なスターバースト銀河は、

当時の星形成活動や、銀河の進化の歴史を探るのに重要な鍵になりそうですね。