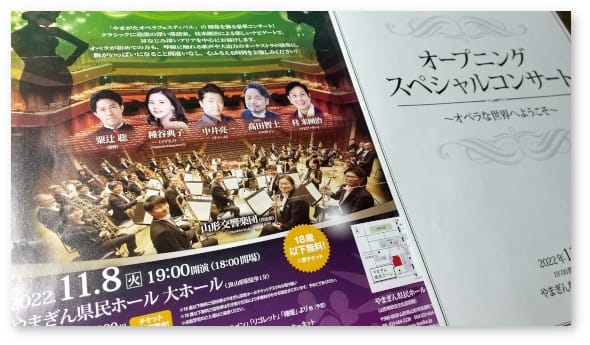

山形のオペラシーズンの幕開けに、山響から定期会員向けに招待券が送られて来ました。「山形オペラフェスティバル・オープニングスペシャルコンサート」です。11月8日(火)、夜7時〜、山形市の県民ホールでの開催です。当日は非常勤の勤務日でしたが、早々と夕食を済ませ、高速で会場に乗り入れます。駐車場には仙台ナンバーなど他県の車も目に付き、今回の山形のオペラシーズンはだいぶ注目されているのかもしれません。今回、本当は妻と二人でお出かけの予定でしたが、妻は体調が優れず一人だけで出かけることとなりました。実は私も前々日に寝違えたらしく、右肩が痛くて絶不調だったのですが、開場早々に割当の二階中央右側の最前列という良い席に着くと、新しいホールの雰囲気に気分は盛り上がります。ざっと楽器編成と配置を想像してメモし、開演を待ちました。しまった、オペラグラスを忘れてきた! でも、某NHKホール等の安い席と違って、肉眼で演奏家の表情もはっきり見える規模のホールですので、まあいいか!

今回のプログラムと出演者は、

というものです。

ステージ上には、向かって左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その左手にコントラバス(3)の弦楽5部、正面奥にフルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、木管の左手にハープがデンと目立ちます。その後列はホルン(4)、トランペット(2)、バロックティンパニ、最後列にはバスドラムなどパーカッションとティンパニ、トロンボーン(4)という配置になっているようです。

拍手の中、楽員が登場、コンサートマスター髙橋和貴さんに一段と大きな拍手が送られた後、指揮の粟辻聡さんが颯爽と登場、「フィガロ」の序曲で軽快に始まりました。ナビゲーターとして、落語家でクラシック大好きな桂米團治さんが緑色の派手な上着で登場、「フィガロの結婚」のストーリーを簡潔に要約します。「フィガロが、結婚する話です」(^o^)/ たしかに(^o^)/

でもその後でちゃんと要約したあらすじは見事で、軍隊行きを命じられたケルビーノを慰める歌だ、と紹介した「もう飛ぶまいぞこの蝶々」をバリトンの髙田智士さんが歌います。バリトンの声域はオーケストラの主要な音域にかぶるために、なかなか難しいポジションですが、張りのある歌声は見事で、動きのある振り付けがやけに軽快。きっと運動神経がいいんだろうなあ、うらやましい(^o^)/

続いてフィガロの恋人で伯爵夫人の侍女スザンナの歌「恋人よ、早くここへ」、ソプラノの種谷典子さんが歌います。種谷さんは明るいベージュ色のドレスで、歌う時のしぐさがとてもチャーミング。フィガロだけでなく若い男性はイチコロだったことでしょう(^o^)/

そして「魔笛」からの2曲。テノールの中井亮一さんが王子タミーノ役で「なんと美しい絵姿」を歌います。雰囲気的に若い王子役がぴったりで、夜の女王の三人の侍女がいたらきっと追いかけ回すだろうなあと納得です。次が鳥刺しパパゲーノと出会ったパパゲーナによる「パパパの二重唱」。パパゲーノが髙田さん、パパゲーナが種谷さんです。いつも思いますが、この二人による二重唱は、王子タミーノと夜の女王の娘タミーナのもっともらしい試練よりも幸せそうだなあ(^o^)/

プログラム前半の最後は、1月28日に公演が予定されているロッシーニの「セヴィリアの理髪師」から、「もう逆らうのをやめろ」を中井さんのテノールで、「私は町の何でも屋」を髙田さんが歌います。ロッシーニの魅力というのは私はまだ理解できていないのですが、声の、歌の技巧という点ですごい技術が必要な歌だというのはわかります。その意味では、私のような素人音楽愛好家よりもむしろ玄人受けする面があるのかもしれません。

20分の休憩の後、前半のバロック・ティンパニは退き、

ナビゲーター役の桂米團治さんが落語家らしい着物姿で登場します。後半はロッシーニの「ウィリアム・テル」より、序曲「スイス軍の行進」を山響の演奏で。Tp の輝かしい響きで始まった音楽はぴしっと揃った見事なもので、山響の実力を発揮です。続いてビゼーの「カルメン」から「前奏曲」と「アラゴネーズ」。オーボエの旋律に絡むピッコロやフルート、クラリネット等の木管の響きがほんとにエキゾティックです。あらためて気づきましたが、「アラゴネーズ」でTimp.の音にコントラバスがピツィカートで重ねているのですね。こうした細部を目で見ながら聴くのは、今更ながらの発見もあり実演に接する楽しみでもあります。そして登場する高田さんによる「闘牛士の歌」、カッコいいエスカミーリョです。再び山響だけの演奏で、マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」前奏曲。私のこの曲に対する刷り込みはカラヤンのものでしたので、なんだか過剰に陶酔的な印象を持っていましたが、粟辻さんと山響の演奏はもっとずっと清楚で好感の持てる美しいものでした。そしてトリをつとめる作曲家はヴェルディです。テノールの中井さんが「リゴレット」より「女心の歌」、DVD 等で劇中で歌われると残酷なほどの軽薄さですが、単独に歌われるとやっぱり有名になるだけはあるなあ(^o^)/

「椿姫」から「花から花へ」、赤いドレスに着替えた種谷さんが華やかな高級娼婦ヴィオレッタに扮し、愛を見出しながら離れることを選ぼうとする、揺れる心情を歌います。「椿姫」で最後とくれば、やっぱり「乾杯の歌」でしょう。中井さんと種谷さんの歌で、思わず歌いだしたくなるようなノリです。会場の聴衆から、すごい拍手! 桂米團治さんが、もう一曲、高田さんも加わって三人でと注文すれば、ヨハン・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」から「シャンパンの歌」を。聴衆の手拍子も加わり、とてもいい雰囲気で終わりました。

そういえば、桂米團治さんの着物は今日おろしたての米沢紬だったそうで、山響の実力とオペラフェスティバルの宣伝(*1)とともにしっかり地元アピールしておりました。「たねたに」さんって言いにくい名字だけど、さすがは落語家、全体をすらすらとナビゲートしてくれたのは流石でした。裏方の皆様もたいへんお疲れ様でした。大いに趣向を楽しむことが出来ました。

今気づきましたが、18歳以下無料だったんですね! どおりで中高生や小学生みたいな若い子がたくさんいたなあ。いいなあ、この太っ腹! 若い子たちは未来だもの。

(*1):やまがたオペラフェスティバル 公式サイト

今回のプログラムと出演者は、

モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲

「フィガロの結婚」より「もう飛ぶまいぞこの蝶々」

「フィガロの結婚」より「恋人よ、早くここへ」

モーツァルト 「魔笛」より「なんと美しい絵姿」

「魔笛」より「パパパの二重唱」

ロッシーニ 「セビリアの理髪師」より「もう逆らうのをやめろ」

「セビリアの理髪師」より「私は町の何でも屋」

(休憩)

ロッシーニ 「ウィリアム・テル」より序曲「スイス軍の行進」

ビゼー 「カルメン」より前奏曲

「カルメン」より「アラゴネーズ」

「カルメン」より「闘牛士の歌」

マスカーニ 「カヴァレリア・ルスティカーナ」より前奏曲

ヴェルディ 「リゴレット」より「女心の歌」

「椿姫」より「花から花へ」

「椿姫」より「乾杯の歌」

種谷典子(Sp)、中井亮一(Ten)、髙田智士(Bar)、粟辻聡 指揮、山形交響楽団

ナビゲーター:桂米團治

というものです。

ステージ上には、向かって左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その左手にコントラバス(3)の弦楽5部、正面奥にフルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、木管の左手にハープがデンと目立ちます。その後列はホルン(4)、トランペット(2)、バロックティンパニ、最後列にはバスドラムなどパーカッションとティンパニ、トロンボーン(4)という配置になっているようです。

拍手の中、楽員が登場、コンサートマスター髙橋和貴さんに一段と大きな拍手が送られた後、指揮の粟辻聡さんが颯爽と登場、「フィガロ」の序曲で軽快に始まりました。ナビゲーターとして、落語家でクラシック大好きな桂米團治さんが緑色の派手な上着で登場、「フィガロの結婚」のストーリーを簡潔に要約します。「フィガロが、結婚する話です」(^o^)/ たしかに(^o^)/

でもその後でちゃんと要約したあらすじは見事で、軍隊行きを命じられたケルビーノを慰める歌だ、と紹介した「もう飛ぶまいぞこの蝶々」をバリトンの髙田智士さんが歌います。バリトンの声域はオーケストラの主要な音域にかぶるために、なかなか難しいポジションですが、張りのある歌声は見事で、動きのある振り付けがやけに軽快。きっと運動神経がいいんだろうなあ、うらやましい(^o^)/

続いてフィガロの恋人で伯爵夫人の侍女スザンナの歌「恋人よ、早くここへ」、ソプラノの種谷典子さんが歌います。種谷さんは明るいベージュ色のドレスで、歌う時のしぐさがとてもチャーミング。フィガロだけでなく若い男性はイチコロだったことでしょう(^o^)/

そして「魔笛」からの2曲。テノールの中井亮一さんが王子タミーノ役で「なんと美しい絵姿」を歌います。雰囲気的に若い王子役がぴったりで、夜の女王の三人の侍女がいたらきっと追いかけ回すだろうなあと納得です。次が鳥刺しパパゲーノと出会ったパパゲーナによる「パパパの二重唱」。パパゲーノが髙田さん、パパゲーナが種谷さんです。いつも思いますが、この二人による二重唱は、王子タミーノと夜の女王の娘タミーナのもっともらしい試練よりも幸せそうだなあ(^o^)/

プログラム前半の最後は、1月28日に公演が予定されているロッシーニの「セヴィリアの理髪師」から、「もう逆らうのをやめろ」を中井さんのテノールで、「私は町の何でも屋」を髙田さんが歌います。ロッシーニの魅力というのは私はまだ理解できていないのですが、声の、歌の技巧という点ですごい技術が必要な歌だというのはわかります。その意味では、私のような素人音楽愛好家よりもむしろ玄人受けする面があるのかもしれません。

20分の休憩の後、前半のバロック・ティンパニは退き、

ナビゲーター役の桂米團治さんが落語家らしい着物姿で登場します。後半はロッシーニの「ウィリアム・テル」より、序曲「スイス軍の行進」を山響の演奏で。Tp の輝かしい響きで始まった音楽はぴしっと揃った見事なもので、山響の実力を発揮です。続いてビゼーの「カルメン」から「前奏曲」と「アラゴネーズ」。オーボエの旋律に絡むピッコロやフルート、クラリネット等の木管の響きがほんとにエキゾティックです。あらためて気づきましたが、「アラゴネーズ」でTimp.の音にコントラバスがピツィカートで重ねているのですね。こうした細部を目で見ながら聴くのは、今更ながらの発見もあり実演に接する楽しみでもあります。そして登場する高田さんによる「闘牛士の歌」、カッコいいエスカミーリョです。再び山響だけの演奏で、マスカーニの「カヴァレリア・ルスティカーナ」前奏曲。私のこの曲に対する刷り込みはカラヤンのものでしたので、なんだか過剰に陶酔的な印象を持っていましたが、粟辻さんと山響の演奏はもっとずっと清楚で好感の持てる美しいものでした。そしてトリをつとめる作曲家はヴェルディです。テノールの中井さんが「リゴレット」より「女心の歌」、DVD 等で劇中で歌われると残酷なほどの軽薄さですが、単独に歌われるとやっぱり有名になるだけはあるなあ(^o^)/

「椿姫」から「花から花へ」、赤いドレスに着替えた種谷さんが華やかな高級娼婦ヴィオレッタに扮し、愛を見出しながら離れることを選ぼうとする、揺れる心情を歌います。「椿姫」で最後とくれば、やっぱり「乾杯の歌」でしょう。中井さんと種谷さんの歌で、思わず歌いだしたくなるようなノリです。会場の聴衆から、すごい拍手! 桂米團治さんが、もう一曲、高田さんも加わって三人でと注文すれば、ヨハン・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」から「シャンパンの歌」を。聴衆の手拍子も加わり、とてもいい雰囲気で終わりました。

そういえば、桂米團治さんの着物は今日おろしたての米沢紬だったそうで、山響の実力とオペラフェスティバルの宣伝(*1)とともにしっかり地元アピールしておりました。「たねたに」さんって言いにくい名字だけど、さすがは落語家、全体をすらすらとナビゲートしてくれたのは流石でした。裏方の皆様もたいへんお疲れ様でした。大いに趣向を楽しむことが出来ました。

今気づきましたが、18歳以下無料だったんですね! どおりで中高生や小学生みたいな若い子がたくさんいたなあ。いいなあ、この太っ腹! 若い子たちは未来だもの。

(*1):やまがたオペラフェスティバル 公式サイト