午後から、22日が旧の3月3日だと気が付いた後はニガウリ畑のネットを少し修復し、セロリ畑のカタツムリを退治して腰をあげた。しかし菜園をはじめてどれだけのカタツムリを退治してきたのだろうか。雨の後は決まって野菜の葉に多くが喜んで輝くように食している。

小さな小さなカタツムリは可愛い。されどニガウリの葉まで食べつくす勢い。「わたしの食料を横取りしないで!」の心境。野菜たちを守るために、青虫を時に殺すことなく雑草の中に放り投げたりするが、カタツムリは、貪欲だ。貪欲さは昆虫の青虫たちも同じだが、殺傷してきたことは事実で、農薬を使わないので、五分五分だとあきらめている。生きるとは他の生き物たちの殺傷の上に成り立っている。貧しい国の人々の収奪の上に成り立っている。十代の頃に、故に存在そのものが罪であり存在を抹消せざるを得ないなどと短絡的な考えも起こった。人の欲望の果てのなさを思った。人類史の中で犠牲になってきた多くの人々を想像した。

デモの時扇倒しになり、ああそのまま死ぬのかと思った刹那、死んでもいい、などと思った18歳だった。

菜園を通して様々な生き物たち、主にカタツムリやミミズや昆虫類と触れ合ってきて現在に至る。発見があり、驚きがあり、感動がある。一方で小さな畑の土で汚れていく手は殺傷力を発揮してきた。

あれだけ夢中にカミキリムシの幼虫を退治してきた3メートルのシークワーサーの樹木は、ついに枯れてしまった。羽化できないクマゼミの幼虫が最後に見せた水滴に驚いた夕刻の感動を残したあのシークワーサーの木!

旧3月3日は、浜下りの日。穢れを洗い落とさなければと思い立った。禊をしなければ~。海水に全身を浸かりたいが、せめて波打ち際を素足で歩こう。

思い立ったら、バスタオルと簡単な着替えをもって車に向かった。

波の宮のビーチや若狭町の海岸に行く気にはならなかった。行き慣れている東浜に向かった。道路は意外と空いている。10分ほどで着いた。

キャンプやバーべキュウを楽しむ親子連れや若者たちでにぎわっている。ビーチバレーを楽しむ集団。白浜のビーチでは親子で砂山を作ったり、中にはビーチ内で泳ぐ子供たちも~。

遠く堤防の上でバイオリンの稽古をしている若者。

素足でビーチの中を歩いた。海藻を拾った。磯に出て貝や魚を採っている家族もいる。

全身海水に浸かれば良かったと振り返って思うが、素足で海水の中を歩いたことだけで、満足していた。波打ち際を少し散歩して足を洗い戻ってきた旧3月3日。この間、ほとんど意に関しなかった浜下りの日だった。

来年は全身で海に入ろう。

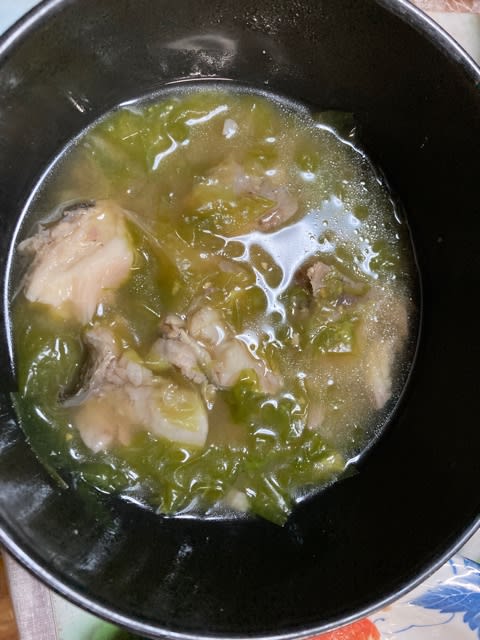

夕食は採ってきた海草とマダイの味噌汁を作った。磯の香が充満する味噌汁になった。

*********

日本大百科全書(ニッポニカ)

浜下り

はまおり

沖縄県沖縄諸島などで、災厄を払い除くために、浜辺に出て行う清めの行事。浜降りとも書く。この地方では、一般に野鳥が家の中に入ると不吉であるといって忌む風習があり、その厄払いに浜下りを行う。小鳥が位牌(いはい)に止まることを極度に忌むほか、メジロ、フクロウ、ハト、ウズラ、リュウキュウアカショウビン(方言ではクカル)などが部屋に入るのは、不幸の前兆、神の祟(たた)りとした。那覇市首里(しゅり)では、後世には、家人が浜に出て1日遊び暮らす程度になっていたが、本来は、浜辺に仮小屋をつくり、牛や馬まで引き出して、三日二晩小屋で過ごす大掛りな行事であった。北部地方は、この3日間、厳しい忌み籠(ごも)りの生活をした。近親縁者の来訪もなく、ほとんど無言で過ごし、家に帰ると潮水で部屋を清めた。中・南部地方では、親類縁者が持ってきた酒肴(しゅこう)で毎晩酒宴を開き、三味線を弾いて歌い踊った。歌舞や武芸で悪霊を退散させる方法で、3日目の晩には、槍(やり)持ちと棒持ちを先頭に、三味線を弾き、歌い踊って家に帰り、家では槍持ちと棒持ちが打ち合って、部屋で踊り回った。また久米(くめ)島には、作物にネズミや虫がついたときに、払い除くための浜下りがあり、村落の祭祀(さいし)として行った。ネズミや害虫を海のかなたに封じ込め、稲がりっぱに実るようにと神に願う、そのときの村ごとの唱え言が『久米(くめ)島仲里間切(なかさとまぎり)旧記』(1703ころ)に書き残されている。本土でも、浜辺に出て潮水で清めをする行事が広くみられるが、沖縄諸島ではその思想がとりわけ顕著で、日常的であった。

[小島瓔]

[小島瓔]

改訂新版 世界大百科事典

浜降り

はまおり

海浜や河辺に行ってみそぎをすることをいう。水には一般にいっさいの罪や穢(けがれ)を洗い流す浄化力があると考えられ,とくに塩を含有した潮水は強い浄化力をもつとされた。祭りや神事を前に神官などの祭りの奉仕者が浜降りをしたり,潮水で家の周囲や神棚を清める風習は各地にみられる。宮崎県などでは,祭りの朝に〈はまくだり〉といって,海に行って潮水をくんで家の内外にまいたり,海で拾った石を神社に納めて拝むという。また毎月1日,15日などに潮花(しおばな)汲みとか〈おしおい〉といって潮水をくんで神棚などを清める風もあり,浜降りの略化された形とみられている。奄美や沖縄地方などでは,一年で最も潮のひく旧暦3月3日に〈浜降り〉といって海や磯に行き一日中遊ぶ風習がある。一方,神輿自体が海浜に御幸する浜降神事や浜出(はまいで)神事も海上安全,豊漁祈願のため各地で行われているが,とくに関東地方の海岸部で盛んである。これは一種の神のみそぎと考えられ,なかには神輿洗いや海中渡御の例もある。神奈川県寒川神社の浜降祭(7月15日)や千葉県の安房神社の浜降神事(8月10日)などは,とくに有名である。

→磯遊び

[宇野 正人]

→磯遊び

[宇野 正人]