芥川賞作家大城 立裕 (おおしろ たつひろ1925年 9月19日 - 2020年 10月27日 )は、小説だけではなく、エッセイや評論を書き、おまけに沖縄芝居、そして晩年は詩劇「新作組踊」を20作以上書かれて逝かれた。 大城立裕さんは氏の「世替りや世替りや」などの戯曲を読み、舞台を観て論文を書いたことがあり、なにかと懇意にしていただいた。 嵐花、トートーメー万歳と沖縄芝居実験劇場の舞台は . . . 本文を読む

興味深い現象があるのですね。世界の潮流の一つでしょうか。ちょっと調べてみたい文化現象。 ある集団の訴えで、書籍さえシュレッダーにかけられ処分された事実が気になっている。 県民大会のロゴやTシャツが直前で処分の出来事があった。キャンセルカルチャーの事例だろうか。 SNS時代ゆえのデジタル化の利便性や拡散とその弊害は諸刃の刃なのかもしれない。一方で監視社会へと突き進んでいる。 確かチョムスキーは表現の . . . 本文を読む

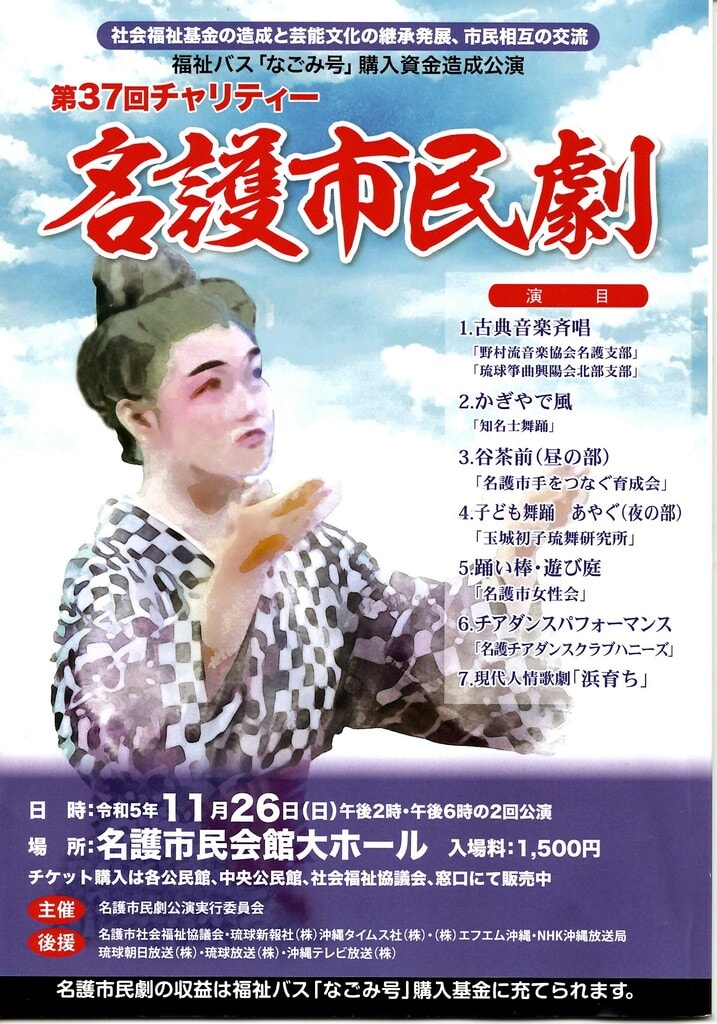

市民劇の面白さがある。地域の特性・個性が存分に舞台で披露される。10人の名護市の地名士舞踊「かぎやで風」は、当初驚いたが、地域のみなさんのために常日頃活躍されている方々の登場だった。舞踊がうまいというわけではない。それぞれの個性で踊っている面白さがあった。 冒頭の古典音楽斉唱は見事だった。野村流音楽協会名古支部と琉球筝曲興陽会北部支部のみなさん、総勢70人による斉唱である。「かぎやで風節」と「辺野 . . . 本文を読む

庭でうるさく鳴くタイワンクツワムシの元気な音楽会が来年の春まで続いていく。小さな庭はその鳴き声で精神が喚起される。「何しているんだ」と~。 実にけたましい鳴き声の正体が分かったのは去年のことだった。動きがややおそくて、シークワーサーの葉の上にジーッとしている姿を目撃した。よく見ると大きな後ろ足が一本なかった。それが強烈な印象である。その後もまたやはり一本の足がない姿を見つけた時、それが何を暗示する . . . 本文を読む

彼女としては、舞台の中で確かにこの眼で見た字幕に登場した「ノロ」のことば、そして確かに黒子と金持ちの男性に虐待を受けていた妻と黒子との間の場面で王府「オモロ」の独特な唱えを聞いたことを、実際にそうなのかと確かめたい意向があることは分かった。 ポリフォニー的なスケールの大きい舞台(脚本)なので、フランス語がメインでも日本語、ポルトガル語、中国語、ペルシャ語、サウジアラビア語(?)などなどが世界の状況 . . . 本文を読む

自由にお取りくださいで、三枚のハガキを手にした。博物館、美術館共に盛況な様子だが、そこは意外と観光客など、外からのゲストが多い様子。県民はマメに展示会場に足を向けているのだろうか。 5年前にフィリピンのマニラに行った際、短い時間だったが、博物館と美術館を訪ねた。おそらくある国や都市や集落の文化のエキスが一同に集積された場、空間が博物館であり美術館のような文化施設なのだと言えるのだろう。そこへ行けば . . . 本文を読む

ご一緒したお二人はお話しに夢中になっておられたが、与那原の浜は遠くに実在し、見下ろすと伊波普猷が眠る浦添城址があり、道向かいには玉城朝薫の墓がある。 その墓地を見学して、真喜志八重子さんは、即決されたと言う。 勘の鋭い女性だ。連れのお二人と線香を焚いた。しばしのあれこれのユンタクの最中に、何と鶯がやってきて、ホーホケキョとまろやかに鳴いた。 ああ、康忠さんは、悦びをこのように表したのだ。一人素敵 . . . 本文を読む

イスラエルは何十年にもわたって法的免責を享受してきた。ガザに対する戦争は、最終的にそれを変えることができるだろうか?ガザを植民地、占領地にしてきたIsraelへの抵抗運動としてのハマスだと、日本の中東研究者も指摘している。海外で活躍してきた友人は沖縄も似ているねと語った。植民地政策なんだよね、と。大城立裕は沖縄は日本の内国植民地だと話していた。沖縄は自治州になるか独立しない限り、その鎖(植民地)を . . . 本文を読む

当初は、近隣を歩き回り、ないていた。台風時は不憫に思い、車の下に猫フードを与えたりしていた。それがいつの間にか家の中に入り込み、いっしょに、食べるようになった。四本の足裏を見たらさほど汚れてはいない。大きなオス猫だが意外とおとなしい。 家猫の食事が済んでから食事をすることをわきまえたりしている。さくら耳でもなく、去勢されているわけでもない。なぜか、かなり老齢に思えてならない。なぜ家を飛び出してき . . . 本文を読む

ハラーリーさんが昨今の状況にどう発言しているのか、ですが~。氏の発言に関連する検証ですね。現況を歴史を振り返っています。現在のシステムが機能しない現実、なぜ?The return of wars, explained | Yuval Noah Harari

. . . 本文を読む