一元的な世界の無機質さと書いて、さて何が一元的か〜?モニスティックと言う事でもあるが、それは、地球惑星や地球村、人類、ホモサピエンスの言葉に集約されるだろうか。 昨今はNEW WORLD ORDER、英語の略字NWOがやたら目につく。そしてトランスヒューマンである。Trans-humanismはダーウィンの進化論以降必然的に登場したのではなくヘーゲルの弁証法以降なのだろうか。 人類史の膨大な痕跡、 . . . 本文を読む

(鴨長明の座像/京都の友人の実家が下鴨神社の近くで、立ち寄った!)仕事の関係でシンポには行けなかったが特集が22日の紙面で展開されるというので楽しみにしている。 友人は観客席とパネラーの間にも熱気があり、それぞれの支持者のサポートもあったと話していた。女性が多い登壇も興味深かったが、琉球独立学会の関係者も登壇で、辛さんや安田さんは日本における差別やヘイト関係の論者でもある。辛さんのマイノリティ . . . 本文を読む

確かすでに10年前だが、ミュンヘンの国際学会のテーマの中に脱植民地が入っていた。オーストラリアのアボリジの演劇やアートが紹介され、かつて彼らの遺骨やアート作品が英国に収奪された事実が報告され、その変換運動があり、一部は変換されたことが基調講演で報告されていたと記憶している。脱植民地、ポルトコロニアルな文化運動は21世紀に入って闊達になっているのだろうか。琉球人の遺骨を京都大学が変換しない膠着状況も . . . 本文を読む

韓国の文学賞についての冒頭の辛淑玉解説が良かったですね。社会の先端で、大きな力と闘いながら文学作品を書くという厳しい立ち位置で世界を見据えている沖縄を代表する小説家ですね。目取真俊 韓国で文学賞受賞 辛淑玉 × 北丸雄二 【マイノリティ・リポート】

以下はメモ:北丸雄二さんについては良く知らないのでWikipediaをリンクしておきます。小児性愛は相手の意思を得られることはない。罪を . . . 本文を読む

あらためて空手の歴史をひも解きたい。沖縄空手の流派は、少なからず命運をもってそれぞれの流派の再興が待ったなしなのだ、と分かる。 空手と芸能の関係も深い。琉球舞踊への影響は、少なからずある。空手舞踊も今人気中。 辻の遊廓などと空手の親和感も歴史は長そうである。表の新聞や書籍はその辺の歴史はあえて触れないようだが、空手の達人と辻の美らジュリとの関係は戦前の新聞からも見えてくる。実際インタビューによって . . . 本文を読む

沖縄外国文学会から送られてきたSouthern Reviewを読んで、フランツ•ファノンの『黒い皮膚•白い仮面』(1952年)が気になった。知念ウシさんの巻頭論文の題名、フランツ•ファノン『白い仮面•黒い皮膚』再読ー日本再併合50年目の琉球でが興味深くて、読んだついでに、ネットで他の方々の論文や解釈も視聴した。まず何故『黒い皮膚•白い仮面』の著書の . . . 本文を読む

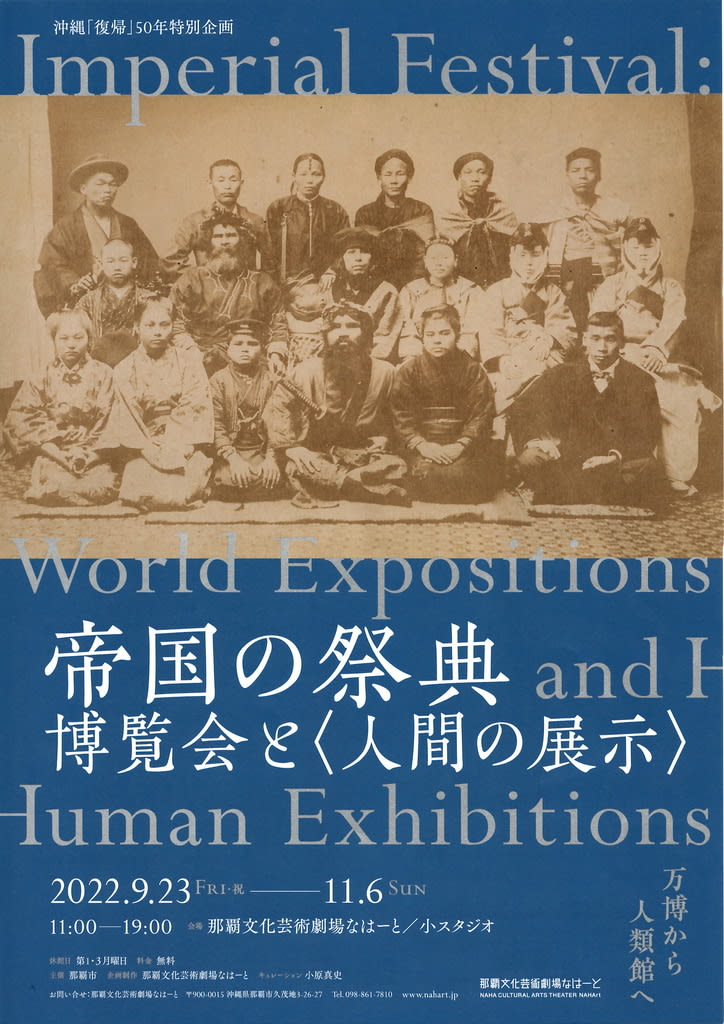

小原真史著『帝国の祭典ー博覧会と〈人間の展示〉』を読みたいと思ったのは、展示だけではなく、氏の喜劇『人類館』上演後(11月5日)のアフタートークでの発言を拝聴して、なるほどと新しい指摘に驚いたゆえでもある。この有名な1903年の大阪・第5回勧業博覧会会場近くで開催された「学術人類館」で展示された人々の集合写真について、小原氏は真ん中に座っているアイヌの男性とその和装の妻、また学生帽をかぶった息子に . . . 本文を読む

政教分離ではなく、政教一体の現在?ロシアをテーマにしているが、77年前の日本でも政教一致で国家神道と政治が一体となって他国に侵略したとの説明。その時日本の全仏教界も政府支持だった事実があったのだ。日本の仏教界が零戦を献納したという話も興味深かった。ロシア正教とプーチンの関係がテーマだが、鵜飼さんの話で、日本が中国を侵略した時、寺や神社を造っていったという事実、またアイヌが住んでいた北方領土でも寺や . . . 本文を読む

南天やブーゲンビリアを襲う蔦を切り取った。片付けようとしたら、なんと、ハブ?どうも、ささいな日々の生活の中にアート作品が溢れているのだと、一人笑みがこぼれた朝。ハブは、この島では、日常なのかもしれない。ハブの頭?ブーゲンビリアと蔦とハブの頭のオブジェ!近眼ゆえに、一瞬ひるんだ。やはり、ハブだ!一目見たハブは、脳裏から消えない。 . . . 本文を読む

琉球漆の研究から新しい作品が誕生したり、同じく古い紅型衣装から新たな衣装や小物が作られる。伝統工芸を現在に活かす活動があり、それを応援する企業メセナもいいね。あらたな創造が意外と温故知新の古くて新しい概念で、繰り返されていく事例は多いのだろう。それは工芸だけではなく文芸でも起こっている。詩人のT.Sエリオットが詩論として論じていた。春になるとエリオットの詩の一遍が浮かんでくる。4月は一番残酷な月だ . . . 本文を読む