3月4日(土)は、小田急電鉄主催の「ぐるっと丹沢・大山×宮ヶ瀬 魅力発見バスツアー『酒蔵めぐりコース』」に参加(約1万円)してみました。

集合(9:15)は小田急線本厚木駅北口ミロード1の正面玄関前で、参加者は十数人程いました。

本厚木駅北口から歩いて中町大町駐車場まで行って、貸切バスに乗って黄金井酒造に向いました。

<黄金井酒造(こがねいしゅぞう)>

バスが出発すると約30分で、厚木市七沢にある黄金井酒造に着きました。

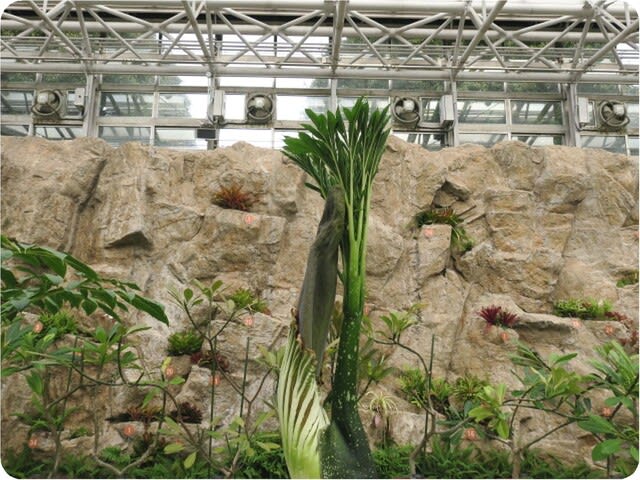

駐車場からは、ご覧のような酒造庫(旧蔵)に案内されました。

説明に依ると、5,297リットルの樽だと一升瓶は約3000本取れるみたいです。

2017年12月の「黄金井酒造(厚木・七沢)の酒蔵見学」で来た時は、八代目当主(社長)黄金井康巳氏が自ら案内してくれました。

折角なので、酒造庫の天井を撮ってみました。

酒造庫の次は、歩いて製造蔵の観覧室に案内されました。

観覧室に向っていると、背後に大山(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

観覧室で酒造ビデオを見てから、製造蔵(中へは入れません)を撮ってみました。

全国新酒鑑評会で金賞を受賞した清酒「盛升」の賞状が、観覧室にあったので撮ってみました。

観覧室からは駐車場に戻って、ご覧のような建物(旧倉庫)の前で試飲タイムになりました。

又、試飲だけでなく、隣の酒蔵売店で使える500円クーポンも貰えました。

味醂や清酒「盛升」のポスターがあったので撮ってみました。

試飲が終わると、皆さん500円クーポンが使える酒造売店に向いました。

私も500円クーポンを使って清酒「盛升」を買ってしまいました。

酒造売店の前に杉玉(酒林)があったので撮ってみました。

折角なので、昭和初期に建てられた旧倉庫の窓をアップで撮ってみました。

旧倉庫の全体を撮ってバスに乗り込みました。

<大矢孝酒造(おおやたかししゅぞう)>

バスが出発すると、約40分で愛甲郡愛川町にある大矢孝酒造の駐車場に着きました。

駐車場からは歩いてツツジが植えてある酒蔵の前に案内されました。

暫く、バスから降りて来る人を待つことになりました。

近くに、ふるさとの木「残草のケヤキ」の標柱があったので撮ってみました。

取り敢えず、左右のケヤキの大木を撮ってみました。

ケヤキの間に、酒蔵の煙突が見えたので一緒に撮ってみました。

又、ケヤキの奥には主屋(?)の入り口がありました。

折角なので、左側のケヤキと一緒に主屋を撮ってみました。

グロテスクな左側のケヤキの根元をアップで撮ってみました。

ついでに、右側のケヤキの根元を撮ってみました。

庭先に、ご覧のような梅が咲いていたのでアップで撮ってみました。

人数の関係で、大矢孝酒造では試飲Grと酒蔵見学Grの2グループに分かれました。

私は試飲Grだったので、ご覧のような庭木がある主屋(?)の中庭に案内されました。

赤い実の植木(トキワサンザシ?)があったのでアップで撮ってみました。

ビールケースの上の板に置いてある清酒「残草蓬萊」の説明がありました。

説明も程々に、試飲タイムが始まりました。

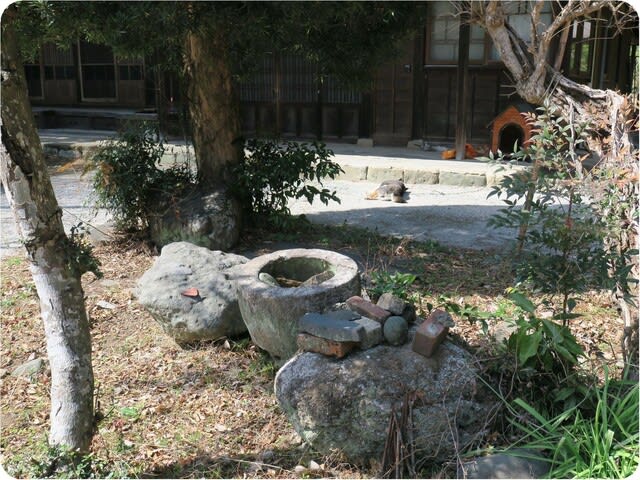

中庭に、ご覧のような石があったので撮ってみました。

又、中庭の後ろに笹山があったので撮ってみました。

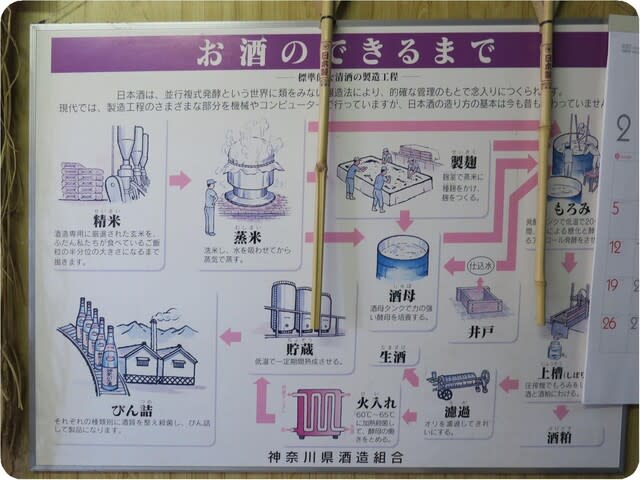

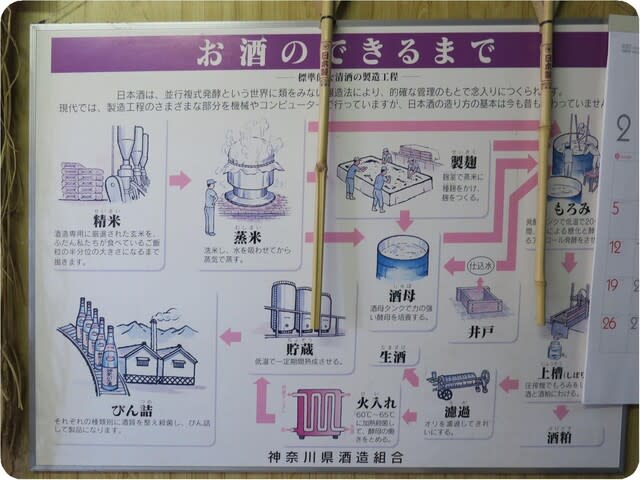

試飲タイムが終わると、日本酒が出来るまでの工程の説明がありました。

酒蔵に行くと、ご覧のような大釜があったので撮ってみました。

又、作業場所もあったので撮ってみました。

麹室(清酒製麹室)に案内されたので内部を撮ってみました。

麹室の入り口に、注連縄があったので撮ってみました。

ご覧のようなタンクが置いてあったので撮ってみました。

日本酒と酒粕に分離する上槽装置があったので撮ってみました。

空瓶の日本酒が積み上げられていたので撮ってみました。

試飲Grが未だ戻って来なかったので、酒蔵の前庭を撮りに行ってみました。

酒蔵の前庭に、ピラカンサがあったので倍率を上げて撮ってみました。

<海湘丸(かいしょうまる)>

大矢孝酒造の次は、厚木市長谷にある海湘丸本店で昼食を食べることになりました。

海湘丸の看板を撮ってみましたが、本店の他に海老名店(海老名市門沢橋)や湘南台店(藤沢市石川)があるみたいです。

折角なので、出された刺身定食を撮ってみました。

海湘丸には約1時間いて、伊勢原市三ノ宮にある比々多神社に向いました。

<三之宮比々多神社(さんのみやひびたじんじゃ)>

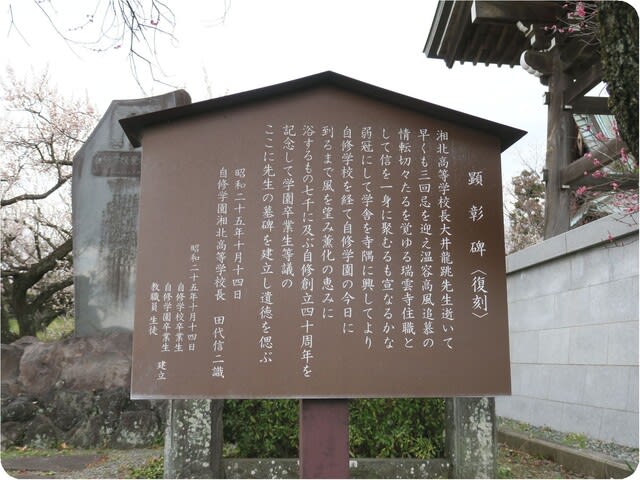

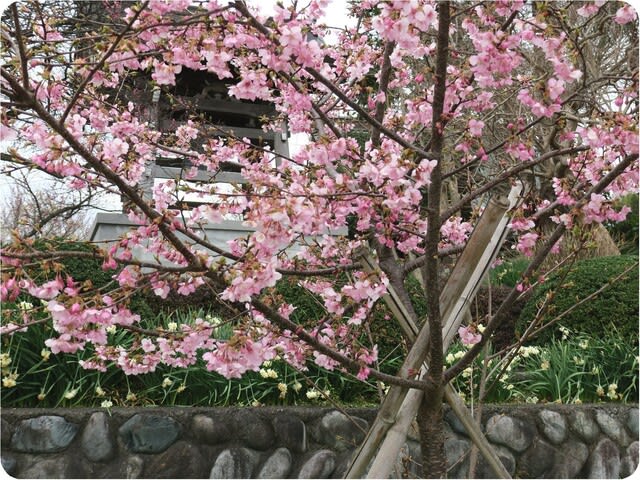

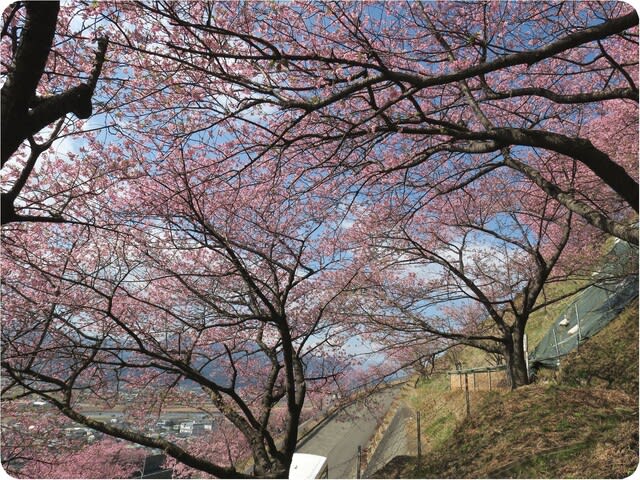

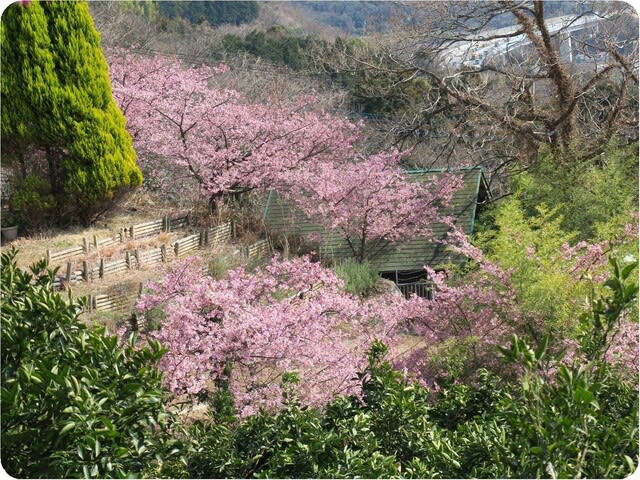

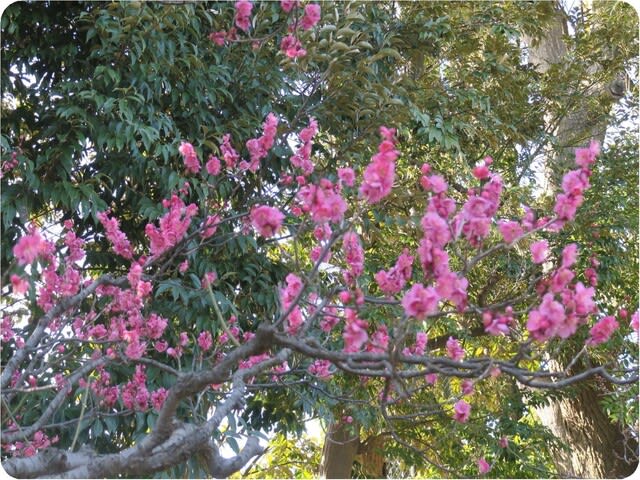

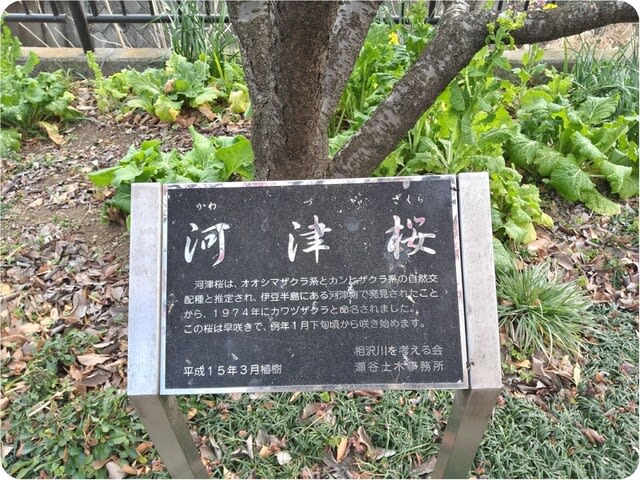

比々多神社の駐車場に着くと、ご覧のような河津桜(?)が咲いていたので撮ってみました。

尚、海湘丸からバスに乗ると約40分で比々多神社に着きました。

素晴らしい河津桜を倍率を上げて撮ってみました。

比々多神社の鳥居の前に着いたので撮ってみましたが、見覚えがある鳥居でした。

比々多神社は、2017年5月の「伊勢原:三之宮比々多神社~上粕屋神社」で来ていました。

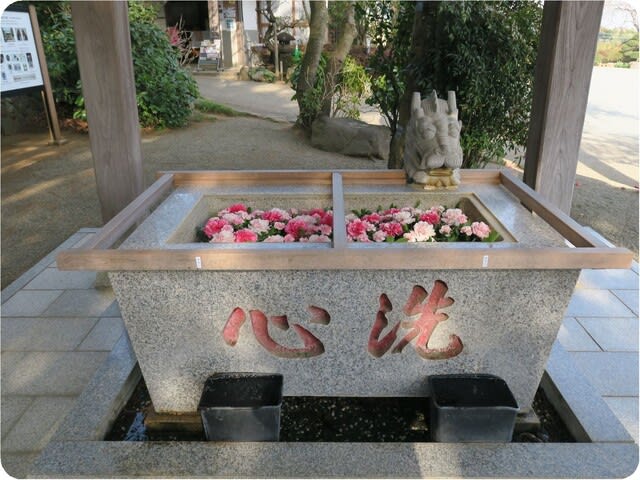

鳥居をくぐって、参道の右側にあった手水舎を撮ってみました。

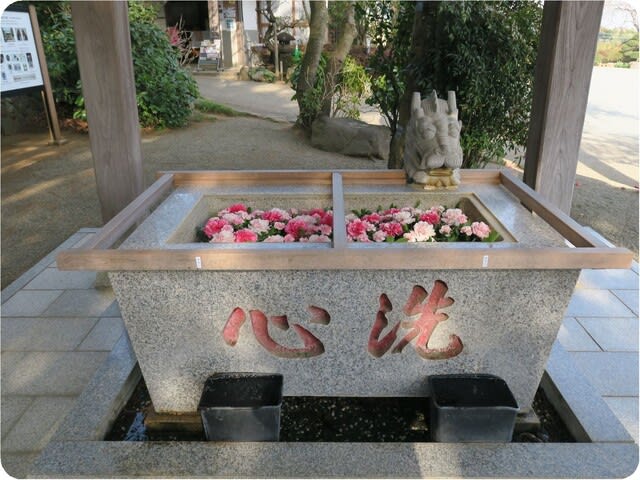

ついでに、花が浮かんでいる手水石を撮ってみました。

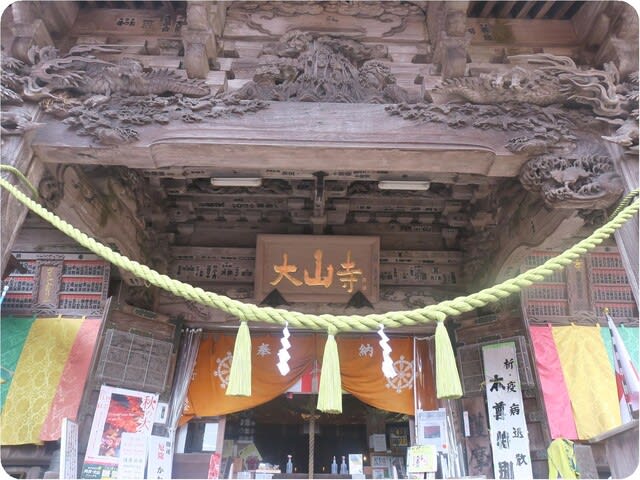

境内に入ると、正面に立派な拝殿が見えたので撮ってみました。

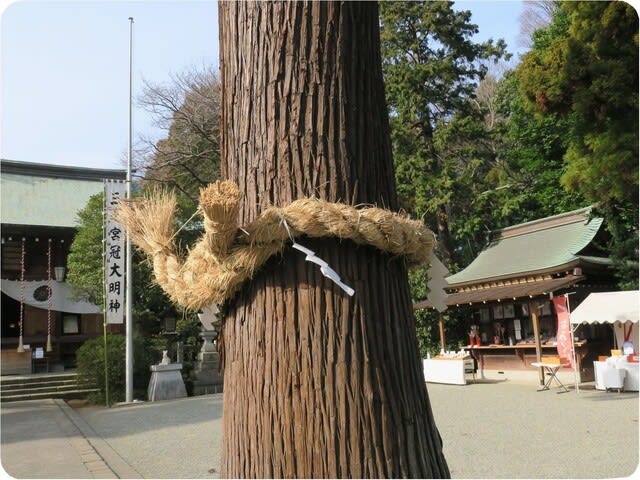

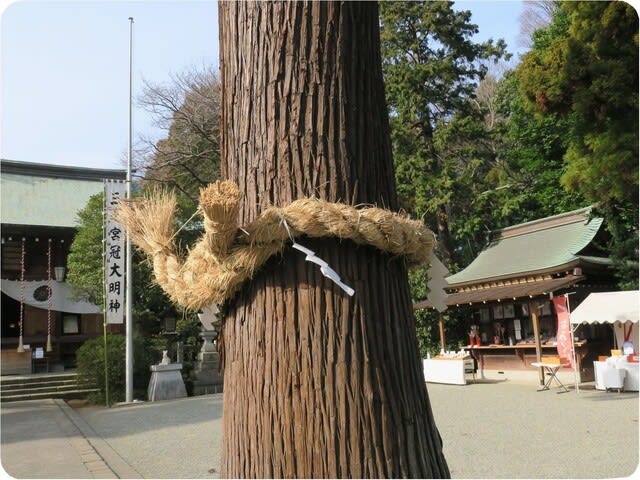

折角なので、御神木の注連縄をアップで撮ってみました。

ご覧のような物があったので撮ってみましたが、蓋がしてある井戸ですかね?

折角なので、拝殿をアップで撮ってみました。

境内の左側に、人形が飾られていたので見に行ってみました。

右側に飾られていた人形を倍率を上げて撮ってみました。

中央に甲冑(鎧兜)が飾られていたので倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、左奥に飾られていた人形を撮ってみました。

境内の中央に戻って、正面から拝殿を倍率を上げて撮ってみました。

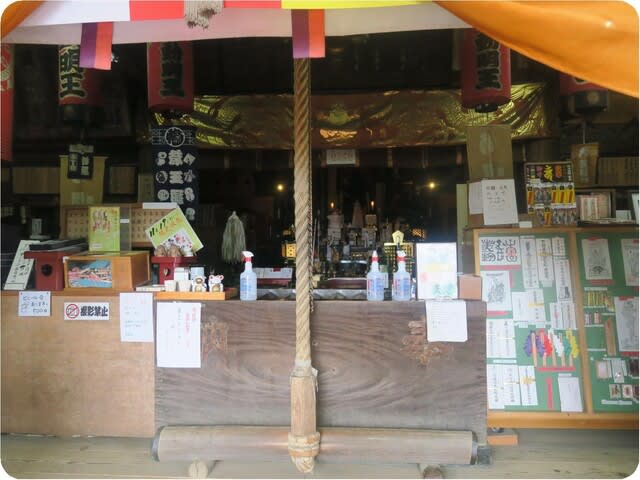

拝殿に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから拝殿の内部をアップで撮ってみました。

拝殿に掛かっていた扁額「比々多神社」をアップで撮ってみました。

境内の右の方に行くと、「成長のはかり」の碑があったのでアップで撮ってみました。

ここで、子供の身長を測りながら成長を見守っているのですかね?

奥に、元宮に行ける参道があったので撮ってみました。

参道に歌碑(?)があったのですが凡人には読めませんでした。

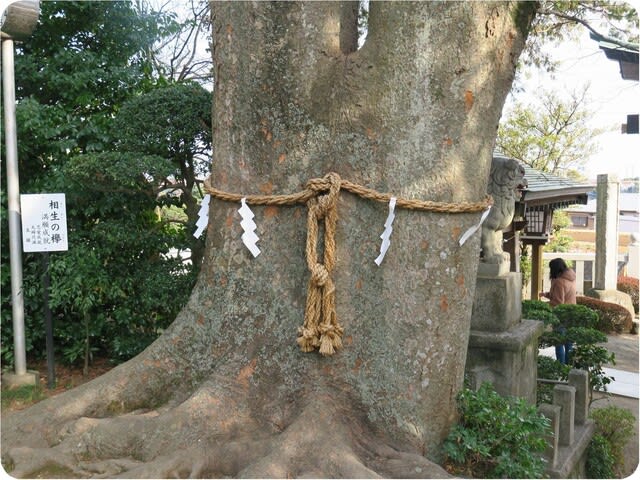

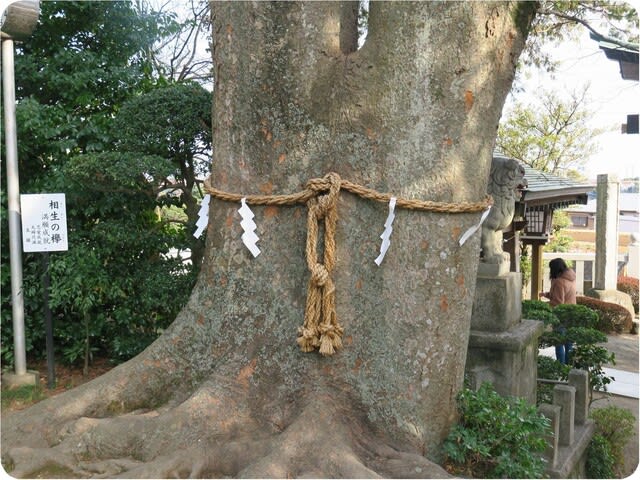

境内に戻ると、御神木の「相生の欅」があったので撮ってみました。

欅の上の方に、ご覧のようなヤドリギ(宿り木)があったのでアップで撮ってみました。

<吉川醸造(よしかわじょうぞう)>

三之宮比々多神社からは、歩いて10分の所にある吉川醸造に行きました。

矢切り(?)に杉玉(酒林)が掛かっていたのでアップで撮ってみました。

ついでに、[日本酒 菊勇」と刻まれている煙突を撮ってみました。

簡単な説明があって、酒蔵に案内されました。

酒蔵に入ると、ご覧のような物が置いてあったので撮ってみました。

カバーが懸けられていますが、蒸米で使う甑(こしき)ですかね!?

近くに、蒸米用の大釜と蓋があったので撮ってみました。

ご覧のような器具や装置があったので撮ってみましたが、何に使うのか分かりません。

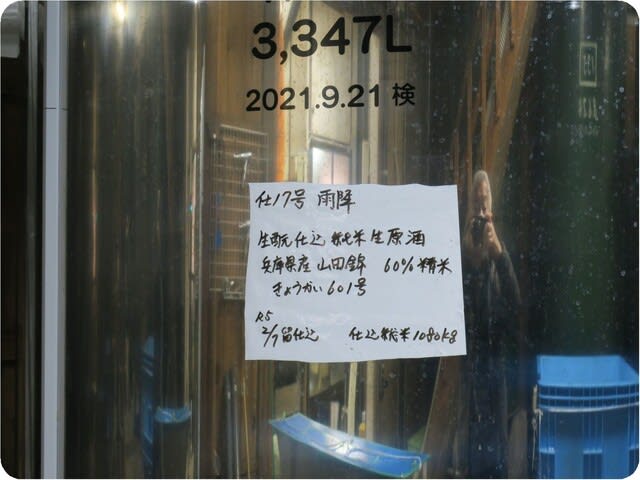

新旧のタンクが置いてあったのでアップで撮ってみました。

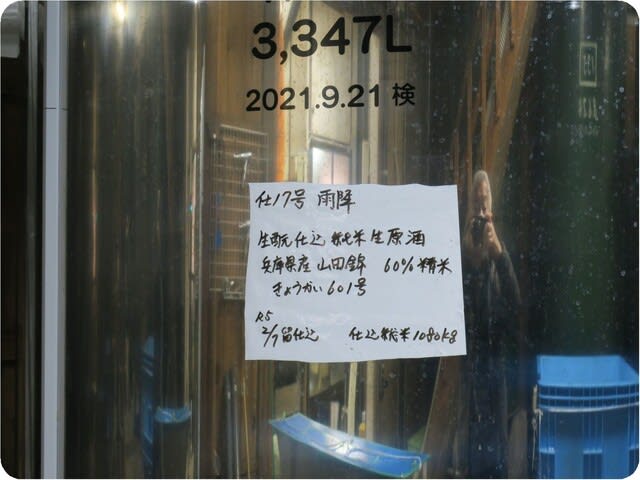

このタンクには、山田錦を60%精米した純米生原酒「雨降」のラベルがありました。

タンクの上を撮ってみましたが、人が歩けるような広さになっていました。

階段を上ってタンクの上に行くと、タンクの上部が見えたので撮ってみました。

屋根裏の奥に、ご覧のような樽が置いてあったので撮ってみました。

ついでに、屋根裏の垂木・柱を撮ってみました。

屋根裏から下に降りると、ご覧のような部屋が酒蔵の奥にありました。

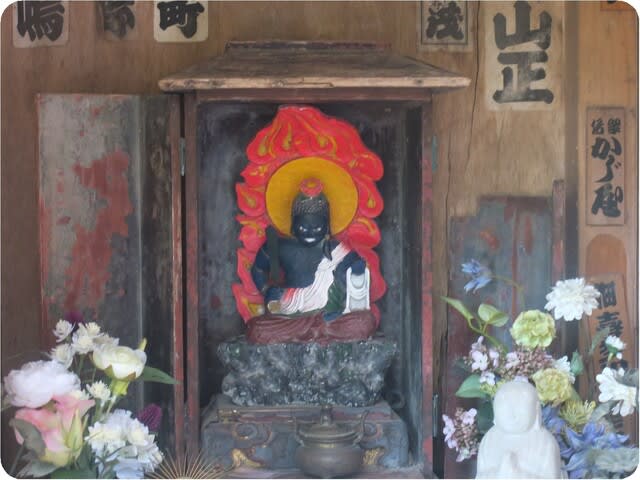

部屋の入り口に、神棚が祀られていたのでアップで撮ってみました。

奥に、ご覧のような麹室があったのでアップで撮ってみました。

麹室の入り口にも、注連縄があったので撮ってみました。

麹室を後に、タンクの横を通って酒蔵の入り口に戻りました。

ご覧のような時代物のタンクがあったので撮ってみました。

又、熟成した醪(もろみ)を搾る圧搾機があったのでアップで撮ってみました。

酒蔵を後に、ご覧のような場所に行って試飲タイムになりました。

折角なので、試飲出来る日本酒の雨降と菊勇を撮ってみました。

試飲した後は、来た道を戻って比々多神社の駐車場に戻りました。

途中に、案内板「比々多の見どころ」があったので現在地を確認しました。

<再び、比々多神社>

比々多神社の鳥居の前に戻って来たのでアップで撮ってみました。

駐車場に戻って来たので、バスとバスステッカーを撮ってみました。

<金井酒造店(かねいしゅぞうてん)>

バスが出発すると、約30分で秦野市堀山下にある金井酒造店に着きました。

酒蔵に行く途中に、ご覧のような大釜が置いてあったので撮ってみました。

ご覧のような直売所の右側の奥に酒蔵がありました。

コロナ感染対策のため酒蔵見学は休止しているようでした。

入り口の上に、ご覧のような額(?)があったので撮ってみました。

外に、蒸米で使う甑(こしき)のような物が置いてあったので撮ってみました。

直売所の前に戻つて来ると、左側に杉玉と菰樽ありました。

正面に行って、杉玉と白笹の菰樽をアップで撮ってみました。

ついでに、杉玉(酒林)を倍率を上げて撮ってみました。

試飲用の白笹鼓は、直売所の左側にあった建物の前のテーブルに置いてありました。

左側の大吟醸「天上のハーモニー」には、モーツァルトの名前が付けられていました。

尚、中央は白笹鼓 純米吟醸「若水」、右側は白笹鼓 原酒「笹の露」です。

試飲タイムが終わると、バスに戻って小田急線の秦野駅(南口)に向いました。

秦野駅に着いたので、秦野駅(南口)の近くにあった居酒屋「一の屋」でウーロンハイを飲んで帰りました。

今回の「神奈川県央の酒蔵巡り」は、昼食が付いて4ヶ所の酒蔵で飲むことが出来たので良かったです。

更に、酒のツマミがあると、もっと良かったですが・・・(失礼、試飲でしたね!)

又、徐々に酔っぱらってきたので、酒蔵巡り後半の写真が殆ど撮れていませんでした(すいません)。

尚、万歩計は、あまり歩いていないので12,000歩程度でした。

集合(9:15)は小田急線本厚木駅北口ミロード1の正面玄関前で、参加者は十数人程いました。

本厚木駅北口から歩いて中町大町駐車場まで行って、貸切バスに乗って黄金井酒造に向いました。

<黄金井酒造(こがねいしゅぞう)>

バスが出発すると約30分で、厚木市七沢にある黄金井酒造に着きました。

駐車場からは、ご覧のような酒造庫(旧蔵)に案内されました。

説明に依ると、5,297リットルの樽だと一升瓶は約3000本取れるみたいです。

2017年12月の「黄金井酒造(厚木・七沢)の酒蔵見学」で来た時は、八代目当主(社長)黄金井康巳氏が自ら案内してくれました。

折角なので、酒造庫の天井を撮ってみました。

酒造庫の次は、歩いて製造蔵の観覧室に案内されました。

観覧室に向っていると、背後に大山(?)が見えたので倍率を上げて撮ってみました。

観覧室で酒造ビデオを見てから、製造蔵(中へは入れません)を撮ってみました。

全国新酒鑑評会で金賞を受賞した清酒「盛升」の賞状が、観覧室にあったので撮ってみました。

観覧室からは駐車場に戻って、ご覧のような建物(旧倉庫)の前で試飲タイムになりました。

又、試飲だけでなく、隣の酒蔵売店で使える500円クーポンも貰えました。

味醂や清酒「盛升」のポスターがあったので撮ってみました。

試飲が終わると、皆さん500円クーポンが使える酒造売店に向いました。

私も500円クーポンを使って清酒「盛升」を買ってしまいました。

酒造売店の前に杉玉(酒林)があったので撮ってみました。

折角なので、昭和初期に建てられた旧倉庫の窓をアップで撮ってみました。

旧倉庫の全体を撮ってバスに乗り込みました。

<大矢孝酒造(おおやたかししゅぞう)>

バスが出発すると、約40分で愛甲郡愛川町にある大矢孝酒造の駐車場に着きました。

駐車場からは歩いてツツジが植えてある酒蔵の前に案内されました。

暫く、バスから降りて来る人を待つことになりました。

近くに、ふるさとの木「残草のケヤキ」の標柱があったので撮ってみました。

取り敢えず、左右のケヤキの大木を撮ってみました。

ケヤキの間に、酒蔵の煙突が見えたので一緒に撮ってみました。

又、ケヤキの奥には主屋(?)の入り口がありました。

折角なので、左側のケヤキと一緒に主屋を撮ってみました。

グロテスクな左側のケヤキの根元をアップで撮ってみました。

ついでに、右側のケヤキの根元を撮ってみました。

庭先に、ご覧のような梅が咲いていたのでアップで撮ってみました。

人数の関係で、大矢孝酒造では試飲Grと酒蔵見学Grの2グループに分かれました。

私は試飲Grだったので、ご覧のような庭木がある主屋(?)の中庭に案内されました。

赤い実の植木(トキワサンザシ?)があったのでアップで撮ってみました。

ビールケースの上の板に置いてある清酒「残草蓬萊」の説明がありました。

説明も程々に、試飲タイムが始まりました。

中庭に、ご覧のような石があったので撮ってみました。

又、中庭の後ろに笹山があったので撮ってみました。

試飲タイムが終わると、日本酒が出来るまでの工程の説明がありました。

酒蔵に行くと、ご覧のような大釜があったので撮ってみました。

又、作業場所もあったので撮ってみました。

麹室(清酒製麹室)に案内されたので内部を撮ってみました。

麹室の入り口に、注連縄があったので撮ってみました。

ご覧のようなタンクが置いてあったので撮ってみました。

日本酒と酒粕に分離する上槽装置があったので撮ってみました。

空瓶の日本酒が積み上げられていたので撮ってみました。

試飲Grが未だ戻って来なかったので、酒蔵の前庭を撮りに行ってみました。

酒蔵の前庭に、ピラカンサがあったので倍率を上げて撮ってみました。

<海湘丸(かいしょうまる)>

大矢孝酒造の次は、厚木市長谷にある海湘丸本店で昼食を食べることになりました。

海湘丸の看板を撮ってみましたが、本店の他に海老名店(海老名市門沢橋)や湘南台店(藤沢市石川)があるみたいです。

折角なので、出された刺身定食を撮ってみました。

海湘丸には約1時間いて、伊勢原市三ノ宮にある比々多神社に向いました。

<三之宮比々多神社(さんのみやひびたじんじゃ)>

比々多神社の駐車場に着くと、ご覧のような河津桜(?)が咲いていたので撮ってみました。

尚、海湘丸からバスに乗ると約40分で比々多神社に着きました。

素晴らしい河津桜を倍率を上げて撮ってみました。

比々多神社の鳥居の前に着いたので撮ってみましたが、見覚えがある鳥居でした。

比々多神社は、2017年5月の「伊勢原:三之宮比々多神社~上粕屋神社」で来ていました。

鳥居をくぐって、参道の右側にあった手水舎を撮ってみました。

ついでに、花が浮かんでいる手水石を撮ってみました。

境内に入ると、正面に立派な拝殿が見えたので撮ってみました。

折角なので、御神木の注連縄をアップで撮ってみました。

ご覧のような物があったので撮ってみましたが、蓋がしてある井戸ですかね?

折角なので、拝殿をアップで撮ってみました。

境内の左側に、人形が飾られていたので見に行ってみました。

右側に飾られていた人形を倍率を上げて撮ってみました。

中央に甲冑(鎧兜)が飾られていたので倍率を上げて撮ってみました。

ついでに、左奥に飾られていた人形を撮ってみました。

境内の中央に戻って、正面から拝殿を倍率を上げて撮ってみました。

拝殿に行ってお参りすることにしました。

お参りしてから拝殿の内部をアップで撮ってみました。

拝殿に掛かっていた扁額「比々多神社」をアップで撮ってみました。

境内の右の方に行くと、「成長のはかり」の碑があったのでアップで撮ってみました。

ここで、子供の身長を測りながら成長を見守っているのですかね?

奥に、元宮に行ける参道があったので撮ってみました。

参道に歌碑(?)があったのですが凡人には読めませんでした。

境内に戻ると、御神木の「相生の欅」があったので撮ってみました。

欅の上の方に、ご覧のようなヤドリギ(宿り木)があったのでアップで撮ってみました。

<吉川醸造(よしかわじょうぞう)>

三之宮比々多神社からは、歩いて10分の所にある吉川醸造に行きました。

矢切り(?)に杉玉(酒林)が掛かっていたのでアップで撮ってみました。

ついでに、[日本酒 菊勇」と刻まれている煙突を撮ってみました。

簡単な説明があって、酒蔵に案内されました。

酒蔵に入ると、ご覧のような物が置いてあったので撮ってみました。

カバーが懸けられていますが、蒸米で使う甑(こしき)ですかね!?

近くに、蒸米用の大釜と蓋があったので撮ってみました。

ご覧のような器具や装置があったので撮ってみましたが、何に使うのか分かりません。

新旧のタンクが置いてあったのでアップで撮ってみました。

このタンクには、山田錦を60%精米した純米生原酒「雨降」のラベルがありました。

タンクの上を撮ってみましたが、人が歩けるような広さになっていました。

階段を上ってタンクの上に行くと、タンクの上部が見えたので撮ってみました。

屋根裏の奥に、ご覧のような樽が置いてあったので撮ってみました。

ついでに、屋根裏の垂木・柱を撮ってみました。

屋根裏から下に降りると、ご覧のような部屋が酒蔵の奥にありました。

部屋の入り口に、神棚が祀られていたのでアップで撮ってみました。

奥に、ご覧のような麹室があったのでアップで撮ってみました。

麹室の入り口にも、注連縄があったので撮ってみました。

麹室を後に、タンクの横を通って酒蔵の入り口に戻りました。

ご覧のような時代物のタンクがあったので撮ってみました。

又、熟成した醪(もろみ)を搾る圧搾機があったのでアップで撮ってみました。

酒蔵を後に、ご覧のような場所に行って試飲タイムになりました。

折角なので、試飲出来る日本酒の雨降と菊勇を撮ってみました。

試飲した後は、来た道を戻って比々多神社の駐車場に戻りました。

途中に、案内板「比々多の見どころ」があったので現在地を確認しました。

<再び、比々多神社>

比々多神社の鳥居の前に戻って来たのでアップで撮ってみました。

駐車場に戻って来たので、バスとバスステッカーを撮ってみました。

<金井酒造店(かねいしゅぞうてん)>

バスが出発すると、約30分で秦野市堀山下にある金井酒造店に着きました。

酒蔵に行く途中に、ご覧のような大釜が置いてあったので撮ってみました。

ご覧のような直売所の右側の奥に酒蔵がありました。

コロナ感染対策のため酒蔵見学は休止しているようでした。

入り口の上に、ご覧のような額(?)があったので撮ってみました。

外に、蒸米で使う甑(こしき)のような物が置いてあったので撮ってみました。

直売所の前に戻つて来ると、左側に杉玉と菰樽ありました。

正面に行って、杉玉と白笹の菰樽をアップで撮ってみました。

ついでに、杉玉(酒林)を倍率を上げて撮ってみました。

試飲用の白笹鼓は、直売所の左側にあった建物の前のテーブルに置いてありました。

左側の大吟醸「天上のハーモニー」には、モーツァルトの名前が付けられていました。

尚、中央は白笹鼓 純米吟醸「若水」、右側は白笹鼓 原酒「笹の露」です。

試飲タイムが終わると、バスに戻って小田急線の秦野駅(南口)に向いました。

秦野駅に着いたので、秦野駅(南口)の近くにあった居酒屋「一の屋」でウーロンハイを飲んで帰りました。

今回の「神奈川県央の酒蔵巡り」は、昼食が付いて4ヶ所の酒蔵で飲むことが出来たので良かったです。

更に、酒のツマミがあると、もっと良かったですが・・・(失礼、試飲でしたね!)

又、徐々に酔っぱらってきたので、酒蔵巡り後半の写真が殆ど撮れていませんでした(すいません)。

尚、万歩計は、あまり歩いていないので12,000歩程度でした。