9月29日(土)は、「小田原かまぼこ通り」でイベント「第3回 小田原宿場祭り~300畳敷で大宴会~」があって、「小田急まなたび」で募集をしていたので申し込んで(3,100円/人)みました。

尚、申込者にはイベント会場で「枡」と「かまぼこ引換券」が貰えます。

朝起きると小雨が降っていたのですが、小雨決行なので行ってみました。

小田原駅までは特急ロマンスカーで行きましたが、小田原駅には11時頃着きました。

<おしゃれ横丁>

小田原駅東口から出て、ご覧のような「おしゃれ横丁」を通って国道に出ることにしました。

「おしゃれ横丁」にロケットのような飾り物があったのを初めて知りました。

折角なのでアップで撮ってみましたが、昔からあったかどうかは分かりません。

多分、雨が気になっていて上を見ながら歩いていたからかも知れませんね!?

<宿場祭り会場>

国道1号線に出て10分程歩くと、宿場祭り会場近くの「なりわい交流館」の前に着きました。

横断歩道を渡る前に、宿場祭り会場の前に置いてあった酒樽を撮ってみました。

横断歩道を渡ると、目の前に説明案内板「小田原宿なりわい交流館」があったので撮ってみました。

説明案内板には、『この施設は、昭和7年に建設された旧網問屋を再整備し、市民や観光客の皆様の「憩いの場」として、平成13年9月に開館しました。・・・』と書いてありました。

又、出桁造り(だしげたづくり)の説明『柱の上に載せた太い桁を店の前面に何本も突き出し、そこに軒や屋根を載せた江戸時代から続く伝統的な商家の建築方法』が載っていました。

「小田原宿なりわい交流館」の前を通って、宿場祭り会場のある「小田原かまぼこ通り」に行ってみました。

小雨が降っているので、300畳(?)の畳が敷いてあるテントが並んでいました。

取り敢えず、「小田急まなたび」の受付に行って「枡」と「かまぼこ引換券」を貰いました。

このテント内にも椅子の席があったのですが、座れそうにないので諦めました。

テント内に、アメ細工やスマートボール(?)が置いてあったので撮ってみました。

ご覧のように小雨が降っていますが、「かまぼこ通り」に出て畳の席を探すことにしました。

畳の席は一見空いてそうに見えますが、枡酒のお代わりで席を離れている場所でした。

奥の方が、お代わりの枡酒を注いで貰えるコーナーになっています。

結局、ステージ近くの場所にしましたが、お代わりの枡酒を注いで貰えるコーナーからは遠くなりました。

取り敢えず、席が確保出来たので、受付で貰った三勺枡(お猪口一杯分?)を撮ってみました。

ところで、枡酒は神奈川の13蔵元の日本酒が飲み放題、蒲鉾は小田原かまぼこ店12軒の食べ比べが出来ます。

早速、「かまぼこ引換券」で蒲鉾(一皿)を貰ってから、枡酒を貰いに行ってみました。

枡酒は三勺枡で飲むのでアッと言う間になくなってしまい、雨の中、傘をさして何回も足を運ぶのはしんどいです。

暫くすると、ステージでフラダンスが始まったので撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

ついでに、反対側も撮ってみましたが、ご覧のように立錐の余地もありません。

枡酒を注いで貰えるコーナーに行って、立ち飲みで日本酒を飲んでみました。

テント内も少し落ち着いて来ましたが、今度はテントの端に溜まっていた雨が、テントとテントの間から落ち始めました。

これ以上、テントの中に座っていても仕方がないので、別の場所(お寿司屋さん?)で飲み直すことにしました。

「なりわい交流館」の横に出ると、江戸時代の東海道筋の通り町「みやのまえちょう(宮前町)」の石柱があったので撮ってみました。

この辺りは、小田原城の城下町だった名残りがあるのですね!

<松原神社>

国道1号線を歩いていると、右側に松原神社があったので行ってみました。

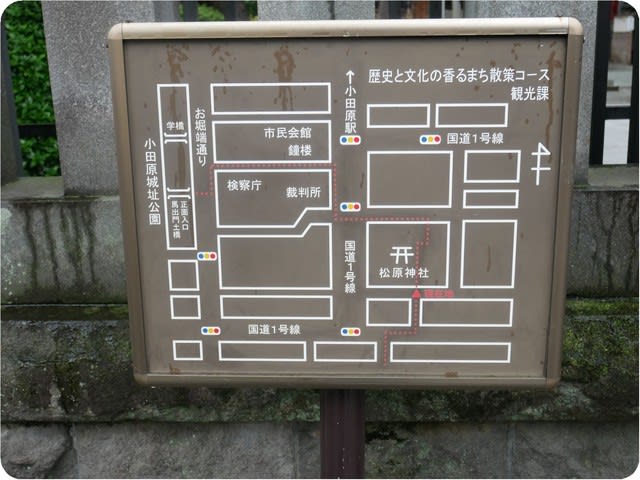

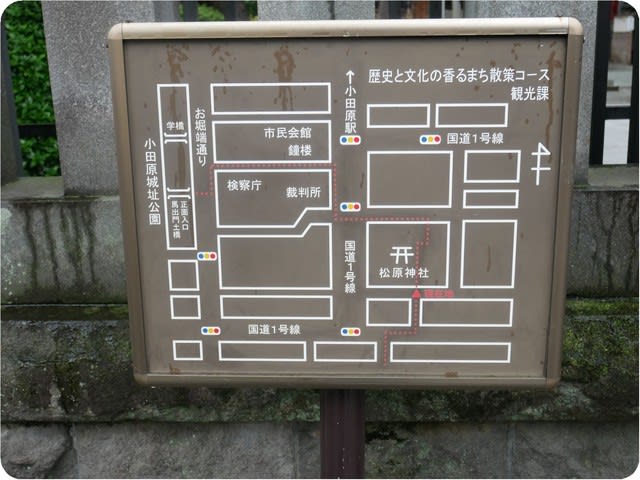

松原神社の入口に散策コースの案内板があったので現在地を確認しました。

取り敢えず、松原神社の社号標と鳥居を撮ってみました。

橋の上から、ご覧のような池が見えたので撮ってみました。

取り敢えず、一ノ鳥居を撮って境内に入ります。

二ノ鳥居と一緒に手水舎を撮ってみました。

手水舎には、ご覧のような「左三つ巴」の神紋があったので撮ってみました。

手水舎の右側に、ご覧のような神庫があったので行ってみました。

神庫に、御神輿が置いてあったので撮ってみました。

近くに、立派な古札焚上所があったので撮ってみました。

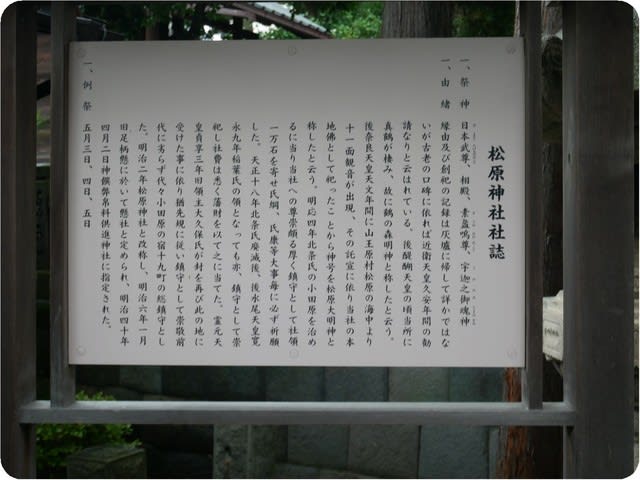

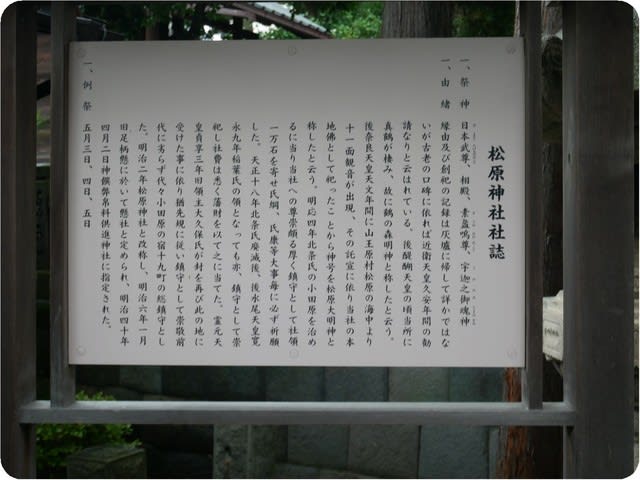

参道の左側に、松原神社社誌があったので撮ってみました。

松原神社社誌に依ると、御祭神は、日本武尊(やまとたけるのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、創建は、時期は不明だが近衛天皇久安年間(1145~1150年)の勧請と言われています。

取り敢えず、拝殿をバックに二ノ鳥居を撮ってみました。

二ノ鳥居の手前に、ご覧のような「吉兆(きっちょう)の大亀」がいたので撮ってみました。

説明案内板には、『天文14年(1545)3月、小田原の海岸に現れた大亀を土地の者が当社の池に持参したところ、小田原北条三代当主氏康は、これを聞き、吉兆なりとて参詣し舞を奉納した。果たして、翌天文15年、関東管領上杉軍8万の兵を、わずか8千の兵で見事に破り【河越夜戦】、念願の関八州の平定に成功した。・・・』と書いてあって、ご利益がありそうなのでアップで撮ってみました。

二ノ鳥居の先に、立派な拝殿があったので撮ってみました。

右側に、ご覧のような境内社があったので撮ってみました。

又、左端にあった石碑には”代々木八幡神社”と刻まれていました。

取り敢えず、拝殿に行ってお参りをすることにしました。

お参りしてから扁額を撮ってみましたが、上手く撮れていなかったのでアップしませんでした。

尚、扁額は”松原神社”となっていました。

雨で水溜りが出来ていましたが、折角なので拝殿の後ろに行ってみました。

蓋のあるご覧のような物があったので撮ってみましたが何でしょうね!

又、ご覧のような塔も建っていましたが、横には鳶消防記念会と刻まれていました。

拝殿の正面に戻って来たので、反対側から鳥居を撮って参道を戻りました。

ご覧のような橋を渡って、松原神社を後にしました。

松原神社の向かい側に、二階建ての古びた家(旅籠?)があったので撮ってみました。

正面からも撮ってみましたが、人は住んでいないようでした。

<寿司屋に向かう>

国道に戻って小田原駅に向かって歩いていると、ご覧のような鐘楼が見えたので行ってみました。

鐘楼に着きましたが、鐘楼には上がれなかったので下から撮ってみました。

江戸時代の大手門跡の石垣をアップで撮ってみました。

又、鐘楼をアップで撮ってみましたが、朝夕6時には時を告げているみたいです。

国道1号線が直角に曲がる角に、ギリシア建築様式のような建物があったので撮ってみました。

看板には、中央労働金庫の小田原支店と出ていました。

⇒ 後で調べたら、元々は明和銀行の本店として昭和3年(一説には大正末期)に建設されたようで、その後、横浜銀行から神奈川県労働金庫へ移り、平成13年の労金統合により現在に至っていました。

国道を歩いていると、建物が国の有形登録文化財に指定されている「だるま料理店」があったので撮ってみました。

店前に達磨さんとお多福さんがいたので撮ってみましたが、昔は両方ともいませんでした。

お寿司屋さんに着いたので、特急ロマンスカーの時間まで腰を落ち着けて飲むことが出来ました。

今回の「小田原宿場祭り(第3回)」は小雨だったので、テントの中で落ち着いて日本酒を飲むことが出来なかったのが残念です。

只、小田原はお城以外にいろいろ見る所があるのが分かったのは収穫でした。

尚、申込者にはイベント会場で「枡」と「かまぼこ引換券」が貰えます。

朝起きると小雨が降っていたのですが、小雨決行なので行ってみました。

小田原駅までは特急ロマンスカーで行きましたが、小田原駅には11時頃着きました。

<おしゃれ横丁>

小田原駅東口から出て、ご覧のような「おしゃれ横丁」を通って国道に出ることにしました。

「おしゃれ横丁」にロケットのような飾り物があったのを初めて知りました。

折角なのでアップで撮ってみましたが、昔からあったかどうかは分かりません。

多分、雨が気になっていて上を見ながら歩いていたからかも知れませんね!?

<宿場祭り会場>

国道1号線に出て10分程歩くと、宿場祭り会場近くの「なりわい交流館」の前に着きました。

横断歩道を渡る前に、宿場祭り会場の前に置いてあった酒樽を撮ってみました。

横断歩道を渡ると、目の前に説明案内板「小田原宿なりわい交流館」があったので撮ってみました。

説明案内板には、『この施設は、昭和7年に建設された旧網問屋を再整備し、市民や観光客の皆様の「憩いの場」として、平成13年9月に開館しました。・・・』と書いてありました。

又、出桁造り(だしげたづくり)の説明『柱の上に載せた太い桁を店の前面に何本も突き出し、そこに軒や屋根を載せた江戸時代から続く伝統的な商家の建築方法』が載っていました。

「小田原宿なりわい交流館」の前を通って、宿場祭り会場のある「小田原かまぼこ通り」に行ってみました。

小雨が降っているので、300畳(?)の畳が敷いてあるテントが並んでいました。

取り敢えず、「小田急まなたび」の受付に行って「枡」と「かまぼこ引換券」を貰いました。

このテント内にも椅子の席があったのですが、座れそうにないので諦めました。

テント内に、アメ細工やスマートボール(?)が置いてあったので撮ってみました。

ご覧のように小雨が降っていますが、「かまぼこ通り」に出て畳の席を探すことにしました。

畳の席は一見空いてそうに見えますが、枡酒のお代わりで席を離れている場所でした。

奥の方が、お代わりの枡酒を注いで貰えるコーナーになっています。

結局、ステージ近くの場所にしましたが、お代わりの枡酒を注いで貰えるコーナーからは遠くなりました。

取り敢えず、席が確保出来たので、受付で貰った三勺枡(お猪口一杯分?)を撮ってみました。

ところで、枡酒は神奈川の13蔵元の日本酒が飲み放題、蒲鉾は小田原かまぼこ店12軒の食べ比べが出来ます。

早速、「かまぼこ引換券」で蒲鉾(一皿)を貰ってから、枡酒を貰いに行ってみました。

枡酒は三勺枡で飲むのでアッと言う間になくなってしまい、雨の中、傘をさして何回も足を運ぶのはしんどいです。

暫くすると、ステージでフラダンスが始まったので撮ってみました。

折角なので、アップでも撮ってみました。

ついでに、反対側も撮ってみましたが、ご覧のように立錐の余地もありません。

枡酒を注いで貰えるコーナーに行って、立ち飲みで日本酒を飲んでみました。

テント内も少し落ち着いて来ましたが、今度はテントの端に溜まっていた雨が、テントとテントの間から落ち始めました。

これ以上、テントの中に座っていても仕方がないので、別の場所(お寿司屋さん?)で飲み直すことにしました。

「なりわい交流館」の横に出ると、江戸時代の東海道筋の通り町「みやのまえちょう(宮前町)」の石柱があったので撮ってみました。

この辺りは、小田原城の城下町だった名残りがあるのですね!

<松原神社>

国道1号線を歩いていると、右側に松原神社があったので行ってみました。

松原神社の入口に散策コースの案内板があったので現在地を確認しました。

取り敢えず、松原神社の社号標と鳥居を撮ってみました。

橋の上から、ご覧のような池が見えたので撮ってみました。

取り敢えず、一ノ鳥居を撮って境内に入ります。

二ノ鳥居と一緒に手水舎を撮ってみました。

手水舎には、ご覧のような「左三つ巴」の神紋があったので撮ってみました。

手水舎の右側に、ご覧のような神庫があったので行ってみました。

神庫に、御神輿が置いてあったので撮ってみました。

近くに、立派な古札焚上所があったので撮ってみました。

参道の左側に、松原神社社誌があったので撮ってみました。

松原神社社誌に依ると、御祭神は、日本武尊(やまとたけるのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、創建は、時期は不明だが近衛天皇久安年間(1145~1150年)の勧請と言われています。

取り敢えず、拝殿をバックに二ノ鳥居を撮ってみました。

二ノ鳥居の手前に、ご覧のような「吉兆(きっちょう)の大亀」がいたので撮ってみました。

説明案内板には、『天文14年(1545)3月、小田原の海岸に現れた大亀を土地の者が当社の池に持参したところ、小田原北条三代当主氏康は、これを聞き、吉兆なりとて参詣し舞を奉納した。果たして、翌天文15年、関東管領上杉軍8万の兵を、わずか8千の兵で見事に破り【河越夜戦】、念願の関八州の平定に成功した。・・・』と書いてあって、ご利益がありそうなのでアップで撮ってみました。

二ノ鳥居の先に、立派な拝殿があったので撮ってみました。

右側に、ご覧のような境内社があったので撮ってみました。

又、左端にあった石碑には”代々木八幡神社”と刻まれていました。

取り敢えず、拝殿に行ってお参りをすることにしました。

お参りしてから扁額を撮ってみましたが、上手く撮れていなかったのでアップしませんでした。

尚、扁額は”松原神社”となっていました。

雨で水溜りが出来ていましたが、折角なので拝殿の後ろに行ってみました。

蓋のあるご覧のような物があったので撮ってみましたが何でしょうね!

又、ご覧のような塔も建っていましたが、横には鳶消防記念会と刻まれていました。

拝殿の正面に戻って来たので、反対側から鳥居を撮って参道を戻りました。

ご覧のような橋を渡って、松原神社を後にしました。

松原神社の向かい側に、二階建ての古びた家(旅籠?)があったので撮ってみました。

正面からも撮ってみましたが、人は住んでいないようでした。

<寿司屋に向かう>

国道に戻って小田原駅に向かって歩いていると、ご覧のような鐘楼が見えたので行ってみました。

鐘楼に着きましたが、鐘楼には上がれなかったので下から撮ってみました。

江戸時代の大手門跡の石垣をアップで撮ってみました。

又、鐘楼をアップで撮ってみましたが、朝夕6時には時を告げているみたいです。

国道1号線が直角に曲がる角に、ギリシア建築様式のような建物があったので撮ってみました。

看板には、中央労働金庫の小田原支店と出ていました。

⇒ 後で調べたら、元々は明和銀行の本店として昭和3年(一説には大正末期)に建設されたようで、その後、横浜銀行から神奈川県労働金庫へ移り、平成13年の労金統合により現在に至っていました。

国道を歩いていると、建物が国の有形登録文化財に指定されている「だるま料理店」があったので撮ってみました。

店前に達磨さんとお多福さんがいたので撮ってみましたが、昔は両方ともいませんでした。

お寿司屋さんに着いたので、特急ロマンスカーの時間まで腰を落ち着けて飲むことが出来ました。

今回の「小田原宿場祭り(第3回)」は小雨だったので、テントの中で落ち着いて日本酒を飲むことが出来なかったのが残念です。

只、小田原はお城以外にいろいろ見る所があるのが分かったのは収穫でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます