年の瀬であわただしい12月29日に二人の歌姫が我が家に集まった。

先の長い話ではあるが来年の11月23日の勤労感謝の日に開催する自主コンサートの打ち合わせと、かーたんを交えて旧交を温める忘年会を家でやろうという次第である。

このコンサートはオーストリアワインの販売業者とコラボでやるため、テーマはオーストリア・・・・とりわけウィーン。ウィーンゆかりの作曲家の歌曲、オペラ・アリア、オペレッタ・アリアを中心に歌を聴いていただいて、コンサート終了後はオーストリアワインのミニパーティー&試飲会がある。オーストリアワインは日本では非常にマイナーだが、グリューナー・ヴェルトリーナの炭酸味を帯びた独特の味わいは何物にも代えがたいのでワイン通の方にはぜひお試しいただきたいところ。このコンサートに向けて三人の声楽家がこの日演目の曲決めをしようというのである。

オカブはこの催しで裏方を務めることになっているが、音楽会の内容についてはノータッチなので席に加わることはない。しかし、裏方として同時に開かれる忘年会の料理役をかーたんから仰せつかった。だから料理を作っただけであるが、逆に料理に関しては専任でやったので、ここでそのレシピを公開しようと思う。

ところで来年の11月23日のコンサートにご興味のある方はオカブまでお知らせください。チケットをお送りいたします。一枚、4,500円です。

年の瀬や厨仕事に追われる身 素閑

まずは、サーモン・マリネからである。玉ねぎである。薄切りにして、塩でもんでタッパーに入れ水を入れてさらし、冷蔵庫に二昼夜入れておく。

サーモンは生サーモンを冷凍して解凍したもの、刺身用サーモン、スモークト・サーモンといりいろ試したが、スモークト・サーモンが一番高価だが一番無難である。生鮭を使う場合は寄生虫の心配があるので調理に十分注意する。冷凍するだけでは少し心配な面がある。このスモークト・サーモンは横に二分に切って使う。

切ったサーモンをタッパーに敷く。

その上に水で晒してよく絞って水を切った玉ねぎを敷く。サーモンと玉ねぎを交互に重ねていく。

重ね終わったサーモンと玉ねぎ。ケッパーの実を上に添える。

市販のマリネ液をひたひたになるまで注いで冷蔵庫で一昼夜置く。マリネ液を自作する場合は砂糖大匙5、絞りレモン液大3個、酢大匙3、塩一つまみの要領。

出来上がり。タッパーからマリネ液をよく切って器に盛る。お好みで野菜、ゆで卵などを添える。お正月料理などにも良い。

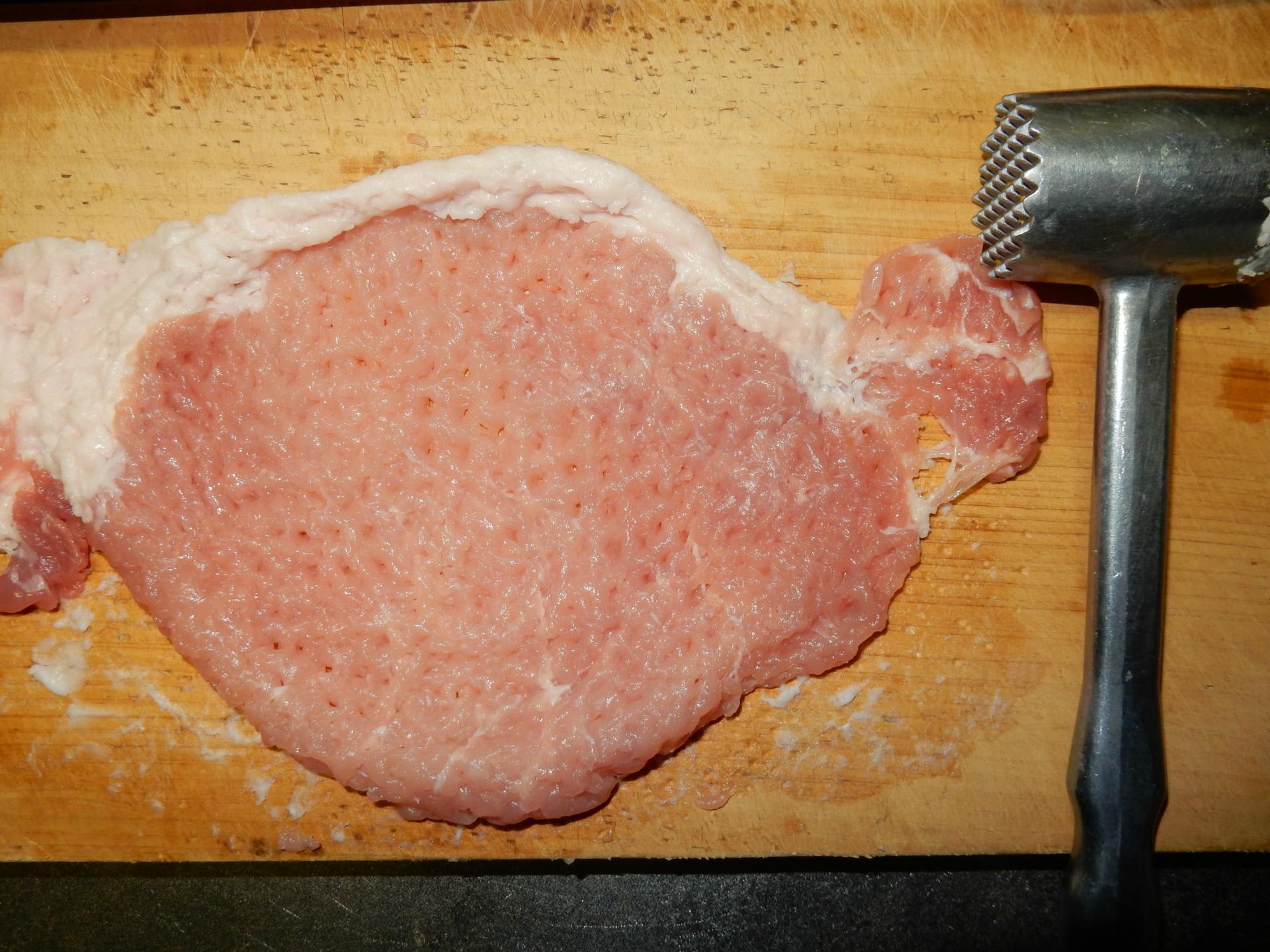

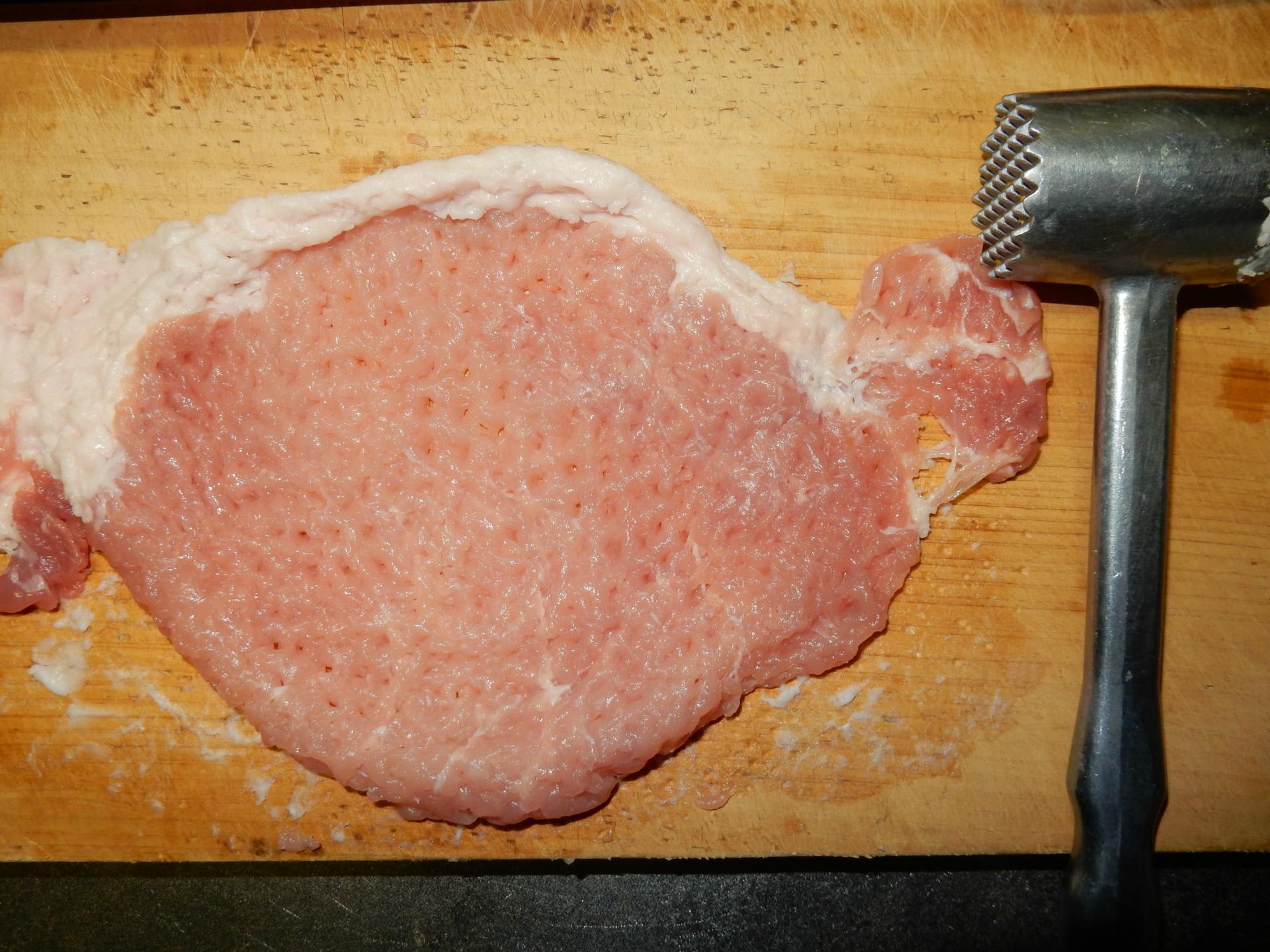

次にシュニッツェルである。肉である。スーパーで5枚610円の特売ロース切り身である。本場の高級品は仔牛の肉を使う。しかし日本では仔牛の肉など庶民の手に入るはずもない。成牛の牛肉を使うとうまくいかない。日本人の細民は豚肉を使う西数である。

肉が容易で来たら肉叩きで、肉がペラペラになるまでよくたたく。肉叩きがない場合はビール瓶などで代用しても良い。この工程は非常に重要でとにかく薄く延ばすことである。肉に穴があいても気にしない。

肉に塩・胡椒をする。本場ものでは全く塩味のついていないものもあるが、日本人の感覚からすると多少味があった方がいいような気がする。

あとは衣をつける工程である。まず小麦粉。成否のカギはよくふるって細かくして玉にならないようにすることである。

次にセンメル・ブレーセル。カイザー・センメルというドイツ・オーストリアのパンの特殊なパン粉である。はっきり言って、このセンメル・ブレーセルが入手できなければシュニッツェル作りは諦めたほうがよい。センメル・ブレーセル無きシュニッツェルはただのトンカツと化す。よくレシピのサイトではフランスパンをすり鉢ですってなどと書いてあるが、そんなものではあの味は出せない。

オカブがウィーンを訪れる折は帰りに必ず5箱ほどのセンメル・ブレーセルが土産の荷物に入っている。アンカー社製のものが品質が良い。ウィーンの彼処にあるアンカーのサンドイッチショップやユリウス・マインルなどのスーパーで手に入る。リンク・シュトラーセ・ギャルリーエンには置いていない。

日本でもドイツ製の「ライマー」200gカツレツ粉という商品名で、虎ノ門のウィングエース株式会社というところが輸入しているものをカルディー・ファームで売っていたが今は扱っていないようだ。

あと福岡の方のドイツ・ベーカリーで通販をしているようだ。

センメル・ブレーセル。普通のパン粉よりはるかに粒が小さい。

後はトンカツを作る要領で。小麦粉の衣をまぶす。

とき卵をからめる。

センメルブレーセルをまぶす。まんべんなく衣がつくようすり込むようにして厚くまぶす。

ひたひたのサラダ油で揚げる。ここで分からないのだが本場ものはごく少量フライパンに敷いたラードで揚げ焼きにするという。揚げ焼きであのような完成形に至るのかよくわからない。こんど挑戦してみるか?

出来上がり。レモンを添えて熱々を召し上がれ。ボナペティ。