一昨日、表参道のウィーン・レストラン『ラントマン』に行ってウィンナ・シュニッツェルを食べ、かーたんによるオカブ特製のシュニッツェルとの比較で完敗を喫したのが頭に残っていて、リベンジしようと、4月23日に引き続いてまたもや我が家でオカブ手料理のシュニッツェルが食卓に上ることになった。それに、今日はオカブの会社の登記完了予定日である。ウィーンのカツを食ってビジネスに「勝つ」の意気込みだ。オカブはいわゆるグルメではないが、人並みに食いしん坊である。そして、食に関することを一種の趣味にすることは、経済的観点からして、なかなか宜しいことだと思っている。誰しも、一日に何回かは必ず飯を食い、どのような内容であろうと一食を摂るにはそれなりの金額を投じていることになる。どうせ金を使うなら、使った結果が豊かになるように心がけたほうが賢い選択といえよう。使う金の多寡はまったく問題にならない。これは身の丈にあった額で満足するに如かずである。なにも高額の金を払って一流の料亭に行かなければ、食道楽はできないというものではない。たとえば、家庭で白い御飯と梅干だけの食事というのは、なかなか乙で、美味求心の極みだと思っている。だから、今日の食材はサミットで買った200グラム足らずで定価528円のサーロインステーキ用のオージービーフが半額になったのを狙って買ってきたものである。仔牛の肉などという贅沢は言わない。というか、オカブはシュニッツェルは豚肉のほうが好みなのだが、牛肉好きのかーたんの趣味に合わせてビーフにした。折角だから料理のプロセスを写真で追いながら作り方を解説していこう。食べるだけでなく、自ら料理も趣味にしてしまえば、これはもう北小路魯山人や先代坂東三津五郎並みの道楽の極致と言っても良かろう。

肉である。サーロインステーキ用のオージービーフ。半額特売で一切れ214円。本場の高級品は仔牛のフィレ肉を使うが、オカブ家では高嶺の花。

肉叩きで、薄く薄く延ばす。向こうが透けて見えるくらいに薄く延ばさないとシュニッツェルとはいえない。多少、肉が千切れても気にしない。叩いたあとは塩、胡椒をしておく。

小麦粉をまぶす。オカブは小麦粉にベーキングパウダーを混ぜるが、そこはお好みで。あとはトンカツの要領である。

溶き卵をからめる。卵は三人分で四個を使った。

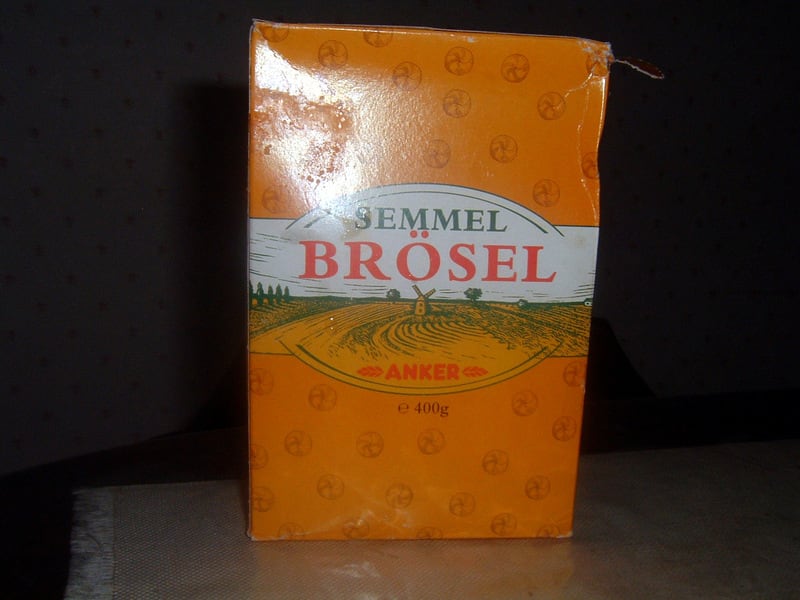

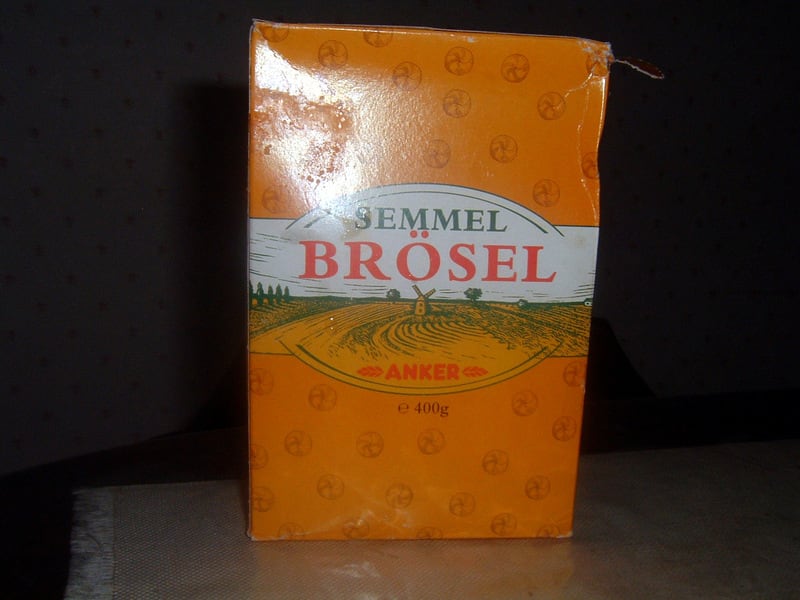

センメル・ブレーセル(センメル粉)をまぶす。

センメル・ブレーセル。いわゆるパン粉だが、日本で売っているパン粉とはちょっと違って、粒がはるかに細かい。カイザー・センメル(ドイツではゼンメルと発音するが、ウィーンでは濁らない)というオーストリア独特の固パンを粉にしたもの。手にはいらなければ、フランスパンを粒にしたものをすり鉢ですってさらに細かくするように書いているレシピもある。

センメル・ブレーセルのパッケージ。ウィーンに行くと必ず4箱ほどは仕入れてくる。ウィーンのどんなスーパーでも必ず売っている

高温のたっぷりのサラダ油で揚げて出来上がり。オーストリアでは少量のラードで揚げ焼きにするそうだがラードは家庭の揚げ油としてはいかにも使い勝手が悪い。付け合せは茹でジャガイモ。お好みで生野菜、バターライスなど。

オーストラリア(カンガルーが棲んでいる国のほう)産のミュスカデ。スーパー期末の見切り品、740円也。中辛のミディアムボディとラベルにはあったがデザートワインにしてもいいくらいの甘口。まあ、いい開業祝だった。

ウィンナ・シュニッツェルは、行進曲で名高いラデツキー将軍がイタリア遠征の際、ミラノ風カツレツをウィーンに持ち帰ったのがその起源といわれている。衣をつけて揚げた黄金色の様が、ハプスブルク王朝の栄光を象徴しているとして尊ばれたそうだが、焼いて食べてしまえば物足りないほんのわずかな肉でも、延ばして衣をつけて揚げれば結構腹が膨れるもので、究極の経済食と言える。神聖ローマ皇帝の衣鉢を継ぐハプスブルクの栄華のお膝元などと威張ってみても、ヨーロッパの辺境にあって、庶民をはじめとする大多数の国民の生活は貧しいものであったようだ。

さて、肝腎のシュニッツェルの出来はというと、かーたんは美味しいと言ってくれたが(明らかにおさんどんをしてもらった亭主へのお世辞)、安い肉を使った素材の劣勢はさておいて、揚げ加減の悪さ(写真でお分かりのように、からっと揚がらず、油ぎっている)はいかんともしがたく、まだまだ修行の余地あり。まあ、これからシュニッツェルの免許皆伝を目指すつもりではいる。

紫陽花や届かぬ手紙待ち呆け 素閑

かーたんの音楽教室の発表会があった。会場は、いつもの「中町ふれあいホール」。今年は約20名の参加者。いつになく、ちょっとこじんまりした発表会だった。そんなわけで、オカブも穴埋めにフルートで飛び入りでの出場。デュティユーの『ソナチネ』の『アニメ』を演奏した。伴奏はかーたん。最近、笛を触っていないので、勘を取り戻すのに苦労した。生徒さんの子供たちは、上手い拙いはあるが、それぞれ全力を傾けての熱演。それぞれ頑張っている様がいじらしい。エルさんも小学校3年までは、発表会に参加していたが、今ではすっかりソフトボール少女。ピアノには縁遠くなってしまった。今日も家で留守番。かーたんの講師演奏は、シューベルトの『鱒』とレハールの『メリーウィドウ』から『ヴィリエの歌』。かーたんは声楽もピアノもこなす音楽家。いろいろな場面で重宝されているが、この日はちょっと声楽のほうは練習不足で、最後のハイC音が上手く出せなかった。お互いにもっと早くから自分の演奏の練習をしておこうというのが今年の反省。9時に会場入りして設営などを済ませ、午前中リハーサル、終わったのが17時前という長い一日だった。かーたんの伴奏を引き受けてくださったTさん、毎年、名司会で会を盛り立ててくださるDさん。どうもありがとうございました。驟雨に濡れて持ってきた器材一式をやっと捕まえたタクシーに積み込んで家に着いたのは7時。夕食はスーパーのパックの寿司で済ませた。お疲れ様でした!

かーたんの音楽教室の発表会があった。会場は、いつもの「中町ふれあいホール」。今年は約20名の参加者。いつになく、ちょっとこじんまりした発表会だった。そんなわけで、オカブも穴埋めにフルートで飛び入りでの出場。デュティユーの『ソナチネ』の『アニメ』を演奏した。伴奏はかーたん。最近、笛を触っていないので、勘を取り戻すのに苦労した。生徒さんの子供たちは、上手い拙いはあるが、それぞれ全力を傾けての熱演。それぞれ頑張っている様がいじらしい。エルさんも小学校3年までは、発表会に参加していたが、今ではすっかりソフトボール少女。ピアノには縁遠くなってしまった。今日も家で留守番。かーたんの講師演奏は、シューベルトの『鱒』とレハールの『メリーウィドウ』から『ヴィリエの歌』。かーたんは声楽もピアノもこなす音楽家。いろいろな場面で重宝されているが、この日はちょっと声楽のほうは練習不足で、最後のハイC音が上手く出せなかった。お互いにもっと早くから自分の演奏の練習をしておこうというのが今年の反省。9時に会場入りして設営などを済ませ、午前中リハーサル、終わったのが17時前という長い一日だった。かーたんの伴奏を引き受けてくださったTさん、毎年、名司会で会を盛り立ててくださるDさん。どうもありがとうございました。驟雨に濡れて持ってきた器材一式をやっと捕まえたタクシーに積み込んで家に着いたのは7時。夕食はスーパーのパックの寿司で済ませた。お疲れ様でした!