すこやか歩こう会の旅好きの会員さんが「かんぽの宿の中では一番お気に入り」というかんぽの宿寄居にとまることが始めに決まり、それから歩く場所を検討しました。秩父鉄道沿いに行田、熊谷、寄居、秩父など魅力的な観光地があり、寄居はアップダウンがあってハイキングになりそうなので除外。中山道の宿場であり秩父往還の起点である熊谷は街が大きくなりすぎたためか、あまり魅力的なルートがありません。アップダウンがそれほどないルートが紹介されていた小川町を歩くことにして計画がまとまりました。

青い鳥号

小川町駅

中目黒→東急東横・東京メトロ副都心・東武東上線→森林公園→東武東上線→小川町と長い行程ですが一回の乗り換えで小川町へ到着します。小川町駅にとまっていた青い鳥号について東武鉄道のページから引用します。

本列車は、かつて東武東上線で活躍した行楽列車「フライング東上号」のリバイバルカラーの列車です。1925年7月の東武東上線が全線開通してから、2015年で90周年を迎えたことを記念して実施されました。

長瀞や外秩父への行楽客を対象に1949年から1967年まで運行し、人気を博した行楽列車「フライング東上号」の象徴である、鮮やかな濃い青色の車体に黄色の帯を締めたカラーリングを、50090型車両(10両)には車体へのフルラッピング、8000系車両(4両)には塗装によって再現しています。

2017年1月21日(土)より、ヘッドマークと側面羽デザインを変更した「ブルーバード号」として運行中。

小川町駅前でストレッチをして、ウォーキングスタートです。

北裏の町並み

栃本観音堂

今回のコースは小川町健康長寿ウォーキングマップで紹介されている「万葉の歌と八幡台史跡めぐりコース」を歩きます。「北裏の町並み」をネットで検索しても簡単には見つからず、ちょっとだけ苦労しました。秩父往還の北側に「北裏通り」、南側に「南浦通り」があり、蔵のある風景は北裏通りです。秩父往還についてWikipediaから引用します。

秩父往還(ちちぶおうかん)とは、中山道熊谷宿がある石原村(現、熊谷市)を起点として荒川渓谷沿いを通り、秩父大宮(秩父市)のある秩父盆地を横断し、雁坂峠を越えて甲州に入り甲府に至る街道である。秩父往還道、秩父甲州往還とも呼ばれ、甲州側からは雁坂口、秩父路、秩父側からは甲州路、信玄路などの呼称が見られる。

概要

現在の国道140号とその旧道に相当し、古来、埼玉県の熊谷から秩父を東西に経て山梨県南巨摩郡富士川町に至る道筋で、近世においては秩父市大宮郷を中心とする道筋である。

秩父往還はいく筋の経路があった。「江戸時代に「秩父往還」と呼ばれた道筋はいく筋」があったという。代表的な秩父往還の経路は、「その中で現在の国道一四〇号線が現在では代表的な「秩父往還」とみなされている。他の道筋にくらべてより重要な街道だった」という言われている

江戸から甲府を経て中山道に通じる甲州街道の裏街道であり、大菩薩峠越えの青梅往還とともに甲府と北関東を結ぶ街道であった。甲州街道は内藤新宿から分岐して大宮へ至り、青梅街道は多摩田無宿で分岐して大宮へ合流する間道がある。秩父往還道は、奥秩父山塊や秩父湖など景色が美しいことから「日本の道100選」に選ばれている。

次に小川町についてWikipediaから引用します。経済の項目が興味深いのでそこだけ。

経済

産業

古くから起業家精神(アントレプレナーシップ)が盛んな土地として知られ、東証一部上場のスーパー「ヤオコー」や、衣料品小売「しまむら」は、それぞれ小川町の八百屋「八百幸」、「島村呉服店」が発端である。この2社をとりあげた書籍『しまむらとヤオコー』(小川孔輔著、小学館)が2011年1月に発売されている。

また、埼玉県西部を中心に店舗網を持ち1951年に大生無尽と合併した小川無尽(現:東和銀行)や、1999年11月12日経営破綻した小川信用金庫(現:埼玉縣信用金庫)の本店所在地でもあった。

和紙

小川和紙の歴史は古く、その起源は1300年前にさかのぼると言われている。特に特産品である手漉きの「細川紙」は、国の重要無形文化財の指定を受けている。

太平洋戦争末期、風船爆弾の製造に当たっては実験段階から主に小川和紙が使用された。これは小川和紙が繊維が長く強度に優れる「細川紙」であること、和紙産地の中で小川町が比較的東京に近いことなどによる。

金融機関

埼玉りそな銀行小川支店

武蔵野銀行小川支店

東和銀行小川支店

埼玉縣信用金庫小川支店

JA埼玉中央農業協同組合

小川支店、竹沢支店、八和田支店

その他

・絹織物

・建具

・日本酒(晴雲酒造、松岡醸造、武蔵鶴酒造)

・鬼瓦

・水嚢(すいのう)

・徳川家康が関東移封時、諏訪頼忠が奈良梨に一時所領を与えられた。

・農業(霜里農場など)

ウォーキングマップには載っていなかったの素通りでしたが、ヤオコー発祥の地、しまむら発祥の地には何かそれを示すものがあったのでしょうか?地方銀行の元が無尽だったとは、初めて知りました。銀座昭和通り沿いにある東和銀行にはギャラリーがあって、当会会長が主催するグループの押し花展を何度かやらせていただき、とてもいいギャラリーだったことを覚えています。すこやか歩こう会の会員さんも訪れたことがあるかもしれませんね。

万葉の歌

この表示がいたるところにあり、「これはなんだ?万葉集か?」などと話をしていましたが、コースのタイトルに万葉の歌と書いてありました。

忠霊塔

忠霊塔からの眺め

1964年東京オリンピックの記念碑

英霊塔が一般的なようですが、コースガイドには忠霊塔とあります。日清戦争から第二次世界大戦に至るまでの地区の戦没者を顕彰したものです。高台にあり小川盆地を見渡すことができます。小川町の地理についてWikipediaから引用します。

比企地方及び県南西部の最も北西に位置し、秩父地方のすぐ外側に位置する。江戸から川越を抜けて秩父に向かう往還が町を東西に抜けており、古くはその地理的な優位性から六斎市が立つなど地域の商業中心であった。

外秩父の山に囲まれた小川盆地に市街地があり、その地勢から「武蔵の小京都」の異名を持ち、伝統工芸の和紙で知られる。

名誉町民である元・埼玉県議会議長小久保太郎の作詞による「ピッカリ千両節」は、町の歌とも言われ、これによれば「山の町、酒の町、紙の町」である。

八幡神社参道

参道桜並木

八幡神社

高台の尾根道が参道になっています。

穴八幡古墳

穴八幡古墳(埼玉県指定史跡)

Wikipediaから引用します。

概要

一辺28.2m、高さ5.6mの二段築成の墳丘と、墳丘の外側は二重の周溝が巡っていて、周溝外縁は一辺61.4mに及ぶ大型の方墳である。また、全長8.2mの石室が開口している。石室は前室・奥室に分かれており、緑泥片岩の一枚板石を組み合わせた精巧なものである。敷石には白い玉石が敷かれている。石室下部には版築を用いた基礎工事である掘り込み地業が行われていることが確認されており、穴八幡古墳の掘り込み地業は東京都、府中市の武蔵府中熊野神社古墳と並ぶ、約1.5mの深さに及ぶ。

入口付近には「建治4年(1278年)2月2日」と刻まれている。

また、寛文年間に村民がこの塚を崩し陸田にしようとしたところ、石室が現れたのでやめたという記録が新編武蔵風土記稿に残されている。

1959年3月20日、埼玉県の史跡に指定。

この古墳は1988年に測量調査が行われるまで円墳だと考えられていた。このときの調査で二重周溝も確認されている。出土品としては須恵器、土師器、鉄器、刀装具などがあり、石室の構造や出土品などから築造年代は7世紀後半と見られている。

温州ミカン

意外なことに蜜柑の産地だそうです。

大塚八幡神社

イチョウの木

大塚は字名のようです。写真ではわかりませんがイチョウには銀杏がたくさんついて黄色く見えていました。

大梅寺

大梅寺二連板石塔婆

リンドウ

大きなお寺でした。石塔婆は1341年に作られたものです。その頃は江戸がど田舎で、小川町は武蔵の主要都市だったのでしょうね。

陣屋沼

中城跡

中城跡・仙覚律師遺跡

城好きには知られた存在のようです。仙覚律師も知りませんでした。マップのコースのおすすめポイントから引用します。

古墳時代末期の穴八幡古墳、鎌倉時代に『万葉集註釈』を著した僧仙覚の顕彰碑、戦国時代の中城跡など小川盆地の歴史をたどるコースです。中城跡周辺は山林なので虫刺されなどにご注意ください。

仙覚についてWikipediaから引用します。

万葉研究

万葉研究における仙覚の功績ははなはだ大きく、彼が生涯をかけて完成させた万葉集校本とそれをもとに注釈を加えた『萬葉集註釈』は、以降明治期にいたるまで万葉集の定本として多くの研究者に利用されている。注釈・加点自体は現在の観点からすれば物足りない部分もあるが、中世歌学を考えるうえでの重要な資料のひとつであり、その価値はやはり高い。仙覚が加えた点を特に新点と称する所以である。

コキア

柿の実

和紙のふるさと

北裏通りの蔵

女郎うなぎ

北裏通りの蔵

中城跡から駅近くを通り、再び北裏通りへ戻ってきました。女郎うなぎは表が秩父往還に面し、裏が北裏通りに面していました。女郎うなぎの記述がある小川町のページをWikipediaから引用します。

特産品・名物・史跡・観光スポット・祭事

・和紙(小川和紙)

・忠七めし

割烹旅館二葉の名物料理。幕末から明治初期にかけて活躍した山岡鉄舟はたびたび小川町を訪れており、その際二葉八代目当主・八木忠七に「禅味を盛った料理」を所望して作り出されたものと伝えられている。二葉旧館は登録有形文化財となっている。

・女郎うなぎ

1855年創業とされる割烹旅館福助の名物料理。吉原の遊女の面倒を見たことからその元遊女の生家に伝わる秘伝のタレを伝授され、「女郎うなぎ」として名物になったとされる。福助本館は明治年間に建てられた木造三階建。

・高見城:県指定史跡。

・小川町七夕まつり

・道の駅おがわまち

埼玉伝統工芸会館

・吉田家住宅:埼玉県内最古の民家であり国の重要文化財でもある。

・仙元山見晴らしの丘公園:仙元山にあり、ローラーすべり台を楽しむ事ができる。

槻川と八高線の鉄橋

槻川

槻川の清流が小川和紙の生産に欠かせないようです。この先は別のウォーキングマップ「下小川の歴史と自然をめぐるコース」となっています。

西光寺

小川町観光協会のページから引用します。

「大寺」の通称で親しまれている曹洞宗の寺院で、趣のある鐘楼が寺の歴史を感じさせてくれます。

春にはカタクリとしだれ桜が、秋には紅葉が境内を美しく彩ります。

道ばたの六地蔵

道ばたの石仏群

道の駅おがわ(埼玉伝統工芸館)

こちらで昼食休憩を取りました。道の駅内のレストランのページから引用します。

地元の小麦を100%自家製粉して作った手打ちうどんと本格的手打ちそばのお店「麺工房かたくり」が好評です。

館内には、朝採り野菜市場も併設、地元小川の味をご賞味ください!!

埼玉県といえば小麦の文化でうどんだと思いますが、この日蕎麦が売り切れでした。埼玉県とうどんの関係を東京新聞の記事から引用します。

埼玉県は隠れた「うどん県」だ。讃岐うどんで知られる香川県には及ばないが、江戸時代から続く小麦栽培の伝統を受け継ぎ、県内各地で親しまれているご当地うどんがそれを物語る。

六月二十五日を条例で「うどんの日」と定めている加須市の「加須うどん」はコシの強さと喉ごしのよさが特徴。東京・多摩地域から県西部に伝わる「武蔵野うどん」、麺の幅が八センチもあって初めて食べる際に戸惑う「こうのす川幅うどん」など多彩な顔ぶれだ。

うどん県を示すデータもある。農林水産省の米麦加工食品動向(二〇〇九年)によると、うどんの生麺、ゆで麺の合計の生産量は四万七千八十トンの香川県に次いで、埼玉県が二万四千四百三トンと二位。県内の「そば・うどん店」の数は二千二百四十九店と、東京都に次いで二位(一四年の経済センサス)だった。

うどん県の素地はうどんに適した小麦生産が盛んな土地柄にあった。熊谷市は、明治、大正期に「麦踏み」「二毛作」を導入し、麦の増産技術普及に功績を残し「麦王」と呼ばれた権田愛三の出身地。同市内の小麦の作付面積は約千六百ヘクタールあり、収穫量は本州でトップクラスだ。県内の農家には、ハレの日には家庭で手づくりのうどんを振る舞う慣習が残っている。

紙すき工房

水路沿いの道

八宮神社(やみやじんじゃ)

芭蕉の句碑

神社について小川町のページから引用します。

八宮(やみや)神社は旧小川村の総鎮守で、「天忍日命(オシホミミノミコト)」など8柱を祭神としていることからこの名前があります。創建は不明ですが、江戸時代後期の書物に「元和三年(1617)再建の棟札あり」とあることから、それ以前と思われます。かつては日赤病院のある尾根の西側スウツ山にありましたが、享保2年(1717)頃にこの地に移転したと伝えられています。

社殿は本殿と拝殿を幣殿でつないだ複合社殿(権現造)で、棟札から本殿は天保4年(1833)の建築とわかります。大棟梁は妻沼の林兵庫正尊、彫刻棟梁は上州花輪の石原常八主信(もとのぶ)で、国宝の妻沼歓喜院聖天堂の造営にかかわった林氏・石原氏の系譜を引く見事な彫刻が施されています。埼玉県内で特徴的にみられる江戸時代中期から幕末にかけての精巧な彫刻をもつ寺社建築の中でも、年代の特定できる好例として、県の有形文化財に指定されています。

境内にある青麻三光宮(あおそさんこうぐう)本殿も、小規模ながら天保13年に林兵庫正尊を棟梁として建立されたもので、合わせて県指定文化財になっています。

兜川

マンホールのふた

ふるさと歩道案内図

八高線線路

八高線停車駅のご案内

ウォーキングコースを外れ駅まで戻り、この日のウォーキングは終了となりました。日帰り9名は東上線に乗って池袋方面へ向かい、宿泊14名は八高線に乗って寄居へ向かいました。宿泊はかんぽの宿寄居です。美肌の湯につかり、地酒秩父錦を大いに堪能しました。

寄居の夜明け

朝ぶろが5時からで夜明けは5時半頃でした。露天風呂からこの朝焼けを眺めるのもいいかもしれませんが、私は部屋にいてばっちり写真に収めました。

ふるさと歩道案内図

回数券にはさみを入れる

波久礼駅

秩父鉄道

かんぽの宿から寄居駅に送迎バスがあるのですが、寄居駅の前に一つ秩父寄りの波久礼駅でバスを降ります。ここから秩父鉄道に乗るのですが、少しでも旅費を節約しようと回数券を購入したところ、駅員さん一人で手が回らないのか自分たちで入鋏しています。秩父鉄道についてWikipediaから引用します。

概要

埼玉県北部を東西に横断する秩父本線(秩父線)と、貨物線である三ヶ尻線の2路線を保有・運営している。長瀞渓谷や宝登山を中心とする長瀞の観光開発を行ってきた会社でもあり、直営の「長瀞ライン下り」は大正時代からの歴史を有する。

過去には、乗合バス、貸切バス事業、索道事業(三峰ロープウェイ)も行っていた。バス部門は秩父鉄道観光バスに分社している。三峰ロープウェイは廃止になっているが、子会社の宝登興業では現在も索道事業(宝登山ロープウェイ)を行っている。

太平洋セメントが筆頭株主であり、同社の前身である秩父セメント時代から行っている武甲山から産出される石灰石を運ぶ貨物輸送が盛んである。

レトロバス

波久礼駅→秩父鉄道→御花畑駅→徒歩→西武秩父駅(荷物をコインロッカーに預ける)→徒歩→御花畑駅→秩父鉄道→大野原駅→ウォーキング開始を計画していたところ、調べた時刻と実際のダイヤが違っており、西武秩父駅で30分待つことになってしまいました。駅前から大野原駅方面へのバスが10分後に発車することがわかり、急きょ乗ったバスがこのようなレトロバスでした。アニメのキャラクターについては知らなかったのですが、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」というテレビアニメとのことです。

大野原駅

駅でトイレをお借りした後、場所もお借りしてウォーキング前のストレッチです。この日のコースは秩父市ハイキングマップの「江戸巡礼古道コース」です。この地図がウォーキングマップではなく、ハイキングマップであることを後で思い知らされます。

シュウメイギク

案内標識

シュウメイギクはハワイ島のキラウエア・イキ・クレーター・トレイルで見て印象に残っていました。あれは五月でしたが漢字で書けば「秋明菊」、秋の花ですね。今日のウォーキング(一部ハイキング)は巡礼道なので、地図をみなくても標識が案内してくれそうです。

龍石寺

奉納額

龍石寺説明板

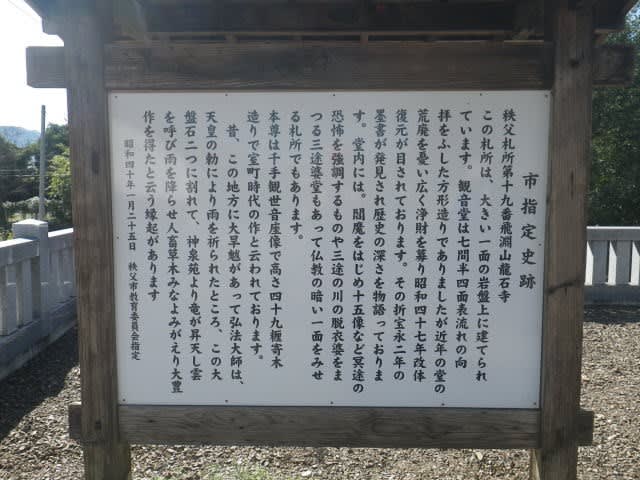

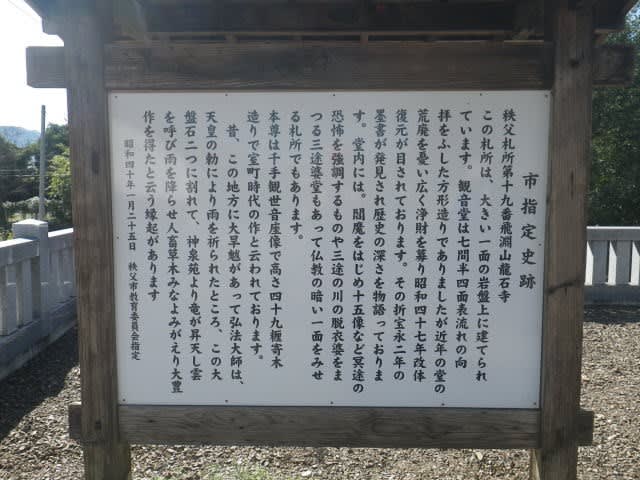

市指定史跡

秩父札所第十九番飛淵山龍石寺

この札所は、大きい一面の岩盤上に建てられています。観音堂は七間半四面表流れの向拝をふした方形造りでありましたが近年の堂の向拝を憂い広く浄財を募り昭和四十七年改体復元が目されております。その折宝永二年の墨書が発見され歴史の深さを物語っております。堂内には。閻魔をはじめ十五像など冥途の恐怖を強調するものや三途の川の脱衣婆をまつる三途婆堂 もあって仏教の暗い一面をみせる札所でもあります。

本尊は千手観世音像 で高さ四十九糎寄木造りで室町時代の作と云われております。

昔、この地方に大旱魃があって弘法大師 は、天皇の勅により雨を折られたところ、この大盤石二つに割れて、神泉苑より竜が昇天し雲を呼び雨を降らせ人畜草木みなよみがえり大豊作を得たと云う縁起があります

昭和四十年一月二十五日 秩父市教育委員会指定

旧秩父橋

秩父橋と荒川

旧秩父橋から荒川

旧秩父橋はアニメの舞台として重要な役割があるようです。思い起こしてみれば、巡礼とは縁がなさそうな男の子の集団が写真を撮っていました。

岩之上堂近くの石仏

岩之上堂

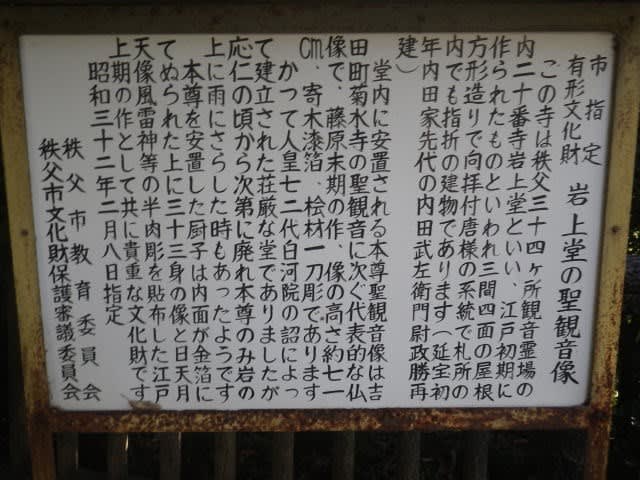

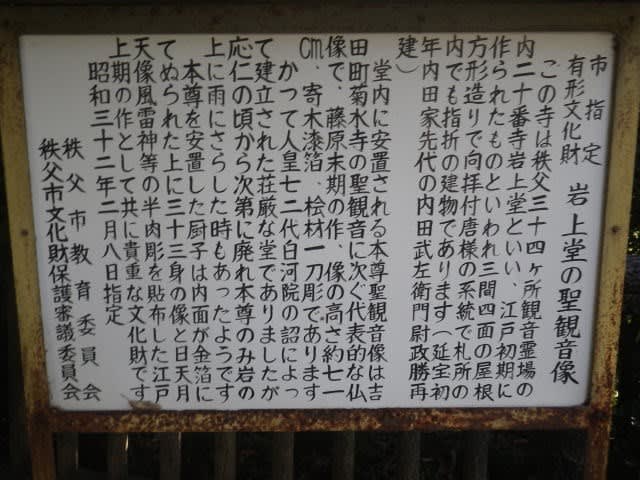

この日はよく晴れて日差しが暑く、上り坂が多くなってきたこのあたりからちょっと辛くなりました。札所二十番は秩父市のページから引用します。

この堂は、三間四面の方形造、札所における屈指の建築物である。江戸時代初期の造営と思われるが、後に前面の向拝、元禄年間(1688~1704)に内陣、宝永年間(1704~1711)に彫刻の補修を経てきた。純粋の唐様建築から少し遠いが優秀な建築である。内陣には見事な春日厨子がある。本尊は、聖観世音立像、像高67.5cm、寄木漆箔、藤原時代の作である。

立派な民家

観音寺

市指定史跡 札所二十一番

要光山 観音寺

この堂は、通称矢の堂と称し、本尊は聖観世音で他に幾体かの仏像があります。大正十二年小学校火災により類焼後、今の堂がつくられました、焼失前は三間四面の堂であったといわれ、境内には聖観世音立像、百萬遍念仏塔、弁財天石塔、芭蕉 句碑等あり盛時 が偲ばれます。

堂前の道端には地芝居役者の座頭中村十九十郎(田舎千両と称えられた)の墓もあって地芝居隆盛 の昔を偲ぶ民俗資料としても貴重です。

昔この地は、元八幡宮の社地で神託により観世音の霊場になったといいます。

邪神悪魔を除き仏地にせんと八幡大菩薩の放てる神矢がここに落ち、悪魔退散したるため名づけて矢の堂をなすという縁起があります。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

秩父盆地と武甲山

童子堂跡地

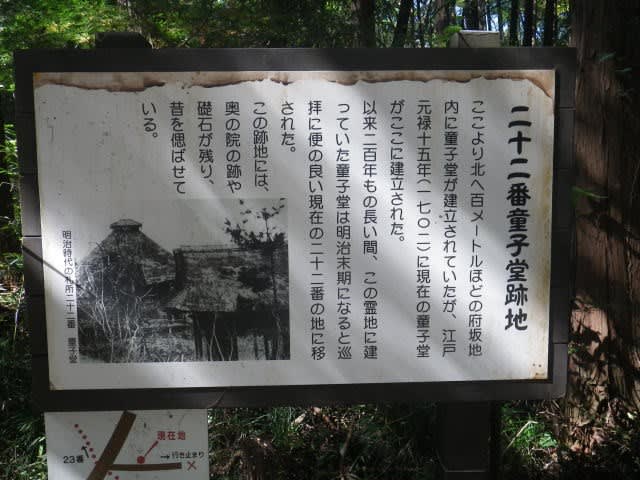

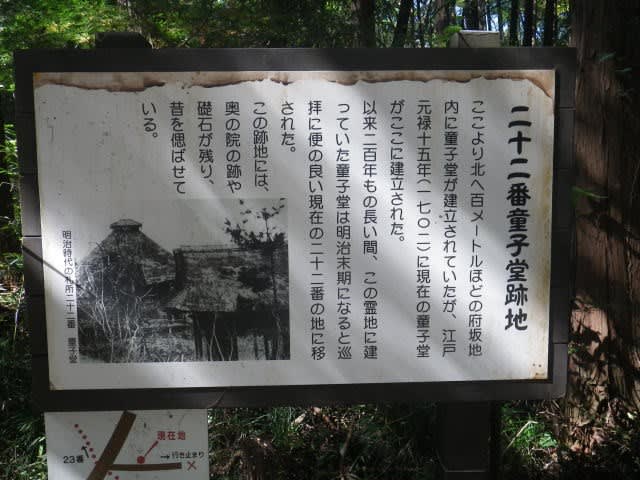

二十二番童子堂跡地

ここより北へ百メートルほどの府坂地内に童子堂が建立されていたが、江戸元禄十五年(1702)に現在の童子堂がここに建立された。

以来二百年もの長い間、この霊地に建っていた童子堂は明治末期になると巡拝に便の良い現在の二十二番の地に移された。

この跡地には、奥の院の跡や礎石が残り、昔を偲ばせている。

江戸巡礼古道

この道がウォーキングコースではなく、ハイキングコースであることを実感させられるのはここからです。ここまではアップダウンの多いウォーキングでした。Googleマップで、この先の道がマップに載っていないことは確認していました。コースマップに示されている以上、そんなにひどい道とは思わなかったのですが、台風の影響か荒れ放題でした。ところどころに「巡礼道」と表示があったので進むことが出来ましたが、表示がなければ進むことはできなかったと思います。

道の入り口付近で迷っているときに地元の猟友会の人が通りかかり、「この先はやぶだらけで歩けないよ」といわれたのですが、戻って坂を登りなおす気力はなく「巡礼道」の表示を頼りに進みました。このハイキングはしばらく語り草になると思います。

十三地蔵

秩父札所を開設した十三権者の石像

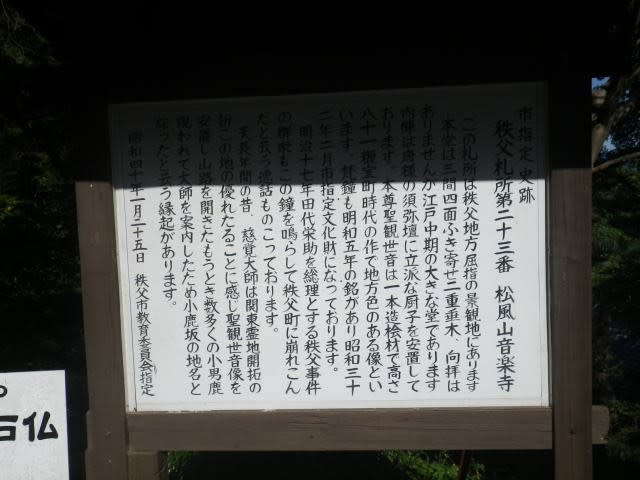

1234年妙見大菩薩・蔵王権現・善光寺如来・熊野権現・閻魔大王・具生神・花山法皇・白河法皇・徳道上人・性空上人・医王上人・良忠上人・通観法印の十三人の権者が秩父札所を開設した時に、この地の松風の音を聞き、菩薩の音楽と感じたので山号を松風山、寺名を音楽寺としたのである。

音楽寺

秩父市のページから引用します。

この寺は、春は桜・つつじ・新緑、秋は月、冬は雪と、秩父地方屈指の景観であり、行楽地でもある。

本堂は三間四面、吹寄せ二重垂木、三方に勾欄をつけた大きな堂である。浜縁、勾欄等は先年修理した。

本尊は、聖観世音一木造り桧材、像高81cm、室町時代の作である。

銅鐘は明和5年(1768)銘、市指定文化財である。

音楽寺の手水舎

音楽寺の六地蔵

音楽寺の銅鐘

音楽寺から見た武甲山

この時点で予定のゴール時間を過ぎており、バスでの移動を探ったものの次のバスは一時間後。歩いてゆくしか手段はないようです。

紅葉

秩父ハープ橋

ハープ橋から見た荒川

ハープ橋と武甲山

ハープ橋からまっすぐ秩父駅に向かう道は少し上りになって、くたびれてしまった会員さんにはつらい時間だったと思います。秩父駅までくれば秩父鉄道、バス、最悪タクシーと、西武秩父駅へ向かう手段がいろいろあるので、ここでくたびれた会員を分離してまだ歩けそうなメンバーだけウォーキングで西武秩父駅へ向かいました。

秩父神社

奉納ウィスキー

少林寺

秩父蒸留所のIchiro's Maltを試してみたいのですが、まだ機会がありません。いちど「ワンショット三千円」といわれ躊躇してやめました。あとで気が付いたのですが、西武秩父駅前温泉祭の湯の酒屋で飲めたかもしれません。時間に余裕がなく、惜しいことをしました。

レッドアローに乗り込み、ビールを飲みながらゆったりと帰路につきました。残念ながらこの特急、車内販売がないようです。当初S-TRAINを利用して渋谷まで(中目黒は通過)帰ってこようと考えていたのですが、西武秩父発17:05、渋谷着18:56と遅くなってしまうので、池袋行きのレッドアローにしました。帰りの列車は満員でした。

池袋から副都心・東横線に乗って中目黒へ帰り、ONCEでべろべろ酔っ払いになるまで反省会をしましたが、酔っ払いすぎて何を反省したのやら記憶にありません。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

青い鳥号

小川町駅

中目黒→東急東横・東京メトロ副都心・東武東上線→森林公園→東武東上線→小川町と長い行程ですが一回の乗り換えで小川町へ到着します。小川町駅にとまっていた青い鳥号について東武鉄道のページから引用します。

本列車は、かつて東武東上線で活躍した行楽列車「フライング東上号」のリバイバルカラーの列車です。1925年7月の東武東上線が全線開通してから、2015年で90周年を迎えたことを記念して実施されました。

長瀞や外秩父への行楽客を対象に1949年から1967年まで運行し、人気を博した行楽列車「フライング東上号」の象徴である、鮮やかな濃い青色の車体に黄色の帯を締めたカラーリングを、50090型車両(10両)には車体へのフルラッピング、8000系車両(4両)には塗装によって再現しています。

2017年1月21日(土)より、ヘッドマークと側面羽デザインを変更した「ブルーバード号」として運行中。

小川町駅前でストレッチをして、ウォーキングスタートです。

北裏の町並み

栃本観音堂

今回のコースは小川町健康長寿ウォーキングマップで紹介されている「万葉の歌と八幡台史跡めぐりコース」を歩きます。「北裏の町並み」をネットで検索しても簡単には見つからず、ちょっとだけ苦労しました。秩父往還の北側に「北裏通り」、南側に「南浦通り」があり、蔵のある風景は北裏通りです。秩父往還についてWikipediaから引用します。

秩父往還(ちちぶおうかん)とは、中山道熊谷宿がある石原村(現、熊谷市)を起点として荒川渓谷沿いを通り、秩父大宮(秩父市)のある秩父盆地を横断し、雁坂峠を越えて甲州に入り甲府に至る街道である。秩父往還道、秩父甲州往還とも呼ばれ、甲州側からは雁坂口、秩父路、秩父側からは甲州路、信玄路などの呼称が見られる。

概要

現在の国道140号とその旧道に相当し、古来、埼玉県の熊谷から秩父を東西に経て山梨県南巨摩郡富士川町に至る道筋で、近世においては秩父市大宮郷を中心とする道筋である。

秩父往還はいく筋の経路があった。「江戸時代に「秩父往還」と呼ばれた道筋はいく筋」があったという。代表的な秩父往還の経路は、「その中で現在の国道一四〇号線が現在では代表的な「秩父往還」とみなされている。他の道筋にくらべてより重要な街道だった」という言われている

江戸から甲府を経て中山道に通じる甲州街道の裏街道であり、大菩薩峠越えの青梅往還とともに甲府と北関東を結ぶ街道であった。甲州街道は内藤新宿から分岐して大宮へ至り、青梅街道は多摩田無宿で分岐して大宮へ合流する間道がある。秩父往還道は、奥秩父山塊や秩父湖など景色が美しいことから「日本の道100選」に選ばれている。

次に小川町についてWikipediaから引用します。経済の項目が興味深いのでそこだけ。

経済

産業

古くから起業家精神(アントレプレナーシップ)が盛んな土地として知られ、東証一部上場のスーパー「ヤオコー」や、衣料品小売「しまむら」は、それぞれ小川町の八百屋「八百幸」、「島村呉服店」が発端である。この2社をとりあげた書籍『しまむらとヤオコー』(小川孔輔著、小学館)が2011年1月に発売されている。

また、埼玉県西部を中心に店舗網を持ち1951年に大生無尽と合併した小川無尽(現:東和銀行)や、1999年11月12日経営破綻した小川信用金庫(現:埼玉縣信用金庫)の本店所在地でもあった。

和紙

小川和紙の歴史は古く、その起源は1300年前にさかのぼると言われている。特に特産品である手漉きの「細川紙」は、国の重要無形文化財の指定を受けている。

太平洋戦争末期、風船爆弾の製造に当たっては実験段階から主に小川和紙が使用された。これは小川和紙が繊維が長く強度に優れる「細川紙」であること、和紙産地の中で小川町が比較的東京に近いことなどによる。

金融機関

埼玉りそな銀行小川支店

武蔵野銀行小川支店

東和銀行小川支店

埼玉縣信用金庫小川支店

JA埼玉中央農業協同組合

小川支店、竹沢支店、八和田支店

その他

・絹織物

・建具

・日本酒(晴雲酒造、松岡醸造、武蔵鶴酒造)

・鬼瓦

・水嚢(すいのう)

・徳川家康が関東移封時、諏訪頼忠が奈良梨に一時所領を与えられた。

・農業(霜里農場など)

ウォーキングマップには載っていなかったの素通りでしたが、ヤオコー発祥の地、しまむら発祥の地には何かそれを示すものがあったのでしょうか?地方銀行の元が無尽だったとは、初めて知りました。銀座昭和通り沿いにある東和銀行にはギャラリーがあって、当会会長が主催するグループの押し花展を何度かやらせていただき、とてもいいギャラリーだったことを覚えています。すこやか歩こう会の会員さんも訪れたことがあるかもしれませんね。

万葉の歌

この表示がいたるところにあり、「これはなんだ?万葉集か?」などと話をしていましたが、コースのタイトルに万葉の歌と書いてありました。

忠霊塔

忠霊塔からの眺め

1964年東京オリンピックの記念碑

英霊塔が一般的なようですが、コースガイドには忠霊塔とあります。日清戦争から第二次世界大戦に至るまでの地区の戦没者を顕彰したものです。高台にあり小川盆地を見渡すことができます。小川町の地理についてWikipediaから引用します。

比企地方及び県南西部の最も北西に位置し、秩父地方のすぐ外側に位置する。江戸から川越を抜けて秩父に向かう往還が町を東西に抜けており、古くはその地理的な優位性から六斎市が立つなど地域の商業中心であった。

外秩父の山に囲まれた小川盆地に市街地があり、その地勢から「武蔵の小京都」の異名を持ち、伝統工芸の和紙で知られる。

名誉町民である元・埼玉県議会議長小久保太郎の作詞による「ピッカリ千両節」は、町の歌とも言われ、これによれば「山の町、酒の町、紙の町」である。

八幡神社参道

参道桜並木

八幡神社

高台の尾根道が参道になっています。

穴八幡古墳

穴八幡古墳(埼玉県指定史跡)

Wikipediaから引用します。

概要

一辺28.2m、高さ5.6mの二段築成の墳丘と、墳丘の外側は二重の周溝が巡っていて、周溝外縁は一辺61.4mに及ぶ大型の方墳である。また、全長8.2mの石室が開口している。石室は前室・奥室に分かれており、緑泥片岩の一枚板石を組み合わせた精巧なものである。敷石には白い玉石が敷かれている。石室下部には版築を用いた基礎工事である掘り込み地業が行われていることが確認されており、穴八幡古墳の掘り込み地業は東京都、府中市の武蔵府中熊野神社古墳と並ぶ、約1.5mの深さに及ぶ。

入口付近には「建治4年(1278年)2月2日」と刻まれている。

また、寛文年間に村民がこの塚を崩し陸田にしようとしたところ、石室が現れたのでやめたという記録が新編武蔵風土記稿に残されている。

1959年3月20日、埼玉県の史跡に指定。

この古墳は1988年に測量調査が行われるまで円墳だと考えられていた。このときの調査で二重周溝も確認されている。出土品としては須恵器、土師器、鉄器、刀装具などがあり、石室の構造や出土品などから築造年代は7世紀後半と見られている。

温州ミカン

意外なことに蜜柑の産地だそうです。

大塚八幡神社

イチョウの木

大塚は字名のようです。写真ではわかりませんがイチョウには銀杏がたくさんついて黄色く見えていました。

大梅寺

大梅寺二連板石塔婆

リンドウ

大きなお寺でした。石塔婆は1341年に作られたものです。その頃は江戸がど田舎で、小川町は武蔵の主要都市だったのでしょうね。

陣屋沼

中城跡

中城跡・仙覚律師遺跡

城好きには知られた存在のようです。仙覚律師も知りませんでした。マップのコースのおすすめポイントから引用します。

古墳時代末期の穴八幡古墳、鎌倉時代に『万葉集註釈』を著した僧仙覚の顕彰碑、戦国時代の中城跡など小川盆地の歴史をたどるコースです。中城跡周辺は山林なので虫刺されなどにご注意ください。

仙覚についてWikipediaから引用します。

万葉研究

万葉研究における仙覚の功績ははなはだ大きく、彼が生涯をかけて完成させた万葉集校本とそれをもとに注釈を加えた『萬葉集註釈』は、以降明治期にいたるまで万葉集の定本として多くの研究者に利用されている。注釈・加点自体は現在の観点からすれば物足りない部分もあるが、中世歌学を考えるうえでの重要な資料のひとつであり、その価値はやはり高い。仙覚が加えた点を特に新点と称する所以である。

コキア

柿の実

和紙のふるさと

北裏通りの蔵

女郎うなぎ

北裏通りの蔵

中城跡から駅近くを通り、再び北裏通りへ戻ってきました。女郎うなぎは表が秩父往還に面し、裏が北裏通りに面していました。女郎うなぎの記述がある小川町のページをWikipediaから引用します。

特産品・名物・史跡・観光スポット・祭事

・和紙(小川和紙)

・忠七めし

割烹旅館二葉の名物料理。幕末から明治初期にかけて活躍した山岡鉄舟はたびたび小川町を訪れており、その際二葉八代目当主・八木忠七に「禅味を盛った料理」を所望して作り出されたものと伝えられている。二葉旧館は登録有形文化財となっている。

・女郎うなぎ

1855年創業とされる割烹旅館福助の名物料理。吉原の遊女の面倒を見たことからその元遊女の生家に伝わる秘伝のタレを伝授され、「女郎うなぎ」として名物になったとされる。福助本館は明治年間に建てられた木造三階建。

・高見城:県指定史跡。

・小川町七夕まつり

・道の駅おがわまち

埼玉伝統工芸会館

・吉田家住宅:埼玉県内最古の民家であり国の重要文化財でもある。

・仙元山見晴らしの丘公園:仙元山にあり、ローラーすべり台を楽しむ事ができる。

槻川と八高線の鉄橋

槻川

槻川の清流が小川和紙の生産に欠かせないようです。この先は別のウォーキングマップ「下小川の歴史と自然をめぐるコース」となっています。

西光寺

小川町観光協会のページから引用します。

「大寺」の通称で親しまれている曹洞宗の寺院で、趣のある鐘楼が寺の歴史を感じさせてくれます。

春にはカタクリとしだれ桜が、秋には紅葉が境内を美しく彩ります。

道ばたの六地蔵

道ばたの石仏群

道の駅おがわ(埼玉伝統工芸館)

こちらで昼食休憩を取りました。道の駅内のレストランのページから引用します。

地元の小麦を100%自家製粉して作った手打ちうどんと本格的手打ちそばのお店「麺工房かたくり」が好評です。

館内には、朝採り野菜市場も併設、地元小川の味をご賞味ください!!

埼玉県といえば小麦の文化でうどんだと思いますが、この日蕎麦が売り切れでした。埼玉県とうどんの関係を東京新聞の記事から引用します。

埼玉県は隠れた「うどん県」だ。讃岐うどんで知られる香川県には及ばないが、江戸時代から続く小麦栽培の伝統を受け継ぎ、県内各地で親しまれているご当地うどんがそれを物語る。

六月二十五日を条例で「うどんの日」と定めている加須市の「加須うどん」はコシの強さと喉ごしのよさが特徴。東京・多摩地域から県西部に伝わる「武蔵野うどん」、麺の幅が八センチもあって初めて食べる際に戸惑う「こうのす川幅うどん」など多彩な顔ぶれだ。

うどん県を示すデータもある。農林水産省の米麦加工食品動向(二〇〇九年)によると、うどんの生麺、ゆで麺の合計の生産量は四万七千八十トンの香川県に次いで、埼玉県が二万四千四百三トンと二位。県内の「そば・うどん店」の数は二千二百四十九店と、東京都に次いで二位(一四年の経済センサス)だった。

うどん県の素地はうどんに適した小麦生産が盛んな土地柄にあった。熊谷市は、明治、大正期に「麦踏み」「二毛作」を導入し、麦の増産技術普及に功績を残し「麦王」と呼ばれた権田愛三の出身地。同市内の小麦の作付面積は約千六百ヘクタールあり、収穫量は本州でトップクラスだ。県内の農家には、ハレの日には家庭で手づくりのうどんを振る舞う慣習が残っている。

紙すき工房

水路沿いの道

八宮神社(やみやじんじゃ)

芭蕉の句碑

神社について小川町のページから引用します。

八宮(やみや)神社は旧小川村の総鎮守で、「天忍日命(オシホミミノミコト)」など8柱を祭神としていることからこの名前があります。創建は不明ですが、江戸時代後期の書物に「元和三年(1617)再建の棟札あり」とあることから、それ以前と思われます。かつては日赤病院のある尾根の西側スウツ山にありましたが、享保2年(1717)頃にこの地に移転したと伝えられています。

社殿は本殿と拝殿を幣殿でつないだ複合社殿(権現造)で、棟札から本殿は天保4年(1833)の建築とわかります。大棟梁は妻沼の林兵庫正尊、彫刻棟梁は上州花輪の石原常八主信(もとのぶ)で、国宝の妻沼歓喜院聖天堂の造営にかかわった林氏・石原氏の系譜を引く見事な彫刻が施されています。埼玉県内で特徴的にみられる江戸時代中期から幕末にかけての精巧な彫刻をもつ寺社建築の中でも、年代の特定できる好例として、県の有形文化財に指定されています。

境内にある青麻三光宮(あおそさんこうぐう)本殿も、小規模ながら天保13年に林兵庫正尊を棟梁として建立されたもので、合わせて県指定文化財になっています。

兜川

マンホールのふた

ふるさと歩道案内図

八高線線路

八高線停車駅のご案内

ウォーキングコースを外れ駅まで戻り、この日のウォーキングは終了となりました。日帰り9名は東上線に乗って池袋方面へ向かい、宿泊14名は八高線に乗って寄居へ向かいました。宿泊はかんぽの宿寄居です。美肌の湯につかり、地酒秩父錦を大いに堪能しました。

寄居の夜明け

朝ぶろが5時からで夜明けは5時半頃でした。露天風呂からこの朝焼けを眺めるのもいいかもしれませんが、私は部屋にいてばっちり写真に収めました。

ふるさと歩道案内図

回数券にはさみを入れる

波久礼駅

秩父鉄道

かんぽの宿から寄居駅に送迎バスがあるのですが、寄居駅の前に一つ秩父寄りの波久礼駅でバスを降ります。ここから秩父鉄道に乗るのですが、少しでも旅費を節約しようと回数券を購入したところ、駅員さん一人で手が回らないのか自分たちで入鋏しています。秩父鉄道についてWikipediaから引用します。

概要

埼玉県北部を東西に横断する秩父本線(秩父線)と、貨物線である三ヶ尻線の2路線を保有・運営している。長瀞渓谷や宝登山を中心とする長瀞の観光開発を行ってきた会社でもあり、直営の「長瀞ライン下り」は大正時代からの歴史を有する。

過去には、乗合バス、貸切バス事業、索道事業(三峰ロープウェイ)も行っていた。バス部門は秩父鉄道観光バスに分社している。三峰ロープウェイは廃止になっているが、子会社の宝登興業では現在も索道事業(宝登山ロープウェイ)を行っている。

太平洋セメントが筆頭株主であり、同社の前身である秩父セメント時代から行っている武甲山から産出される石灰石を運ぶ貨物輸送が盛んである。

レトロバス

波久礼駅→秩父鉄道→御花畑駅→徒歩→西武秩父駅(荷物をコインロッカーに預ける)→徒歩→御花畑駅→秩父鉄道→大野原駅→ウォーキング開始を計画していたところ、調べた時刻と実際のダイヤが違っており、西武秩父駅で30分待つことになってしまいました。駅前から大野原駅方面へのバスが10分後に発車することがわかり、急きょ乗ったバスがこのようなレトロバスでした。アニメのキャラクターについては知らなかったのですが、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」というテレビアニメとのことです。

大野原駅

駅でトイレをお借りした後、場所もお借りしてウォーキング前のストレッチです。この日のコースは秩父市ハイキングマップの「江戸巡礼古道コース」です。この地図がウォーキングマップではなく、ハイキングマップであることを後で思い知らされます。

シュウメイギク

案内標識

シュウメイギクはハワイ島のキラウエア・イキ・クレーター・トレイルで見て印象に残っていました。あれは五月でしたが漢字で書けば「秋明菊」、秋の花ですね。今日のウォーキング(一部ハイキング)は巡礼道なので、地図をみなくても標識が案内してくれそうです。

龍石寺

奉納額

龍石寺説明板

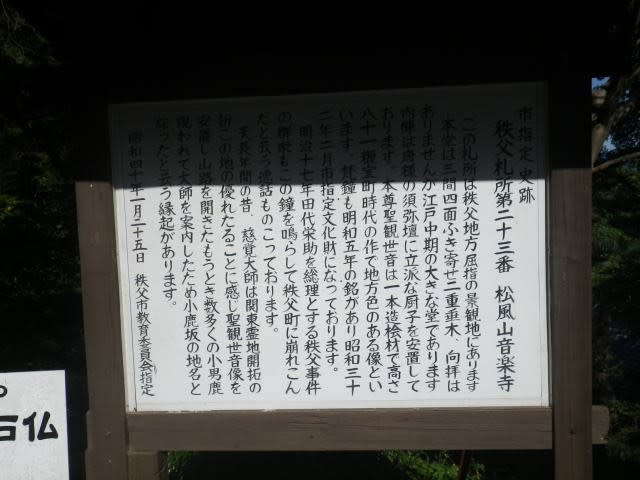

市指定史跡

秩父札所第十九番飛淵山龍石寺

この札所は、大きい一面の岩盤上に建てられています。観音堂は七間半四面表流れの向拝をふした方形造りでありましたが近年の堂の向拝を憂い広く浄財を募り昭和四十七年改体復元が目されております。その折宝永二年の墨書が発見され歴史の深さを物語っております。堂内には。閻魔をはじめ十五像など冥途の恐怖を強調するものや三途の川の脱衣婆をまつる三途婆堂 もあって仏教の暗い一面をみせる札所でもあります。

本尊は千手観世音像 で高さ四十九糎寄木造りで室町時代の作と云われております。

昔、この地方に大旱魃があって弘法大師 は、天皇の勅により雨を折られたところ、この大盤石二つに割れて、神泉苑より竜が昇天し雲を呼び雨を降らせ人畜草木みなよみがえり大豊作を得たと云う縁起があります

昭和四十年一月二十五日 秩父市教育委員会指定

旧秩父橋

秩父橋と荒川

旧秩父橋から荒川

旧秩父橋はアニメの舞台として重要な役割があるようです。思い起こしてみれば、巡礼とは縁がなさそうな男の子の集団が写真を撮っていました。

岩之上堂近くの石仏

岩之上堂

この日はよく晴れて日差しが暑く、上り坂が多くなってきたこのあたりからちょっと辛くなりました。札所二十番は秩父市のページから引用します。

この堂は、三間四面の方形造、札所における屈指の建築物である。江戸時代初期の造営と思われるが、後に前面の向拝、元禄年間(1688~1704)に内陣、宝永年間(1704~1711)に彫刻の補修を経てきた。純粋の唐様建築から少し遠いが優秀な建築である。内陣には見事な春日厨子がある。本尊は、聖観世音立像、像高67.5cm、寄木漆箔、藤原時代の作である。

立派な民家

観音寺

市指定史跡 札所二十一番

要光山 観音寺

この堂は、通称矢の堂と称し、本尊は聖観世音で他に幾体かの仏像があります。大正十二年小学校火災により類焼後、今の堂がつくられました、焼失前は三間四面の堂であったといわれ、境内には聖観世音立像、百萬遍念仏塔、弁財天石塔、芭蕉 句碑等あり盛時 が偲ばれます。

堂前の道端には地芝居役者の座頭中村十九十郎(田舎千両と称えられた)の墓もあって地芝居隆盛 の昔を偲ぶ民俗資料としても貴重です。

昔この地は、元八幡宮の社地で神託により観世音の霊場になったといいます。

邪神悪魔を除き仏地にせんと八幡大菩薩の放てる神矢がここに落ち、悪魔退散したるため名づけて矢の堂をなすという縁起があります。

昭和40年1月25日 秩父市教育委員会指定

秩父盆地と武甲山

童子堂跡地

二十二番童子堂跡地

ここより北へ百メートルほどの府坂地内に童子堂が建立されていたが、江戸元禄十五年(1702)に現在の童子堂がここに建立された。

以来二百年もの長い間、この霊地に建っていた童子堂は明治末期になると巡拝に便の良い現在の二十二番の地に移された。

この跡地には、奥の院の跡や礎石が残り、昔を偲ばせている。

江戸巡礼古道

この道がウォーキングコースではなく、ハイキングコースであることを実感させられるのはここからです。ここまではアップダウンの多いウォーキングでした。Googleマップで、この先の道がマップに載っていないことは確認していました。コースマップに示されている以上、そんなにひどい道とは思わなかったのですが、台風の影響か荒れ放題でした。ところどころに「巡礼道」と表示があったので進むことが出来ましたが、表示がなければ進むことはできなかったと思います。

道の入り口付近で迷っているときに地元の猟友会の人が通りかかり、「この先はやぶだらけで歩けないよ」といわれたのですが、戻って坂を登りなおす気力はなく「巡礼道」の表示を頼りに進みました。このハイキングはしばらく語り草になると思います。

十三地蔵

秩父札所を開設した十三権者の石像

1234年妙見大菩薩・蔵王権現・善光寺如来・熊野権現・閻魔大王・具生神・花山法皇・白河法皇・徳道上人・性空上人・医王上人・良忠上人・通観法印の十三人の権者が秩父札所を開設した時に、この地の松風の音を聞き、菩薩の音楽と感じたので山号を松風山、寺名を音楽寺としたのである。

音楽寺

秩父市のページから引用します。

この寺は、春は桜・つつじ・新緑、秋は月、冬は雪と、秩父地方屈指の景観であり、行楽地でもある。

本堂は三間四面、吹寄せ二重垂木、三方に勾欄をつけた大きな堂である。浜縁、勾欄等は先年修理した。

本尊は、聖観世音一木造り桧材、像高81cm、室町時代の作である。

銅鐘は明和5年(1768)銘、市指定文化財である。

音楽寺の手水舎

音楽寺の六地蔵

音楽寺の銅鐘

音楽寺から見た武甲山

この時点で予定のゴール時間を過ぎており、バスでの移動を探ったものの次のバスは一時間後。歩いてゆくしか手段はないようです。

紅葉

秩父ハープ橋

ハープ橋から見た荒川

ハープ橋と武甲山

ハープ橋からまっすぐ秩父駅に向かう道は少し上りになって、くたびれてしまった会員さんにはつらい時間だったと思います。秩父駅までくれば秩父鉄道、バス、最悪タクシーと、西武秩父駅へ向かう手段がいろいろあるので、ここでくたびれた会員を分離してまだ歩けそうなメンバーだけウォーキングで西武秩父駅へ向かいました。

秩父神社

奉納ウィスキー

少林寺

秩父蒸留所のIchiro's Maltを試してみたいのですが、まだ機会がありません。いちど「ワンショット三千円」といわれ躊躇してやめました。あとで気が付いたのですが、西武秩父駅前温泉祭の湯の酒屋で飲めたかもしれません。時間に余裕がなく、惜しいことをしました。

レッドアローに乗り込み、ビールを飲みながらゆったりと帰路につきました。残念ながらこの特急、車内販売がないようです。当初S-TRAINを利用して渋谷まで(中目黒は通過)帰ってこようと考えていたのですが、西武秩父発17:05、渋谷着18:56と遅くなってしまうので、池袋行きのレッドアローにしました。帰りの列車は満員でした。

池袋から副都心・東横線に乗って中目黒へ帰り、ONCEでべろべろ酔っ払いになるまで反省会をしましたが、酔っ払いすぎて何を反省したのやら記憶にありません。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール