2月に歩くコースですが、下見に行く時間がなかったので作成した地図は会員さん向けに発送済みです。Googleマップなどを利用し、だいたいのところは把握してあるのですが、年末になり時間ができたので下見をしてきました。

目黄不動

七福神ではないのですが、江戸五色不動の一つが近くにあったので寄ってみました。目黒は下目黒、目青は三軒茶屋、目白は豊島区高田(最寄り駅は目白)、目赤は本駒込、目黄はここ三ノ輪ともう一か所江戸川区平井にあります。「江戸」といっても江戸時代江戸だったのは本駒込と三ノ輪だけで、下目黒、三軒茶屋と目白は武蔵国、平井は下総国です。もともとは目黒、目白、目赤の三不動で目青と目黄は大正になり後から加えられたようです。

目黄不動

東京都台東区三ノ輪2丁目14番地5号

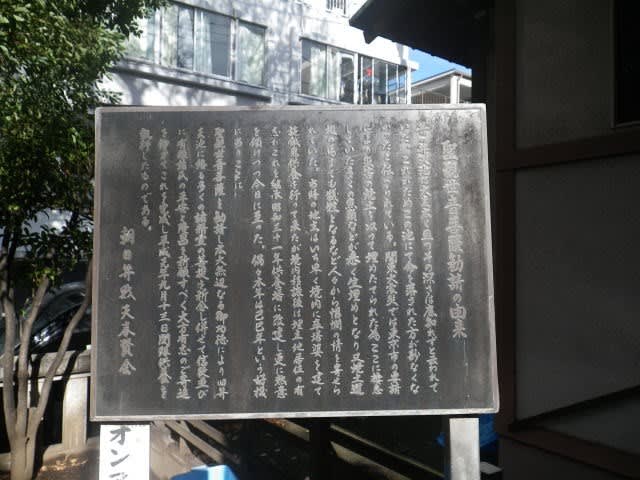

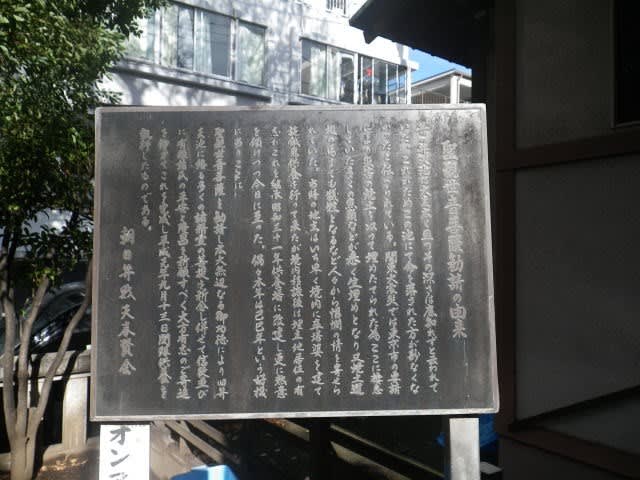

目黄不動は、江戸五色不動の一つとして知られている。江戸五色不動とは、目白、目赤、目黒、目青、目黄の各不動尊のことで、寛永年間(1624~43)の中頃、徳川三代将軍家光が寛永寺創建で知られる天海大僧正の具申により、江戸府内の名ある不動尊を指定したと伝える。

不動明王は、密教ではその中心仏とされる大日如来が悪を断じ、衆生を教化するため、外には憤怒の形相、内には大慈悲心を有する民衆救済の具現者として現れたとされている。また、宇宙のすべての現象は、地、水、火、風、空の五つからなるとする宇宙観があり、これらを色彩で表現したものが五色といわれる。

不動尊信仰は、密教がさかんになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描き分けることは、平安時代(784~1179)すでに存在したという。

平成十年三月

台東区教育委員会

旧三ノ輪町

下町まちしるべ

旧三ノ輪町

「三ノ輪という地名は古く江戸時代以前からあった。この地は、奥東京湾に突き出た台地の先端部であることから水の鼻(みのはな)といわれ、これがいつしか三ノ輪になったといわれる。

延亨二年(1745)、隅田川の宿場として形成した三ノ輪村原宿が原宿町として独立した。そして明治三年に下谷原宿町となり、同二十四年、下谷原宿町と三ノ輪村が合併して、旧三ノ輪村が誕生した。

昭和初年まで、今は無い音無川にかかる三ノ輪橋があった。慶応四年に水戸へ去る徳川慶喜は、この橋のたもとで山岡鉄舟らの見送りを受けた。今でも都電の停留所(荒川区)に、その名が残っている。

明治通りからスカイツリー

東盛公園

ストレッチをするのに良さそうです。

寿永寺(布袋尊)

門は閉じていましたが通用口を勝手に開けて入りました。すぐに布袋様があり、石碑は「秋風や」の後がわかりません。本番の時はちゃんと読んできます。二宮尊徳像にお賽銭箱があるのがちょっと面白い。

木目込人形工房一葉堂

樋口一葉記念館

一葉女史たけくらべ記念碑

近代文学不朽の名作「たけくらべ」は樋口一葉 在住当時の竜泉寺町を中心に吉原界隈が舞台となった。これを記念して昭和二十六年十一月、字も後一葉記念公園協賛会によって建てられ、その後台東区に移管された。碑文が女史の旧友歌人の佐佐木信綱博士作並びに書による次の歌二首が刻まれている。

台東区教育委員会

紫の古りし光にたぐへつべし

君ここに住みて 筆のあや

一葉女史たけくらべ記念碑

そのかみの美登利信如らも この園に

来あそぶらむか 月しろき夜を

佐佐木 信綱

飛不動正宝院(恵比寿神)

正賓院は、享禄3年(1530)の創建といわれる修験寺院で、はじめ聖護院末・園城寺から現在天台宗系の単立寺院となっている。

当寺の本尊は木造不動明王坐像で、『飛不動』の通称で知られている。名の由来は、昔、当寺の住職が大和国(奈良県)大峰山に本像を持って修行に行ったところ、一夜にして当地へ飛び帰り、人々にご利益を授けたことにあると伝えられている。

『飛不動』は本尊の通称だけでなく正賓院の通称ともなり、江戸時代前期、寛文年間(1661~73)の『新板江戸大絵図』には、すでに『飛不動』の名が見える。福利増長・息災延命の祈願道場として庶民の信仰が厚く、『日本国華万葉記』や『江戸砂子』などに江戸の代表的な不動霊場の一つとして記されている。近年は航空安全の守護神として有名になり、空の安全を祈願する参詣者が多い。

平成12年3月 台東区教育委員会

映画の中で渡辺謙さんが小惑星探査機「はやぶさ」の無事帰還を祈っていたシーンが印象的でした。

樋口一葉旧居跡

飛不動の近くにありました。

旧竜泉寺町

下町まちしるべ

旧竜泉寺町(きゅうりゅうせんじまち)

本町名は、古刹「竜泉寺」にちなんで付けられた。「竜泉寺」の創建は大変古く、慶長から元和の頃(一五九六~一六二三)にさかのぼる。そのためこの付近一帯は早くから竜泉寺村と呼ばれていた。そして延宝七年(一六七九)の頃、吉原から金杉へ抜ける道筋に民家が建ち始め、町並みができた。そこは竜泉寺村の内であったが、いつしか竜泉寺町と呼ぶようになった。

明治二年(一八六九)竜泉寺町は下谷竜泉寺町と改称した。その後、同二十四年には竜泉寺村、千束村および三ノ輪村の一部を合わせ町域を広げるととみに下谷竜泉寺町となった。そして明治四十四年に下谷を略し再び竜泉寺町となった。

明治の文壇の女流作家樋口一葉 は、明治二十六年七月からこの地に住んだ。わずか十箇月だったが、ここでの生活があってこそ一葉文学が生まれたといえる一葉ゆかりの地である。

弁天院(弁財天)

聖観世音菩薩

勧進の由来

不忍池の観音様と対で祀られ、東にあることから朝日弁財天と呼ばれています。

法昌寺(毘沙門天)

昭和通りを横断した下谷二丁目にありました。

英信寺(大黒天)

三面大黒天が印象的です。

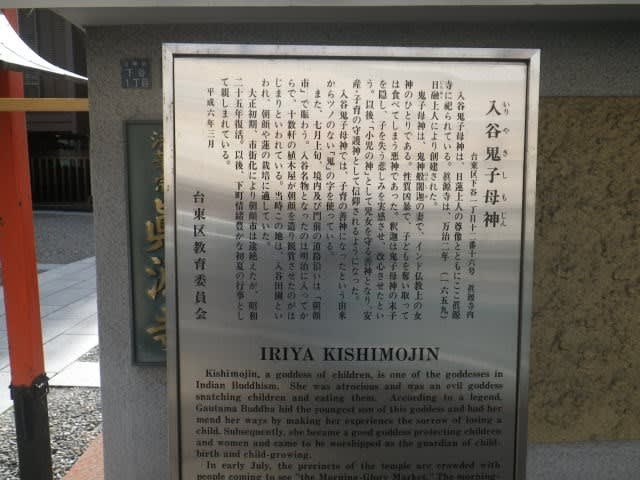

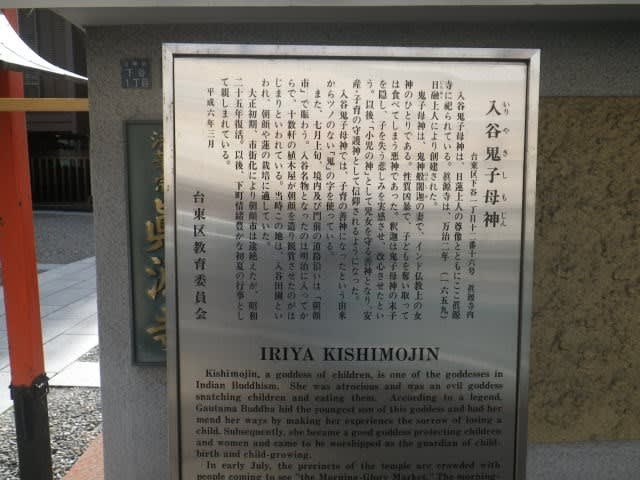

入谷鬼子母神(福禄寿)

入谷鬼子母神

東京都台東区下谷1丁目12番地16号 眞源寺内

入谷鬼子母神は日蓮上人の尊像とともにここ眞源寺に祀られている。 眞源寺は、万治2年(1659)日融上人により創建された。

鬼子母神は、鬼神般闍迦の妻で、インド仏教上の女神のひとりである。性質凶暴で、子どもを奪い取っては食べてしまう悪神であった。釈迦は鬼子母神の末子を隠し、子を失う悲しみを実感させ、改心させたという。以後、「小児の神」として児女を守る善神となり、安産・子育の守護神として信仰されるようになった。

入谷鬼子母神では、子育の善神になったという由来からツノのない「おに」(ツノのない鬼)の字を使っている。

また、7月上旬、境内及び門前の道路沿いは「朝顔市」で賑わう。 入谷名物となったのは明治に入ってからで、十数軒の植木屋が朝顔を造り観賞さっせたのがはじまりといわれている。当時この地は、入谷田圃といわれ、朝顔や蓮の栽培に適していた。

大正初期、市街地により朝顔市は途絶えたが、昭和25年復活。以後、下町情緒豊かな初夏の行事として親しまれている。

平成六年三月

台東区教育委員会

元三島神社(寿老神)

元三島神社御縁起

当社はご祭神に大山祇命・伊佐那岐命を頂き和足彦命・身島姫命・上津姫命・下津姫命を配祀申すものである。

例大祭はご祭神勧請の時にちなみ五月十四日十五日とする。

(但し現在交通事情により五月第二土曜、日曜とする)

元三島神社はそもそも第六十二代円融天皇の御代に日本總鎮守の称号を賜り、明治において國幣大社に列せられ、四国唯一の大社、大山祇命、大山祇神社を御本尊に頂くものである。

当社の由来はご本社大山祇神社のご分霊によるものであり、その源を弘安四年の役に発する。

すなわち弘安四年、勇将河野通有、三島水軍を率いて大山祇神社に必勝の祈を捧げて神恩加護を仰ぎ武功赫々として帰国したところ夢のなかに神のお告げを得て大山祇明神武蔵國勧請の発願を時に上野山中にあった河野氏の館にご分霊を鎮座申したことに始まったと伝わる。

後、室町の代を通じ社運の隆盛いよいよ募り江戸の代に入っては徳川家より社鎮拝領預かるが慶安三年(一六五〇)三代将軍家光の時金杉村に移転ついで宝永六年(一七〇九)社地幕府御用地となるに及び代替地に浅草小揚町を賜って再び遷座の運びとなる。

しかるに、代々金杉村に住む氏子住民から氏神様の地元遊離は誠に不都合と赤誠こもる訴えが起こり金杉根岸の村民相寄り協議の末、金杉根岸の地に熊野神社と合祀を図りこれを元三島神社 と称し今日に至る。

旧社殿は明治四年の再建であるが昭和二十年、戦火で消失以後昭和二十二年造営するも老朽著しく、よって昭和五十一年四月新たに造営落成したものである。

「元三島神社社務所」

この神社は鶯谷の駅前にあり、この駅に来たのは初めてです。駅前からラブホテル街となっておりちょっとびっくり。

下谷七福神、住所としては台東区三ノ輪、竜泉、下谷、根岸をめぐることになります。吉原の門前で他の街とは少し違う雰囲気があるように思いました。谷根千とは違った上野なのかな。このコース本番は二月の一週目となります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

目黄不動

七福神ではないのですが、江戸五色不動の一つが近くにあったので寄ってみました。目黒は下目黒、目青は三軒茶屋、目白は豊島区高田(最寄り駅は目白)、目赤は本駒込、目黄はここ三ノ輪ともう一か所江戸川区平井にあります。「江戸」といっても江戸時代江戸だったのは本駒込と三ノ輪だけで、下目黒、三軒茶屋と目白は武蔵国、平井は下総国です。もともとは目黒、目白、目赤の三不動で目青と目黄は大正になり後から加えられたようです。

目黄不動

東京都台東区三ノ輪2丁目14番地5号

目黄不動は、江戸五色不動の一つとして知られている。江戸五色不動とは、目白、目赤、目黒、目青、目黄の各不動尊のことで、寛永年間(1624~43)の中頃、徳川三代将軍家光が寛永寺創建で知られる天海大僧正の具申により、江戸府内の名ある不動尊を指定したと伝える。

不動明王は、密教ではその中心仏とされる大日如来が悪を断じ、衆生を教化するため、外には憤怒の形相、内には大慈悲心を有する民衆救済の具現者として現れたとされている。また、宇宙のすべての現象は、地、水、火、風、空の五つからなるとする宇宙観があり、これらを色彩で表現したものが五色といわれる。

不動尊信仰は、密教がさかんになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描き分けることは、平安時代(784~1179)すでに存在したという。

平成十年三月

台東区教育委員会

旧三ノ輪町

下町まちしるべ

旧三ノ輪町

「三ノ輪という地名は古く江戸時代以前からあった。この地は、奥東京湾に突き出た台地の先端部であることから水の鼻(みのはな)といわれ、これがいつしか三ノ輪になったといわれる。

延亨二年(1745)、隅田川の宿場として形成した三ノ輪村原宿が原宿町として独立した。そして明治三年に下谷原宿町となり、同二十四年、下谷原宿町と三ノ輪村が合併して、旧三ノ輪村が誕生した。

昭和初年まで、今は無い音無川にかかる三ノ輪橋があった。慶応四年に水戸へ去る徳川慶喜は、この橋のたもとで山岡鉄舟らの見送りを受けた。今でも都電の停留所(荒川区)に、その名が残っている。

明治通りからスカイツリー

東盛公園

ストレッチをするのに良さそうです。

寿永寺(布袋尊)

門は閉じていましたが通用口を勝手に開けて入りました。すぐに布袋様があり、石碑は「秋風や」の後がわかりません。本番の時はちゃんと読んできます。二宮尊徳像にお賽銭箱があるのがちょっと面白い。

木目込人形工房一葉堂

樋口一葉記念館

一葉女史たけくらべ記念碑

近代文学不朽の名作「たけくらべ」は樋口一葉 在住当時の竜泉寺町を中心に吉原界隈が舞台となった。これを記念して昭和二十六年十一月、字も後一葉記念公園協賛会によって建てられ、その後台東区に移管された。碑文が女史の旧友歌人の佐佐木信綱博士作並びに書による次の歌二首が刻まれている。

台東区教育委員会

紫の古りし光にたぐへつべし

君ここに住みて 筆のあや

一葉女史たけくらべ記念碑

そのかみの美登利信如らも この園に

来あそぶらむか 月しろき夜を

佐佐木 信綱

飛不動正宝院(恵比寿神)

正賓院は、享禄3年(1530)の創建といわれる修験寺院で、はじめ聖護院末・園城寺から現在天台宗系の単立寺院となっている。

当寺の本尊は木造不動明王坐像で、『飛不動』の通称で知られている。名の由来は、昔、当寺の住職が大和国(奈良県)大峰山に本像を持って修行に行ったところ、一夜にして当地へ飛び帰り、人々にご利益を授けたことにあると伝えられている。

『飛不動』は本尊の通称だけでなく正賓院の通称ともなり、江戸時代前期、寛文年間(1661~73)の『新板江戸大絵図』には、すでに『飛不動』の名が見える。福利増長・息災延命の祈願道場として庶民の信仰が厚く、『日本国華万葉記』や『江戸砂子』などに江戸の代表的な不動霊場の一つとして記されている。近年は航空安全の守護神として有名になり、空の安全を祈願する参詣者が多い。

平成12年3月 台東区教育委員会

映画の中で渡辺謙さんが小惑星探査機「はやぶさ」の無事帰還を祈っていたシーンが印象的でした。

樋口一葉旧居跡

飛不動の近くにありました。

旧竜泉寺町

下町まちしるべ

旧竜泉寺町(きゅうりゅうせんじまち)

本町名は、古刹「竜泉寺」にちなんで付けられた。「竜泉寺」の創建は大変古く、慶長から元和の頃(一五九六~一六二三)にさかのぼる。そのためこの付近一帯は早くから竜泉寺村と呼ばれていた。そして延宝七年(一六七九)の頃、吉原から金杉へ抜ける道筋に民家が建ち始め、町並みができた。そこは竜泉寺村の内であったが、いつしか竜泉寺町と呼ぶようになった。

明治二年(一八六九)竜泉寺町は下谷竜泉寺町と改称した。その後、同二十四年には竜泉寺村、千束村および三ノ輪村の一部を合わせ町域を広げるととみに下谷竜泉寺町となった。そして明治四十四年に下谷を略し再び竜泉寺町となった。

明治の文壇の女流作家樋口一葉 は、明治二十六年七月からこの地に住んだ。わずか十箇月だったが、ここでの生活があってこそ一葉文学が生まれたといえる一葉ゆかりの地である。

弁天院(弁財天)

聖観世音菩薩

勧進の由来

不忍池の観音様と対で祀られ、東にあることから朝日弁財天と呼ばれています。

法昌寺(毘沙門天)

昭和通りを横断した下谷二丁目にありました。

英信寺(大黒天)

三面大黒天が印象的です。

入谷鬼子母神(福禄寿)

入谷鬼子母神

東京都台東区下谷1丁目12番地16号 眞源寺内

入谷鬼子母神は日蓮上人の尊像とともにここ眞源寺に祀られている。 眞源寺は、万治2年(1659)日融上人により創建された。

鬼子母神は、鬼神般闍迦の妻で、インド仏教上の女神のひとりである。性質凶暴で、子どもを奪い取っては食べてしまう悪神であった。釈迦は鬼子母神の末子を隠し、子を失う悲しみを実感させ、改心させたという。以後、「小児の神」として児女を守る善神となり、安産・子育の守護神として信仰されるようになった。

入谷鬼子母神では、子育の善神になったという由来からツノのない「おに」(ツノのない鬼)の字を使っている。

また、7月上旬、境内及び門前の道路沿いは「朝顔市」で賑わう。 入谷名物となったのは明治に入ってからで、十数軒の植木屋が朝顔を造り観賞さっせたのがはじまりといわれている。当時この地は、入谷田圃といわれ、朝顔や蓮の栽培に適していた。

大正初期、市街地により朝顔市は途絶えたが、昭和25年復活。以後、下町情緒豊かな初夏の行事として親しまれている。

平成六年三月

台東区教育委員会

元三島神社(寿老神)

元三島神社御縁起

当社はご祭神に大山祇命・伊佐那岐命を頂き和足彦命・身島姫命・上津姫命・下津姫命を配祀申すものである。

例大祭はご祭神勧請の時にちなみ五月十四日十五日とする。

(但し現在交通事情により五月第二土曜、日曜とする)

元三島神社はそもそも第六十二代円融天皇の御代に日本總鎮守の称号を賜り、明治において國幣大社に列せられ、四国唯一の大社、大山祇命、大山祇神社を御本尊に頂くものである。

当社の由来はご本社大山祇神社のご分霊によるものであり、その源を弘安四年の役に発する。

すなわち弘安四年、勇将河野通有、三島水軍を率いて大山祇神社に必勝の祈を捧げて神恩加護を仰ぎ武功赫々として帰国したところ夢のなかに神のお告げを得て大山祇明神武蔵國勧請の発願を時に上野山中にあった河野氏の館にご分霊を鎮座申したことに始まったと伝わる。

後、室町の代を通じ社運の隆盛いよいよ募り江戸の代に入っては徳川家より社鎮拝領預かるが慶安三年(一六五〇)三代将軍家光の時金杉村に移転ついで宝永六年(一七〇九)社地幕府御用地となるに及び代替地に浅草小揚町を賜って再び遷座の運びとなる。

しかるに、代々金杉村に住む氏子住民から氏神様の地元遊離は誠に不都合と赤誠こもる訴えが起こり金杉根岸の村民相寄り協議の末、金杉根岸の地に熊野神社と合祀を図りこれを元三島神社 と称し今日に至る。

旧社殿は明治四年の再建であるが昭和二十年、戦火で消失以後昭和二十二年造営するも老朽著しく、よって昭和五十一年四月新たに造営落成したものである。

「元三島神社社務所」

この神社は鶯谷の駅前にあり、この駅に来たのは初めてです。駅前からラブホテル街となっておりちょっとびっくり。

下谷七福神、住所としては台東区三ノ輪、竜泉、下谷、根岸をめぐることになります。吉原の門前で他の街とは少し違う雰囲気があるように思いました。谷根千とは違った上野なのかな。このコース本番は二月の一週目となります。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール