1階は、アトリエ&居間&キッチンになっています。

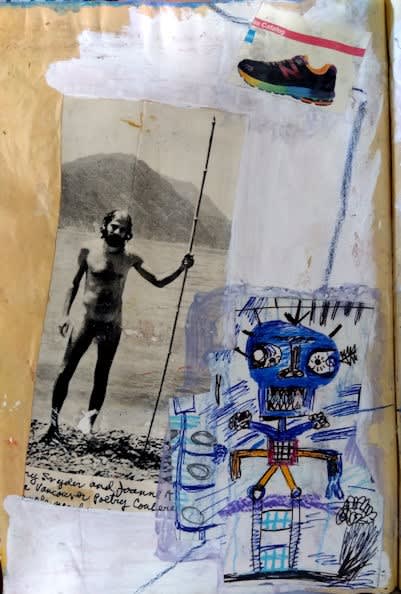

机の上の横に、スクラップブックが乗っていました。

それを開けて、チラッと見たとたん、ズーと眺めることに。

以前見た時よりも、加筆されていて完成度が高くなっているページがあって、

進化していました。

雑誌や写真の切り抜きに、自身の絵の切り抜きが貼られていました。

それに彩色が加えられ、「こんな絵あったけ?」と思ったり。

上の骸骨の絵がそれになります。

目が漫画の描く瞳のようにウルウルと輝いていて、

「何だ!この骸骨は!」と心の中で叫んだ。

左の目は、月夜。

右の目は、太陽が照る。

そして、内股で憤慨する骸骨。

頭には、何か刺さっているし・・・。

見ている内に、ちょっと笑ってしまった。

骸骨のところは部分で、全体はこんな感じ。

↑この人物の写真と呼応している。

一番上の靴は、ニューバランスのスニーカーの写真。

靴底が虹色だ。

「こういう靴、履きたかったのか?」とも思ってみる。

裸足の人物の写真の上に靴。

文明との対比?

写真の人物は、米国の詩人アレンギンズバーグだ。

写真の出所は、アレンギンズバーグが撮った写真集。

これは、今で言う自家撮りでしょう。

武内は、この本を所蔵していました。

(今買うと、8800円するらしい)

この本の写真は、破り取られ部屋のあちこちに貼ってあった時期がありました。

この写真集で印象に残った写真は、

台所でぼそぼそとした食事を取りながら、憂いのある表情で写っていた老人で、

その後ろには、ジュリアン・シュナーベルの割った皿を塗りこんだ絵が無造作に飾られていました。

不思議でならなかった。

その人物とシュナーベルの絵が結びつかなくて。

シュナーベルは、1980年代に活躍した画家で、新表現主義の画家。

まだまだ、シュナーベルが有名でない頃、絵を購入するような人だったのかな、と想像したり。

アレンギンズバーグは、第二次世界大戦後の文学に影響を与えたビート・ジェネレーションの中心人物。

乱暴な言い方をすれば、ヒッピー文化やベトナム反戦運動とも結びついた。

時代との相性が良かったのだと思う。

裸の写真は、自然回帰の思想からと思われる。

以前、もう1人のビート・ゼェネレーションの作家、

部屋の中で、ジャック・ケルアックの「地下街の人びと」という本がやたら目についた時があった。

「これはいいから、君も読みなさい。」と言われたことありました。

「もう、地下とか薄暗いところの話?暗い話と違うの?」と言うと、

なんてことを言うのだ!という顔で、わたしを見ていたっけ?

文体、文章に特徴があるのだろうな、という事は分かる。

武内が好きな文体は、

支離滅裂な表現やセンテンスの継ぎ目にくる単語の羅列に美意識を感じるもの。

わたしにとっては、苦痛になりそうな予感があって、未だ未読。

このタイプの作家に、ウイリアム・バロウズもいて、それも好きなようだ。

彼の小説に、「ジャンキー」というのがあり、

わたしは、遠巻きに背表紙を見るだけである。

というわけで、ビート・ゼェネレーション、御三家の本が我家にはあるのです。

そんなことを考えていた日の夜、1階に行くと、めずらしくヒロク二さんがテレビを付けていました。

画面を見ると、若いボブ・ディランが写っていました。

(3月12日のNHKの放送で)

それを見て、ボブ・ディランの番組は見るのか・・・、と思っていると

いきなり、ボブ・ディランとアレンギンズバーグが一緒に墓の前で写っている写真が映し出された。

わたしは、スクラップブックを見てから、ギンズバーグのことを考えていたので

このシンクロニシティに驚き、ブログの内容はこれにしようと決めた。

ギンズバーグが映し出されると、ヒロク二さんは「アメリカ人てのも面白いねぇ。」と言い、

キング牧師が映し出されると、「マーティン・ルーさー・キングも素晴らしい人なんよ。」と。

その後、黒人の公民権運動の様子が写った。

それを見ながら、このビート・ゼェネレーションの思考は、

今までの価値観を否定するような動きのムーブであり、アメリカらしいと思いました。

ヨーロッパでは、キリスト教からの重圧に対抗するために、

悪徳を行う、サド侯爵が現れ、フランスの哲学者サルトルが「神は死んだ。」と宣言する。

アメリカは、イギリスのプロテスタントの人々が移り住んだという経緯があり、

こちらもキリスト教の教義がきつく、なんらかの縛りから解放されたいという欲求があったかもしれない。

アメリカでは、ビート・ゼェネレーションがその役割を担なったのかもと。

ヨーロッパと違うのは、個人の反抗ではなく、大衆性があったことだと思う。

それは、一種の文化のように伝播力があったことにも驚く。

日本にもヒッピー達がいたと思いますが、この人達はどういうことを思って感化されたのか?

わたしはこういう時代を通過していないので、単なる流行のようにとらえていて、

ヒロク二さんに「ヒッピーだったの?」と聞くと、

「俺は、ヒッピーじゃない。画家だ。」というのですが、格好がそれぽい写真がチラチラある。

頭だって赤くて爆発していた写真を見つけたら、

「愚かしいことをしていたもんだ。」と言いながら、その写真は取り上げられた。

恥ずかしい過去の写真ということなのか?

ヒッピーと言われたくない感ありあり。

また、ヒロク二さんは、ジャズやロックにも傾倒して、ロック喫茶も経営した時期もある。

その頃は、8mmフィルムを取っていたという事です。

このビート・ゼェネレーションと言われた、文学、音楽、絵画に、接近し肉迫していたよう。

芸術の分野に限り、影響を受けまくっていた感じだ。

影響を受けた作品は、もしかしたらキッチュに見える作品かもしれないし、

センテンスとして、意表をつく形や線かもしれない。

ボブ・ディランは、ギンズバーグに影響を受けたと語っています。

最後は、ギンズバーグの『吠える』の文章を一部抜粋して、終わりたいと思います。

■吠える

ぼくは見た ぼくの世代の最良の精神たちが 狂気に破壊されたのを 飢えてヒステリーで裸で、

我が身を引きずり ニグロの街並を夜明けに抜けて 怒りの麻薬を探し、

天使の顔をしたヒップスターたちが 夜の機械のなか 星のダイナモへの いにしえの天なる繋がりに焦がれ、

貧乏で襤褸でうつろな目でハイで 水しか出ないアパートの超自然の闇で 煙を喫って夜をすごし

都市のてっぺんをふわふわ超えながらジャズを想い、

高架の下で脳味噌を天にさらし モハメッドの天使たちがよろよろ 光を浴びた長屋の屋上を歩くのを見て、

輝くクールな目で 方々の大学を通り抜け 戦争学者たちのただなか アーカンソーと ブレイクの光の悲劇を幻視し、~略~

柴田元幸訳、抜粋

こういう詩は、読んで体験しないと分からないと思います。

この感じ、ヒロク二さん好きそうです。

わたしは、物語派なのでこういうのは、苦手なんです。(汗)

↑もうすぐ咲きそうな木蓮のつぼみ。

買い物帰りなのですが、ビルの間の青空によく映えていました。

都会にも、春が来る。

これから、木蓮の花を見るのが楽しみです。

今日は、読まないビート二クの本を外から観察しているような感じで、

説得性が薄い気もしますが、武内の感性が少し分かる内容でもあったと思うのです。

内容が分かり難いというか、分からないものが好きな人です。

感覚派なんでしょう。

今日も、最後まで読まれた方、ありがとうございます。