「旅と野宿は男の至福」 (雑誌「風まかせ」の表紙に書かれていたキャッチコピーより)

このフレーズには、胸の奥底に眠っている郷愁を呼び起こしてくれる響きがあります。

今回はその原点ともいうべき、大学1年生の時の夏合宿のことを書いてみます。

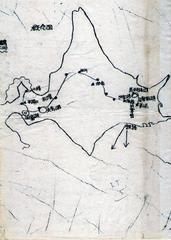

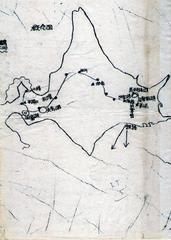

初めての合宿は北海道サイクリングパートでした。サイクリングと登山を組み合わせて広大な北海道を味わおうというものでした。その時の計画書です。

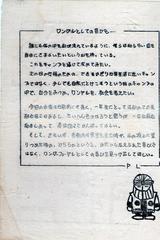

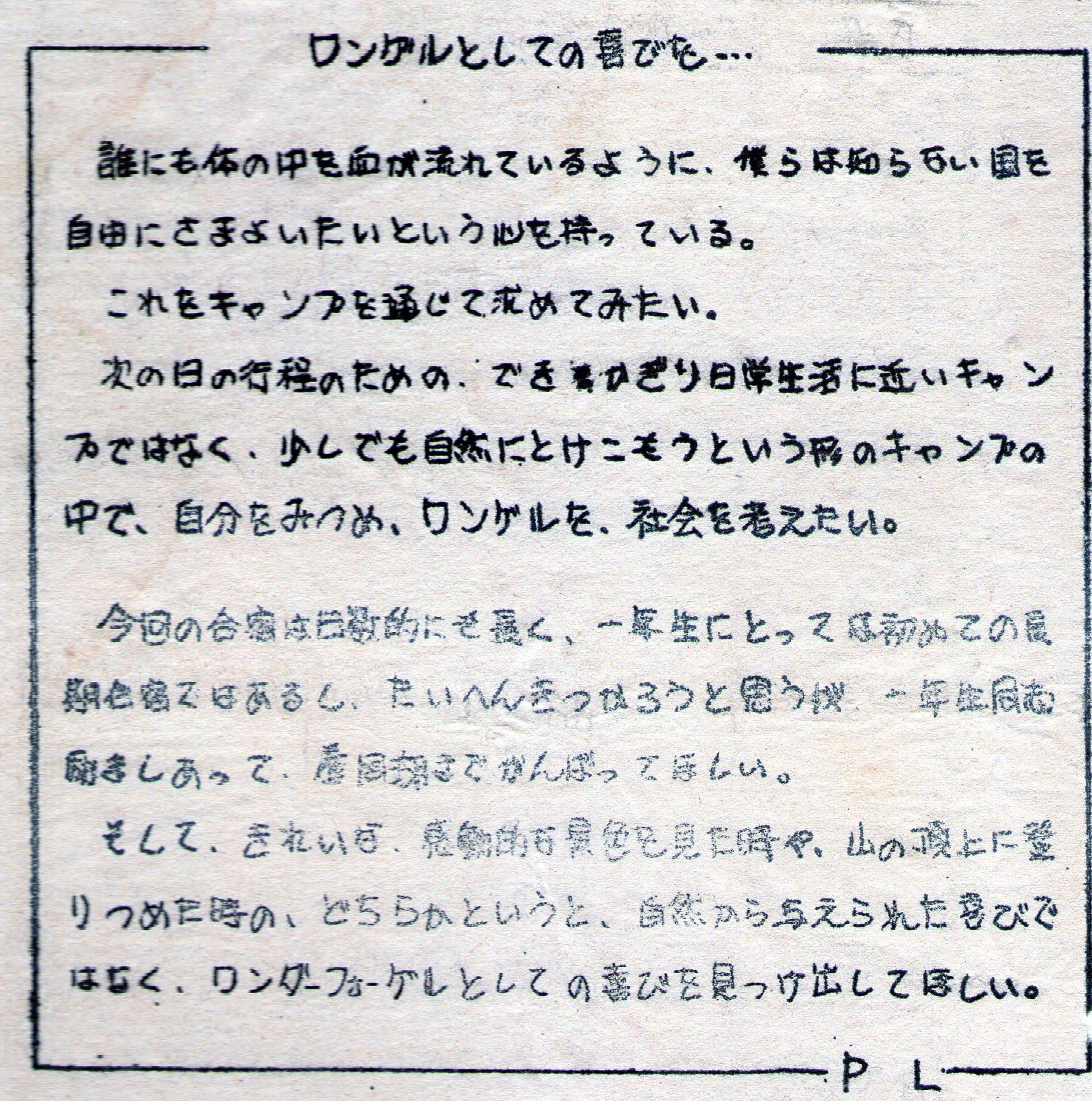

一番左の、阿比留千代磨氏のPL所感です。

阿比留氏は「日常生活に近いキャンプではなく、少しでも自然にとけ込もうという形のキャンプ」を考えておられました。そこに氏のワンゲルとしての矜持があったのでしょう、自転車を使うけれども…という。

具体的には、直火が禁止されている大雪山でのキャンプ以外は全て薪を燃やして食事を作りました。ブス(ホエブス625)は装備していましたが、できるだけ使わないというものでした。「自然にとけ込む」という考えは登山にも表れていました。層雲峡からの大雪山(黒岳)を目指したとときも、当時でさえロープウエーとリフトで手軽に七合目まで行けたというのに、それを使いませんでした。ロープウエー下の登山道は利用者がほとんどなく結構ブッシュ化していたのを覚えています。藪こぎをしながら、また、クマの恐怖におびえながら「どうしてロープウエーを使わないのか」とぼやきながら登っていきました。あの当時はあまり意識しませんでしたが、薪を燃やして飯ををつくるなど、今思えばとても贅沢なキャンプでした。ロープウエーやリフトを使わなかったことも、ワンダーフォーゲル活動の根底に流れる「現代文明への挑戦」の精神を具現化しようとしたものでした。

【合宿の前半 羊蹄山を目指しました】

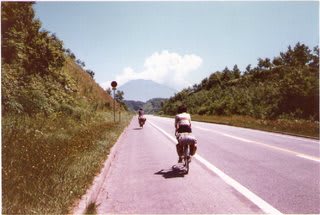

坂道の向こうに見えるのが蝦夷富士と言われる羊蹄山 ひたすらペダルをこぐ。

坂道を登り切ったところ? 羊蹄山への道のりはまだまだ続きます。

この日は、羊蹄山の麓にある半月湖に泊まりました。白樺の林の中、カッコーが鳴いていて絵に描いたようなきれいなキャンプ場でした。ただ、水場が遠くて苦労しました。次の日はあの羊蹄山の山頂に立つことになります。

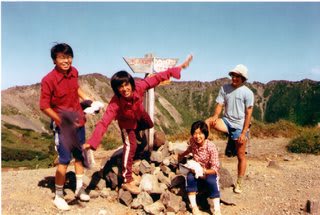

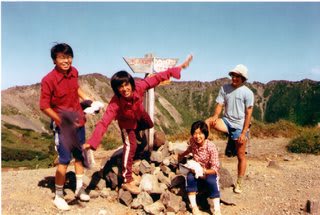

山頂にて

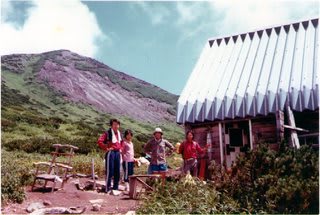

山頂近くにあった避難小屋です。そこには管理人さんがいらっしゃって、次のような話をされました。

「北海道の本当の良さは冬に来ないと分からない。羊蹄山は冬の満月の夜が最高。雪で真っ白の火口に月の光が反射して、この世のものとは思えぬ美しさ」だと。一同「冬の北海道ね…」

【合宿の後半 大雪山を目指しました】

テーマが野宿なのですが、その写真はありません。三十年以上も前のことで、今のようにデジカメでなくフィルムの時代ですので、キャンプのようすを写す余裕はありませんでした。

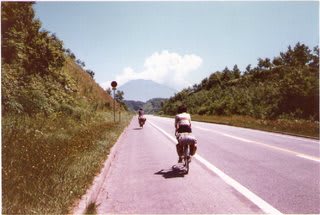

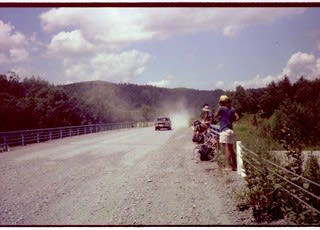

荷物満載の自転車 先輩のシルクキャンピングに憧れる。(→「シルクキャンピングに憧れて」)

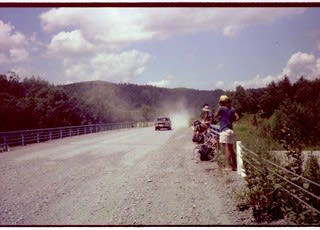

国道ですが、内陸部は未舗装の道路が多く残っていました。車が通る度に砂埃が舞っていました。

途中の休憩風景 空には夏の雲。

手つかずの自然が多く残っていました。

いよいよ大雪山登山。

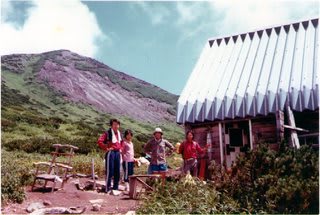

苦労して登った大雪山系黒岳。その後、北鎮岳・旭岳とお花畑の中を周回しました。

黒岳石室のキャンプ場には2泊しました。さすがにこの時はブスでご飯を炊きました。2日目の夜は風が強くて大変だったそうです。私は疲れて爆睡し、何も気づきませんでしたが、夜中にフライの張り綱がきれたりしてその修理にてんてこ舞いだったそうです。

初めての雪渓に大はしゃぎ

今思えば、何も分からない1年生3人をよく面倒見てくださったなと阿比留さん、鬼塚さんの両先輩には感謝です。この時の合宿が私のアウトドアの原点です。

「旅と野宿は男の至福」のフレーズを目にしたとき、真っ先に思い出されたのがこの北海道合宿でした。

このフレーズには、胸の奥底に眠っている郷愁を呼び起こしてくれる響きがあります。

今回はその原点ともいうべき、大学1年生の時の夏合宿のことを書いてみます。

初めての合宿は北海道サイクリングパートでした。サイクリングと登山を組み合わせて広大な北海道を味わおうというものでした。その時の計画書です。

一番左の、阿比留千代磨氏のPL所感です。

阿比留氏は「日常生活に近いキャンプではなく、少しでも自然にとけ込もうという形のキャンプ」を考えておられました。そこに氏のワンゲルとしての矜持があったのでしょう、自転車を使うけれども…という。

具体的には、直火が禁止されている大雪山でのキャンプ以外は全て薪を燃やして食事を作りました。ブス(ホエブス625)は装備していましたが、できるだけ使わないというものでした。「自然にとけ込む」という考えは登山にも表れていました。層雲峡からの大雪山(黒岳)を目指したとときも、当時でさえロープウエーとリフトで手軽に七合目まで行けたというのに、それを使いませんでした。ロープウエー下の登山道は利用者がほとんどなく結構ブッシュ化していたのを覚えています。藪こぎをしながら、また、クマの恐怖におびえながら「どうしてロープウエーを使わないのか」とぼやきながら登っていきました。あの当時はあまり意識しませんでしたが、薪を燃やして飯ををつくるなど、今思えばとても贅沢なキャンプでした。ロープウエーやリフトを使わなかったことも、ワンダーフォーゲル活動の根底に流れる「現代文明への挑戦」の精神を具現化しようとしたものでした。

【合宿の前半 羊蹄山を目指しました】

坂道の向こうに見えるのが蝦夷富士と言われる羊蹄山 ひたすらペダルをこぐ。

坂道を登り切ったところ? 羊蹄山への道のりはまだまだ続きます。

この日は、羊蹄山の麓にある半月湖に泊まりました。白樺の林の中、カッコーが鳴いていて絵に描いたようなきれいなキャンプ場でした。ただ、水場が遠くて苦労しました。次の日はあの羊蹄山の山頂に立つことになります。

山頂にて

山頂近くにあった避難小屋です。そこには管理人さんがいらっしゃって、次のような話をされました。

「北海道の本当の良さは冬に来ないと分からない。羊蹄山は冬の満月の夜が最高。雪で真っ白の火口に月の光が反射して、この世のものとは思えぬ美しさ」だと。一同「冬の北海道ね…」

【合宿の後半 大雪山を目指しました】

テーマが野宿なのですが、その写真はありません。三十年以上も前のことで、今のようにデジカメでなくフィルムの時代ですので、キャンプのようすを写す余裕はありませんでした。

荷物満載の自転車 先輩のシルクキャンピングに憧れる。(→「シルクキャンピングに憧れて」)

国道ですが、内陸部は未舗装の道路が多く残っていました。車が通る度に砂埃が舞っていました。

途中の休憩風景 空には夏の雲。

手つかずの自然が多く残っていました。

いよいよ大雪山登山。

苦労して登った大雪山系黒岳。その後、北鎮岳・旭岳とお花畑の中を周回しました。

黒岳石室のキャンプ場には2泊しました。さすがにこの時はブスでご飯を炊きました。2日目の夜は風が強くて大変だったそうです。私は疲れて爆睡し、何も気づきませんでしたが、夜中にフライの張り綱がきれたりしてその修理にてんてこ舞いだったそうです。

初めての雪渓に大はしゃぎ

今思えば、何も分からない1年生3人をよく面倒見てくださったなと阿比留さん、鬼塚さんの両先輩には感謝です。この時の合宿が私のアウトドアの原点です。

「旅と野宿は男の至福」のフレーズを目にしたとき、真っ先に思い出されたのがこの北海道合宿でした。

「知らない街」だけでも郷愁があるのに、さらに続けて「歩いてみたい」。最高じゃん。

永六輔の「遠くへ行きたい」をくちずさみながら、これからも知らない異国を旅していきます。

それらの土台にあるのは健康な体と、新しいものに挑戦しようという心の若さですね。私も、「いつでも夢を!」を心がけています。