古くより人々の暮らしが営まれる土地には、必ず神や仏が存在し人々の敬いを受けて来ました。人智の及ばぬ様々な現象をもたらすものを神として奉り、敬い、恐れ、そして恐れの向こうにある救いを仏に求めてきました。

村の入り口に鎮座される「秋葉神社」。拝殿前の説明には「江戸時代、度重なる火災と、特に天明三~七年の大飢饉ので悪病が流行し多くの犠牲者を出した。この苦境を乗り超えようと「小神堂」を建立、大正時代に神殿を改修し「秋葉神社」と改めた。」白川郷の散策では一番最初に出会う村の鎮守様。

古くより続く家には、屋敷神と呼ばれる神様が奉られています。その昔、神田家の先祖の夢枕に水神の化身である白蛇が現れ「この湧き水を汚すことなく守り暮らすように」とお告げされました。敷地内には、その証として建立された社に「水神」が奉られています。

茅葺屋根の建物の前に建立されていた三基の碑。日露戦争に出征して戦死された人たちの慰霊碑だそうです。神仏の括りとして相応しいかどうかと問われれば、やはりこの項が相応しい気がします。

由来やご祭神がわかるものもあれば、きちんと奉られているにも拘らず神社名が全く不明な社もあります。この社殿は「荻町城址展望台」に祀られていたものですが、社号を現すものも見当たらず、したがってご祭神も不明。

観光案内のページなどに必ず登場する「明善寺鐘楼門」。屋根は茅葺きですが、1階に板庇(ひさし)をつけた珍しい建築様式で、亨和2年(1801)に『加藤定七』以下、延べ人数1425人を要して建てたと伝えられています。

初代の梵鐘(ぼんしょう)は太平洋戦争の際に供出。現在の梵鐘は、高岡市の鋳金工芸作家『中村義一氏』によって戦後に作成されました。季節ごとにその装いをかえる優美で素朴な鐘楼門は、国の重要文化財に指定されています。

真宗大谷派寺院「松原山:明善寺」。合掌造りの本堂は、文化3年(1806)より欅材の伐採に着手し、20年近い歳月を経て、文政10年(1827)に高山の大工『水間宇助』他、延べ9191人を要して建築されたといわれています。

本堂横、合掌造りの庫裏は、江戸時代末(1817年頃)に高山の大工副棟梁『与四郎』によって建てられたもので、県・重要文化財の指定。階上は郷土の民具や資料などが展示され「明善寺郷土館」として公開されています。

白川村荻町、「明善寺」の手前に鎮座される「白川八幡神社」。御祭神は『応神天皇』。毎年10月14・15の両日に「どぶろく祭り」が開催される事でも知られており、白川郷一帯の鎮守様ですが・・・・・鳥居の向こうには無粋な重機がデ~~~~ン😱!・・・工事中😭

案内に「和銅年間(708~714)創建と伝えられている。寛永12年(1636)に社殿を再建。延享5年(1748)、別当寺として内ヶ戸から明善寺を移す。」

鳥居の左右から神域を守護される狛犬さん、いわゆる岡崎型で普段ならあえて紹介はしないのですが・・・そこはまぁ白川郷なので😅

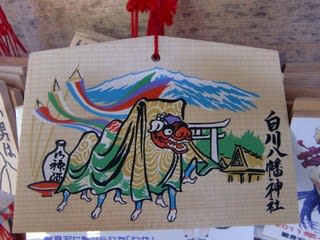

白川八幡神社の絵馬は、白山を背景に「どぶろく祭り」に奉納される獅子舞。

絵馬と言えば・・ここ「白川八幡神社」は同人ゲーム「ひぐらしのなく頃」に登場する「古手神社」のモデルだそうです。オタク好みの華やかなイラスト絵馬が奉納絵馬の大半を占めています。奉納の文言は「聖地巡礼なのです」・・・だそうです😅

参拝日:2012年5月19日

まだまだ見所一杯の白川郷ウォッチ、~其の三に続きます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます