23日(日)。わが家に来てから今日で1972日目を迎え、トランプ米大統領は20日、コロラド州での選挙集会で、韓国映画「パラサイト 半地下の家族」が米アカデミー賞に選ばれたことについて「今年のアカデミー賞はひどい。我々は韓国に貿易でたくさんの問題を抱えている。そこに今年の最優秀映画賞を与えるのか?」と述べ、1939年にアカデミー賞・作品賞を受賞した米国映画「風と共に去りぬ」を引き、「私はああいう映画を探しているんだ」と語った というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプはいつから映画評論家になった? 文化を理解しない輩は風と共に去れ!

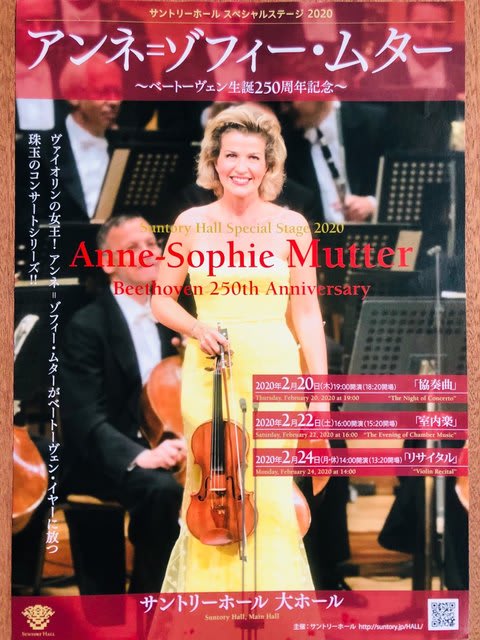

昨日、サントリーホールで「アンネ=ゾフィー・ムターのベートーヴェン・コンサートシリーズ第2回『室内楽』」を聴きました

プログラムは①ベートーヴェン「弦楽三重奏曲 変ホ長調 作品9‐3」(「作品3」から変更)、②イェルク・ヴィトマン「弦楽四重奏曲 第6番」(日本初演)、③ベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 作品74 ”ハープ” 」です 演奏はヴァイオリン:アンネ=ゾフィー・ムター、イェウン・チェ、ヴィオラ:ウラディーミル・バベシコ、チェロ:ダニエル・ミュラー=ショットです

演奏はヴァイオリン:アンネ=ゾフィー・ムター、イェウン・チェ、ヴィオラ:ウラディーミル・バベシコ、チェロ:ダニエル・ミュラー=ショットです

午後4時開演というのは珍しいと思います 記憶を辿るとワーグナーの楽劇くらいしか思い出せません

記憶を辿るとワーグナーの楽劇くらいしか思い出せません 2日前と同様、ホール入口で手をアルコール消毒してから中に入りました。この日も場内アナウンスで感染症対策のため「手洗いと咳エチケット」の協力を訴えていました

2日前と同様、ホール入口で手をアルコール消毒してから中に入りました。この日も場内アナウンスで感染症対策のため「手洗いと咳エチケット」の協力を訴えていました

自席は2階RA3列20番、ステージ右サイドの2階の3列目右通路側です 会場は7割くらいの入りでしょうか。マスク着用は2日前より1割程度増え、6割くらいになったように思われます

会場は7割くらいの入りでしょうか。マスク着用は2日前より1割程度増え、6割くらいになったように思われます

1曲目はベートーヴェン「弦楽三重奏曲 変ホ長調 作品9‐3」です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1797年後半から翌98年初頭にかけて作曲した「3つの弦楽三重奏曲作品9」のひとつです

この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1797年後半から翌98年初頭にかけて作曲した「3つの弦楽三重奏曲作品9」のひとつです 彼はこの3曲を含めて全5曲の弦楽三重奏曲を作曲していますが、ハイドン(変ロ長調)とモーツアルト(ディヴェルティメントK.563)がそれぞれ1曲ずつしか作曲していないのと対照的です

彼はこの3曲を含めて全5曲の弦楽三重奏曲を作曲していますが、ハイドン(変ロ長調)とモーツアルト(ディヴェルティメントK.563)がそれぞれ1曲ずつしか作曲していないのと対照的です 平野昭氏の「プログラム・ノート」によると、ベートーヴェンは 家主だったリヒノウスキー侯爵邸のサロンコンサートのために書いていたとのことです

平野昭氏の「プログラム・ノート」によると、ベートーヴェンは 家主だったリヒノウスキー侯爵邸のサロンコンサートのために書いていたとのことです 第1楽章「アレグロ・コン・スピリト」、第2楽章「アダージョ・コン・エスプレッショーネ」、第3楽章「アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ」、第4楽章「フィナーレ:プレスト」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・コン・スピリト」、第2楽章「アダージョ・コン・エスプレッショーネ」、第3楽章「アレグロ・モルト・エ・ヴィヴァーチェ」、第4楽章「フィナーレ:プレスト」の4楽章から成ります

ヴァイオリンのアンネ=ゾフィー・ムターは、世界的な指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンに見い出されて以来「カラヤンの秘蔵っ子」として才能を開花させ、世界のオーケストラと共演しているほか、ペンデレツキやグバイドゥーリナなど現代の作曲家たちによる28作品の世界初演を行うなど精力的に活動しており、「ヴァイオリンの女王」と呼ばれています ヴィオラのウラディーミル・バベシコはベルギー国立管弦楽団のソロ首席奏者です

ヴィオラのウラディーミル・バベシコはベルギー国立管弦楽団のソロ首席奏者です チェロのダニエル・ミュラー=ショットは1992年(15歳の時)、若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクールで優勝を果たし、現在 世界の主要なオーケストラに客員しています

チェロのダニエル・ミュラー=ショットは1992年(15歳の時)、若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクールで優勝を果たし、現在 世界の主要なオーケストラに客員しています

3人の演奏者が登場し配置に着きますが、ムターは上が黄色のノースリーブ、下が黒のパンツルックです おやっ と思ったのはムターが演奏に当たりメガネを着用していたことです

おやっ と思ったのはムターが演奏に当たりメガネを着用していたことです さすがに4人全員が暗譜で演奏する古典四重奏団のようにはいきません。譜面を見ながら演奏します。それでムターもメガネが必要になったのでしょう

さすがに4人全員が暗譜で演奏する古典四重奏団のようにはいきません。譜面を見ながら演奏します。それでムターもメガネが必要になったのでしょう また、演奏者は演奏会用の折りたたみ椅子ではなく、ピアノ椅子に座って演奏します

また、演奏者は演奏会用の折りたたみ椅子ではなく、ピアノ椅子に座って演奏します 座面の高さが調整できるからだろうと推測します

座面の高さが調整できるからだろうと推測します 男性2人は椅子を横にして置いて中央に座りますが、ムターは縦にして置いて座ります。その方が演奏しやすいのだと思います

男性2人は椅子を横にして置いて中央に座りますが、ムターは縦にして置いて座ります。その方が演奏しやすいのだと思います

第1楽章がムターの主導により展開します この楽章が終わると、曲の演奏が終わったと勘違いした拍手がありましたが、ムターはそちらの方を見てニッコリとして、「ありがとう。でもまだ演奏は続きますから楽しんでくださいね

この楽章が終わると、曲の演奏が終わったと勘違いした拍手がありましたが、ムターはそちらの方を見てニッコリとして、「ありがとう。でもまだ演奏は続きますから楽しんでくださいね 」と言っているような柔和な表情を見せて第2楽章に入りました

」と言っているような柔和な表情を見せて第2楽章に入りました 第2楽章はムターの弱音が美しく響きました

第2楽章はムターの弱音が美しく響きました 第3楽章では特徴的なシンコペーションが楽しく聴けました

第3楽章では特徴的なシンコペーションが楽しく聴けました 第4楽章は疾走感溢れる演奏でした

第4楽章は疾走感溢れる演奏でした 面白いと思ったのは、ヴィオラのウラディーミル・バベシコが終始 腰を浮かせながら演奏していたことです

面白いと思ったのは、ヴィオラのウラディーミル・バベシコが終始 腰を浮かせながら演奏していたことです

2曲目はイェルク・ヴィトマン『スタディー・オン・ベートーヴェン』弦楽四重奏曲 第6番の日本初演です ヴィトマン(1973年~)はミュンヘン生まれのクラリネット奏者・作曲家です

ヴィトマン(1973年~)はミュンヘン生まれのクラリネット奏者・作曲家です 弦楽四重奏曲は1997年の第1番から2005年の第5番まで5曲を発表しています

弦楽四重奏曲は1997年の第1番から2005年の第5番まで5曲を発表しています 第6番は14年ぶりの作品となりますが、6曲とも単一楽章の作品となっています

第6番は14年ぶりの作品となりますが、6曲とも単一楽章の作品となっています ヴィトマンはこの作品について「文字通りの意味での『スタディー(研究)』だ」と述べているそうです

ヴィトマンはこの作品について「文字通りの意味での『スタディー(研究)』だ」と述べているそうです この作品は作曲にあたり協力したムターに捧げられています

この作品は作曲にあたり協力したムターに捧げられています

第2ヴァイオリンのイェウン・チェが加わります 彼女はソウル生まれ。16歳でムターに見い出され、アンネ=ゾフィー・ムター財団の奨学生となり、ミュンヘン音楽演劇大学ではアナ・チュマチェンコに師事しています

彼女はソウル生まれ。16歳でムターに見い出され、アンネ=ゾフィー・ムター財団の奨学生となり、ミュンヘン音楽演劇大学ではアナ・チュマチェンコに師事しています

ムターの合図で演奏に入ります。演奏を聴いていると、内容は現代曲であるものの、何となくベートーヴェンの作品を変形させたメロディーが聴こえてきたり、まったくオリジナルのメロディーが聴こえてきたりで、まるでベートーヴェンの音楽を素材にしたパッチワークのような感じを受けました 日本での「世界初演」を終えたムターは、肩の荷を下ろしたような安堵の表情でした

日本での「世界初演」を終えたムターは、肩の荷を下ろしたような安堵の表情でした 名手ムター率いるクァルテットによる演奏とは言え、30分の演奏は私には長すぎました。現代曲は疲れます

名手ムター率いるクァルテットによる演奏とは言え、30分の演奏は私には長すぎました。現代曲は疲れます

プログラム後半はベートーヴェン「弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 作品74 ”ハープ” 」です この曲は1809年(39歳)に作曲され、フランツ・ヨーゼフ・フォン・ロブコヴィツ侯爵に献呈された作品です

この曲は1809年(39歳)に作曲され、フランツ・ヨーゼフ・フォン・ロブコヴィツ侯爵に献呈された作品です 「ハープ」という愛称は、第1楽章のアレグロ主部でのピッツィカートがハープのように感じられることから付けられたものです

「ハープ」という愛称は、第1楽章のアレグロ主部でのピッツィカートがハープのように感じられることから付けられたものです この作品は、終楽章に変奏曲を置いた唯一の弦楽四重奏曲として知られています

この作品は、終楽章に変奏曲を置いた唯一の弦楽四重奏曲として知られています 第1楽章「ポーコ・アダージョ~アレグロ」、第2楽章「アダージョ・マ・ノン・トロッポ」、第3楽章「プレスト」、第4楽章「アレグレット・コン・ヴァリアツィオー二」の4楽章から成ります

第1楽章「ポーコ・アダージョ~アレグロ」、第2楽章「アダージョ・マ・ノン・トロッポ」、第3楽章「プレスト」、第4楽章「アレグレット・コン・ヴァリアツィオー二」の4楽章から成ります

第1楽章が静かな導入部で始まります。そしてアレグロに移ると弦によるピッツィカートが心地よく響きます 第2楽章におけるムターの奏でるアダージョは何と慈愛に満ちていることでしょうか

第2楽章におけるムターの奏でるアダージョは何と慈愛に満ちていることでしょうか ゆったりとしたアダージョ楽章こそ、ムターの美しく歌うヴァイオリンが映える聴かせどころです

ゆったりとしたアダージョ楽章こそ、ムターの美しく歌うヴァイオリンが映える聴かせどころです 第3楽章は一転、冒頭から第5交響曲の「運命の動機」を思わせる音楽が猛スピードで駆け抜けます

第3楽章は一転、冒頭から第5交響曲の「運命の動機」を思わせる音楽が猛スピードで駆け抜けます 私が今まで聴いた中で最速スピードでした

私が今まで聴いた中で最速スピードでした この楽章ではムターの主導により最弱音から最強音まで振幅の大きい演奏が展開しました

この楽章ではムターの主導により最弱音から最強音まで振幅の大きい演奏が展開しました アタッカで続く第4楽章はベートーヴェン得意の変奏曲です。主題と6つの変奏曲が演奏されますが、ひとつのメロディーの変化を十分楽しむことが出来ました

アタッカで続く第4楽章はベートーヴェン得意の変奏曲です。主題と6つの変奏曲が演奏されますが、ひとつのメロディーの変化を十分楽しむことが出来ました

満場の拍手にカーテンコールが繰り返されましたが、たしか7度目のカーテンコールでアンコールに応じました 最後に演奏した第10番の第4楽章の「変奏曲」をもう一度演奏し、再び満場の拍手に包まれました

最後に演奏した第10番の第4楽章の「変奏曲」をもう一度演奏し、再び満場の拍手に包まれました

ムターのベートーヴェン・コンサートシリーズ第3回「リサイタル」は明日 サントリーホールで開かれます また時間が変わり 午後2時開演です

また時間が変わり 午後2時開演です 今度はP席で聴きます

今度はP席で聴きます