19日(金)。わが家に来てから509日目を迎え、自分がいかに小さいかをアピールするモコタロです

人間に比べて 僕がいかに小さいか 分かるでしょう?

閑話休題

閑話休題

昨日は、夕食に「すき焼き煮」と「生野菜と海藻のサラダ」を作りました レシピによると、炒めて煮るのは牛肉と玉ねぎのみで、シラタキもネギも春菊もシイタケも入れません。味付けは砂糖と醤油とだし汁です

レシピによると、炒めて煮るのは牛肉と玉ねぎのみで、シラタキもネギも春菊もシイタケも入れません。味付けは砂糖と醤油とだし汁です

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

昨日、読売日本交響楽団から2016-17シーズン定期演奏会(サントリーホール)のチケット10枚と共に、パンフレットと同じデザインのチケットホルダー(写真上)と特典CD引換券(同・下)が送られてきました 私は数種類チケットホルダーを持っていますが、主に来月以降のチケットを保管するのに使用しています

私は数種類チケットホルダーを持っていますが、主に来月以降のチケットを保管するのに使用しています 『今月分のチケット』は”財布の中”に入れて持ち歩いているので、月始めは財布がパンパンで 日が経つに連れて薄くなっていきます

『今月分のチケット』は”財布の中”に入れて持ち歩いているので、月始めは財布がパンパンで 日が経つに連れて薄くなっていきます

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

昨日、早稲田松竹でフランスのモーリス・ピアラ監督・出演の「悪魔の陽の下で」と「愛の記念に」の2本立てを観ました 「悪魔の陽の下で」は1987年公開の作品です

「悪魔の陽の下で」は1987年公開の作品です

主任司祭スグレ神父(モーリス・ピアラ)は、自らに苦行を課す助任司祭ドニサン神父(ジェラール・ドパルデュー)が神秘的な能力を持つことを見抜いていた 一方、16歳の少女ムーシェット(サンドリーヌ・ポネール)は、親の目を盗んで公爵と情事を重ねていたが、妊娠を告げると逃げ腰になるので逆上して銃殺してしまう

一方、16歳の少女ムーシェット(サンドリーヌ・ポネール)は、親の目を盗んで公爵と情事を重ねていたが、妊娠を告げると逃げ腰になるので逆上して銃殺してしまう ドニサン神父は主任司祭の命により深夜ポーランクールに向かう途中、馬商人の姿をした悪魔に逢い、誘惑されそうになるが、それを退ける

ドニサン神父は主任司祭の命により深夜ポーランクールに向かう途中、馬商人の姿をした悪魔に逢い、誘惑されそうになるが、それを退ける その明け方、彼はムーシェットに出逢い、彼女の瞳を見ただけで彼女の罪を理解するが、彼女は自殺してしまう

その明け方、彼はムーシェットに出逢い、彼女の瞳を見ただけで彼女の罪を理解するが、彼女は自殺してしまう ランブルの主任司祭となったドニサン神父は、男から死にかけた息子を助けてほしいと頼まれる。しかし、彼がその家に着くと息子は死んでいた。ドニサン神父が死体を聖体のように頭上に捧げると、息子は目を開き生き返った。奇跡が起きたのだ

ランブルの主任司祭となったドニサン神父は、男から死にかけた息子を助けてほしいと頼まれる。しかし、彼がその家に着くと息子は死んでいた。ドニサン神父が死体を聖体のように頭上に捧げると、息子は目を開き生き返った。奇跡が起きたのだ ドニサンはもう暫く自分を生かしてほしいと神に祈るが息を引き取るのだった

ドニサンはもう暫く自分を生かしてほしいと神に祈るが息を引き取るのだった

最初のうちは、ドニサン神父は「自分は聖職者に向いていないのではないか 」としきりに悩んでいます。そして、自らの身体に鞭打って苦行を課します。しかし、旅の途中で出会った悪魔の誘惑を退けたことで、彼の知らない間に見えざる力が備わり、ついには死者を蘇らせることになるのです

」としきりに悩んでいます。そして、自らの身体に鞭打って苦行を課します。しかし、旅の途中で出会った悪魔の誘惑を退けたことで、彼の知らない間に見えざる力が備わり、ついには死者を蘇らせることになるのです 自らを律し真剣に神に祈る者は、いつかは奇跡を起こすまでになるーということを主張しているようにも思われますが、結局ドニサンは死んでしまいました

自らを律し真剣に神に祈る者は、いつかは奇跡を起こすまでになるーということを主張しているようにも思われますが、結局ドニサンは死んでしまいました 子供は救われたけれど、ドニサンは救われなかった。ドニサンは子供の身代わりになったのでしょうか

子供は救われたけれど、ドニサンは救われなかった。ドニサンは子供の身代わりになったのでしょうか

2本目の「愛の記念に」は1983年公開の作品です

16歳のシュザンヌ(サンドリーヌ・ポネール)は夏の林間学校に来ていた そこに兄ロベールが舟遊びに来て、妹を自慢する。シュザンヌはボーイフレンドのリュックに対する気持ちが薄らいでいると感じ、港で出会ったアメリカ人青年と一夜を過ごす

そこに兄ロベールが舟遊びに来て、妹を自慢する。シュザンヌはボーイフレンドのリュックに対する気持ちが薄らいでいると感じ、港で出会ったアメリカ人青年と一夜を過ごす 兄ロベールは真夜中に帰宅したシュザンヌを叱り、母ベティも辛く当たったが、久しぶりに父ロジェと素直な会話を交わした

兄ロベールは真夜中に帰宅したシュザンヌを叱り、母ベティも辛く当たったが、久しぶりに父ロジェと素直な会話を交わした しかし、父は家出をした。その後シュザンヌはジャン・ピエールと恋人同士になり婚約する

しかし、父は家出をした。その後シュザンヌはジャン・ピエールと恋人同士になり婚約する 兄ロベールも結婚した。祝いのパーティーが開かれたが、そこに家出した父ロジェがひょっこり帰ってきた

兄ロベールも結婚した。祝いのパーティーが開かれたが、そこに家出した父ロジェがひょっこり帰ってきた 場が白け、父と母の言い争いが始まる。シュザンヌはジャン・ピエールとの平穏な生活に疑問を抱き、兄の友人ミシェルと共に旅立つことを決心する。空港で見送る父親の優しい眼差しがあった

場が白け、父と母の言い争いが始まる。シュザンヌはジャン・ピエールとの平穏な生活に疑問を抱き、兄の友人ミシェルと共に旅立つことを決心する。空港で見送る父親の優しい眼差しがあった

これは、シュザンヌを演じたサンドリーヌ・ポネールのデビュー作品です

映画とはいえ、あまりにも次から次へと交際相手を変えていくシュザンヌの姿は、とても理解できません。われわれとはペースが違います それにしてもサンドリーヌ・ポネールは魅力的です

それにしてもサンドリーヌ・ポネールは魅力的です

エンドロールを見ていて気が付いたのですが、「音楽:ヘンリー・パーセル」とありました 17世紀後半に英国で活躍した作曲家ヘンリー・パーセルだろうか? そうであれば、映画の中のどのシーンで流されていたのか、まったく気が付きませんでした

17世紀後半に英国で活躍した作曲家ヘンリー・パーセルだろうか? そうであれば、映画の中のどのシーンで流されていたのか、まったく気が付きませんでした 同じクラシック音楽でも、英国の作曲家の作品を聴く機会は極めて少ないということを露呈してしまったようです

同じクラシック音楽でも、英国の作曲家の作品を聴く機会は極めて少ないということを露呈してしまったようです

イタリアの詩人ダ・ポンテの歌詞にモーツアルト、サリエリらが曲をつけたとみられている

イタリアの詩人ダ・ポンテの歌詞にモーツアルト、サリエリらが曲をつけたとみられている 楽譜は印刷年が不明だが、1950年代に旧チェコスロバキアの社会主義化に伴う貴族財産の国有化で、国立博物館の所蔵品になった

楽譜は印刷年が不明だが、1950年代に旧チェコスロバキアの社会主義化に伴う貴族財産の国有化で、国立博物館の所蔵品になった

言うまでもなく、村上春樹は1949年、京都生まれで、早稲田大学文学部演劇科を卒業。多くの作品を書いていますが、「芥川賞」と「直木賞」以外の多くの賞を受賞しています

言うまでもなく、村上春樹は1949年、京都生まれで、早稲田大学文学部演劇科を卒業。多くの作品を書いていますが、「芥川賞」と「直木賞」以外の多くの賞を受賞しています

」と合点しました。なぜ著者が同じ「巡礼の年」でも、他の曲ではなく「ル・マル・デュ・ペイ」をモチーフに選んだかという理由です

」と合点しました。なぜ著者が同じ「巡礼の年」でも、他の曲ではなく「ル・マル・デュ・ペイ」をモチーフに選んだかという理由です その昔、リストの「超絶技巧練習曲集」のLPを持っていましたが、あまりにも「バリバリ」弾くので、反って反発を覚え、敬遠していました

その昔、リストの「超絶技巧練習曲集」のLPを持っていましたが、あまりにも「バリバリ」弾くので、反って反発を覚え、敬遠していました 一方、小林美樹は2011年10月、5年に一度ポーランドで行われる第14回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクールで第2位に入賞しています

一方、小林美樹は2011年10月、5年に一度ポーランドで行われる第14回ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクールで第2位に入賞しています

「ハ短調」はベートーヴェンの第5番「運命」の調性です

「ハ短調」はベートーヴェンの第5番「運命」の調性です

果たして乗客の運命は・・・(おかえし)

果たして乗客の運命は・・・(おかえし) 」と罵声を浴びせた数分後、自分の車がエンストで止まってしまう

」と罵声を浴びせた数分後、自分の車がエンストで止まってしまう お互いに反撃を加えている間に、2台の車は道から外れて川に落ちる寸前まで行く。一方がガソリンに火を点けたため二人はマルコゲの死体で発見される

お互いに反撃を加えている間に、2台の車は道から外れて川に落ちる寸前まで行く。一方がガソリンに火を点けたため二人はマルコゲの死体で発見される 彼は建物解体の専門家だった。彼は刑務所でヒーローになる

彼は建物解体の専門家だった。彼は刑務所でヒーローになる 父親は、使用人に罪をかぶるよう金で交渉する。弁護士も顧問料以外の特別料金を要求する。すると使用人は金額の増額を要求する

父親は、使用人に罪をかぶるよう金で交渉する。弁護士も顧問料以外の特別料金を要求する。すると使用人は金額の増額を要求する どんどん吊り上がる金額に、父親は嫌気がさし愚息に自首するように言う。結局、使用人は罪をかぶることになり、カメラのフラッシュの炊かれる外に出るが被害者の身内から頭を殴られる

どんどん吊り上がる金額に、父親は嫌気がさし愚息に自首するように言う。結局、使用人は罪をかぶることになり、カメラのフラッシュの炊かれる外に出るが被害者の身内から頭を殴られる (愚息)

(愚息)

ということで、わが家に来てから506日目を迎え、うがいも手洗いも必要のない気楽なモコタロです

ということで、わが家に来てから506日目を迎え、うがいも手洗いも必要のない気楽なモコタロです

演奏者では2月の公演でヴァイオリンを弾くレイ・チェンが良いと思いますが、「メンコンよ、またしてもお前か!」という感じです

演奏者では2月の公演でヴァイオリンを弾くレイ・チェンが良いと思いますが、「メンコンよ、またしてもお前か!」という感じです

幼馴染のケイ子(原田美枝子)が店を手伝っている。順の両親は身持ちの悪いケイ子と別れろと迫っている

幼馴染のケイ子(原田美枝子)が店を手伝っている。順の両親は身持ちの悪いケイ子と別れろと迫っている しかし、死にきれない順は、そこへ訪ねて来たケイ子とともに外に逃れ、ケイ子から離れた順は一人トラックの荷台に乗り、去っていく

しかし、死にきれない順は、そこへ訪ねて来たケイ子とともに外に逃れ、ケイ子から離れた順は一人トラックの荷台に乗り、去っていく

子供たちは「グーテンターク」とドイツ語であいさつしたりしたので おさら人気者になった

子供たちは「グーテンターク」とドイツ語であいさつしたりしたので おさら人気者になった

上映時間を繰り上げるのは(しかも30分も

上映時間を繰り上げるのは(しかも30分も

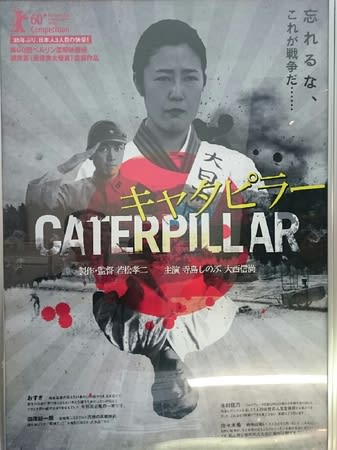

「軍神」と崇められた夫に対する葛藤を見事に演じています

「軍神」と崇められた夫に対する葛藤を見事に演じています

何の予備知識もなしでこの曲を聴けば、何と明るく喜びに満ちた曲だろうか

何の予備知識もなしでこの曲を聴けば、何と明るく喜びに満ちた曲だろうか

Nさんとは休憩時間にホワイエで待ち合わせをしましたが、モーツアルトの演奏が終わってすぐにホワイエに行くと、すでにNさんがそこに立っていました。Nさんの最初のひと言は「モーツアルトいかがでしたか?」でした。遅刻して1曲目が聴けなかったのです

Nさんとは休憩時間にホワイエで待ち合わせをしましたが、モーツアルトの演奏が終わってすぐにホワイエに行くと、すでにNさんがそこに立っていました。Nさんの最初のひと言は「モーツアルトいかがでしたか?」でした。遅刻して1曲目が聴けなかったのです

演奏は、フルート=高木綾子、管弦楽=東京藝大チェンバーオーケストラで、指揮者なしでの演奏です

演奏は、フルート=高木綾子、管弦楽=東京藝大チェンバーオーケストラで、指揮者なしでの演奏です

しかも学生オーケストラが

しかも学生オーケストラが