鉢ノ木透図鐔 西垣

① 鉢ノ木透図鐔 無銘西垣

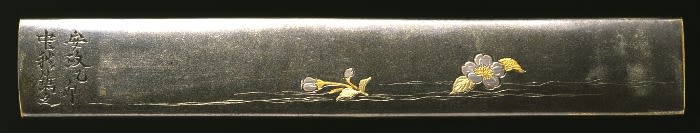

② 鉢ノ木透図鐔 銘 忠重

松、梅、桜、これに雪を添えて『鉢ノ木』と呼び慣わしている。謎掛けのようなものだが、答えはいたって簡単。謡曲に、松、梅、桜、そして雪が重要な役割を成す題がある。

話は鎌倉時代の執権北条時頼の伝説である。時頼が僧の姿で諸国を経巡って庶民の生活を探っていたときのこと。下野國佐野の辺りで雪に降り込まれ、ようやく一軒の粗末な家を見つけて安堵した。ところが貧しいその家では、僧に与える暖かい食べ物もない。主は考えた末、自らが大切に育てていた鉢植えの松樹、梅樹、桜樹を切って薪とし、暖をとってこれを僧へのもてなしとしたのであった。その後鎌倉に帰国した時頼が、諸国の兵を集めるべく令を発した時のことである。貧相な鎧に身を包みながらも真っ先に到着したのが、先の下野で世話になった男。これが佐野源左衛門常世であった。常世が貧しくしていたのは同族に土地を横領されていたためで、貧しいながらも誠意あるこの常世に武士の本質を感じた時頼は、横領されていた佐野の土地を戻し、さらに松、梅、桜に擬え、上野国松井田、加賀国梅田、越中国桜井の庄を与えたという。鎌倉時代の武士の規範は時とともに崩れはじめており、後には否応無しに南北朝時代の争乱へと混乱して行くのだが、常世の姿はこれと逆行する、まさに武家の鑑たるもの。安定を望んだ江戸時代に好まれた話である。

さて、Photo①の鐔は鉄地を陰陽に透かし、松、梅、桜は良く分かるのだが、雪はというと、耳の構成線と歪んだ櫃穴の形で表している。個銘までは極められないが、わずかにゆがみの感じられる丸形、鉄地に鎚の痕跡を残して抑揚のある肌としているところなどから西垣派と極められている。同様の図のPhoto②は江戸時代中頃の江戸の赤坂忠重(ただしげ)の鐔。同じ鉄地を用い、陰陽の透かしで、松、梅、桜、そしてこれも、耳の形と櫃穴を雪輪状に仕立てて雪を表現している。いずれも鉄色黒く、素材の魅力横溢の作品である。赤坂派と肥後金工とは互いに感性を学び合っていると考えられる。殊に忠重には、西垣に見紛う作品がある。

① 鉢ノ木透図鐔 無銘西垣

② 鉢ノ木透図鐔 銘 忠重

松、梅、桜、これに雪を添えて『鉢ノ木』と呼び慣わしている。謎掛けのようなものだが、答えはいたって簡単。謡曲に、松、梅、桜、そして雪が重要な役割を成す題がある。

話は鎌倉時代の執権北条時頼の伝説である。時頼が僧の姿で諸国を経巡って庶民の生活を探っていたときのこと。下野國佐野の辺りで雪に降り込まれ、ようやく一軒の粗末な家を見つけて安堵した。ところが貧しいその家では、僧に与える暖かい食べ物もない。主は考えた末、自らが大切に育てていた鉢植えの松樹、梅樹、桜樹を切って薪とし、暖をとってこれを僧へのもてなしとしたのであった。その後鎌倉に帰国した時頼が、諸国の兵を集めるべく令を発した時のことである。貧相な鎧に身を包みながらも真っ先に到着したのが、先の下野で世話になった男。これが佐野源左衛門常世であった。常世が貧しくしていたのは同族に土地を横領されていたためで、貧しいながらも誠意あるこの常世に武士の本質を感じた時頼は、横領されていた佐野の土地を戻し、さらに松、梅、桜に擬え、上野国松井田、加賀国梅田、越中国桜井の庄を与えたという。鎌倉時代の武士の規範は時とともに崩れはじめており、後には否応無しに南北朝時代の争乱へと混乱して行くのだが、常世の姿はこれと逆行する、まさに武家の鑑たるもの。安定を望んだ江戸時代に好まれた話である。

さて、Photo①の鐔は鉄地を陰陽に透かし、松、梅、桜は良く分かるのだが、雪はというと、耳の構成線と歪んだ櫃穴の形で表している。個銘までは極められないが、わずかにゆがみの感じられる丸形、鉄地に鎚の痕跡を残して抑揚のある肌としているところなどから西垣派と極められている。同様の図のPhoto②は江戸時代中頃の江戸の赤坂忠重(ただしげ)の鐔。同じ鉄地を用い、陰陽の透かしで、松、梅、桜、そしてこれも、耳の形と櫃穴を雪輪状に仕立てて雪を表現している。いずれも鉄色黒く、素材の魅力横溢の作品である。赤坂派と肥後金工とは互いに感性を学び合っていると考えられる。殊に忠重には、西垣に見紛う作品がある。