先日の12月20日(日)の立杭行きに間に合わせた大作の繕いの様子です。

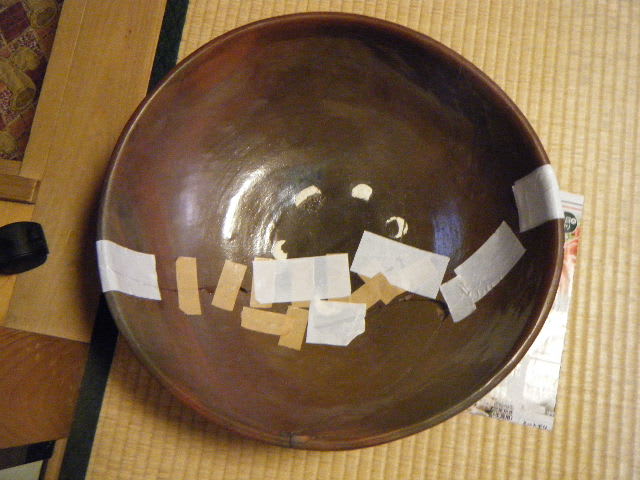

持ち帰った時の写真。

箱から取り出して綺麗に洗うと、6つに割れていました。

家での繕い作業スタートです。

先ずは、こんな風に大きな部品をそれぞれ接着させて。

他にもこんな二つの部品がありました。

そして、次のステップへ。

大まかな部分の接着完了です。

欠けている部分も結構ありますね。

道具土を置いていた白い個所もミニルーターで削って。

欠けた部分を埋めて、割れた部分のライン部分も手入れして、水漏れのチェックです。

1箇所、少しにじみ出る個所があって、それも直して、アラルダイトと地の粉を使ってのベース作りは完了です。

そして、仕上げは、呂色漆を繕い箇所に塗って。

漆は乾燥の進行に伴って色合いが濃くなってくるので、少し布でふき取って。

それから、底の部分が盛り上がってしまっていますので、この鉢くるくると回転してしまいますので、3つの脚を付けました。

型となる何かいい容器がないかなと思案して、目薬のプラスチック容器を利用しました。

まだ型用の容器が残っている写真です。

そして、その脚の部分にも漆を塗って、ようやく完成です。

繕いに何日かかったでしょうか。

裏側の仕上り状態です。

私の繕いの技をすべて出し尽くして。

こんな大きな繕いは初めてで、いろいろまた新しく分かったこともいくつかありまして、いい経験になりました。

そして、持参した当日、先ずこの作品作りの指導をされた圭泉窯の圭泉さん真っ先に見て頂き、「本人が随分ガッカリしてたいたので気になっていたが、良かった」と。

当日はコミュニティギャラリーでの作品展示作業があったので、陶芸文化プロデューサーのメンバーの皆さんにも繕いの結果を見て頂きました。

この作品を作った美術館の若い女性職員さんに、「これも展示したら」と冗談を言ったのですが、「すぐに持ち帰って、蕎麦打ち用にと待っているお父さんに早く見て欲しい」と。

とても喜んでいただいて私も大満足でした。

次に待っているのは、陶芸仲間のこの大きな鉢の繕いですが、とても日時を要するのと、指先のひび割れなどもひどい状態になってしまっているのと、1月の個展を控えてとても忙しいので、ぼちぼちと取り掛かります。

持ち帰った時の写真。

箱から取り出して綺麗に洗うと、6つに割れていました。

家での繕い作業スタートです。

先ずは、こんな風に大きな部品をそれぞれ接着させて。

他にもこんな二つの部品がありました。

そして、次のステップへ。

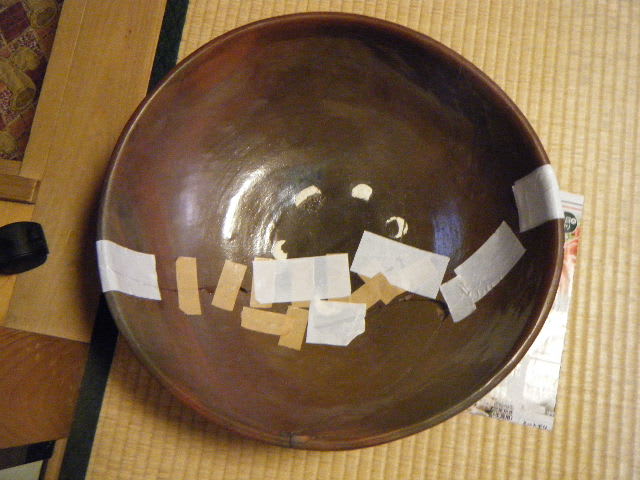

大まかな部分の接着完了です。

欠けている部分も結構ありますね。

道具土を置いていた白い個所もミニルーターで削って。

欠けた部分を埋めて、割れた部分のライン部分も手入れして、水漏れのチェックです。

1箇所、少しにじみ出る個所があって、それも直して、アラルダイトと地の粉を使ってのベース作りは完了です。

そして、仕上げは、呂色漆を繕い箇所に塗って。

漆は乾燥の進行に伴って色合いが濃くなってくるので、少し布でふき取って。

それから、底の部分が盛り上がってしまっていますので、この鉢くるくると回転してしまいますので、3つの脚を付けました。

型となる何かいい容器がないかなと思案して、目薬のプラスチック容器を利用しました。

まだ型用の容器が残っている写真です。

そして、その脚の部分にも漆を塗って、ようやく完成です。

繕いに何日かかったでしょうか。

裏側の仕上り状態です。

私の繕いの技をすべて出し尽くして。

こんな大きな繕いは初めてで、いろいろまた新しく分かったこともいくつかありまして、いい経験になりました。

そして、持参した当日、先ずこの作品作りの指導をされた圭泉窯の圭泉さん真っ先に見て頂き、「本人が随分ガッカリしてたいたので気になっていたが、良かった」と。

当日はコミュニティギャラリーでの作品展示作業があったので、陶芸文化プロデューサーのメンバーの皆さんにも繕いの結果を見て頂きました。

この作品を作った美術館の若い女性職員さんに、「これも展示したら」と冗談を言ったのですが、「すぐに持ち帰って、蕎麦打ち用にと待っているお父さんに早く見て欲しい」と。

とても喜んでいただいて私も大満足でした。

次に待っているのは、陶芸仲間のこの大きな鉢の繕いですが、とても日時を要するのと、指先のひび割れなどもひどい状態になってしまっているのと、1月の個展を控えてとても忙しいので、ぼちぼちと取り掛かります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます